民國戲曲人物題材粉彩紫砂壺上的繪畫研究

摘 要:民國戲曲人物題材粉彩紫砂壺誕生于清末民初,將京劇形象以舞臺造型和理想化的形象運營,開創了紫砂彩繪的新局面。在紫砂壺上繪畫戲曲人物既是受京劇繁榮的影響,也是中國戲畫在紫砂壺上的延續,其藝術價值亟待發掘。

關鍵詞:民國;紫砂壺;戲曲人物;繪畫

民國戲曲人物題材粉彩紫砂壺產生于清末民初,民國時期快速發展,達到巔峰,抗戰后便逐漸銷聲匿跡。民國時期,京劇風靡全國,男女老少都把看京劇當成日常最時尚的消遣娛樂方式,京劇人物形象深入人心。民國戲曲人物題材粉彩紫砂壺將京劇形象以舞臺造型和理想化的形象運營,一洗傳統紫砂壺的復古形象。它的出現,標志著紫砂壺的創作更加貼近平民生活,更加貼近社會潮流。只可惜生不逢時,抗日戰爭爆發后,日軍的鐵蹄橫掃江南,占領宜興窯場,藝人流散,行業衰落,給紫砂業帶來一場沉重的災難。戲曲人物題材粉彩紫砂壺僅僅在民國時期短暫繁榮之后又銷聲匿跡,加上戰爭的破壞,使得它的存世量尤其稀少,所以也彌足珍貴。

縱觀紫砂壺的發展歷史,最初利用泥本色來表現紫砂壺的天然品質,到后來許多文人參與到紫砂壺的制作,將書法繪畫集于一體,再加上不同的裝飾手法,雕刻、貼花、描金、泥繪等,使得紫砂的藝術表現更為豐富多彩,直到清代才出現加彩掛釉的紫砂壺,也就此開啟了紫砂壺彩繪的新篇章。紫砂上加彩的傳統最早可追溯到清康熙年間,但“紫砂彩釉裝飾始于清乾隆年間,它是在宜興傳統的泥料堆繪的基礎上,吸取了景德鎮瓷器的‘粉彩裝飾技法而發展起來的一種裝飾形式。彩釉裝飾是在燒過的紫砂壺上用釉彩繪或滿身掛釉,這種裝飾是用低溫鉛釉彩在紫砂壺成品上堆繪花卉、山川、戲曲人物等,再放入‘紅爐里第二次燒成,燒成溫度約800℃~900℃。另有將紫砂坯體周身施滿彩釉的手法,稱為‘爐均”。這里說明一下,民國戲曲人物題材紫砂壺主要用釉彩繪,而且以點彩為主,在繪畫技法上則借鑒了“粉彩”裝飾技法,所以最后燒制成功的紫砂壺的畫面效果更接近瓷器上的粉彩畫面效果,所以稱民國戲曲人物紫砂壺為粉彩紫砂壺,但嚴格意義上講,它應該是屬于彩釉裝飾工藝的紫砂壺。

民國時期,戲曲人物題材突然被搬上紫砂壺,這與民國時期京劇的繁榮發展密不可分。同時,民國時期的報紙、海報和畫片上也有大量戲劇人物出現,繪畫風格各異,體現了京劇文化已經滲透到社會生活之中。宜興的地戲傳統就是如此,每年宜興紫砂公會都會組織兒童扮演戲劇人物化妝游行,宜興制壺藝人浸染在戲曲氛圍如此濃厚的環境下,在紫砂壺上大量繪畫戲曲人物也就不足為奇。此外,中國繪畫中早已有“戲畫”的傳統。早在宋代,絹畫上就已經出現雜劇人物。元代戲曲壁畫及元墓中也出土了不少戲曲人物浮雕。到了明代,隨著戲曲藝術的復興,各種以戲曲演出場景為內容的插圖、版畫、陶瓷、木雕等大量出現。陳老蓮的《水滸葉子》是其中的代表之作,其筆下人物傳神、逼真,帶有作者強烈的主觀精神,不注重外部形體的細致刻畫,而是突出人物的精神氣質和主要特征,還特別注意借助某些特征性的細節著意表現人物的不同出身、不同社會地位,人物手中都手有所執,都是畫家著意經營之處。

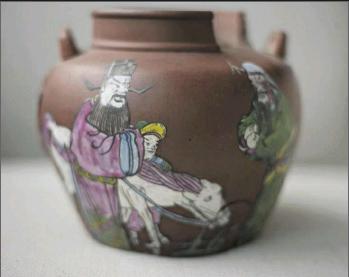

筆者以李安源先生收藏的一百多件民國戲曲人物題材粉彩紫砂壺為研究對象,通過對實物的研究,戲曲人物紫砂壺繪畫中的大量花草樹石都是參照《芥子園畫譜》而來的,都是程式化的式樣。但是紫砂壺上的戲曲人物則變化更多,但仍脫離不了畫譜的影響。紫砂壺上的戲曲人物將京劇形象以舞臺造型和理想化的形象運營,其中舞臺造型的形象占其中的大部分,如圖1,此壺為民國《八蠟廟》戲曲人物粉彩紫砂提梁壺,創作于民初。該壺造型為紫砂提梁壺,直口,豐肩、鼓腹至下略斂,無蓋,具彎曲流,上有白綠點彩,缺提梁。通高13.9厘米,口徑10.4厘米。紫砂壺正面描繪的是黃天霸大戰費德恭的場面,另一面繪花草圖案。底有款,但模糊不清。紫砂壺正面左為黃天霸;武生扮相,右手持劍,左手指向黃天霸。右為黃天霸,凈角扮相,右手持偃月彎刀,做迎戰狀。下方行書《八蠟廟》表明劇目。《八蠟廟》又名《招賢鎮》《捉拿費德恭》,寫淮安招賢鎮土豪費德恭無惡不作,被設計擒拿一事。紫砂壺正面的人物形象就是舞臺表演的瞬間,神態舉止配上音樂更是栩栩如生。

紫砂壺上以理想化運營的戲曲人物形象則較少,以圖2為例,該壺為民國《灞橋挑袍》戲曲人物粉彩紫砂提梁壺,民初。該壺造型為紫砂提梁壺,直口,口殘損,鼓腹至下略斂,流破損,缺提梁,無蓋。紫砂壺正面腹部描繪的是曹操把赤兔馬贈予關羽的一幕,紫砂壺的另一面繪花草圖案。肩部鈐刻“金廷”楷書款,底有款但磨損嚴重。紫砂壺正面左為曹操和一牽著赤兔馬的兵卒,右為關羽。曹操老生扮相,雙手作揖以示恭敬,聲旁一小卒牽著赤兔馬。關羽武生扮相,雙手作揖答謝。該劇據考證應為《灞橋挑袍》,該劇又名《贈炮賜馬》《辭曹挑袍》。《灞橋挑袍》的故事情節為曹操厚待關羽,賜宴贈馬,關羽從汝南歸來,知劉備去向,決意辭曹尋兄,曹操、張遼皆有意回避不見。關羽不得已,乃掛印封金,留柬告辭,保護甘、糜二夫人上路出許都。曹操知關羽去志不可奪,率眾將送行,至灞陵橋,見關羽橫刀立于橋上,贈以錦袍。關羽恐其有詐,以刀挑袍,揚長而去。紫砂壺正面畫面內容并不是舞臺上的人物造型,是根據戲劇情節創作的,融入了作者自己的主觀情感。就以畫面中“曹操”這個形象來說,畫中曹操身著官服,雙手作揖,一副求賢若渴、禮賢下士的形象,與其以往的奸詐形象迥然不同。這既是故事情節對人物的設定,也間接表達作者對曹操在這一方面的認可,并不是把他塑造成一個大奸大惡之人。然而在其他紫砂壺上,“曹操”的形象卻有更多表現。如圖3所示,該壺為民國《打鼓罵曹》戲曲人物粉彩紫砂提梁壺,握韁繩的是孔融把禰衡薦于曹操,曹操不加禮,禰衡借題發揮,在曹操大宴群臣時,裸身擊鼓羞辱曹操的故事。在這幅畫面,“曹操”雙手背后,傲氣凌人,與裸身的禰衡針鋒相對。圖4為民國《華容道》戲曲人物粉彩紫砂提梁壺,畫面中的“曹操”雙手作揖,低聲下氣地懇求關羽看在往日的情分上放其一馬,曹操一代梟雄落魄到如此境地與關羽大將軍的威武、一生正氣的形象形成鮮明對比,更突出其狡詐的形象。圖5為民國《碗城》戲曲人物粉彩紫砂提梁壺,《宛城》寫的是張繡夜襲曹操軍營,殺死典韋和鄒氏的故事,畫面中曹操被張繡追殺,倉皇出逃,全然不顧形象,作者將曹操的丑態表現得淋漓盡致,刻意挖苦、諷刺他也是借機表達對他的鄙視。這幾幅圖中的“曹操”形象差異較大,雖然根據不同故事情節對人物進行再塑造,但也反映出不同的作者在塑造同一形象時融入自己的主觀感情加以凝練、升華,創作出各具特色的人物形象,并未簡單對畫譜生搬硬套。民國戲曲人物紫砂壺不僅繪畫精美,而且色彩絢麗。它受木版插圖和年畫的影響,同時還可以看到陳老蓮的畫風,形成民間工藝美術強烈的色彩和裝飾性。因為不能對其進行化學分析,其釉料的成分還待進一步研究。

戲曲人物題材在繪畫中并不是第一次出現,但是在紫砂壺上確屬首次,迎合了時代潮流,足以讓其在紫砂史上占有一席之地。民國戲曲人物題材粉彩紫砂壺表面上是迎合潮流,滿足大眾需求,實則是“戲畫”傳統在紫砂壺上的延伸。中國“戲畫”把戲曲與繪畫兩大傳統藝術充分凝練、融合,讓其展現出獨特的魅力。“戲畫”源于舞臺又高于舞臺,戲曲表演作為時間藝術,當遇上繪畫這種造型藝術時,繪畫定格的瞬間才是整部戲曲之魂。紫砂壺從中充當了載體,并且為了表現“戲畫”藝術,直接推動了紫砂彩釉裝飾藝術的發展。由于民國戲曲人物紫砂壺存在的時間短暫,總體數量有限,加之在其后的歷史長河中,歷經戰亂與“文革”的摧毀,得以幸存者甚少,可謂落華散藻,零落人間。

參考文獻:

[1]楊世明,陳家穩,陳茆生,范偉群.民國紫砂史話[M].南京:江蘇美術出版社,2012.

[2]韓其樓.紫砂壺全書.[M].北京:華齡出版社,2006.

[3]雪里紅.清末民國戲曲圖案陶瓷[J].收藏家,2004,(04).

作者簡介:劉謙,南京藝術學院人文學院碩士研究生,研究方向:藝術考古。