長沙市南郊公園植物配置現狀與對策

李敏納

(湖南科技職業學院,湖南 長沙 410127)

長沙市南郊公園植物配置現狀與對策

李敏納

(湖南科技職業學院,湖南 長沙 410127)

通過調研長沙市南郊公園植物造景現狀,結合現狀成因,考慮其未來的發展趨勢,展開相應的研究與探討,從植物造景特色和其多樣性兩方面研究分析,在此基礎上運用生態美學原理分析調查。提出公園綠地植物配置應發揮三大效益:景觀效益、生態效益、防護效益;植物造景應形成具有一定地域特色的風格、手法;植物造景應體現藝術性的原則與文化特色原則及經濟性的原則。

植物造景;植物配置;地域特色

城市景觀植物不僅能夠構建一個美麗的空間,還可以在一定程度上起到有效防塵、綠化空氣,以及降噪等多個方面的作用。當然除此之外,植物還可以讓市民身處的環境更加健康舒適,讓其身心都能夠得到一種滿足感[1]。

優秀的景觀設計師必定會考慮造景時將科學理論與藝術美感高度統一,會考慮到構圖藝術,利用植物本身的美感與其他方面形成重組并融合在一起,結合其藝術的作用,展現出一幅美麗的空間景象,從而達到讓人欣賞的目的[2]。 近年來,“兩型社會”理念的提出,引起了環境藝術和園林藝術兩學術界對于提升植物景觀設計理念的重視。本文擬以地處長沙湘江以南的南郊公園為分析考察對象,通過調查南郊公園的植物造景現狀,摸清該地域綠地植被的種植情況,并且針對其現實狀況、種類等相關因素進行細致地分析,旨在考慮植物種類的選擇及搭配形成穩定的植物群落,考慮當地的文化特征,營造出更加豐富多彩的公園植物景觀,更好地為將來長沙地區的其他公園綠地景觀提供可行性參考依據。

1 南郊公園植物造景現狀

1.1 南郊公園地理概況

長沙南郊公園位于市區南郊新開鋪地段,是一所集休閑、娛樂為一體的綜合性城市公園,占地36公頃,于1965年5月1日正式建成并對外開放。其森林綠化面積已經占據了整體面積的九成以上,各界將其稱之為長沙市區的“綠色明珠”。園區內植被種類繁多,高達248種,因此季相變化也頗為豐富。

1.2 南郊公園植物配置特點

南郊公園是一個綜合性較強的公園,文化特色方面十分明顯。整體來說園區展現出兩種較為突出的特色:一是山多,第二在于人文景觀多,如:漫竹湖、數紅閣、天趣樂園等。為了使植物的造型能夠反映出長沙的文化方面的特色,從而既呈現出一種歷史的厚重感,也表現出一種自然美,所以在對園區的植物造景過程中,主要通過“四多一結合”方式來進行:

1.2.1 鄉土樹種多 南郊公園森林綠化面積已經占據了整體面積的九成以上,公園的植物類別主要來源于一些較為基礎的鄉土植物,如香樟、桃樹、翠竹、杜鵑、山茶等,經過人為的改造之后形成了一種自然化發展的森林群落。

1.2.2 傳統綠化樹種多 由于園區成立時間較長,不管是在道路上還是綠化方面始終與長沙市的總體特色一致。尤其是行道樹基本上在每一條道路上都有種植。其中所包含的種類為白蘭花、香樟、馬尾松、重陽木、烏桕、楓香等,以及水邊所栽種的樹種包括水杉、池杉、蒲桃等。

1.2.3 大樹古木多 遠在建園初期存在著一些孤零的植物或者是較為分散的植物,這些植物具有較高的觀賞價值。隨著時間的發展,這種樹木成長得十分壯大,表現出一種古老的生態美。目前已經成為了該園區的特色景觀,吸引了眾多人群。這種類型的樹木包括:銀杉、黑松等。

1.2.4 配置方式多 既表現出一種自然的美感,又充分地利用固有的規則性,雙方的有效結合達到了一種不一樣的狀態,呈現出不一樣的美感。

1.3 南郊公園植物配置方式

1.3.1 喬、灌、草多層式植物配置 在園區景觀的構造過程中,所選擇的是一些多層次的植物,將其運用至山地或者是一些道路邊緣,不僅能夠展現出一種自然的美,還能夠表現出一種豐富的層次感,更具有特色。

1.3.2 喬、草兩層式造景 這種方式通過兩層的構造來起到綠化與美觀的作用,一般來說在主干道旁邊選擇種植喬木,在其下沿再種植綠色草帶,形成一體。

1.3.3 灌、草兩層配置 從花壇以及坡地邊緣所進行的種植方式來看,主要有以下三種:

(1)灌木和草花交錯配置:這種形式一般運用在花壇的構造中。在中心地區種植一株以上的灌木,從而體現出中間部分,在四周就圍繞一圈花草,花壇的周圍則選擇一些色彩較為鮮亮的植物勾勒邊緣。

(2)灌木散植于草花中:這種植物一般被用在一些坡地、林緣或者是規模較小的花壇的裝飾之中。在這個過程中,用一種較為規則的方式把花草形成環繞式的種植。在中心部分零零散散地分散一些具有獨特造型的灌木,體現出自然的美感。

(3)灌木散植于地被中:這種方式大多被用在山坡邊緣的植物的景觀的構造過程中,在坡地邊緣基本上都是種植著綠色植物,然后在此基礎上種植一些具有觀賞性的植物,使得枝條下垂的過程中,將邊坡有效地遮擋。這類植物運用得較多的有三角梅、懸鈴花等。

2 南郊公園植物配置的不足

2.1 基調樹種為常綠樹,景觀季節性不明顯

基調樹種為香樟,該景點一年四季都保持著綠色狀態,呈現的景象較好,反而造成秋葉景觀不太突出(圖1)。

圖1 南郊公園現狀實景

2.2 濕生植物景觀不足

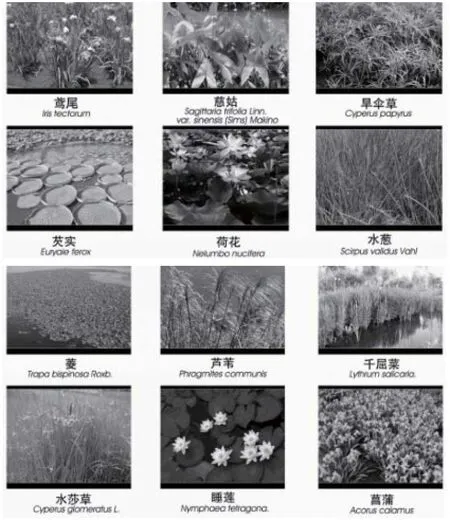

南郊公園雖然有大面積的水體,但是卻很少存在濕生植物景觀(圖2)。光禿陳舊的硬質駁岸,水面無任何濕生植物來點綴。其實濕生植物大多富有自然美,利用其可以起到一種好的裝扮作用,靈活而生動,同時在一定程度上對于水資源有著凈化的作用。根據長沙的氣候狀況來看,能夠符合變化并有效種植的濕地植物就有幾十種,如:鳶尾、菖蒲、水蔥、美人蕉、春羽、荷花、睡蓮、龜背竹、蘆葦、千屈菜[3]、雨久花、萍逢草等(圖3)。而南郊公園所用的濕生植物僅僅只看到鳶尾、睡蓮等寥寥數種。

2.3 部分植物配置未注意到生物學、生態學特征

該園由于歷史悠久,部分植物隨著時代的變化,已經難以達到觀賞的作用,影響了整體觀賞價值,所以針對這方面要進行調整[4]。如早年配置的植物經過多年后成長為高大喬木,營造出蔭蔽的空間,導致下層喜陽的花灌植物如狗牙花、紅纓球形狀細長而不開花。

圖2 南郊公園漫竹湖現狀實景

圖3 長沙地區水生植物參考圖

2.4 本土植物運用較少

從生態學的角度來說,在對植物進行搭配的過程中必須遵循適地適樹的原則。必須明確地認識到鄉土植物所帶來的特殊含義與韻味,也就是說,需要將各種不同類別的植物種植在具有差異化的地區、氣候、土質之中,從而形成具有地方特色的綠色植被景觀,具有獨特的風景[5]。長沙地區鄉土植物頗為豐富,樟樹、日本杜英、冬青、樂昌含笑、毛竹、楓香、苦儲、桂花等生長廣泛且具有極高的觀賞性,非常適合園林綠地的營造。但是當前,該公園的植物大多數來源于外地,除大面積使用香樟外,其他鄉土樹種應用非常有限。

2.5 突出文化和民族特色的植物景觀不夠

長沙作為“楚漢名城”,文化歷史悠久,存在著豐富多樣且極具內涵的民族遺產,可謂是我國的瑰麗珍寶。同時,長沙集聚著深厚的湖湘文化,文化底蘊較為濃厚。這些在一定程度上為更好地去實現生態文化,提供了空間。但是目前南郊公園的植物配置人工化太強,不顧自身環境特點和文化特點,盲目模仿,體現民族特色的植物運用不夠。榕樹、松樹、梅、竹,這些都是具有豐富文化內容的植物,這些植物在公園的主體位置運用不足,難以體現民族特色。

3 南郊公園植物造景建議

3.1 注重植物配置的效益性

公園綠地植物配置的重要性,應發揮三大效益:景觀效益、生態效益、防護效益。

3.2 形成具有地域特色的風格與手法

植物造景應形成具有一定地域特色的風格、手法,并在時間的檢驗中形成一定的規范制度,以不斷提高植物造景的科學水平和觀賞價值。任何植物都富有生命力,并且表現出各類紛繁復雜的形式,具有多種特色。在開展相關園林建設的過程中,應該具備以下幾點最基礎的要求,在此基礎上才可以進行植物景觀的構造:

(1)植物的形態特征:了解到植物的基本形態才能更好地加以區分和判別。

(2)植物的可塑性:主要所針對的是植物的造型而言,涉及到兩類:其一在于萌芽性,其二在于枝、莖的韌性程度。

(3)針對影響植物的生成因素要有一定的了解。

(4)植物的多樣性:明白植物的各種類型,根據其形態來構造出相應的景觀[6]。

3.3 植物造型的基本原則

3.3.1 藝術性原則 在對植物進行搭配的過程中,首先應該遵循的一個重要原則就是保持其自然美。與此同時,將植物作為關鍵部分,亦或是和其他類型的要素進行有效地聯系,從而展現出一種極具美感且具有特色的畫面感。在整個園林藝術中對公園植物的搭配是其中的核心部分,被劃入到造型藝術的范圍之內。可以這樣認為,造型藝術最終所要呈現的狀態是通過植物的搭配所形成的。所以,實際過程中對于植物的搭配需要符合以下幾點要求:①多樣與統一,即統一與變化的原則“統一中求變化,變化中尋統一”的準則。②均衡與穩定。即表現為物體在立體上的重心下移的重量感。③對比與調和。通過具有較大反差的因素來形成強烈的對比,呈現出一種對比美。④韻律與節奏。這個方面所強調的是一種排列形式,通過排列的整齊性和規則性來形成一種強烈的節奏感。⑤比例與尺度。⑥主體與從屬。

3.3.2 文化特色原則 任何一個國家或地區都存在著屬于自身的文化特色,相應的也就反映出不同的植物文化,因此對于園林植物的搭配也需要從本土特色的角度出發,表現其獨特性所在。如果隨大流是會失去這種文化特色的,并且十分平庸[7]。楚文化的浪漫跳躍,成就了現代湖湘文化的堅韌有序,這種特殊的湖湘文化也可運用植物形式來表達,例如在入口處的漫竹湖畔緊密結合原有微地形高差種植梅、蘭、竹、菊“四君子”來豐富景觀層次,讓湖湘文化隨處可見,適當種植長沙的市樹、市花凸顯長沙特色[8]。

3.3.3 經濟原則 關于植物的搭配,經濟性也是一個十分重要的原則,也就是說,在植物的養護方面要盡可能地減少相關成本的損耗,利用好的設計手段來達到這一目的。

4 結語

總的來說,在對植物進行景觀建造的過程中,需要遵循兩個方面:第一是可持續發展原則,第二是兩型社會的核心思想。需要站在長遠的層面上來進行思考,從長沙園林的發展情況來看,大多是引用的外地植物,本地植物運用較少,而且在景觀的構造方面無法表現出其美的形態。針對這些不足要加以改善,加大對于本土植物的利用力度。另外,結合植物的多樣化,運用一些濕生植物以及色葉植物,使得景觀更加豐富多彩。

[1] 石磊.長沙市公園綠地植物配置的現狀與對策[D].湖南農業大學,2009,(05):70-73.

[2] 李傳霞.廣州市四大公園觀賞植物造景的初步研究[D].中南林學院,2004,(04):34-35.

[3] 劉曄. 廣州、長沙城市植物造景對比研究[D].中南林業科技大學,2006,(076):19-20.

[4] 賈廣林,譚雪紅.徐州市主要公園植物造景研究[J].農業科技與信息(現代園林),2010,(02):30-32.

[5] 侯則紅,余雪標,陳展川.海南野生觀賞植物資源及其在園林中的應用[J].安徽農業科學,2009,(10):4448-4450.

[6] 蘇東勝.城市園林綠化工程中的植物配置探究[J].現代物業(上旬刊),2011,(07):174-175.

[7] 高建亮. 衡陽市園林植物造景及可持續發展研究[D].中南林業科技大學,2007,(07):107-108.

[8] 黃睿,李炎林,熊興耀等.柳州市園博園植物景觀配置分析與優化[J].湖南包裝,2017,32(1):24-27.

李敏納(1986-),女,湖南科技職業學院助理實驗師。

E-mail:376512314@qq.com

2017-03-16