萬歷衛承芳篆硯考釋及其書法意義

◆李杰森(昆明)

萬歷衛承芳篆硯考釋及其書法意義

◆李杰森(昆明)

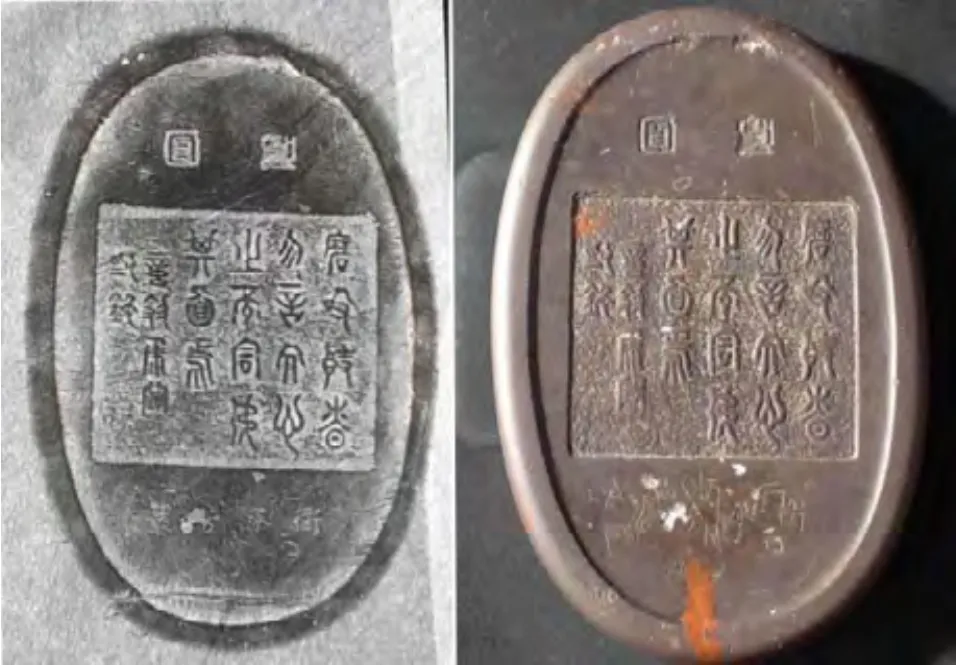

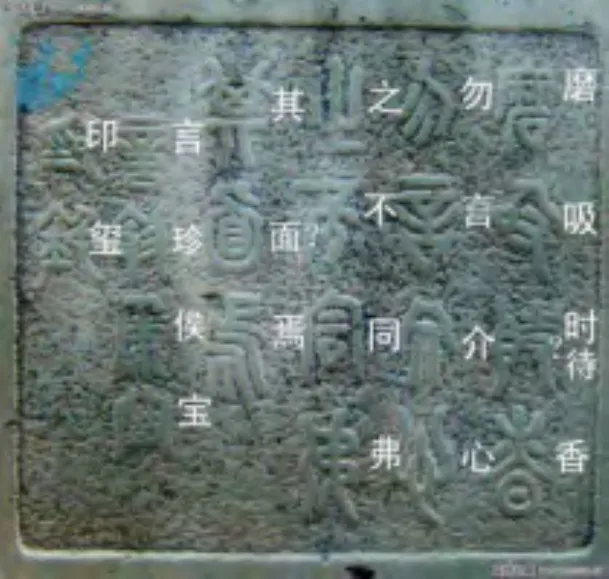

大概是2000年的某一天,我到昆明古玩城,從四川籍流動攤主手中購得一方古硯臺(圖1)。

硯臺及背面金文及其拓片

此硯長16厘米,寬10.8 厘米,厚2 厘米。石色紫中泛紅,呈淺豬肝色,破損表皮微區呈淺白色。包漿紫紅略顯黑色,傷痕累累,古氣襲人,盈盈在握,盡顯簡約,精靈可愛。

圖1

硯正面上方,斫一個月牙形硯池,最深處達8 毫米,中下方斫一個硯堂,深1毫米。硯面呈橢園形,邊寬7 毫米。硯堂右邊有剝蝕斑塊。硯背額處,從右至左,橫刻二個篆字(陽刻),一字損傷不可讀,另一字(園)可讀。硯背正中央,留7厘米長,6 厘米寬,幾近正方型的一塊覆手,內斫銘文二十一個篆字。都為浮雕式陽刻。硯背下部從右自左,橫刻“衛承芳篆”楷書四字(陰刻)清晰可見。這正是此硯點晴之處,又是此硯文物價值的考證窗口,真真切切,絕非后人偽作。

此硯臺從篆制人衛承芳算起,流傳至今,歷經四百多年滄桑,但除硯背額處有一個字殘不可考外,大體上保持了原貌。此硯硯堂平滑,硯池不深,硯面不飾雕琢,硯背卻盡顯篆刻技藝。篆文精寫精刻在覆手內,以圓粒浮點清,極大地凸顯了篆字的浮雕效果。覆手之方形與硯背輪廓之(橢)圓形,寓意天圓地方,是明代硯制作理念之一。硯背留有8毫米寬的橢圓邊框,略高于覆手平面1毫米,在放置硯臺時,避免磨損所題刻的二十一個篆字,如此精心設計及制作,保護了覆手內的文字歷久仍清。

我經過近十年斷續考證得出結論:此硯的篆寫者應是明代萬歷年間的溫州知府衛承芳。明史中有關衛承芳的記載如下:

衛承芳,字君大,達州人。隆慶二年進士。萬歷中,累官溫州知府。公廉善橅字,升進浙江副使,不久謝病歸。薦,起山東參政,歷南京鴻臚卿。吏部推太常少卿朱敬循為右通政,以承芳貳之。敬循,大學士賡子也。賡言:“承芳臣同年進士,恬澹之操,世罕能及,臣子不當先。”帝許焉。尋遷南京光祿卿,擢右副都御史巡撫江西。嚴絕饋遺,屬吏爭自飭。入為南京兵部右侍郎,就拜戶部尚書。福王乞蘆洲,自江都抵太平南北千余里,自遣內官征課。承芳抗疏爭,卒不從。萬歷間,南京戶部尚書有清名者,前有張孟男,后則稱承芳。尋改任吏部尚書,卒于官,贈太子少保,謚清敏。(《明史·列傳》221卷,5826頁)。

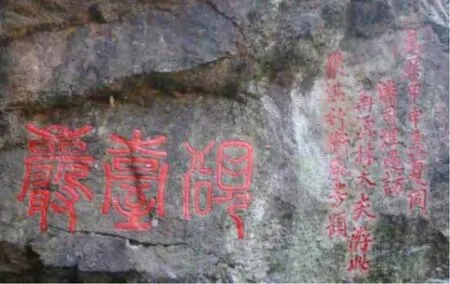

明史中題及,衛承芳“公廉善橅字”,“橅”即“摹”也,是說衛承芳不但廉潔,還善于摹寫金石文字。本硯臺上的大篆,印證明史中的此一記載可靠。衛承芳至少應是萬歷年間的篆書高手。那么,衛承芳還應有其他書法作品流傳于世嗎?有的。這就是衛承芳任溫州知府時題永嘉“硯臺巖”三個篆字,題刻時間是明萬歷十二年(1584)。據《光緒·永嘉縣志》載:“合山相近之章山,有襟江亭,山下水潴處有石高三仞,則郡守偽承芳纂鐫‘硯臺巖’三字。”硯臺巖是一形如硯臺的巨巖。巖高5米,闊2米多,北面巖壁上方,橫刻篆體“硯臺巖”三字,款為行書,自右至左直刻“萬歷甲申孟夏,同潘司理過訪華源林大夫游此,巴東淇竹衛承芳題”27字。

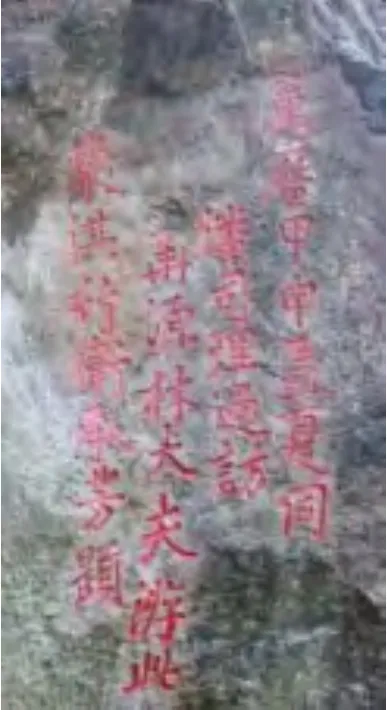

2016年元宵節前后,我終看了硯臺崖照片。(圖2)

這張照片證實了此硯臺的篆字和彼硯臺崖篆字確系衛承芳同一人所書。我要感謝溫州文物工作者的努力,使我們真切看到了衛承芳題寫的另一處篆字。如此看來,衛承芳應是明萬歷年間的篆書家,得到了明史及文物的印證。

圖2 硯臺崖照片

明末東林黨事發,已攪得人心惶惶。身處漩渦之中的衛承芳,顯然已經感覺到人心可畏。所以他在此硯上篆題了“人心之不同,如其面焉”一句。(見《左傳·襄公三十一年》中的一段話語:人心之不同,如其面焉。)我以此作為線索,懂了衛承芳硯臺篆題的全部字句,但過程卻是曲折的:

2011 年11月,我把釋文提交到刻銅文房論壇討論,得到盛世收藏刻銅文房版主諸相非相(朱瀚)、掌柜地(冷松)的支持,得到當代鐫刻家石止居(甘珩)及古文字專家行無邊(網名)的指正,終于依靠集體智慧,初步詮釋了所有篆文:

圖3 疑似文字釋意參考

磨吸時,慎勿言,人心之不同,弗其面焉。

言珍寶侯印璽。

對于個別字的釋意,原來有差異,后來得到了統一。(圖3)

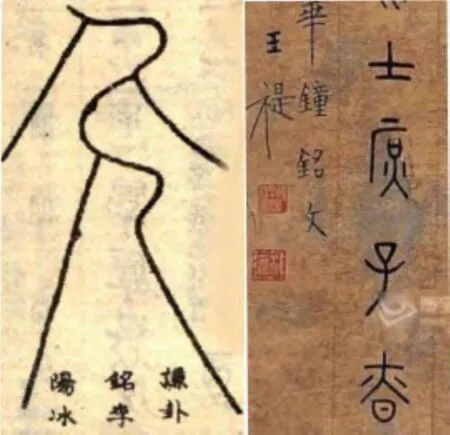

圖三中第一行第四個字,似讀“香”“杳”,行無邊認準讀“慎”。石止居找到了根據:見邾公華鐘銘文“慎”字節錄(圖4b),這樣“慎勿言”,就能讀通了。

第二行第三個字,似讀“介”,行無邊認為讀“人”,這個非“介”字,其實是兩個“人”疊在一起,是“人”字的一種大篆寫法。金文多不合說文解字,所以比較難認。石止居也找到了根據:今從馮成沅《金石字典》中查到李陽冰謙卦銘有此寫法,這種寫法兩個“人”上下組合是很清楚的,見圖4:

圖4a 李冰陽謙卦銘“人”字節錄 圖4b 邾公華鐘“慎”字節錄

第三行第四字讀“弗”,不同之意,“人心之不同,弗(如)其面焉”具有同等意義。漢代劉熙說:“硯者研也,可研墨使之濡也。”蘇軾對文房四寶特別珍愛,特別在烏臺案后他感受更深,故有“非人磨墨墨磨人”的人生體會,明代萬歷年間的溫州知府衛承芳題此硯銘時,也把磨墨與磨人糅合在一起,還告誡:“磨吸時,慎勿言,人心之不同,弗其面焉。”明代的文人興起了在硯臺上雕刻詩句、銘文的風氣,此時的硯臺正在逐漸脫離實用功能,進一步走向藝術品。明代的硯臺由此也有了實用硯和觀賞硯之分。在硯背上刻寫銘言警句,是明代士大夫階層的心境常態。例如黃宗羲銘端石斷碑硯曰“咄嗟大塊,文章誰假,唯此巖花,于焉陶寫,硯背生銘”;又如明代名臣熊廷弼,在他的硯臺上刻著:“自渡遼,攜汝伴,草軍事,常夜半,予之心,唯汝見。”但是用石鼓文和金文在硯臺上題刻者並不多見。明代書家顧從義,字汝和,號研山,工書法,因得賜宮中之物石鼓硯石,即在其上摹刻石鼓文,便成今日所見之石鼓文硯臺。而今“公廉善橅字”的衛承芳遺留下的篆字銘文硯臺,便成了難得一見的金文硯臺。金文從宋代已經被書家臨摹,但沒有到清代那樣達到極致。毫無疑問,這方明代書家衛承芳所留下的金文硯銘,為研究金文的傳承發展提供了重要的文物資料,是明末不可多得的寶貴金文硯臺。