《清明上河圖》原畫卷長度問題新探

張仁江 張春平

《清明上河圖》原畫卷長度問題新探

張仁江 張春平

張擇端《清明上河圖》是我國古代繪畫的瑰寶,它以寫實的筆法再現了北宋京城汴梁(今開封)汴河兩岸的繁華景象及自然風光,是了解和研究宋代汴梁的歷史、經濟狀況和社會生活等方面的寶貴圖像資料,具有重要的歷史文獻價值與藝術價值。《清明上河圖》流傳至今已近千年,由于歷史的久遠,畫卷也留下了許多難解之謎,其中之一就是原畫卷的長度問題。本文僅就原畫卷的長度問題進行探究。

一、今本畫卷的短缺

李東陽(1447—1516),明朝中葉重臣,文學家,書法家,茶陵詩派的核心人物。李東陽收藏研究《清明上河圖》(簡稱《清圖》)達10年之久,曾兩次在畫卷后題跋并丈量了畫卷的尺寸。當時的畫卷應是比較清晰和完整的,卷首有宋徽宗的題簽。李東陽在題跋中詳細記錄了《清圖》中的主要事物和場景,為確定《清圖》的短缺提供了翔實而可靠的依據。根據李東陽在《清圖》后的題跋以及有關文獻的分析,從以下三方面可判定今本《清圖》是不完整的,內容和長度均有短缺:

1.李東陽丈量《清圖》的尺寸為“圖高不滿尺,長二丈有奇”,而今本《清圖》畫卷的長度為528.7厘米,高為24.8厘米。“長二丈有奇”,意味著畫卷長度應在2丈—2丈5尺之間,如用明代裁衣尺丈量,其長度應在680厘米—850厘米之間,這說明今本《清圖》比原畫卷至少短了152厘米,最多則短了322厘米。

2.李東陽題跋中記載的一些場景和事物沒有出現在今本畫卷中,例如:“馳者若飆行若云”“騎而馳者”“亦有驅牛種田者”“操畚鍤者”“笙歌在樓游在野”“有以板為輿而陸曳者”“執斧鋸者”“水則澹然而平,淵然而深”和“山則巍然而高,隤然而卑,洼然而空”等。說明今本《清圖》確實存在短缺。

3.李東陽的題跋記載:“卷首有祐陵瘦筋五字簽及雙龍小印”,《清圖》卷后(元)楊準題跋也記載:“卷前有徽廟標題,后有亡金諸老詩若干首,私印之雜志于詩后者若干枚。”說明《清圖》卷前有宋徽宗的題簽,而在今本《清圖》中卻看不到,表明畫卷卷首部分確實存在短缺。

二、原畫卷的長度問題

下面將探討今本《清圖》缺失的長度,也就是原畫卷到底有多長。劉九庵先生說畫卷后佚五尺,楊新先生認為畫卷損毀約70厘米左右,戴立強先生則認為畫卷尚短缺2米左右。他們所說畫卷缺失的長度各不相同,也未做進一步的說明。下面我們將分析《清圖》原畫卷的長度問題。

1.邵寶的題跋

對于原畫卷的長度,除了李東陽題跋中“長二丈有奇”的記載外,還有另一個重要資料就是邵寶題跋中記載的《清圖》“圖高不滿尺,長不抵三丈”的記載。[清卞永譽《式古堂書畫匯考》(吳興蔣氏密均樓藏本)卷十三《張翰林清明上河圖卷》]

邵寶的題跋沒有出現在《清圖》畫卷的后面,據余暉考證,《清圖》的李東陽跋文之后和陸完跋文之前的接紙出現異常,疑被裁去約80厘米,而邵寶的跋文就位于此處。董作賓、劉淵臨和戴立強也都認可和引用邵寶的題跋。另一種可能就是,邵寶等的題跋原本就沒有出現在畫卷后面,而所謂的題跋只是題跋者觀看《清圖》后的觀感,如都穆的題跋僅見于都穆《南濠居士文跋》中,而未出現在今本畫卷后面。這種情況還有明代和清代的諸多題跋。至于邵寶題跋中的“建炎之秋”的“秋”當為抄錄者的筆誤,應為“建炎之前”,建炎是南宋的開國年號。

2.邵寶,李東陽與《清圖》

邵寶(1460—1527),明成化二十年進士。歷為江西提學副使,正德中,遷右副都御史,總督漕運等。邵寶是李東陽的得意門生,在邵寶的《李文正公麓堂續藁序》中記載:“寶不敏出公門下幾四十年”。在與李東陽的長期交往中,邵寶寫下的眾多詩文記載了他們的師生情誼,例如“李文正公麓堂續藁序”“李文正公小像贊”“奉和西涯先生春日書懷二絕”和“祭先師文”等。李東陽對他的得意門生邵寶也十分欣賞,“當寶以侍郎予告歸,東陽作《信難》一篇以贈,稱其集‘出入經史,蒐羅傳記,該括情事,摹寫景物,以極其所欲言。而無冗字長語,辛苦不怡之色’”。邵寶也擅書畫,一生中在畫上題詩多達幾十次,可見他的欣賞能力之高和詩文功底之深厚。李東陽和邵寶還在同一幅畫上題過詩。

李東陽收藏《清圖》之后,并沒有將畫卷秘藏而不露,而是常與部屬和友好共同欣賞與探討,他的部屬都穆的《清圖》題跋記載了在李東陽處看到“清圖”的情景:“是圖藏閣老長沙公家。公以穆游門下,且頗知書畫,每暇日,輒出所藏命穆品評,此蓋公平生所寶秘者……”作為李東陽的得意門生且交往甚密的邵寶比其他人有更多機會在李東陽家里看到《清圖》,也有興趣和鑒賞能力與李東陽共同欣賞《清圖》與切磋,并寫下跋文或觀感。

邵寶丈量的畫卷是否為其他版本的《清圖》呢?在明代仇英的仿《清圖》畫作之后,才開始流傳所謂蘇州版的《清圖》,而仇英的年代要稍晚于邵寶。歷史記載的其他版本的《清圖》都是在仇英仿《清圖》之后,所以邵寶不可能看到和丈量仇英的仿《清圖》及其之后的其他版本的《清圖》,所以邵寶與李東陽丈量的應是同一幅《清圖》。

綜上所述,眾多的事實都表明邵寶是最有機會能看到李東陽所收藏的《清圖》,他有高的鑒賞能力和詩文功底以及曾有為幾十幅畫作題字的經歷,因而邵寶的題跋是可信的。

3.《清圖》原畫卷長度的丈量

“長二丈有奇”是指長度范圍大于20尺而小于25尺;“長不抵三丈”是指長度范圍大于25尺而小于30尺。李東陽和邵寶丈量的是同一幅畫卷,那么他們所用的尺子肯定不同。在明代主要使用三種尺子:營造尺合32厘米;量地尺合32.7厘米;裁衣尺合34厘米。一幅畫卷的長度是固定的,李東陽和邵寶二人的丈量同一幅畫卷的長度換算成厘米時,二人的丈量結果應當相同,即二人丈量的畫卷長度范圍應當有共同(或重疊)的部分。對于同一幅畫,同時滿足“長二丈有奇”和“長不抵三丈”的丈量結果時,有以下三種情況:第一種情況是李東陽用裁衣尺丈量,邵寶用營造尺丈量;第二種情況是李東陽用量地尺丈量,邵寶用營造尺丈量;第三種情況是李東陽用裁衣尺丈量,邵寶用量地尺丈量。

為便于分析和比較,把尺子的長度與丈量的長度均以厘米為單位來表示,并設x為《清圖》原畫卷的長度。利用常識或數學不等式的知識,可以很容易列出這三種情況下的丈量結果以及x的取值范圍(或不等式的解集):

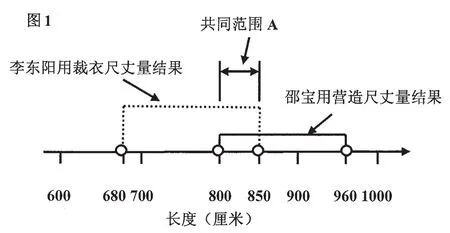

第一種情況:李東陽用裁衣尺丈量,邵寶用營造尺丈量,則有:

20裁衣尺<x<25裁衣尺,即680厘米<x<850厘米(李東陽用裁衣尺丈量)

25營造尺<x<30營造尺,即800厘米<x<960厘米(邵寶用營造尺丈量)

用初等數學中的不等式數軸求解法(圖1)可很容易得到其解集,這里,數軸就是長度軸。為簡單起見,未畫出原點,僅畫出數軸中與畫卷長度范圍相關的部分。李東陽用裁衣尺丈量畫卷的長度范圍如圖中的虛線所框住的范圍(起點為680厘米,終點為850厘米)。邵寶用營造尺丈量畫卷的長度范圍為圖中實線所框住的范圍(起點為800厘米,終點為960厘米)。他們二人丈量的結果(范圍)有一個共同數值的部分,即共同范圍A,也即x的取值范圍(或x的解集)為800厘米<x<850厘米。就是說在這個范圍內的長度數值既滿足李東陽的丈量結果“長二丈有奇”,也滿足邵寶的丈量結果“長不抵三丈”,所以畫卷的長度在800厘米與860厘米之間。

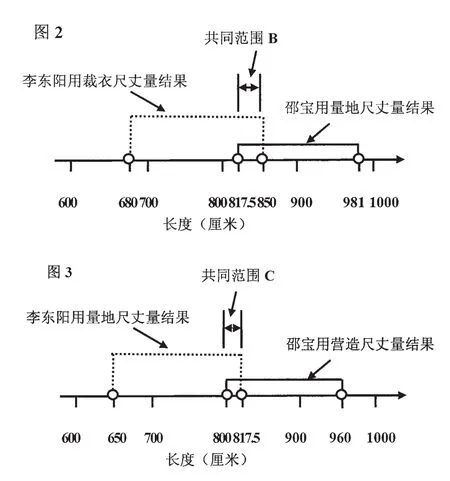

第二種情況:李東陽用裁衣尺丈量,邵寶用量地尺丈量,則有:

20裁衣尺<x<25裁衣尺,即680厘米<x<850厘米(李東陽用裁衣尺丈量)

25量地尺<x<30量地尺,即817.5厘米<x<981厘米(邵寶用量地尺丈量)

用不等式數軸求解法(圖2)可得到二者測量結果的共同范圍為B,即為x的取值范圍(或x的解集):817.5厘米<x<850厘米。

第三種情況:李東陽用量地尺丈量,邵寶用營造尺丈量,則有:

20量地尺<x<25量地尺,即650厘米<x<817.5厘米(李東陽用量地尺丈量)

25營造尺<x<30營造尺,即800厘米<x<960厘米(邵寶用營造尺丈量)

用不等式數軸求解法(圖3)可得到二者測量結果的共同范圍為C,即為x的取值范圍(或x的解集):800厘米<x<817.5厘米。

以上結果表明,在這三種情況下,《清明上河圖》的長度x的范圍分別是:800厘米<x<850厘米,800厘米<x<817.5厘米和817.5厘米<x<850厘米。考慮三種情況下的丈量結果,第一種情況下的共同范圍最大,也包含了另外兩種情況的測量結果,作為共同的丈量結果的范圍,此情況下李東陽和邵寶所用的尺子也符合二人的實際情況。李東陽是文職官員,很少涉及工程和丈量土地的事情,通常家里多用裁衣尺,所以李東陽使用裁衣尺的可能性比較大。邵寶曾督漕運,興修水利,修建書院學舍,建祠堂和社倉等,使用營造尺是很正常的事情。今本《清圖》畫卷的長度為800厘米到850厘米之間,就是說今本《清圖》畫卷至少短缺271.3厘米,最多短缺321.3厘米。如果取一個中間數值,就是原畫卷的長度約為825厘米,也即今本《清圖》缺失了近三米。

總之,通過對有關文獻特別是李東陽在《清明上河圖》后的題跋的研究,論證了今本《清圖》存在缺失。對李東陽和邵寶的題跋等進行科學的分析以及利用數學中的不等式數軸求解法,得到張擇端《清圖》原畫卷的長度應為八米左右,即今本《清圖》長度缺失近三米。初步解讀了張擇端《清圖》的缺失與長度之謎,為進一步研究張擇端《清圖》提供了新的信息。

1.戴立強,今本清明上河圖殘缺說,第113—116頁,遼寧博物館編,清明上河圖研究文獻匯編,沈陽,萬卷出版公司,2007年。

2.楊新等,清明上河圖的故事,第10頁,北京,故宮出版社,2011年。

3.董作賓,清明上河圖,附錄二第12頁,臺北,大陸雜志社,1954年。

4.余暉,隱憂與曲諫——清明上河圖解碼錄,第201—206頁,北京,北京大學出版社,2015年。

5.劉淵臨,清明上河圖之綜合研究,第14—20頁,藝文印書館,1969年。

6.邵寶撰,容春堂集·后集卷三,第200頁,北京,北京愛如生數字化技術研究中心,中國基本古籍庫。

7.容春堂前集二十卷后集十四卷續集十八卷別集,2917頁,(清)永 撰:四庫全書總目,北京,北京愛如生數字化技術研究中心,中國基本古籍庫。

8.都穆,題清明上河圖,張丑:清河書畫舫,第22頁,北京,北京愛如生數字化技術研制中心,中國基本古籍庫。