腹腔鏡與傳統手術治療小兒嵌頓性腹股溝斜疝療效對比分析

鄭斌

(廣東省梅州市人民醫院小兒外科梅州 514031)

腹腔鏡與傳統手術治療小兒嵌頓性腹股溝斜疝療效對比分析

鄭斌

(廣東省梅州市人民醫院小兒外科梅州 514031)

目的:分析腹腔鏡與傳統手術治療小兒嵌頓性腹股溝斜疝療效。方法:選取我院2013年4月~2015年12月收治的嵌頓性腹股溝斜疝患兒640例作為本次研究的觀察對象,根據患兒的具體病情將其分為兩組,其中400例患兒行傳統雙重結扎內環口治療,為A組,而另外240例患兒在腹腔鏡下行疝囊高位結扎術并臍內側的韌帶覆蓋內環口治療,為B組。觀察兩組患兒手術時間、術中出血量以及復發情況。結果:兩組患兒均順利完成手術,在手術時間、術中出血量上差異沒有統計學意義(P>0.05)。術后0.5~3年隨訪觀察發現,A組有6例復發,而B組未出現復發情況,兩組患兒復發情況比較,差異有統計學意義(P<0.05)。結論:在腹腔鏡下對小兒嵌頓性腹股溝斜疝患兒實施有效治療,需根據患者的具體情況選擇合適的手術路徑以實施個性化的治療,同時對于巨大疝以及年長患兒需在雙重高位結扎疝囊的基礎上進行臍內側的韌帶覆蓋內環口治療,從而大大提高患兒的治療效果。

小兒嵌頓性腹股溝斜疝;腹腔鏡;個性化治療;臨床效果

本文觀察不同手術路徑與縫合方法對小兒嵌頓性腹股溝斜疝的治療效果,并比較分析。現報告如下:

1 資料與方法

1.1 臨床資料選取我院2013年4月~2015年12月收治的嵌頓性腹股溝斜疝患兒640例作為本次研究的觀察對象,男472例,女168例,年齡6個月~11歲,平均年齡(1.4±0.6)歲,左側疝囊160例,右側疝囊400例,雙側疝囊80例,其中15例復發疝,64例患兒有明確的嵌頓史。排除曾有過腹部手術史、先天性心臟病以及凝血功能障礙等基礎性疾病的患兒,且患兒在術前均未出現明顯的呼吸道感染。根據腹腔鏡下觀察到的疝環形態、大小以及初發與復發的實際情況合理分為兩組。其中,A組400例患兒,為內環口直徑<1 cm的小斜疝及隱匿疝;B組240例患兒,包括15例復發疝,64例嵌頓疝及疝環直徑≥1 cm的巨大疝161例。

1.2 治療方法術前所有患兒均給予氣管插管全麻,引導患兒取平臥頭低臀高位,并在臍部行0.4 cm小切口,將針插入并緩慢充氣,建立人工氣腹。同時,根據患兒年齡將氣腹壓設置在6~10 mm Hg,并置入微型腹腔鏡,在右臍旁開0.3 cm小切口,并置入操作鉗。

1.2.1 A組均給予傳統手術雙重縫合。在患兒患側內環口的體表投影處皮膚上做0.1 cm小切口,將帶線的疝氣針從內環口中點上方向內側進行由上向下的穿行,并越過輸精管的表面,達到內環下方的中點處。將疝氣針拔出,將縫線留在腹腔,在原切口處刺入鉤針對其內環口的外半圈腹膜進行縫合,并鉤住腹腔縫線后帶出體外,在內環口形成一個較為完整的環形縫合帶,將疝囊內殘余的氣體擠出,體外剪斷縫線變成兩條完整貫穿疝環的縫合線,打結,雙重結扎內環口。

1.2.2 B組均給予雙重高位結扎疝囊加縫臍內側韌帶覆蓋內環口。腹腔鏡下對患兒內環口進行高位結扎后,在內環口外側體表做0.1 cm小切口,用帶線針穿過臍內側韌帶,退出穿刺針,采用鉤針將縫線帶出,打結于皮下,將臍內側韌帶完整縫合,以覆蓋內環口[1]。

1.3 療效觀察[2]記錄患者手術時間與術中出血量,手術結束后,密切觀察患者的各種體征狀況以及疝復發情況。

1.4 統計學分析采用SPSS26.0軟件對本次研究數據進行相關處理,計數資料采用χ2檢驗,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患兒手術情況比較兩組患兒均順利完成手術。兩組手術時間、術中出血量比較,差異沒有統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組患兒手術時間與出血量比較(±s)

表1 兩組患兒手術時間與出血量比較(±s)

組別n手術時間(min)出血量(ml)A組B組400 240 t P 18±5.5 20±5.6 0.343>0.05 2.5±0.3 2.5±0.4 0.145>0.05

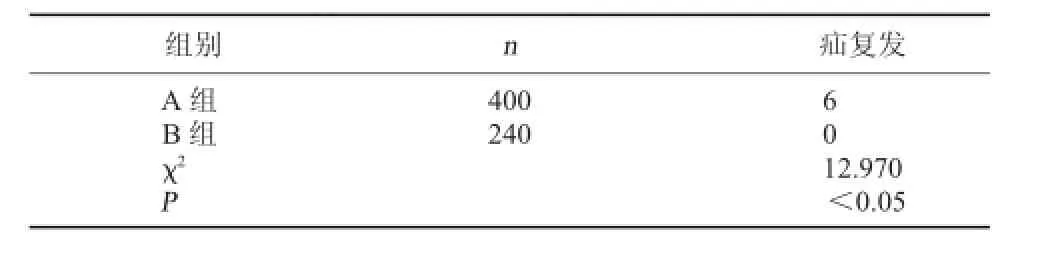

2.2 兩組患兒復發情況比較術后0.5~3年隨訪觀察發現,A組6例復發,而B組未出現復發情況,兩組比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患兒復發情況比較(例)

3 討論

小兒嵌頓性腹股溝斜疝又稱“箝閉疝”,是指腹腔臟器進入疝囊后,由于外環狹窄,不能自行復位而停留在疝囊內,繼而發生血液循環障礙,這是腹股溝疝常見的并發癥,如不能及時恰當的處理,往往造成絞窄性腸梗阻、腸壞死而引起嚴重的后果。無論是開放型的手術治療,還是腹腔鏡手術,其本質都是采取人工手段封閉內環口,但是,同傳統手術治療方法相比,在腹腔鏡指導下展開對小兒疝患兒的手術治療,具有很大的優勢,并已得到臨床醫學界的普遍認可[3]。

腹腔鏡腹股溝疝修補術通過腹壁上的2個5 mm和1個10 mm的“鑰匙孔”,置入腹腔鏡和疝修補材料(補片)來增加腹壁強度,達到治愈腹股溝疝的目的。該手術屬于腹腔鏡微創治療方法,也屬于無張力修補術的一種,因而具有腹腔鏡微創的優點及無張力疝修補術的雙重優點。而且,這種方法的手術入路與傳統的疝修補術的入路不同,尤其對于復發疝、雙側疝,更加具有優勢,因為治療復發性腹股溝疝時可以避開原先手術瘢痕區,解剖結構清晰,因此手術效果極佳,可以明顯降低再次復發的機會。而且由于切口小而隱蔽,手術后病人的疼痛感明顯減輕,住院時間明顯縮短。通常情況下,經腹腔鏡手術以治療小兒疝患兒具有以下幾個優勢:(1)視野清晰,可根據手術情況對距離進行調整,既可整體的觀察,又可進行精細解剖[4];(2)對患兒創傷小,無需對腹溝造成損傷,且手術期間出血量小,術后幾乎不會留下任何的疤痕,不會對患兒造成任何的心理陰影;(3)可同時探測其對側,并在直視下找到“喇叭狀”的內環口,完全實現高位結扎;(4)手術的安全性、可靠性較高,只要嚴格按照相關規范進行合理操作,不會造成副損傷,且術后患兒出現并發癥的情況較少,也不易復發,特別是對于復發疝的治療具有明顯的優勢。

本研究結果顯示,根據患兒的年齡與疝復發等各種情況采取不同的手術方式進行治療,兩種方式治療在手術時間與出血量等方面沒有明顯的差異(P>0.05),但B組患兒復發明顯低于A組(P<0.05)。因此,在腹腔鏡下對小兒嵌頓性腹股溝斜疝患兒實施有效治療,需根據患者的具體情況選擇合適的手術路徑以實施個性化的治療,同時對于巨大疝以及年長患兒需在雙重高位結扎疝囊的基礎上進行臍內側的韌帶覆蓋內環口治療,從而大大提高患兒的治療效果。

[1]王斌,毛健雄,肖東,等.腹腔鏡治療小兒嵌頓性腹股溝斜疝的臨床研究(附2880例報告)[J].嶺南現代臨床外科,2010,10(3):185-186

[2]郭健童,梁健升,吳志強,等.四種手術方法治療巨大小兒疝的臨床對比分析(附412例報告)[J].中華疝和腹壁外科雜志(電子版),2012,6 (3):875-878

[3]羅樹友,李新寧,石群峰.微型腹腔鏡縫扎內環口治療小兒嵌頓性腹股溝斜疝1560例報告[J].腹腔鏡外科雜志,2010,12(11):45-47

[4]Shelbourne KD,Brueckmann FR.Rush-pin fixation of supracondylar and intercondylar fractures of the femur[J].J Bone Joint Surg Am, 2010,64(2):161-169

R656.21

B

10.13638/j.issn.1671-4040.2017.05.072

2017-01-05)