近代上海英文期刊與學術共同體的建構及中西文化交流

朱伊革

(上海師范大學 外國語學院,上海 200234)

近代上海英文期刊與學術共同體的建構及中西文化交流

朱伊革

(上海師范大學 外國語學院,上海 200234)

近代晚清民國時期較為寬松的國際學術空間和出版發行環境為上海英文期刊的誕生和發展提供了良好氛圍和土壤。近代上海英文期刊以上海學術圈為軸心,聚集精英化的主編、編輯和作者隊伍,發表了具有引領創新型的學術成果,構建了連接中西方學者并輻射至海外的學術共同體,有力推動了中西文化交流的發展和進步,開拓了漢學研究的新途徑,為中西文化交流和漢學研究提供了豐富的知識儲備和大量的文獻資料,構成了近代中西文化交流及漢學研究的一道獨特風景線。

上海英文期刊;學術共同體;中西文化交流;漢學研究

共同體是一個需要人們之間能夠彼此影響的關系網,這種關系經常相互交織,并且能夠相互增強。共同體需要信奉一系列共同的價值、規范、意義以及共同的歷史和認同,即一種特殊的文化。[1](P15)學術共同體就是具有類似學術興趣和價值取向,具有共同價值觀、文化態度和行為方式的學者構成的一個松散型的學術群體。學術共同體成員之間互相學習、交流觀點,共同推動學術發展和進步。晚清民國時期較為寬松的學術和出版發行環境為學者提供了相對獨立的文化空間,提供了學術共同體建構與發展的良好氛圍和土壤,也由此催生了眾多學會,出版發行了一批具有國際影響力的英文期刊。在上海出版發行的若干英文期刊就是其中的代表,它們在中國近代的中學西傳、西學東漸的文化交流以及世界漢學的發展中發揮著積極的作用,對學術共同體建構、近代中國學術發展以及中西文化交流起著重要的推動作用。

一、近代上海英文期刊與學會

1840年的鴉片戰爭“不僅揭開了中國近代史的序幕,也促成上海城市發展進程中的歷史契機”。[2](P1)五口通商以后,上海租界不斷擴大,大批外僑聚集上海,最多時超過15萬人,上海逐漸成為遠東的國際大都市。伴隨著近代印刷術、海陸交通、郵政業的迅猛發展,上海成為近代中國出版業的發祥地,這也為上海英文期刊的出版和發行奠定了堅實的基礎。

學術期刊作為一種傳播媒介是學術共同體的重要關聯紐帶,是學術空間和文化空間的重要交流平臺,是展現學術成果的重要途徑和窗口。學術期刊與專業學會及學者個人的學術研究形成一個互為發展的鏈條,進而構成促進時代及學術發展進步的學術共同體。

眾多僑居上海的西方學者根據共同的理想、學術興趣成立了專門性研究機構即學會。學會作為一個現代學術共同體,以相關學科背景為基礎,定期召開學術年會,交流學術研究的體會和心得,同時創辦并發行學會的期刊,發表學會會員及其他學者的論文。期刊這一交流平臺有力推動了學會學術研究的發展。

期刊、學會和年會構成學術共同體鏈條上的三個重要環節。晚清民國時期,僑居在上海的外籍人士成立了各類學會,出版發行了學會期刊,并定期或不定期召開各學會的年會。1857年9月,裨治文(E. C. Bridgman)、衛三畏(S. W. Williams)、漢璧禮(T. Hanbury)、里德(Reid)等人在上海成立了“上海文理學會”(Shanghai Literary and Scientific Society),一年后更名為“皇家亞洲文會北華支會”(The North-China Branch of the Royal Asiatic Society),并出版英文會刊《皇家亞洲文會北華支會會刊》(JournaloftheNorth-ChinaBranchoftheRoyalAsiaticSociety, 1858—1948)。學會及會刊旨在調查研究中國,包括中國的政治、法律、中外關系、地理、歷史、哲學、文學等。[3](P1~13)《會刊》終刊于1948年,共出版75卷計109冊。1923年1月,英國學者蘇柯仁(A. de C. Sowerby)和美國傳教士福開森(J. C. Ferguson)在上海創辦英文期刊《中國科學美術雜志》(ChinaJournalofScienceandArts, 1923—1941),該刊也是成立于1922年的“中國科學美術學會”(The China Society of Science and Arts)會刊,1927年1月英文名改為TheChinaJournal,但中文名《中國科學美術雜志》沒有更改,直到1936年1月中文名才改為《中國雜志》。該刊以“促進與中國有關的任何科學、藝術、文學、探險及其他類似主題的知識的傳播”為己任,“驅逐外國對中國的無知——認為中國的文明相當于古埃及和巴比倫”,[4](P1)并致力于將其辦成“面向知識界的、高水平的期刊”,[5](P1)19年間共出版35卷215期。《教務雜志》(ChineseRecorder, 1867—1941)是由在華美國衛理公會創辦,1867年1月裴來爾(L. N. Wheeler)創刊于福州,1872年5月停刊,1874年1月英國漢學家、傳教士偉烈亞力(A. Wylie)復刊于上海,1941年12月終刊。《教務雜志》“致力于傳播中國及其相鄰國家的科學、文學、文明、歷史和宗教知識”,[6]74年間共出版75冊,其文章主題多樣,既涉及傳教,也包括對中國歷史、地理、植物等的介紹,還有對中國文學的譯介。《新中國評論》(NewChinaReview, 1919—1922)于1919年3月創辦于上海,創辦人為英國漢學家庫壽齡(Samuel Couling)。庫壽齡表示要極力保持該刊的學術性,同時“發表主題各異的,具有吸引力的文章,讓專業漢學家以外的人士感興趣”。[7](P2)該刊共出版4卷26期。《東亞雜志》(EastofAsiaMagazine, 1902—1906)于1902年在上海創刊,1906年終刊,共刊出5卷30期,期刊的目標是“普及關于東亞的常識”,“讓人們在國內就能更多地了解中國及其鄰國”。[8]

此外,在滬華人也積極創辦英文期刊,其中以《天下》月刊(T’IENHSIAMonthly,1935—1941)最具代表性。該刊由中山文化教育館贊助出版,旨在加深各國間的文化交流,重點是向西方介紹中國,6年間共計出版12卷56期,主要編輯有吳經熊、溫源寧、林語堂、全增嘏、姚克等。

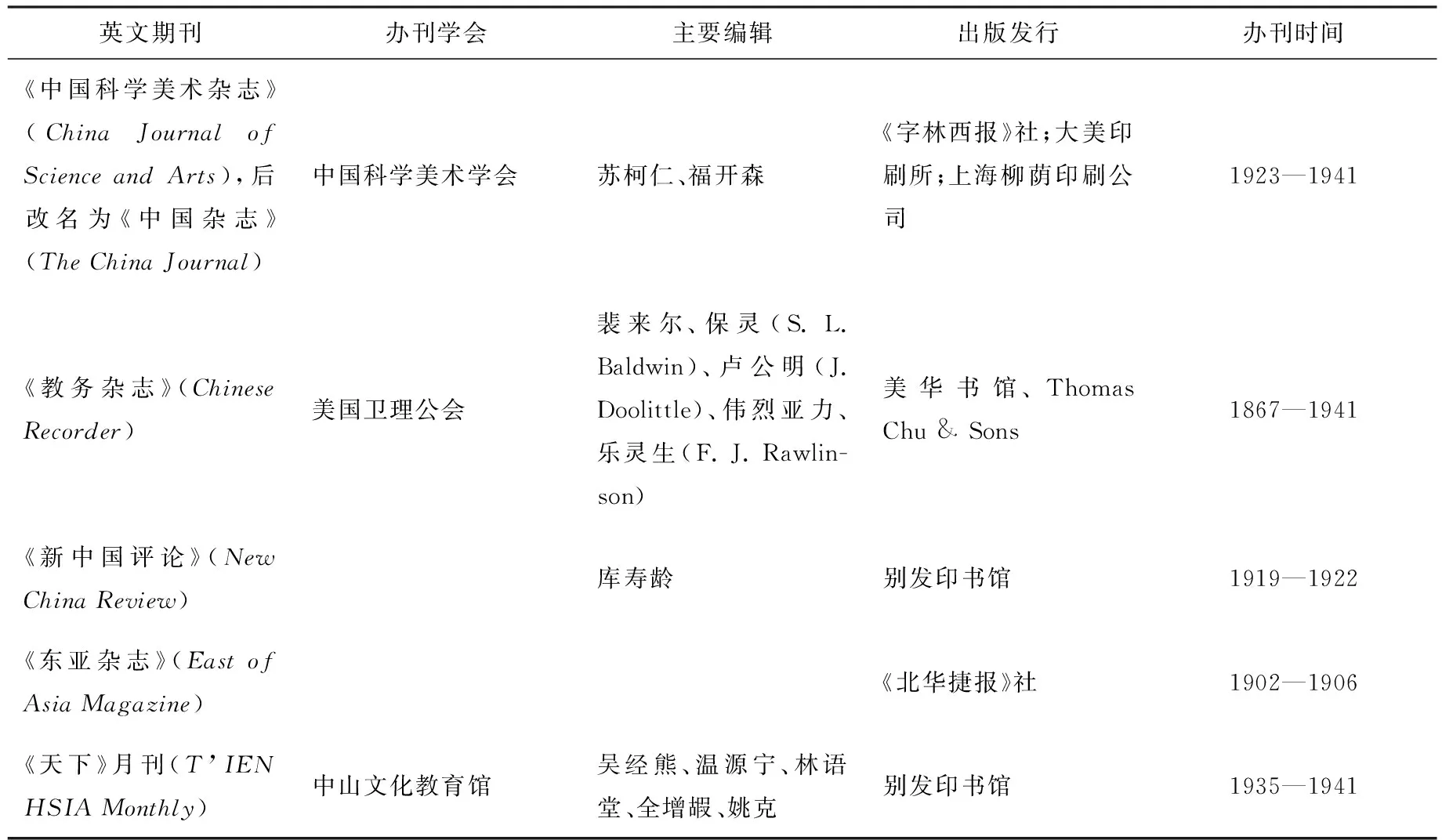

近代上海主要英文期刊的簡況見表1:

表1 近代上海主要英文期刊簡況

(續表)

上述由在滬西人和華人主辦的學會及近代上海英文期刊凝聚了一個以科學、歷史、政治等為主體,以上海學術圈為軸心,輻射至海外的學術共同體,為海內外學者提供了學術交流的場所,促進了學術發展,構建了一個連接海內外眾多學者的學術共同體。

二、近代上海英文期刊與學術共同體的建構

1.學術引領與學術垂范

學術期刊是一種重要的傳播媒介,極大影響著學術共同體的發展方向和質量。期刊不僅要引領學術共同體的發展,而且要能匯聚學術界的精英。期刊編輯的學養決定了期刊發展的質量,這就要求期刊的主編和編輯人員具有很高的學識、學術遠見和國際視野,學術期刊才能成為勾連作者、讀者和編輯的紐帶,作者和讀者進而會對期刊具有學術皈依感。近代上海英文學術期刊最顯著的特點之一是編輯及作者群體的學者化、國際化以及辦刊的學術性原則。學術刊物的重要功能之一就是通過聚集一批精英化的主編、編輯和作者隊伍,產生一批具有引領創新型的學術成果,發揮學術交流與輻射的功效,推動學術共同體的發展。

近代上海英文期刊的主編和編輯大都是各自學術領域的學術精英和知名學者。如《中國科學美術雜志》的主編福開森是位德高望重的政治家、教育家和漢學家。福開森曾擔任金陵大學、南洋公學校長多年,擔任過清政府兩江總督劉坤一和湖廣總督張之洞的顧問,并擔任清政府商務部和交通部秘書及顧問,在中國高層具有廣泛的人脈關系網。福開森也是國際一流的漢學家,曾出版《中國美術綱要》(OutlinesofChineseArt, 1919)、《中國繪畫》(ChinesePaintings, 1927)、《中國神話》(ChineseMythology, 1928)等專著。該刊的另一位主編蘇柯仁是著名的博物學家,在國際生物界享有盛名,于1923至1941年擔任皇家亞洲文會北華支會上海博物館館長,并于1936年至1941年間擔任皇家亞洲文會會長,是當時中國生物界舉足輕重的領軍人物。蘇柯仁同時也是期刊的主要作者,他在《中國科學美術雜志》發表的論文涉及地質、園林、生物、考古、美術、人口,并出版了《華北的鳥獸》(FurandFeatherinNorthChina, 1914)、《一個博物學家的手記》(ANaturalist’sNote,BookinChina, 1925)等大量學術著作。《新中國評論》的主編漢學家庫壽齡著有600多頁的《中國百科全書》(EncyclopaediaSinica, 1917),一直被世界各地的漢學家廣為引用,被認為是關于中國知識的寶庫。

創刊于1858年的《皇家亞洲文會北華支會會刊》的編輯“多為飽學之士”,[9](Pix)裨治文、偉烈亞力、艾約瑟(J. Edkins)、金斯密(T.W. Kingsmill)、夏德(Hirth)均為19世紀中后期的著名漢學家。1910年以后的編輯福開森、莫安仁(E. Morgan)、蘇柯仁、蓋樂(E. M. Gale)、伊博恩(Bernard E. Read)等都在漢學領域做出了突出的貢獻,是公認的漢學專家。《教務雜志》由知名來華傳教士裴來爾、保靈、盧公明、偉烈亞力、樂靈生等擔任主編,他們都是有影響力的教會領袖人物,在宗教界有廣泛的人脈資源和影響力。

近代上海英文期刊的作者也以學者居多。《中國科學美術雜志》就是外僑學者發表研究成果的重要園地,如英國學者葉長青(J. H. Edgar)對大熊貓的開創性研究、蘇柯仁的生物學研究等首先在該刊發表;該刊的華人作者多為大學和政府機構中的學者,且為各自學科的一流學者,并有海外留學背景,如辜鴻銘、洪深、竺可楨、袁同禮、唐邵儀、伍連德、俞大絪、江文漢等,都能直接用英文寫作,在國際學術圈具有影響力。《皇家亞洲文會北華支會會刊》的不少作者是相關領域學有所長的學者,如哲學家亨克(F. G. Henke)、季理斐(D. Macgillivray)、鋼和泰(Alexander von Stael-Holstein),歷史學家佛爾克(A. Forke)、司登得(G. C. Stent),植物學家貝勒(E. Bretschneider)等。《天下》月刊的作者除知名中國學者如錢鐘書、邵洵美、陳受頤等外,也有國外知名漢學家撰寫的論文和書評,所以《天下》月刊成為民國以來水準最高的英文學術性刊物之一,“代表了二三十年代上海的文化巔峰”。[10]

秉持學術性原則并樹立學術垂范,是近代上海英文期刊在學術界享有很高聲譽的重要原因。刊錄論文的學術性原則吸引了很多相關領域的海外一流學者投稿。如《皇家亞洲文會北華支會會刊》的文章要經過數次討論和修改才能發表,部分稿件來自演講會上一致通過的文章,投稿論文須經過理事會討論并投票通過后才予刊登。值得一提的是,編輯部不惜擠壓、延期刊發其他論文,堅持專刊全文發表貝勒的《先輩歐人對中國植物的研究》《中國植物志》等長篇論文。[11](Pviii)該文后榮獲漢學最高獎“儒蓮獎”。葉長青1914年在西藏和黃河口考察后的游記,因“與前人所述的不同”,[12](P194)且所述內容耳目一新,受編輯青睞,在同一期中連發其兩篇論文。《皇家亞洲文會北華支會會刊》視學術質量為錄用發表論文唯一原則,會長兼主編裨治文的論文《寧波雪竇山之地理及最近旅行情況》因對雪竇山的地理狀況描述模糊,[13](P102)未被刊物采用。《教務雜志》也有嚴格的用稿制度,專設編輯委員會并制定章程,編委會負責《教務雜志》的審稿編輯工作。

近代上海英文期刊以其嚴謹的學術純潔性成為近代學術垂范,在近代中國、遠東乃至全世界都享有盛名,構成了近代學術體制中學術生產和成果傳播的一個重要路徑,推動了中國近代學術共同體的健康發展。

2.學術培育與新人培養

期刊除了發揮學術引領作用外,還為學術新人提供展示學術成果的平臺,為學術共同體培育學術新秀,使其快速成為學界中堅。近代上海英文刊物通過發表行為,探討最新的科學發展,既引領現代學術的方向,也為學術共同體發現和培養了一批具有學術前途的學術新人。一定數量的頂級層面的學術刊物往往與學術界知名學者構成一個較為封閉的共同體,其他人很難進入,由此制約學術成果的培育,影響學術共同體的健康發展。近代上海英文期刊則打破學術權威和人情的樊籬,刊發新人的具有學術價值的稿件,學術新人也通過刊物發表這一路徑,獲得學術共同體承認,并得到學術共同體的青睞。

《中國科學美術雜志》鼓勵并推動創新性學術成果的發表,無論是在中國傳統的漢學領域,還是近代科學領域,都積極推介有價值的學術成果。如在其創刊號中就曾推出年輕華裔學者伍連德(Wu Lien Teh)的論文《土撥鼠或西伯利亞土撥鼠及其與人類鼠疫的關系》。伍連德出生于馬來西亞,畢業于英國劍橋大學,在控制中國東北地區的鼠疫方面做出了重要貢獻,于1935年被推薦為諾貝爾生理學和醫學獎的候選人,也是第一位華裔諾獎的候選人。該刊同期還發表了萬卓志(G. D. Wilder)的《鳥類遷徙札記》、克立鵠(C. R. Kellogg)的《福建養蠶札記》、賈珂(A. P. Jakot)的《山東甲蟲(一)》、包達甫(W. M. Porterfield)的《西洋賓菊中的關聯因素》等。這些論文都是具有開創性的研究成果,期刊為其學術發展提供了良好傳播契機,這些作者日后大都成為各自學術領域的學科奠基人。

《皇家亞洲文會北華支會會刊》也不遺余力推介最新學術成果。如刊發德國穆林德的《直隸的脊椎動物及中國動物命名法》,被當時中國科學界譽為“雖非巨著,要為名作”。俄國貝勒的《先輩歐人對中國植物的研究》(1881),獲近代歐洲漢學最高獎“儒蓮獎”,被學術界認為“遙遙領先于同時代同類的研究,并且被公認為后來研究的奠基石”。德國佛爾克的《王充與柏拉圖論死亡與永生》,開啟了將王充與柏拉圖哲學比較的先河。德國費理飭的《東亞氣候》、英國蘇柯仁的《中國博物學》、英國海德生的《長江三角洲的成長》、俄國鋼和泰的《玄奘及其現代研究》、德國夏德的《古代陶瓷:中世紀中國工商業研究》,均為近代中國同類研究的先導性成果。[14](P2)此外,還有貝勒的《中亞與西亞中古時代之史地考》(1876)、《中國植物志》(1891),慕阿德(A. C. Moule)的《中國樂器及其發聲器之目錄》(1908),福開森的《中國歷代瓷器》(1932)等。這些開創性的學術成果既給刊物帶來了新鮮活力,拓展了近代中國學術知識的視野,作者也借助刊物這個學術平臺錘煉了自身,并成為各自研究領域的骨干學者。

《教務雜志》也積極推進支持在華傳教士的學術發展,將期刊作為其學術發展的孵化器。如1876和1877 年《教務雜志》連載羅約翰 (John Ross)在東北開展實地調查工作后撰寫的《遼東隨筆》和《滿族的興起與發展》等系列論文,羅約翰也因此獲得學術認可,為其隨后出版著作《清朝的興起和發達》(TheManchusortheReigningDynastyofChina:TheirRiseandProgress, 1880)、《朝鮮史》(HistoryofCorea, 1903)、《滿洲傳教法》(MissionMethodsinManchuria, 1903)奠定了基礎。《教務雜志》1870 年11月至 1871年6月連續發表德貞(J. H. Dudgeon)的《俄國基督教會》,隨后又在1871年7月至1872 年 2 月刊載其論文《中俄關系及在華希臘正教史》,使德貞的學術地位得以確立,并于1872年出版專著《中俄政教史略》(HistoricalSketchoftheEcclesiastical,PoliticalandCommercialRelationsofRussiawithChina)。1870 年11月號的《教務雜志》刊發俄國人貝勒(E. Bretschneider,又譯薄乃德)的論文《中國植物學著作的研究和價值》,他后來成為著名的中國植物研究專家,并出版專著《中國植物》(BotaniconSinicum, 1881)、《先輩歐人對中國植物的研究》(EarlyEuropeanResearchesintotheFloraofChina, 1881)和《西人在華植物發現史》(HistoryofEuropeanBotanicalDiscoveriesinChina, 1898)。《教務雜志》為包括傳教士學者在內的眾多青年學者的學術鍛煉提供了平臺和便利,為他們以后的學術發展奠定了良好的基礎。

3.學術交流與學術爭鳴

學術論文是作者學術成就的一種物的表現形式,期刊是其學術成果的重要傳播途徑。學術共同體中的學會、期刊和年會構成較為密切的學術網絡,學會、期刊和年會各司其職,共同增添人類學術的福祉。期刊由于其穩定性和連續性也就成為學術共同體中相互學術交流和觀點爭鳴的重要平臺。通過發表物,期刊將編輯、作者和讀者連為一體,形成學術共同體互為關聯的建構理路。學術交流和學術爭鳴是期刊的重要功能之一,學術交流和爭鳴打破了傳統的閉門著述的學術生產和傳播方式。近代上海英文期刊充分發揮期刊的便捷性和即時性的特點,期刊中的“書評”“漢學札記”“讀者來信”以及“讀編往來”等欄目在學術共同體建構中發揮了重要的學術交流和爭鳴作用,同時發揮著銜接學術共同體的紐帶作用。

書評是學術交流和爭鳴的重要方式,書評既闡述對被評書籍的深刻洞見和感悟,也交流了不同的學術觀點。各刊物的“書評”欄目各有特色,篇幅有長有短,所評著作覆蓋歷史、地理、生物、考古、語言學、哲學、文學、物理、化學等,所評著作大都具有一定的學術和史料價值。如《皇家亞洲文會北華支會會刊》自1906年起,每年刊載30多篇書評。書評常關注并評價最新出版的論著,內容信息含量大,篇幅大,甚至占期刊的三分之一版面。評論作者多是相關領域的知名學者,評點中肯,剖析精當,對著述的優缺點和學術價值進行客觀評價,有些書評本身就是十分精彩的論文。如1935年第66卷發表美國建筑師墨菲(H.K. Murphy)的《評瑪侖的〈清代皇家園林史〉》,被認為是“該年最出色的書評,如同一篇學術論文”。[15](P111)1886年第21卷艾約瑟對柏林大學一位教授的著作《佛的生平、學說與僧團》所做的書評認為,“該著作指出了基督教和佛教的類似之處,是對佛教研究的一大貢獻”。[16](P233)

以刊登宗教題材論文居多的《教務雜志》也專辟“書評”欄目。如第17卷中,夏德用英文評價了德國著名漢學家嘎伯冷茲(Georg Von der Gabelentz)的德文專著《漢語語法》,詳細勾勒了該專著中的三大漢語語法。夏德的書評讓學者認識到《漢語語法》“極大地幫助除德國之外學者對漢語語法的了解和研究,是對漢語研究發展的一大貢獻”。[17](P477)

《中國科學與美術雜志》的“書評”欄目中也同樣發表學者對相關著作的評價和觀點。如1923年第2期發表了蘇柯仁對翟理斯《古文選珍》的評論:“翻閱這些中國作品,讀者享受到中國古代哲學、神秘傳說以及孔子教誨的美餐……這些譯文流暢嚴謹,不熟悉中國古代歷史和文學作品的讀者會從中受益。”[18](P3)

書評對學術共同體的發展具有積極的推進作用,既讓許多有學術價值或史料價值的著作進入學術共同體并得到學界認可,同時也讓“書評”欄目成為學術成果傳播的重要路徑。

除“書評”欄目外,上海英文期刊還根據各自的特點,開設其他學術交流和爭鳴的欄目。如《皇家亞洲文會北華支會會刊》于1933年開設“漢學札記”欄目,對國際知名漢學期刊《通報》(T’oungPao)、《藝術》(ARTES)、《中國戲劇》(法文版)刊登的論文進行介紹和評述,將最新的學術成果及動態介紹給學界。該欄目發揮了重要的學術傳播功能。

期刊為學者們提供了學術交流的平臺和空間,學者們能交流和溝通不同觀點,同時也就不同的觀點進行切磋和商榷,以推動相關領域研究的縱深發展。《皇家亞洲文會北華支會會刊》(1901—1902)第24卷刊發金斯密與夏德關于匈奴人起源的不同觀點交鋒的文章。夏德根據《魏書·西域傳·粟特國》有關匈奴西遷的史料,撰文認為歐洲匈人的祖先就是《史記》《漢書》中的匈奴人。金斯密則發表論文對夏德的觀點提出質疑。夏德后來還在《美國東方學會會刊》上撰文《金斯密先生與匈奴》回應夏德的質疑。[19](P136~141)不同學術觀點的交流和交鋒推動了期刊的良性發展,《皇家亞洲文會北華支會會刊》也日益受到學術界的關注,并“成為亞洲文會最有價值的出版物,期期都受到讀者的厚愛”。[20](P773)

英文期刊的“讀者來信”以及“讀編往來”欄目也將讀者納入到學術共同體的鏈條中,讀者以書信的形式呈現出不同的學術觀點,加入到探索與爭鳴的學術討論中。如《新中國評論》1922年第2期上湯普遜(H.A. Thompson)發文對翟理斯《聊齋志異·狐嫁女》中“時值上弦,幸月色昏黃,門戶可辨……西望月明,惟銜山一線耳”的注釋“這不可能發生”提出質疑,并通過文獻考證,指出這是可能發生的。[21](P153~154)翟理斯在隨后的1922年第5期刊文《蒲松齡的天文知識》,反駁了湯普遜的質疑,指出經過咨詢劍橋大學的有關教授,證實蒲松齡所描述的情況不會出現。[22](P418~419)《中國科學美術雜志》在20世紀20年代中期的“讀者來信”欄目刊載維納(E. C. Werner)的來信。維納在1927年第4期的《中文翻譯》一文中對愛詩客(F. Ayscough)有關《紅樓夢》翻譯問題的觀點提出異議。[23](P4)

近代上海英文期刊中的“書評”“漢學札記”“讀者來信”以及“讀編往來”等欄目成為學術生產和傳播的重要理路,學者的學術成果得到理性評價,學術觀點在欄目中交流和爭鳴,讀者的參與拓展了學術共同體的外延。這些欄目也增強了期刊在學術共同體中的作用和功能,并使期刊成為學術成果認可和傳播的重要介質。

三、近代上海英文期刊、學術共同體與中西文化交流

1.近代上海英文期刊、學術共同體與中西文化交流

近代上海各類學會為學術共同體的發展提供平臺和契機,是近代中西文化交流的重要媒介和載體,以此為基礎催生了以上海為中心推動中西文化交流的國際化學術場域和學術共同體。如皇家亞洲文會北華支會在20世紀隨著西方殖民化過程,其會員遍布世界各地,在最繁榮的30年代,每年有會員七、八百人,居住地分布于包括中國在內的49個國家。該文會的影響日趨廣泛,越來越具有輻射全國乃至全世界的讀者和作者的能力。這個原本地區性的機構逐漸呈現出國際化趨勢,積極吸納中國籍會員,邀請他們參加演講,發表他們的論文,這些舉措“無疑促進了西方對中國的研究,加深了西方對中國的認識,文會的中西文化交流媒介之效能也凸顯了出來”。[24](P261)近代上海各類學會發揮著中西文化交流中介的作用,通過其日常活動以及其會刊上學術成果的發表為會員提供了交流的平臺,從而生成了中學西傳和西學東漸雙向互動的中西文化交流的文化場域和學術共同體。

近代上海英文期刊也依靠各自在海內外的發行網絡,讓期刊走向了世界,并通過與世界各地科研文化機構交換各自的出版物,被歐美一些研究機構收藏。上海近代英文期刊的國際聲譽不斷拓展,并在世界范圍內產生一定影響力,形成了連接東西方的學術網絡,打造了溝通東西方的學術共同體。如早期的《皇家亞洲文會北華支會會刊》被不斷重印,被世界各地100多個圖書館、博物館等文化機構、團體收藏。《皇家亞洲文會北華支會會刊》受到國際學術界的重視,其影響力越來越大,成為“最能幫助西人了解中國的刊物之一”。[25](P302)另如《中國科學美術雜志》被認為“如果不在世界同類期刊中領先的話,至少已經穩步地成長為遠東地區的翹楚”。[26](P1~6)近代上海英文期刊除上海的銷售發行網點外,還通過遍及亞洲、歐洲和美洲的銷售渠道將期刊發行到海外,使分散在世界各地的學者們成為學術共同體的成員,為海內外學者提供了學術交流的空間,并能就中西文化中的相關問題展開交流和研討,推動中西文化的交流和互動。

2.近代上海英文期刊、學術共同體與近代漢學發展

漢學研究在19世紀的歐洲逐步興起,近代上海英文期刊的漢學研究與歐洲的漢學研究形成相互促進的良性關系。上海英文期刊以認知中國人的思想和生活為主旨,所刊載的關于中國政治、地理、貿易以及文化風俗的文章成為西人了解中國的重要途徑之一。相比而言,近代上海英文期刊漢學研究涉及面廣,刊載了包括中國歷史、地理、生物、礦產、水文、風俗等方面的豐富調查資料,成為世界漢學研究不可缺少的基本文獻,為漢學研究提供了豐富的第一手田野資料。近代世界漢學的發展與上海各學會的學術活動及英文期刊的出版發行密切關聯,如亞洲文會創建時就希望“為漢學提供令人滿意的成果”。[27]法國漢學權威高第(Henri Cordier)在《西方漢學研究:1895—1898》中多次提到《皇家亞洲文會北華支會會刊》,認為它是近代來華西人學習研究中國文化并將其向西方傳播的重要媒介,所發表的文章反映了在華西人對中國文化研究的總體水平。[28](P97)作為近代來華傳教士主辦的教會刊物,《教務雜志》同樣具有很高的漢學價值,其中刊載了大量涉及中國歷史、地理、語言、哲學、社會風俗等主題的論文。《教務雜志》的獨特之處是匯集了傳教士漢學的研究成果,體現了傳教士漢學在近代世界漢學發展中的特殊地位和貢獻。另一英文期刊《新中國評論》,美國著名漢學家賴德烈(K. S. Latourette)評價說:“為漢學研究者提供了發表學術成果的平臺,已經為自己贏得了應有的地位,并在中國和其他國家保持著較高的發行數量。”[29](P706)

近代上海各類學會、英文期刊及其衍生的學術共同體在中西文化交流中發揮了重要作用,不僅極大地促進中西文化交流,使近代上海呈現出十分繁榮的中西文化交流的局面,而且共同推動了西方漢學的發展和進步,并為近代世界漢學研究做出了突出貢獻。

近代上海英文期刊及其依托的學會凝聚了海內外各個領域的優秀學者,形成了一個巨大的知識網絡體系,并以上海學術圈為中心,建構了中西文化交流的公共學術空間,催生了中外學術共同體,壯大了中西文化交流以及漢學研究的隊伍,產生了輻射全國乃至英語世界的影響力。近代上海英文期刊是西方認識中國的重要媒介,也是近代中西文化交流和西方漢學研究的重要園地。一方面,近代上海英文期刊及其學術共同體培育和滋養了一大批學者以及漢學家,產生了一批在世界上具有影響力的研究成果,推動了中西文化交流的發展和進步,開拓了漢學研究的新途徑;另一方面,近代上海英文期刊卷帙浩繁,為中西文化交流和漢學研究提供了豐富的知識儲備和大量的文獻資料,成為極有價值的研究資源。近代上海英文期刊及其學術共同體構成了近代中西文化交流以及漢學研究的一道獨特風景線。

[1] Bell, Colin and Howard Newby. Community Studies: An Introduction to the Sociology of the Local Community[M]. Westport, CT: Praeger, 1973.

[2] 羅蘇文. 近代上海:都市社會與生活[M]. 北京:中華書局,2006.

[3] Bridgman, E. C. Inaugural Address[J]. Journal of the Shanghai Literary and Scientific Society, 1858,(1).

[4] Inception and Aims of the China Journal of Science and Arts[J]. The China Journal, 1923,(1).

[5] Looking Forward[J]. The China Journal, 1925,(1).

[6] The First Page of Cover[J]. Chinese Recorder, 1870,(1).

[7] Couling, Samuel. Editor’s Foreword[J]. New China Review, 1919,(1).

[8] To Our Readers[J]. East of Asia Magazine, 1902,(1).

[9] Proceedings[J]. Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. LXIII, 1932.

[10] 李天綱. 一頭“超越東西方”的熊[J]. 新民周刊,2004,(3).

[11] Proceedings[J]. Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XLV, 1914.

[12] Proceedings[J]. Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXXI, 1899.

[13] North China Herald, Vol. III, No. 391, 23th Jan, 1858.

[14] 熊月之. 序[A]. 皇家亞洲文會北華支會會刊(1858-1948)導論·索引·附錄[C]. 上海:上海科學技術文獻出版社,2013.

[15] Our Book Table[J]. Chinese Recorder, Vol. LXVII, 1926.

[16] Literary Notes[J]. Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXI, 1886.

[17] Notices of Recent Publications[J]. The Chinese Recorder, Vol. XIII.

[18] Giles, H. A. Review: Gems of Chinese Literature[J]. The China Journal, 1923,(3).

[19] Kingsmill, T. W. Dr. Hirth and the Hung Nu[J]. Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXIV (1901—1902).

[20] Our Book Table[J]. Chinese Recorder, Vol. XLIV, 1926.

[21] Thompson, H.A. Notes and Queries: No. VII of Giles’ “Strange Stories from a Chinese Studio”[J]. New China Review, 1922,(2).

[22] Giles, H.A. Notes and Queries: The Astronomy of P’u Sung-ling[J]. New China Review, Vol. IV. 1922,(5).

[23] Werner, E.C. Correspondence: The Translation of Chinese[J]. The China Journal, 1927,(4).

[24] 孫軼旻.近代上海英文出版與中國古典文學的跨文化傳播[M]. 上海:上海古籍出版社,2014.

[25] Hayes, L. N. The Most Helpful Books on China[J]. The Chinese Recorder, Vol. LVI, 1925.

[26] Foreword[J]. China Journal of Science and Arts, Jan., 1927.

[27] Preface[J]. Journal of Shanghai Literature and Scientific Society, 1858.

[28] 王毅. 皇家亞洲文會北中國支會研究[M]. 上海:上海書店出版社,2005.

[29] Latourette, K. S. Chinese Historical Studies during the Past Seven Years[J]. American Historical Review, Vol. 26, 1921,(4).

(責任編輯:斐 然)

English Journals in Modern Shanghai, Construction of Academic Communities and Sino-Western Cultural Exchanges

ZHU Yige

(Foreign Languages College, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

The rather lenient international academic atmosphere and publication environment facilitated the thriving growth and development of English journals during the period of the late Qing dynasty and the Republic of China. Taking the academic circle in Shanghai as an axle center, English journals in modern Shanghai attracted and rallied groups of elite editors-in-chief, editors and authors, and published papers of academic value and innovative nature leading academic frontier as well. Consequently, the journals connected scholars at home and abroad who formed internationally influential academic communities. The English journals and their publications not only promoted Sino-western cultural exchanges, but also succeeded in exploring new approaches of sinology studies. The English journals in modern Shanghai provided rich literature data and offered significant contributions to Sino-western cultural exchanges and sinology studies.

English journals in Shanghai, academic community, Sino-western cultural exchange, sinology studies

2016-11-07

教育部人文社會科學研究規劃基金“近代國學典籍英譯與中國形象的建構和傳播”;上海市哲學社會科學規劃一般課題“近代上海英文期刊與‘中國形象’的建構和傳播(1857—1942)——以英譯中國文學作品為中心”(2015BWY008)

朱伊革,湖北武穴人,博士,上海師范大學外國語學院教授,主要從事翻譯理論與實踐研究。

G125

A

1004-8634(2017)04-0086-(08)

10.13852/J.CNKI.JSHNU.2017.04.011