基于系統動力學的城市公交票價模型研究

張智勇 劉云霞(交通運輸部城市公共交通智能化交通運輸行業重點實驗室,北京 100022)

基于系統動力學的城市公交票價模型研究

張智勇 劉云霞

(交通運輸部城市公共交通智能化交通運輸行業重點實驗室,北京 100022)

公交票價的制定是推進“公交優先”的重要環節,也是平衡出行者、公交企業、政府三方利益的重要經濟杠桿。但由于公交運營成本急劇上升,而公交票價卻常年不做調整,導致公交企業運營虧損嚴重,政府財政補貼壓力不斷增加,同時出行者享受的公交服務也大打折扣,因此,研究公交票價的制定策略已變得十分必要和迫切。本文從公交票價的影響主體(相關利益群體)入手,研究確定了公交票價的影響指標;應用系統動力學的方法,構建了城市常規公交票價模型;并以某市公交票價的調整方案為例,對本文所建立的票價模型進行了驗證。

交通運輸經濟;城市交通;系統動力學;票價模型

1引言

長期以來,我國高度重視城市公共交通的發展,相繼出臺了一系列優先發展公共交通的政策,各地也積極響應落實“公交優先戰略”,公共交通的出行分擔率得到了一定提高。然而近年來,公交運營成本隨市場急劇攀升的同時,公交票價卻常年不調整,導致公交企業虧損日益嚴重,政府財政補貼的額度不斷增加,公交服務質量也受到了一定影響。因此,作為平衡出行者、公交企業、政府三方利益的重要經濟杠桿,公交票價的合理制定成為解決公交發展問題的關鍵手段。

國外關于公交票價定價的理論主要從經濟學角度出發,基礎理論包括邊際成本定價理論、拉姆齊定價準則和次優定價理論,如Nash根據次優分析的一般理論,導出最優公交服務水平和操作成本,揭示了公交收費與公交服務水平之間的規律[1];Karlaftis和 McCarthy分析了城市公共交通系統的費用結構,對于研究城市公共交通的定價問題具有重要的參考價值[2]。

國內的研究則更多地從定量的角度出發,主要應用價格彈性分析法,成本加成定價法,經營博弈法,TABUCHI定價和擁擠道路定價等方法。王殿海和仝允桓等學者利用價格彈性分析法,研究了公交票價與公交需求量之間的關系[3-4];周晶、孫廣林等運用博弈理論,從公交運營者的角度出發,以收益為效用函數,構建了公交票價博弈模型[5-6];王健、陳來榮在擁擠定價理論的基礎上分別以公共交通和私人交通系統最優、路網綜合效能最優以及路徑平衡問題建立了基于雙層規劃的擁擠定價模型[7-8]。

現有對公交票價制定策略的研究,或是基于政府的補貼計量,或是側重公交企業的收益,或是建立于對群眾出行選擇的影響。因此,本文提出利用系統動力學的方法,從系統的層面出發,統籌考慮出行者、公交企業和政府三方利益群體,對城市公交票價的定價模型進行研究。

2公交票價影響因素分析

2.1影響主體分析

公交票價的制定是推進“公交優先”的重要環節,關系到政府、公交企業、出行者三方的利益權衡。

作為保障公交服務的責任主體,政府需為公共交通的發展提供政策及財力支持。在公交票價的制定上應充分體現公益性原則[9-10],保障居民的基本出行需求,追求公共交通發展的社會效益最大化;同時,建立合理的公交地鐵比價關系,促進公共交通資源的優化配置;在保障公共交通支持力度的前提下,平衡各項公共服務支出,并保證政府財政的可持續。

公交企業承擔公交服務的社會責任,要求公交企業不能以利潤最大化為經營目的,并做好提供優質公交服務的保障性工作。然而,低票價政策導致公交企業收入與成本嚴重倒掛,直接影響著企業的正常運營和持續發展。公交企業面臨的這一生存難題亟待解決。

出行者是享受公交服務最直接的利益群體。對于廣大群眾而言,社會福利的最大化增強了社會生活的幸福感,人們要求擁有便捷的公交服務,同時也希望享受到更多的優惠政策。而隨著社會保障覆蓋面的擴大、保障水平的提升,人們對公交服務水平的需求也在不斷提升,這就要求公交企業持續推進運營服務建設,從而為出行者提供更加優質化的公交服務。

2.2影響指標分析

綜上所述,公交票價的制定應參考包括城市政府責任,政府財政能力,公交企業經營現狀,居民收入以及居民經濟承受能力等因素,可采用下列四項指標進行評價:政府承擔成本票價比例、公交財政補貼占一般預算支出比例、公交通勤支出占可支配收入比例、公交地鐵比價關系。

(1)政府承擔成本票價比例。為實現公交運營的收支平衡,各城市政府對公交企業進行財政補貼。該項指標用于評價政府與居民分別負擔公交運營成本的比例,間接評價票價水平的公益性。

不同城市政府承擔成本票價比例存在一定差異。導致這一差異的主要原因有兩點:首先,不同城市規模的城市公交運營成本具有顯著差別。由于不同規模的城市在公交車輛投入和公交車運營里程安排上情況存在明顯差距,從而導致公交企業在職工配備、公交車輛日常消耗及維護等方面的投入差距拉大;其次,不同地區由于經濟發展水平、政府財政支出水平、收入能力的不同,對于公交財政補貼承受能力不同。一般選用財政自給率和國民經濟財政負擔率兩個指標來衡量一個地區的政府財政承受能力[11-12]。

運營成本的不同,對政府財政的壓力不同,不同城市政府財政的承受能力亦不同。因此,各地政府應合理評估政府財政承受能力,確定政府承擔公交成本票價比例。

(2)公交財政補貼占一般預算支出比例。公交財政補貼是政府對公交企業支出與收入的差額進行的全額補貼[13-14]。該項指標用于平衡政府對公交基本服務支出和其他公共支出。

各城市公交財政補貼與當地的經濟發展水平有著密切聯系[15]。經濟相對發達的城市,政府財政富足,補貼資金比較充裕,可以為城市公交提供更大的資金支持與優惠政策。而經濟水平欠發達的城市,受到的資金約束較大,政府在公交財政補貼上壓力也更大。

因此,各城市政府應綜合考慮當地的經濟發展情況,因地制宜地制定城市公交的補貼措施和補貼力度,盡可能地保障公共交通服務的支持力度,同時保證其他公共服務的支出。

(3)公交通勤支出占可支配收入比例。居民的公交通勤支出也就是對于通勤人群一年內在公交出行的費用支出。該項指標用于衡量居民對公交支出的可承受能力。

隨著經濟的增長,各城市居民的可支配收入及消費性支出呈每年遞增的趨勢持續增長,而各城市的公交票價卻常年不變。目前,我國城市居民實際的公交通勤支出占比遠小于國際經驗的5%~10%。因此,居民對公交出行的費用承擔存在一定的增長空間。由圖1所示,五年間通勤支出占比的變化處于穩定的態勢,可參考五年間變化范圍作為居民可接受能力的調整區間,進一步確定城市居民公交通勤支出占比的可承受范圍。

(4)公交地鐵比價關系。公交地鐵比價關系是指常規公交與軌道交通出行費用的比值關系。該項指標的目的在于利用合理的比價關系引導乘客出行模式,優化配置整個公共交通系統的資源。

圖 1 調研城市居民通勤支出占比變化情況

就常規公交和軌道交通而言,前者覆蓋面廣、線路通達性強,后者運行速度快、準點率高。根據其他城市經驗,通常認為合理的比價區間為1:1~1:3,若二者的比價過低,則會造成中短途乘客選擇乘地鐵出行,形成對常規公交的分流,除導致地鐵客流過度擁擠外,也不利于實現公共交通資源優化配置。

因此,這兩種公共交通服務價格應保持合理比例,引導短途出行的乘客選擇常規公交,中長途出行的乘客選擇軌道交通,從而實現優勢互補,提高整個公共交通系統的運行效率。

最終,通過對各項指標的具體分析,得出公交票價影響指標體系,如圖2所示。

3公交票價模型構建

圖 2 公交票價影響指標體系

系統動力學,是從系統的微觀結構出發建立系統的結構模型,用回路描述系統結構框架,用因果關系圖和流圖描述系統要素之間的邏輯關系,用方程描述系統要素之間的數量關系,用專門的仿真軟件進行模擬分析[16]。

公交票價模型采用系統動力學的方法進行構建。應用系統動力學研究公交票價的意義在于:首先,它提供了結構化的思考方法,平行考慮各項因素,選擇全面視角,實現不同層次的詳細分析;其次,它造就了一種有效的交流工具,將復雜的問題圖示化,保證各個群體能夠深刻地真正共享這一平臺;最后,系統動力學通過對復雜系統進行仿真,為我們提供了一種“政策實驗室”,可以在最終做出決定之前用它來試驗當前的行動決策或政策的結果。

3.1票價模型因果關系圖

因果關系圖是一種定性描述系統中變量之間因果關系的圖示模型,即用圖的形式描述系統變量之間相互影響和相互作用的關系,這種因果關系是系統動力學模型的基礎[16]。

通過對城市公交票價影響因素分析,結合影響指標體系的研究,可做出城市公交票價因果關系(圖3)。

如圖3所示,主要因果關系回路如下:

(1)公交車數量→公交運營成本→公交財政補貼→企業收入→公交車數量;

(2)公交車數量→公交供給→客運量→公交票款收入→企業收入→公交車數量;

(3)公交車數量→公交服務水平→公交需求→客運量→公交票款收入→企業收入→公交車數量;

(4)公交車數量→公交服務水平→公交人次票價→公交票款收入→企業收入→公交車數量;

(5)公交服務水平→公交人次票價→公交地鐵比價關系→公交服務水平;

(6)企業收入→公交車數量→廣告及其他收益→企業收入。

3.2票價模型流圖

因果關系圖表達了系統要素之間的相關性和反饋過程,而流圖是在因果關系圖基礎上對系統更細致和深入地描述,可以清楚地反映系統要素之間的邏輯關系,還能進一步明確系統中各種變量的性質,進而刻畫系統的反饋與控制過程[16]。

公交票價模型中共有3個狀態變量,3個速率變量,23個輔助變量,9個常量,共由25個方程構成。公交票價模型的流圖如圖4所示。

3.3票價模型中的方程

系統動力學方程是在流圖的基礎上對系統要素之間的關系定量描述的一組數學關系式。構建系統動力學方程需要三種基本方程:狀態方程、速率方程和輔助方程。

(1)公交車數量=公交車數量初始值+時間×公交車增長率;

圖 3 公交票價模型因果關系圖

(2)人口數=人口初始值+時間×人口增長率;

(3)GDP=GDP初始值+時間×GDP增長率;

圖 4 公交票價模型流圖

(4)公交車增長率=單位時間內公交車數量的增長量;

(5)人口增長率=單位時間內人口的增長量;

(6)GDP增長率=單位時間內GDP的增長量;

(7)公交財政補貼占一般預算支出比例=公交財政補貼/地方一般預算支出;

(8)公交財政補貼=公交運營成本-企業收入;

(9)企業收入=公交票款收入+廣告及其他收益;

(10)公交票款收入=客運量×公交人次票價×系數;

(11)政府承擔成本票價比例=1-公交票款收入/公交運營成本;

(12)政府承擔成本票價意愿比例=政府意愿比例×政府財政承受能力系數;

(13)政府財政承受能力系數=1±(國民經濟財政負擔率-0.0495)×(政府財政自給率-0.8575)×100;

(14)國民經濟財政負擔率=地方一般預算收入/GDP;

(15)政府財政自給率=地方一般預算收入/地方一般預算支出;

(16)廣告及其他收益=公交車數量×系數+系數;

(17)客運量=min{公交供給量,公交需求量};

(18)公交供給量=公交車數量×單車日均客運量×365×0.0001;

(19)公交需求量=(系數×GDP+系數×人口數+系數)×公交服務水平;

(20)公交通勤支出占可支配收入比例=公交通勤支出/人均可支配收入×公交服務水平;

(21)人均可支配收入=系數×GDP+系數×城鎮化率+系數;

(22)公交通勤支出=公交人次票價×通勤次數;

(23)公交人次票價=票價方案×公交服務水平;

(24)公交地鐵比價關系=公交人次票價/地鐵人次票價;

(25)公交服務水平=權重×便捷性評價+權重×準點性評價+權重×設施水平評價+權重×舒適性票價+權重×經濟性評價。

4公交票價模型驗證

隨著經濟的不斷發展,公交票價常年不調導致的政府財政壓力日益加重,公交票價的調整成為必然趨勢。目前,我國已有許多城市開始調整公交票價。本文以某市常規公交的票價方案為例,設計該市常規公交的票價調整方案,并對各方案進行分析評估,同時實現對上文所提出的公交票價模型的驗證。

4.1模型設置

公交票價方案的模擬區間為2005年~2025年,時間間隔DT=1。系統的模擬分為兩個階段:第一階段為2005年~2014年,這一階段的模擬主要是進行模型調試和系統系數的確定;第二階段為2015年~2025年,這一階段模擬的目的是預測和方案分析。

選擇人口數、客運量、人均可支配收入3個變量,將模型仿真結果與實際情況進行比較,用于驗證模型的有效性。驗證結果見表1,說明模型預測結果良好。

4.2方案設計

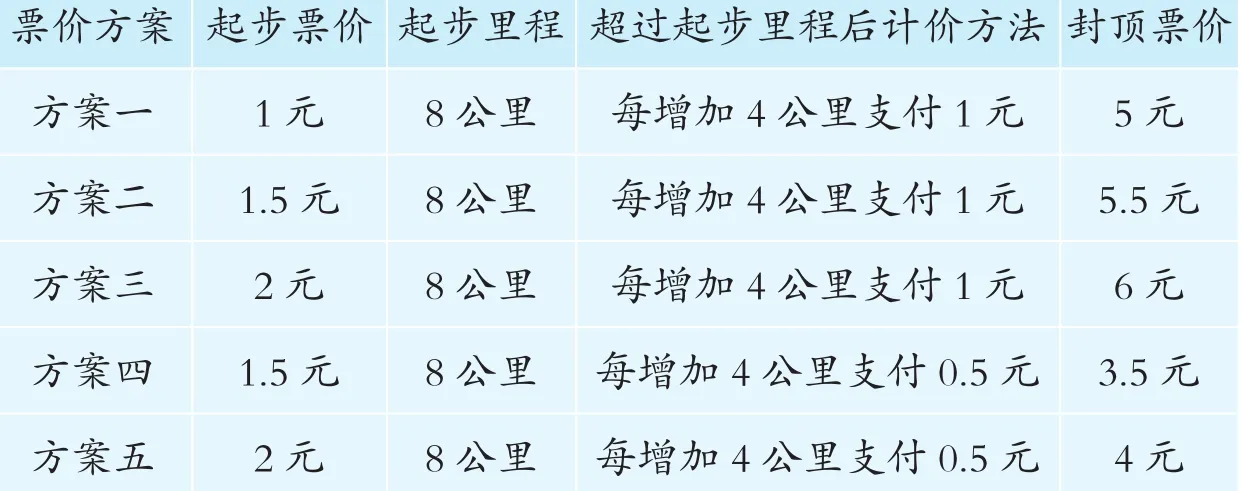

為推進城鄉一體化發展,統一全市常規公交票價政策,城市公交以公里為單位實行計程票制,并繼續保持刷卡優惠政策及老年人、學生、殘疾人等人群優惠政策。具體提出的5個方案見表2。

表 2 公交票價方案設計

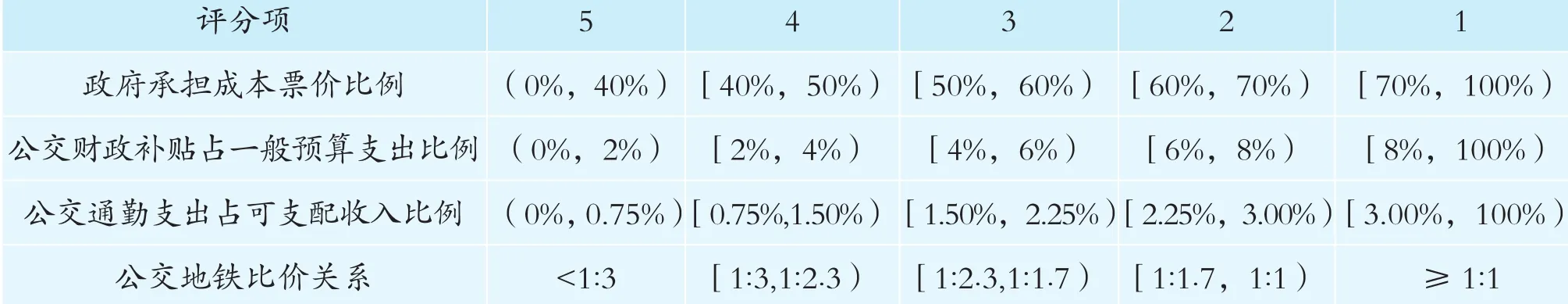

通過對調研城市公交票價各項影響指標的分析,采用綜合評分法來評定各個方案的優劣,制定的評分標準見表3。

4.3方案比選

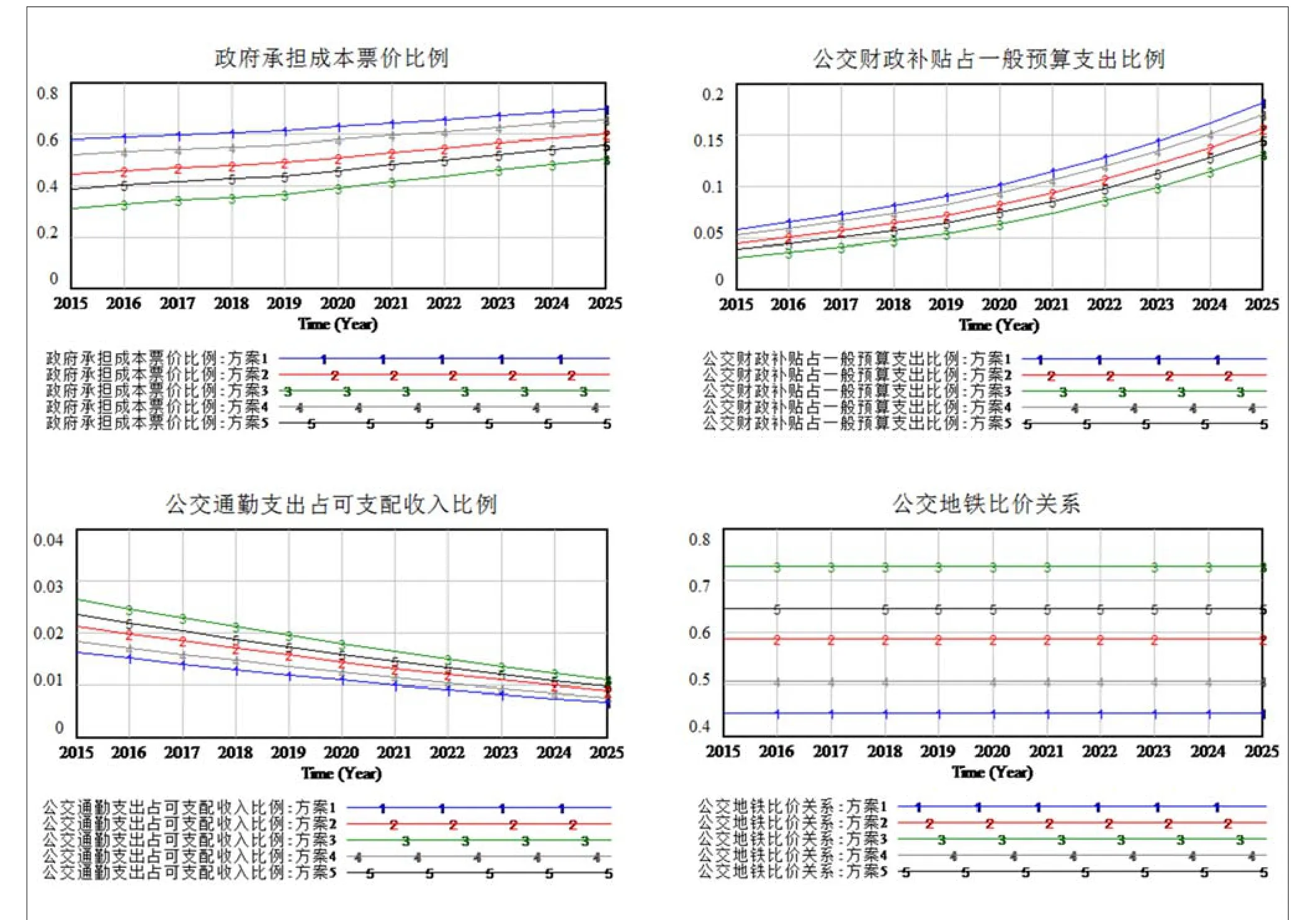

公交票價方案仿真結果如圖5所示。

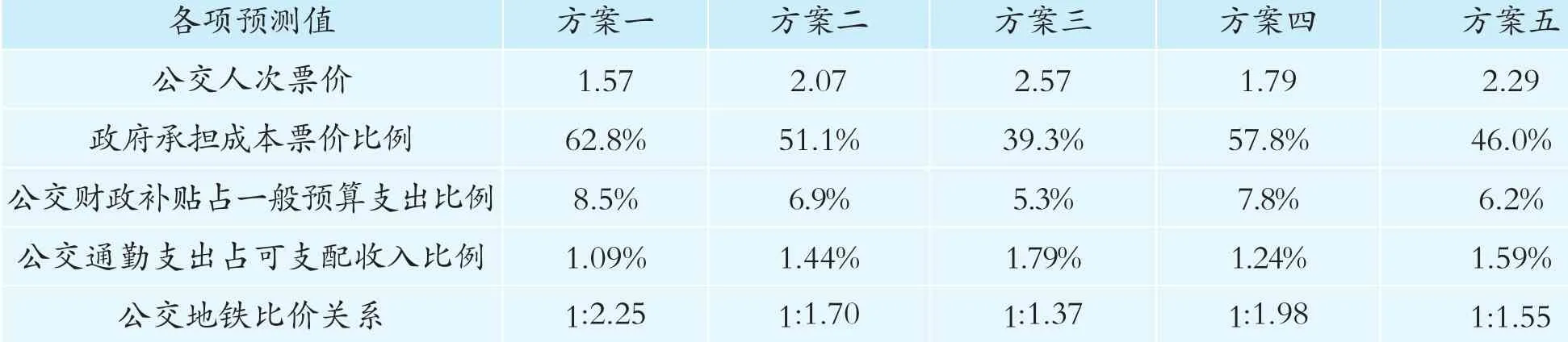

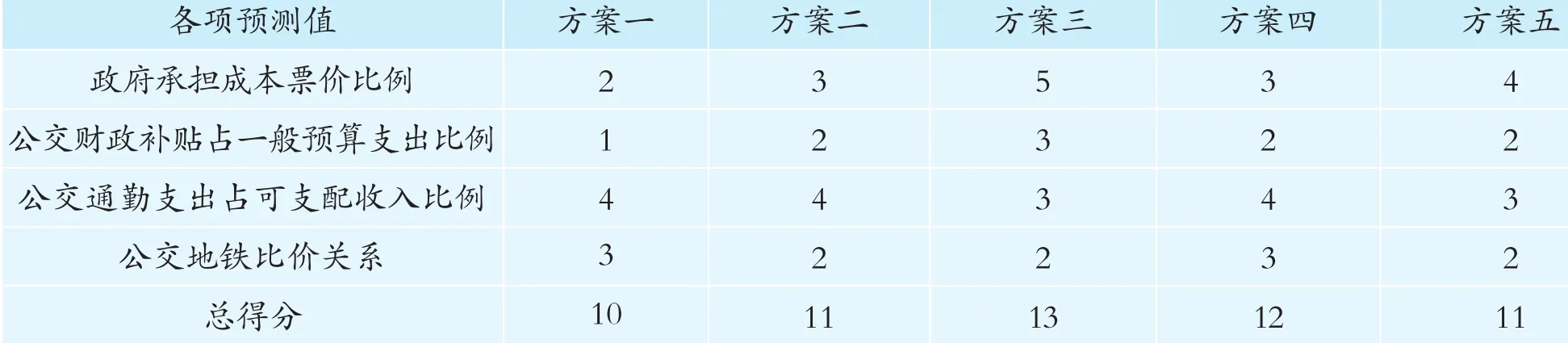

本文選取2020年的結果作為公交票價方案的評分基礎。通過模擬仿真得到的2020年數據結果見表4。

表 3 各影響指標評分標準

圖 5 公交票價方案仿真結果

表 4 公交票價方案2020年預測結果

表 5 公交票價方案評價表

在5個公交票價方案中,票價方案三的評分值高于其他4個方案(表5),票價方案三即為該市公交票價調整方案中的最優方案。

5 結語

本文首先通過對公交票價的影響主體分析,建立了城市常規公交票價的影響指標體系;并在此基礎上,分析各影響因素及其之間的因果關系,應用系統動力學原理,最終構建了城市常規公交票價模型。

依據本文所建立的公交票價模型,可以對某一城市的不同公交票價方案進行模擬仿真。通過模型得出的各項影響指標預測值,分析評估各個票價方案的優劣,從而確定公交票價最優方案。

[ 1 ] Nash C.A. Management Objectives, Fares and Service Level in Bus Transport[J]. Journal of Transport Economy and Policy,1978,12:70-85.

[ 2 ] Karlaftis, M.G., McCarthy, P. Cost Structure of Public Transit Systems: a Panel Data Analysis. Transportation Research Part E. 2002, 38:1-18.

[ 3 ] 王殿海,吳娟,栗紅強. 典型線路公共汽車票價確定方法研究[J]. 公路交通科技,2000,06: 80-82.

[ 4 ] 仝允桓. 城市快速交通線項目的最優票價與政府補償[J]. 系統工程理論與實踐,2001,04: 88-91.

[ 5 ] 周晶,徐晏. 公共交通網絡系統的廣義Nash經營博弈模型[J]. 系統工程學報,2001,16: 261- 267.

[ 6 ] 孫廣林,王健,姜成福. 城市公交價格聯動策略的演化博弈[J]. 交通運輸系統工程與信息, 2013,13:164-170.

[ 7 ] 王健,胡運權,徐亞國. 擁擠定價理論發展及對我國城市交通管理的啟示[J]. 交通運輸系統工程與信息,2003,03:52-57.

[ 8 ] 陳來榮,張嵐. 基于雙層規劃的擁擠定價模型及算法[J]. 北京工業大學學報,2006,06: 526-529.

[ 9 ] 建設部. 建設部關于優先發展城市公共交通的意見[Z]. 建城[2004]38號,2004.

[ 10 ] 中央四部委. 關于優先發展城市公共交通若干經濟政策的意見[Z]. 建城[2006]288號, 2006.

[ 11 ] 吳湘玲,鄧曉嬰. 我國地方政府財政能力的地區非均衡性分析[J]. 統計與決策,2006,16: 83-85.

[ 12 ] 郭翠. 中國省級政府財政自給能力影響因素實證研究[D].山東大學,2012.

[ 13 ] 姚蓮芳. 城市公共交通企業財政補貼機制探討[J]. 交通財會,2011,04:14-20.

[ 14 ] 盧宇,柳學信,范合君. 北京市公交企業補貼機制研究[J]. 武漢理工大學學報(社會科學版),2014,05:816-823.

[ 15 ] 劉明偉. 城市公交財政補貼對策研究[D].長安大學,2011.

[ 16 ] 李旭. 社會系統動力學[M].復旦大學出版社,2009.

Study on urban bus transit pricing model based on system dynamics

Zhang Zhiyong Liu Yunxia

(Key Laboratory of Advanced Public Transportation Science, Ministry of Transport, PRC, Beijing 100022)

Bus fare is an important link of “public transport priority”, and an economic lever of balance among the travelers, bus companies and the government. However, with the bus operating costs rising sharply, the bus fare has always kept unchanged, which led to a serious loss of bus companies. Consequently, the government was obliged to be under increasing pressure, and the travelers had to get poor bus service. Therefore, the research on the generate strategy of bus fare has become extremely necessary and urgent. This paper firstly studied the affecting indicators of bus fare based on the analysis of the impact subject. Secondly, applying the method of system dynamics, built the urban traffic pricing model. Finally, through a case study in a city, the pricing model was demonstrated the method and program.

transportation economy; urban traffic; system dynamics; pricing model

F505

A