荊芥連翹湯對116例潰瘍性結(jié)腸炎患者血清因子的影響

龔誠

摘要:目的探討荊芥連翹湯對潰瘍性結(jié)腸炎患者血清因子的影響效果,以期尋找有效治療。方法

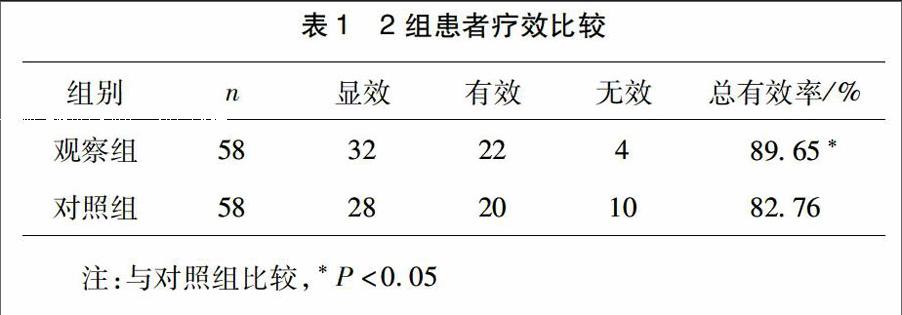

選擇本科收治的116例潰瘍性結(jié)腸炎患者,將所有患者分為2組,即觀察組予以荊芥連翹湯治療措施,對照組予以柳氮磺胺吡啶治療措施,每組各58例。對于2組患者的有效率進行比較,以及采用雙抗體夾心ELISA法測定血清中TNF-α、IL-6、IL-8的水平,并進行比較。結(jié)果與對照組有效率82.76%比較,觀察組的有效率89.65%,升高明顯,差異具統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。治療前,2組患者的血清各因子水平比較無差異性(P>0.05);治療后,與對照組比較,觀察組TNF-α(26.13±7.82)ng/L,IL-6(32.67±8.32),IL-8(48.05+7.33)分,均降低明顯,差異具統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論荊芥連翹湯可有效提高潰瘍性結(jié)腸炎患者療效,改善血清因子水平。

關(guān)鍵詞:潰瘍性結(jié)腸炎;荊芥連翹湯;療效;TNF-α;IL-6;IL-8

中圖分類號:R574.62 文獻標志碼:B 文章編號:1007-2349(2017)03-0039-03

潰瘍性結(jié)腸炎是常見消化系統(tǒng)疾患之一,臨床以腹瀉腹痛、里急后重以及黏液膿血便為主要癥狀,大多學(xué)者認為其發(fā)病與免疫調(diào)控功能異常有關(guān),但亦有研究提出,細胞因子在該病發(fā)病、發(fā)展及其預(yù)后中發(fā)揮較大作用,尤以促炎癥細胞因子和抗炎性因子之間的平衡失調(diào)為甚,目前本病尚無有效治療措施,西醫(yī)學(xué)多采用乙酰水楊酸制劑、糖皮質(zhì)激素等藥物干預(yù)為主,但毒副作用較大,且復(fù)發(fā)率較高,因此,從中醫(yī)藥中探索其有效防治措施,已是現(xiàn)今本病治療所關(guān)注的熱點之一。

1資料與方法

1.1研究對象

1.1.1診斷標準 西醫(yī)診斷標準符合《潰瘍性結(jié)腸炎中西醫(yī)結(jié)合診治方案》(中國中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會消化系統(tǒng)疾病專業(yè)委員會,2003年制定)中的診斷標準。

1.1.2納入標準 ①年齡:18-75歲;②符合診斷標準,均行電子腸鏡檢查且均經(jīng)病理組織學(xué)確診者。

1.1.3排除標準 ①有其他惡性疾患者;②有其他原因?qū)е碌膰乐氐哪撗恪⒒顒有晕浮⑹改c潰瘍患者;③有水楊酸藥物過敏或過敏體質(zhì)者;④有消化道切除手術(shù)患者;⑤需加用類固醇激素治療者;⑥妊娠及哺乳期婦女。

自2014年4月-2016年4月經(jīng)本院倫理委員會批準,根據(jù)上述標準將本科收治的46例原發(fā)性肝癌介入術(shù)后患者在簽署知情同意書的基礎(chǔ)上,作為研究對象納入研究。

1.2病例分組 根據(jù)臨床前瞻性研究原則,根據(jù)擲幣隨機法將所有患者分為2組,即觀察組予以荊芥連翹湯治療措施,對照組予以柳氮磺胺吡啶治療措施,每組各58例。

1.3一般資料 所有患者中男60例,女56例;年齡22-74歲,平均(33.9±2.1)歲;肝功能分級:A級者32例,B級者14例;癌癥分期:I期者2例,Ⅱ期者14例,Ⅲ期者30例。在性別、年齡、肝功能分級以及癌癥分期上2組患者進行統(tǒng)計學(xué)比較,未見明顯差異,可比性較好。

1.4治療方法 基礎(chǔ)治療:所有患者每晚睡前均予以灌腸,根據(jù)不同組別,灌腸藥物有所區(qū)別,但藥液均需要保持38~C左右為宜,患者取左側(cè)臥位,待藥液灌入后再更換體位膝胸位15min,而后囑患者平臥,保留藥液4h以上。

1.4.1對照組予 以柳氮磺胺吡啶(生產(chǎn)廠家:上海信誼天平(原嘉華)藥業(yè)有限公司;批號:國藥準字H31020557)口服,1.0 g/次,4次/d,同時,每晚保留灌腸藥物為生理鹽水100mL+地塞米松5mg。

1.4.2觀察組 予以荊芥連翹湯(主要藥物組成:荊芥、連翹、防風(fēng)、赤芍、柴胡、枳殼、白芷、當歸、白芍等),由本院制劑室制成免煎顆粒,3次/d。同時,每晚保留灌腸藥物為本方煎汁濃縮至100 mL。

2組均以2周為1個療程,4個療程后進行相關(guān)指標觀測。

1.5觀察指標 治療前后2組患者均行電子結(jié)腸鏡檢測以及空腹抽取靜脈血以備檢。

血清因子檢測:采用雙抗體夾心ELISA法測定血清中腫瘤壞死因子α(TNF-α)、白介素-6(IL-6)、白介素-8(IL-8),所有試劑盒均由軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院邦定生物醫(yī)學(xué)公司提供,操作步驟嚴格按說明書進行操作。

1.6療效判定 根據(jù)《潰瘍性結(jié)腸炎中西醫(yī)結(jié)合診治方案》(中國中西醫(yī)結(jié)合學(xué)會消化系統(tǒng)疾病專業(yè)委員會,2003年制定)中的療效判定標準,顯效者為臨床癥狀均消失,大便次數(shù)每天低于2次,糞常規(guī)無紅、白細胞,結(jié)腸鏡復(fù)查示大致正常;有效者為大便次數(shù)每天2-4次,糞常規(guī)中存在紅、白細胞,但低于10個/高倍鏡,電子結(jié)腸鏡結(jié)果顯示,黏膜輕度炎癥及部分假息肉形成;無效者為所有癥狀及體征無明顯改善,甚至加重。

1.7統(tǒng)計學(xué)方法 將本研究中的所有數(shù)據(jù)均采用SPSS17.0統(tǒng)計學(xué)軟件進行整理與分析,其中血清因子分析采用軼和檢驗進行分析,以P<0.05表示差異有統(tǒng)計意義。

2結(jié)果

2.12組患者療效比較 見表1。

2.2 2組患者血清因子治療前后比較 治療前,2組患者的血清各因子水平比較無差異性(P>0.05);治療后,與對照組比較,觀察組TNF-α(26.13±7.82)ng/L,IL-6(32.67±8.32)U/L,IL-8(48.05±7.33)分,均降低明顯,差異具統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)果見表2.

3討論

潰瘍性結(jié)腸炎發(fā)病主要以不能下調(diào)免疫激活所致的促炎細胞因子增高為表現(xiàn),有研究顯示,對于該病患者的結(jié)腸組織進行活檢和檢測血清中相關(guān)促炎細胞因子發(fā)現(xiàn),TNF-α、IL-6、IL-8的水平增高不僅與疾病的嚴重程度相關(guān),而且與疾病的累及范圍及復(fù)發(fā)密切相關(guān),這可能由于TNF-α不僅可刺激巨噬細胞、纖維母細胞等多種細胞以分泌花生四烯酸代謝物、細胞因子和蛋白酶,該因子可具有誘導(dǎo)細胞壞死、間質(zhì)中蛋白質(zhì)破壞和水腫的發(fā)生的作用,進而導(dǎo)致胃腸細胞的組織損害,同時,其具有的誘導(dǎo)結(jié)腸上皮細胞凋亡的作用亦與潰瘍性結(jié)腸炎的發(fā)生關(guān)系密切,有研究證實,該指標的升高與疾病活動期的實驗室指標符合,故而,臨床多將其水平高低作為疾病嚴重程度的指征;IL-6在腸道慢性炎性反應(yīng)中發(fā)揮重要作用,其機制主要由于該因子可通過STAT-3途徑激活NK-KB的黏附顆粒有關(guān),該因子作為明顯的促炎作用,可誘導(dǎo)肝組織發(fā)生急性反應(yīng)蛋白;IL-8屬于中性粒細胞趨化和活化因子,該因子以趨化并激活中性粒細胞,促進中性粒細胞的溶酶體酶活性和吞噬作用為主,因此,目前臨床將其作為判定疾病嚴重程度以及療效的重要指標。

本研究將上述指標作為疾病預(yù)后的重要指征進行檢測,以期發(fā)現(xiàn)荊芥連翹湯對于潰瘍性結(jié)腸炎的干預(yù)作用,中醫(yī)學(xué)認為本病多責(zé)之于飲食不節(jié)、情志內(nèi)傷等因素損傷脾胃而致,故而屬本虛標實之證,荊芥連翹湯由《萬病回春》中的溫清飲加減而成,以往研究證實,本方有良好的抗炎癥細胞浸潤作用,有改善組織血液循環(huán),修復(fù)皮膚潰瘍之效,本研究將其運用于潰瘍性結(jié)腸炎治療之中,結(jié)果發(fā)現(xiàn),治療后,與對照組比較,觀察組有效率升高明顯,而TNF-α(26.13±7.82)ng/L,IL-6(32.67±8.32)U/L,IL-8(48.05±7.33)分,均降低明顯,差異具統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。可見,荊芥連翹湯可有效提高潰瘍性結(jié)腸炎患者療效,改善血清因子水平。

(收稿日期:2016-12-16)