基于無線通信的變電站設備溫度監測系統設計及關鍵技術

于保柱++賈丹平++趙立民

摘 要:為提高溫度監測系統的工作效率,文中設計了基于無線通信技術的變電站設備溫度監測系統。該變電站監測系統結合無線通信技術,采取高性能、低功耗的MSP430F149作為主微處理器芯片,并利用溫度傳感器MAX6675完成K型熱電偶冷端自動補償以及射頻發射器nRF905芯片來完成無線通信,同時采取LabVIEW軟件完成上位機設計,從而構建了一種由多個傳感器節點、中心節點和上位機構成的變電站設備溫度監測系統。通過傳感器技術、微處理器技術和無線通信技術的融合,實現溫度數據的采集、傳輸和處理,保障變電站設備的安全運行。

關鍵詞:無線通信;變電站設備;溫度監測;抗干擾

中圖分類號:TP79 文獻標識碼:A 文章編號:2095-1302(2017)07-00-04

0 引 言

無線傳感器網絡技術屬于無線通信技術的重要內容,同時也是無線通信技術不斷發展的主要趨勢。在實際運行過程中,無線傳感器網絡技術可以對數據信息進行獲取、傳輸及處理,其完善的控制系統提升了自動化技術水平,真正實現了系統控制的一體化智能管理[1]。

變電站設備在使用過程中存在的觸頭老化,物理振動等原因,可能會造成接觸處溫度升高,引起接點處氧化,導致電阻增大,溫度進一步上升,致使變電站設備故障,影響變電站設備的正常運行。因此,基于無線通信的變電站設備溫度監測系統通過對變電站設備的溫度進行實時監控,了解變電站設備的實際使用情況和使用壽命,并對變電站設備進行智能控制,進而防止變電站設備發生故障,為變電站設備的正常運行提供重要保障[2]。

1 基于無線通信的變電站設備溫度監測系統總體設計

1.1 系統功能

1.1.1 溫度監測上位機軟件系統的目的

主要利用計算機技術對變電站中的高壓母排進行實時監控,出現變電站設備故障時,其開關接頭處會產生熱量,系統會在溫度變化異常前發生警報,并將發熱信息通過溫度監測系統傳送給用戶,以有效保證變電站設備的安全運行。

1.1.2 溫度監測主要功能

在溫度監測方面,計算機可以對被監測點進行實時監控,掌握被監控點的溫度變化,并直接顯示出被監測點的準確地址、信號接收狀態、告警溫度設置、溫度報警顯示、歷史數據查詢、報表生成,及在一段時間內的溫度曲線顯示。

1.1.3 實現方法

每一個變電站配電柜中都要設置幾個監測點,通過無線通信技術傳送到中轉機,再由中轉機傳輸到接收設備中,連接電腦,通過上位機軟件進行傳輸數據的還原,實現后臺計算機的實時監測。其中,下位機的主要作用是對變電站設備溫度信息進行獲取和傳輸,并根據預設事件進行溫度數據的傳輸,進而實現變電站設備的溫度實時監測[3]。

1.1.4 數據采集層功能

采集溫度數據,定時發送。

1.2 系統設計框架

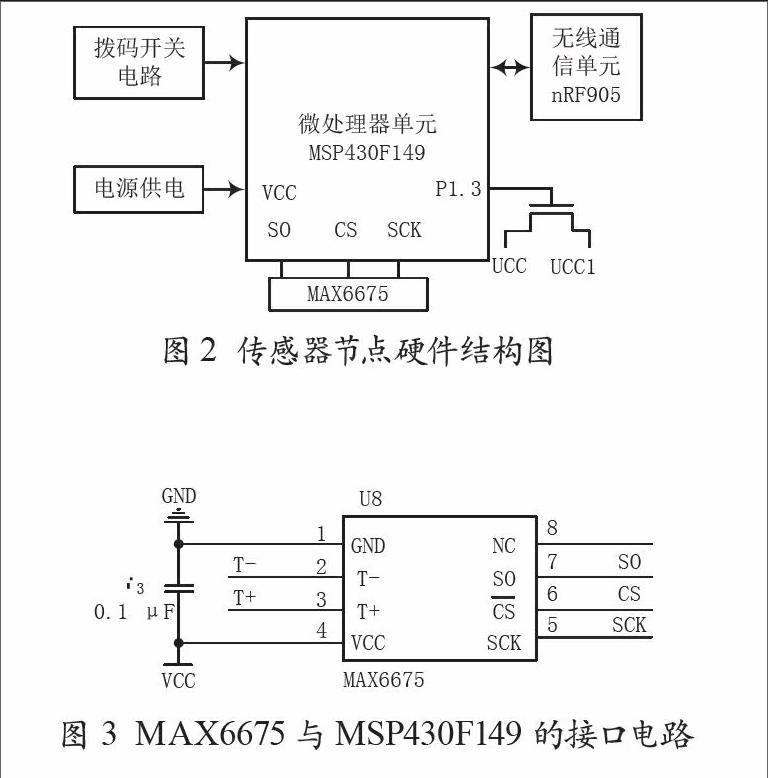

根據變電站設備溫度監測系統的使用需求,本文將無線通信監測系統分為數據采集層、管理分析層及系統通信層,其整體框架如圖1所示。

數據采集層是由分布在高壓開關柜、母線接頭、電纜接頭等設備上的溫度傳感器節點構建,貫穿于整個變電站環境中,對變電站各設備的溫度信息進行采集,實現對變電站設備溫度的實時監控。系統通信層主要負責中心節點和上位機的實時通信。主控室監測計算機利用RS-485總線和多個中心節點進行通信,并采用主從應答的方式完成基本通信功能。管理分析層主要完成數據的分析處理工作。主控室監測計算機在管理分析層上對采集的數據進行分析處理,實現數據儲存、圖表顯示、打印及智能控制,并具有超限報警功能[4]。

1.3 系統硬件設計

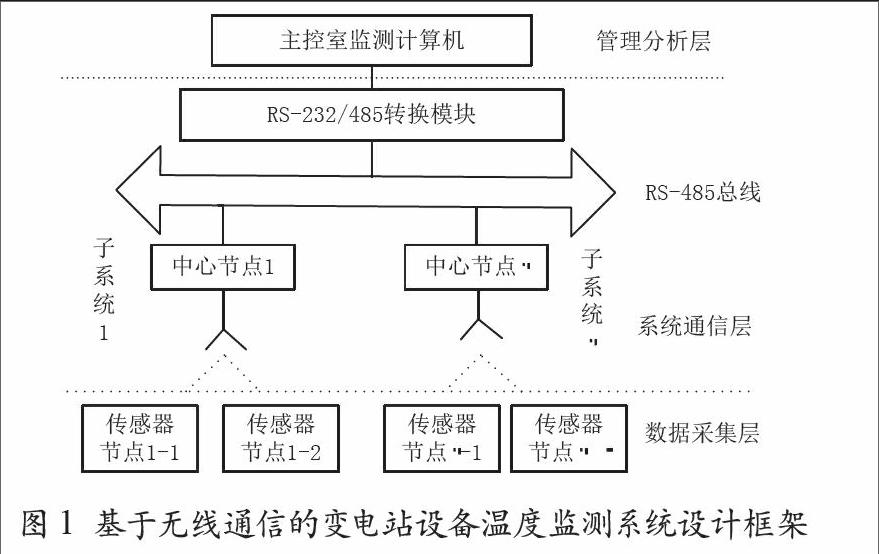

1.3.1 傳感器節點硬件設計

傳感器節點部署在變電站內各溫度監測點上,環境比較惡劣,電磁干擾嚴重,因此,傳感器節點要盡可能考慮低功耗設計和抗干擾設計。此節點應該在體積上足夠小,以保證對監測對象本身特性造成的影響可忽略不計。傳感器節點的硬件構成框架由微處理器單元、無線通信單元、數據采集單元和電源單元構成[5],如圖2所示。溫度傳感器應根據對監測對象的監測需求選取,測溫范圍為0~500℃,測溫精度±0.5℃能滿足變電站各種設備對測溫范圍和精度的要求。

圖2 傳感器節點硬件結構圖

(1)微處理器單元。微處理器單元的主芯片采用 MSP430F149芯片,其電路部分包括與溫度數據采集單元的接口、與無線通信單元的接口和與撥碼開關的接口等。該芯片具有功耗低、空間占有小、處理能力強、性能穩定及安全高效的開發環境等特點,并且其運行溫度范圍能夠適應變電站的工作環境,適合于開發低功耗、小型化的遠程智能監控終端設備[6]。

(2)數據采集單元。本設計主要采用了包含K 型熱電偶的MAX6675溫度傳感器來讀取溫度數據。MAX6675的測溫范圍為0~1 024 ℃,工作溫度范圍為-20~85 ℃,自帶冷端補償電路,能將 K 型熱電偶的輸出熱電勢轉換為12位溫度值,分辨率為0.25 ℃。圖 3 所示為MAX6675與MSP430F149的接口電路。

圖 3 MAX6675與MSP430F149的接口電路

(3)無線通信單元。該單元采用單片射頻收發器芯片nRF905,其電路部分主要包括MSP430F149接口電路、晶振電路天線部分電路[7]。

(4)電源單元。電源單元采用TPS60100芯片,通過鋰電池供電,提供3.3 V電壓。

1.3.2 中心節點硬件設計

中心節點硬件設計要通過無線通信單元匯聚傳感器節點采集溫度信號;將采集到的溫度信號進行分析處理,并嵌入到RS 485總線上,等待主控計算機采集;將節點地址、節點參數以及溫度采集節點上報的溫度數據進行存儲,以防丟失。

根據中心節點電路要實現的功能,將中心節點的硬件組成框架按圖4設計,由微處理單元、無線通信單元、串行通信單元、存儲單元等組成。

圖4 中心節點硬件結構圖

(1)串行通信單元。該單元設計了標準的 RS-485 總線接口,一方面將中心節點處理好的溫度數據傳輸給主控計算機;另一方面根據主控計算機的控制命令對模塊進行控制。

(2)存儲單元。為防止中心節點掉電導致數據丟失,設計時加入了存儲單元,主要存儲溫度數據、節點地址和節點的基本配置信息。而這些信息都是中心節點與監測計算機通信的憑證。

(3)電源單元。微處理單元和無線通信單元的供電電壓為3.3 V,串行通信單元和存儲單元的供電電壓為5 V。因此,本模塊使用了2個電源芯片LM2575和LM1117-3.3,分別提供5 V和3.3 V電壓。

1.4 系統軟件設計

射頻發射端與射頻接收端的軟件設計采用編程開發工具IAR for MSP430。上位機軟件采用LabVIEW軟件編寫,該軟件所提供的各種模塊化、圖形化的函數能安全高效地實現所需功能。

上位機接收端流程和發射端流程分別如圖5和圖6所示。系統開始工作時,首先執行初始化程序,包括系統時鐘初始化、中斷初始化、芯片GPIO管腳初始化、串口初始化、SPI口初始化、射頻模塊初始化、定時器初始化。與PC機相連的射頻接收端轉化為發送模式,發出查詢命令,循環訪問4個測溫終端,4個測溫終端此時處于接收等待狀態,只有當測溫終端接收到通信地址與本測溫終端的硬件地址一致,且 CRC校驗正確時,測溫終端才開始測溫,并發送數據包,然后進入掉電模式。若無線收發模塊開啟了自動應答功能,發送方發送數據或命令后,收到接收方的確認信號(ACK信號)后才表示發送成功,否則將再次發送信號。與PC機相連的射頻接收端成功發出命令后,轉為接收模式,接收4個測溫終端的數據包,最后將溫度數據通過RS 232串口上傳給PC機,判斷溫度是否超限,并實時顯示在屏幕上并儲存。

上位機軟件設計運用LabVIEW的函數模塊直接調用各函數模塊搭建所需的功能程序,所用語言俗稱“G 語言”,即圖像語言。該軟件設計包括串口初始化、串口寫命令、串口中斷、數據幀頭判斷子VI、溫度變換和顯示子VI、數據保存。圖 7所示為上位機監控程序。

圖5 上位機接收端程序流程圖

圖6 發送端程序流程圖

2 基于無線通信的變電站設備溫度監測系統設計的關鍵技術

2.1 電源管理

在變電站設備溫度監測系統設計中,如果斷電,系統會立即停止工作,導致系統無法正常使用。因此,對各溫度數據采集節點進行安全高效的電源管理是變電站設備溫度監測系統設計的關鍵技術之一。

(1)電池選擇。電池是各數據采集節點的主要電能提供者,所以要盡量選擇能量高、壽命相對較長的電池。

(2)硬件低功耗設計。除了選擇高效的電池外,還要進行硬件的低功耗設計。選擇具有低電壓、低功耗的處理器芯片,如MSP430F149芯片。該芯片主要適用于無線微型產品,能夠實現硬件設施對低功耗的要求。

(3)軟件低功耗設計。軟件低功耗設計主要通過MSP430F149的活動模式與低耗模式對系統資源進行有效的開發與利用,進而實現軟件系統的低功耗。在進行軟件低功耗設計的過程中,要嚴格控制節點模塊的供電,即只在工作期間供電,其余時間關閉模塊節點,需要時再重新啟動[8]。

圖7 上位機監控程序

2.2 抗干擾技術

傳感器節點與中心節點進行數據采集的過程中經常會受到干擾,根據性質分為內部干擾與外部干擾。內部干擾主要是系統內部包含的電子電路形成的互相干擾;外部干擾則為外界干擾元素進入系統內部而形成的干擾,其中影響最為頻繁的就是電磁干擾。因此,為保證溫度信息數據的準確性和可靠性,要及時排除系統內外部干擾,提高變電站設備溫度監測系統的運行效率和質量。在設計數據節點的過程中,為減小和抑制干擾,把干擾問題納入系統設計規劃中,從系統硬件設計和軟件設計入手,提高變電站設備溫度監測系統的抗干擾能力。

2.3 通信協議

變電站設備溫度監測系統的通信協議主要包括CSMA與TDMA。CSMA通信屬于爭用型介質訪問控制協議,主要依托于ALOHA網絡協議,更傾向于介質利用率的開發。在實際應用中,發送數據之前會對大氣中同頻率載波進行檢測,若存在這種載波,CSMA不會發送數據,只有不存在同頻率載波的情況下才會進行數據傳輸。其發送原理相對比較簡單,技術上有較大優勢,適合在變電站設備溫度監測系統中應用[9]。對于TDMA來說,主要是一種時間分割信道協議,在傳送數據的過程中,在每個時幀內的節點上設置時隙,每個時隙在特定時域中不會發生重疊現象,各節點在各自的時隙中不會使信號混亂。因此,TDMA通信協議更加重視通信質量,系統容量也相對較大,在實際運行中可有效降低電池能耗。

3 基于無線通信的變電站設備溫度監測系統的抗干擾措施

3.1 硬件抗干擾措施

可采取如下硬件抗干擾措施:

(1)提高印刷板工藝。在采用印刷工藝進行硬件抗干擾過程中,通過合理布線,加粗電源線,使電源線和地線方向與數據傳輸方向保持統一,及接地方式等抑制內外界信號干擾。印刷電路板上的各器件滿足干擾小、散熱快等要求,同時印刷電路板的各個線路互相遠離,可防止互相干擾的現象發生。

(2)利用金屬屏蔽。空心密封金屬屏蔽體縱使在電場環境中,屏蔽體內的電場也可以不受外部電場的影響,始終保持電場強度為0。因此,可利用這一抗干擾原理,在變電站設備溫度監測系統各數據節點的外部放置金屬屏蔽體,金屬屏蔽體表面接地,達到抗干擾的目的。

3.2 軟件抗干擾措施

內部干擾的頻譜一般較寬,除要采用硬件抗干擾措施外,還要在軟件方面建立抗干擾系統,保證變電站設備的正常運行。在程序中,為減少中斷源,一般是在對應的中斷服務地址入口處設置軟件陷阱,使其跳轉到程序入口,同時使用看門狗軟件抑制系統內部干擾。將重要的數據存放在系統內部存儲模塊中,避免內部干擾導致信息數據丟失。同時在通信過程中設置了CRC檢驗,以保證通信信息的準確性和可靠性[10]。

4 實驗結果分析

本文進行了兩方面的實驗測試工作。一是系統傳感器測溫精度測試;二是系統功能測試。

4.1 傳感器測溫精度測試

將MAX6675熱電偶溫度傳感器置于可控的恒溫箱內,其中標準溫度采用水銀溫度計,在上位機上讀取傳感器的測量溫度。實驗結果數據見表1所列。由實驗數據可知,誤差在± 0.5℃以內則符合設計目標。標準值和測量值的分布圖如圖8所示。

系統產生遲滯的原因主要是由感溫探頭的導熱能力和物理硬件現場安裝時不可避免產生的誤差引起的。如果探頭的導熱性能良好,其響應溫度變化的速度就會加快,遲滯程度就會減小,同時信號調理電路性能的好壞也會影響測量精度。

4.2 系統功能測試

4.2.1 傳感器設置測試

在傳感器安裝前,按系統配置表在監測主機中設置傳感器ID。然后分別使用電吹風對傳感器逐個吹熱風測試,檢查監測主機顯示的溫度變化。實驗結果見表2所列。

4.2.2 報警輸出功能測試

設定溫度報警值為65℃,達到設定值時,裝置即發出報警信號,溫度下降后,報警復歸[11]。檢查測溫主機、監控電腦聲光信號及報文是否正常。實驗結果見表3所列。

5 結 語

本文針對變電站設備溫度監測中的實際問題,提出一種基于無線通信的變電設備溫度監測系統,通過實驗驗證了該設計可以對變電設備發熱部位的溫度進行實時有效的監測。從監測結果來看,該系統可靠性高,抗干擾性強,功耗小,移動性強,成本低,可廣泛應用在工業中的多點無線溫度監測系統中。

參考文獻

[1]江和,張培銘,翁桂華.基于無線通信的高壓設備溫度監測系統的設計[J].儀器儀表學報,2009,30(9):1969-1975.

[2]喻金,肖金鳳,宋玲玲,等.ZigBee技術在智能箱式變電站提高本測溫系統中的應用[J].物聯網技術,2012,2(11):32-35.

[3]朱文,袁成,張甦,等.變電站無線溫度監測系統設計與實現[J].水電能源科學,2013(2):207-210.

[4]殷悅.面向健康監測的無線傳感節點的研制[D].南京: 南京航空航天大學,2006.

[5]張巧芬,劉彥呈,張勤進,等.基于無線傳感器網絡的變電站設備溫度監測系統設計[J].電器與能效管理技術,2011(19):39-43.

[6]胡大可.MSP430F149系列FLASH型系列低功耗16位單片機[D].北京:北京航空航天大學,2002.

[7]肖志勇,楊小玲,李光泉.基于 n RF905 芯片的無線傳輸設計與實現[J].計算機與現代化,2005(9) :121-123.

[8]劉琦,程春,吳健,等.智能變電站溫度監測主站系統的設計與實現[J].電力系統保護與控制,2013(4):130-135.

[9]許高俊,馬宏忠,李超群,等.基于無線傳感器網絡的高壓開關柜多點溫度監測[J].中國電力,2014,47(12):121-126.

[10]沈楚焱,楊鵬,史旺旺.基于無線傳感器網絡的預裝式變電站測控系統[J].機電工程,2012,29(10):1213-1216.

[11]覃浩.無線式溫度在線監測預警系統在電力系統中的應用[D].廣州:華南理工大學,2012.