探地雷達在高速公路巖溶路基勘察中的應用分析

(貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司 貴州貴陽 550001)

探地雷達在高速公路巖溶路基勘察中的應用分析

李明智 胡成江 龍 斌

(貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司 貴州貴陽 550001)

巖溶是高速公路修建中常見的地質問題,探測出巖溶的深度與位置是防范巖溶危害的前提。探地雷達是一種高效、高分辨率的物探方法,本文以貴遵高速擴容工程為例,論述探地雷達在可溶巖挖方路基勘察的應用,為后續工作提供參考,得到結論如下:雷達能較為有效的探測出巖體破碎、裂隙與溶洞發育范圍與埋深。

探地雷達;巖溶;路基

巖溶地區在我國分布廣泛,總面積約占我國國土面積的三分之一。碳酸鹽在水的侵蝕下,常形成裂隙、溶洞,造成諸如礦坑突水、隧道涌水、隧道泥石流和巖溶塌陷等地質問題。貴州地區碳酸鹽巖覆蓋達80%[1],是高速公路修建過程中一種最為常見的地質問題,探測出巖溶的發育范圍與埋深,是防止巖溶危害的重點與難點。

探地雷達(GPR),又名地質雷達,它是通過向探測目標體下方發射高頻電磁波束(106~109HZ),并接收來自地下介質界面的反射波,依據地下不同介質的電磁性質差異,探測地下介質分布的地球物理勘探技術,具有高效、高精度等優點[2]。若路基下方無異常時,雷達同相軸與波場能量均較連續,穩定;當路基下方存在溶洞或裂隙、破碎時,無論溶洞或裂隙是否含有填充物,其介電常數均與完整的圍巖均有較大的差異,在異常界面會引起較強的反射波,通過分析反射波的同相軸、形態、頻率等特征,即可了解地下異常情況[3,4]。

1 工區地質與地球物理情況

1.1區域地質情況

場區屬揚子準臺地-黔北臺隆-遵義斷拱-鳳崗北北東向構造變形區。場區無大型構造通過,巖層單斜產出,巖層綜合產狀109°∠11°。

場區巖體節理裂隙發育,節理主要有J1:125°∠75°,J2:224°∠62°兩組,節理間距200~400mm,內部無充填物。中風化層內節理面較為平滑,多呈閉合狀;強風化層中節理裂隙多呈張開狀,局部見粘土及碎石充填,無膠結,結合差,巖體被節理裂隙切割成塊狀、碎塊狀。

1.2地球物理條件

場區為挖方路基,路基平整,無覆蓋層,基巖為寒武系上中統婁山關群白云巖。

根據測區野外巖土體主要物理量測量結果,測區主要巖土層的相關地球物理參數如表1。由表1可以看出:當溶洞、裂隙、破碎帶無填充時,基巖與空氣的介電常數差異引起的電磁波反射率約為48%;當溶洞、裂隙、破碎帶填充了泥土時,受含水量的不同,泥土的介電常數有較大的波動,貴州地區降水豐富,泥土含水量較高,電磁波在界面上反射率往往也在30%以上。因此,地下異常對于電磁波而言是強反射界面,這為我們通過研究反射電磁波的特征獲得溶洞的信息提供了物理條件。

表1 場區巖土體介電常數表

2 探地雷達法基本原理

地質雷達是利用超高頻脈沖電磁(106~109Hz)波探測介質分布的一種地球物理勘探儀器。它由發射天線、接收天線、信號接收系統和處理系統等組成。發射天線向目標物體內發射高頻電磁波,當電磁波到達檢測體中兩種不同介質分界面時(如巖層界面、溶洞等),由于上下介質的介電常數不同而使電磁波發生發射和透射,且入射波、反射波和透射波的傳播規律遵循反射定律和透射定律。電磁波在介質界面產生反射就是因為兩側介質的介電常數不同,差異越大反射信號越強烈,反之反射信號越弱[5,6]。地質雷達波傳播示意圖如圖1所示。

反射信號的強度R用下式表示:

圖1 探地雷達波傳播示意圖

反射回的電磁波由接收天線所接收并傳送到主機放大和初步處理,最后信號存儲在計算機中,作為野外采集的原始數據。然后在室內把野外采集的原始數據通過濾波等相應的處理,得到雷達時間剖面圖,通過波速校正,可以轉換為深度剖面。最后根據波形特征分析存在的缺陷和目標物的類型。

檢測深度h按下式計算:

其中v為波速(cm/ns),t為雙程時間(ns)。電磁脈沖波旅行的行程方程為:

其中,t為旅行時間;z為目標體的深度;x為收發距;v電磁波在介質中的傳播速度。

電磁波在介質中的傳播速度可以用下式表示:

3 數據采集與分析

3.1數據采集

雷達探測第一步為數據采集,采集到質量良好的數據是后續工作的基礎。根據業主的深度要求以及工區環境干擾較多,本文采用200MHZ屏蔽天線,有效探測深度約6m左右。在兼顧效果與數據的前提下,觸發方式采用時間觸發,采樣點數1024,測量時窗160ns,采集頻率100KHz,保持勻速前進,間隔5m打標,將所有標記點使用gps-rtk采集坐標,即保證了異常位置定位的準確,又能獲得大量的數據,便于分析。路面全寬約30m,測線間隔為2~3米,共布置了11條測線,分別命名為LD1~LD1’至LD11~LD11’,測線布置圖見圖2。

圖2 雷達測線布置圖

3.2數據處理

雷達數據受來自空中的和地下的隨機或規則的干擾,加上地下介質對電磁波的吸收和反射導致深部信息不明顯,信噪比較低,因此要對其進行適當的處理以壓制各種干擾來提高雷達剖面的信噪比及分辨率。

本文的雷達數據處理主要分為以下幾個步驟:

1) 飄移去除,去除天線和地面的耦合不一致或者儀器內部初至延遲的不穩定;

2) 零線設定,設置剖面的起始時間;

3) 信號增益,對深部信息進行放大,將深部信息與淺部信息進行能量均衡,增強弱信號的顯示;

4) 背景去除,去除剖面的背景噪聲;

5) 一維濾波,通過頻譜分析,壓制干擾信號;

6) 二維濾波,平滑數據,提高圖像質量;

7) 希爾伯特變換,通過變換獲得瞬時振幅,瞬時頻率,瞬時相位,進一步分析異常。

雷達信號處理無固定的流程,以突出異常為主,處理方式多樣,以上為本文的雷達圖像處理步驟。

3.3成果分析

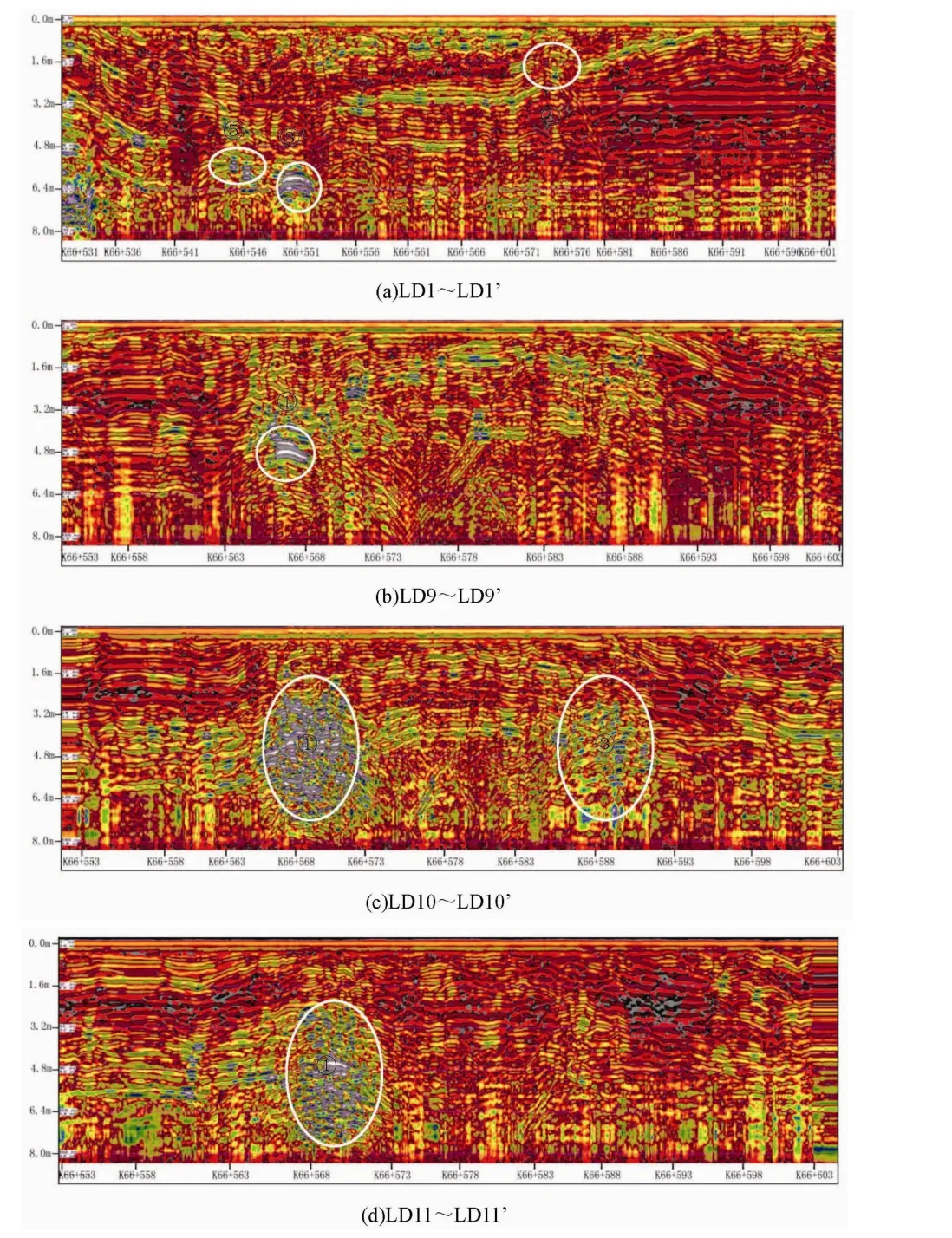

本次探測的工區巖性為白云巖,巖溶較為發育,為確保路基安全,現使用探地雷達探測路基下方巖溶發育情況,圖3為本次探測的出現明顯異常的雷達成果圖。現將雷達成果解釋如下:

LD1~LD1’線:如圖3(a)所示,測線范圍內存在三處異常,其中異常①位于異常1位于K66+543.5段左14m~K66+547段左14m,深約5.1~6.4m,異常呈弧形,反射能量較強,推測為裂隙反射引起;異常②位于K66+549段左14m~K66+552.5段左14m,頂面埋深約5.8m,異常呈弧形,反射能量強,存在多次反射,推測為小型空洞;異常③位于K66+572段左14m~K66+576段左14m,深約1.1~2.6,雷達同相軸出現上凸并斷開跡象,推測此處存在巖溶裂隙發育。

LD9~LD9':測線范圍內存在一處明顯異常,位于K66+563段右9m~K66+568.5段右9m附近,頂面埋深約3.5m,出現弧形強反射,推測該位置存在溶洞。

LD10~LD10':測線范圍內存在兩處范圍較大的異常,異常1位于K66+565段右11.5m~K66+574段右11.5m附近,深約1.4~7.4m,雷達波形同相軸雜亂,反射能量較強,推測為節理裂隙發育,巖體破碎;異常2位于K66+585段右11.5m~K66+592段右12m附近,深度約2.5~6.4m,異常呈弧形,能量較強,推測為巖溶裂隙發育,可能存在溶洞。

LD11~LD11':測線范圍內存在一明顯異常,位于K66+565.5段右14m~K66+574段右14m附近,深約2~7.4m,雷達同相軸散亂,推測為巖體破碎,裂隙發育,其中K66+569段深約4.4m存在弧形強反射,推測存在溶洞。

圖3 雷達成果解釋圖

4 結論

本次物探工作通過使用探地雷達對白云巖地區挖方路基進行巖溶勘察,取得了良好的效果,得到結論如下:

(1)探地雷達對溶洞有較強的反應,由于空洞或填充溶洞介電常數與基巖存在較大的差異,溶洞界面通常會引起探地雷達數據出現弧形強反射,但由于多次反射的存在,探地雷達對溶底界面的探測尚需進一步的研究;

(2)裂隙發育、巖體破碎等現象會引起雷達同相軸散亂,同相軸不連續,反射能量較強等現象,通過這些現象能大致對巖體的完整性進行評價。

[1]鄧曉紅, 畢坤. 貴州省喀斯特地貌分布面積及分布特征分析[J].貴州地質, 2004, 21(3):191-193.

[2]白冰, 周健. 探地雷達測試技術發展概況及其應用現狀[J]. 巖石力學與工程學報, 2001, 20(4):527-531.

[3]于海兵, 王少欽,王天亮. 探地雷達技術在探測墩下隱伏巖溶中的應用[J].石家莊鐵道大學學報(自然科學版), 2007, 20(2):69-72.

[4]宋勁, 吳燕清, 胡運兵,等. 探地雷達探測隱伏巖溶的可行性與實例分析[J].河南理工大學學報(自然科學版), 2005, 24(5):355-360.

[5]曾昭發. 探地雷達原理與應用[M]. 電子工業出版社, 2010.

[6]粟毅, 黃春琳, 雷文太. 探地雷達理論與應用[M]. 科學出版社, 2006.

U416.1

B

1007-6344(2017)06-0046-02