大跨混凝土蓋梁施工支架設計及優化

(廈門雙運建筑工程有限公司 福建 廈門 361000)

大跨混凝土蓋梁施工支架設計及優化

游 輝

(廈門雙運建筑工程有限公司 福建 廈門 361000)

混凝土工程中,模板支架體系的設計是確保施工安全的首要環節,必須結合工程特點進行方案設計、計算分析及優化。某市政橋梁混凝土蓋梁跨越北溪引水渠,設計跨度23.9m,混凝土自重線荷載達到116.6kN/m,傳統的鋼管貝雷支架設計、施工存在困難。針對該情況,提出以貝雷梁作為反力基礎,在其上搭設鋼管+縱向貝雷梁支架方案,并建立了三維有限元模型,進行了結構分析。在此基礎上,對影響支架強度、剛度和穩定性的因素進行了研究,并對支架體系進行優化設計。

混凝土;蓋梁;支架;貝雷梁;有限元;設計優化

一、工程概況

廈門市某匝道橋工程14號橋墩,受現場樁位條件限制設計為門式墩,跨越北溪引水渠。基礎為直徑1.8m的鉆孔灌注樁基礎,鋼筋混凝土承臺,門式墩墩柱采用1.8m方墩。門式墩蓋梁采用預應力混凝土蓋梁,矩形實心截面,墩柱相接處截面高度2.5m,一般截面高度2m,寬度2.2m。門式墩兩墩柱中心距23.9m,蓋梁總長度26.1m,橋墩高22m。該門式墩為上部結構第四聯和第五聯的交接墩,第四聯采用(40+42.9)m鋼箱梁結構,梁寬9m;第五聯為變寬度鋼筋混凝土連續梁,梁寬4.5~9.67m。

門式墩跨越的北溪引水渠是廈門市的重要水源。現狀北溪引水渠加蓋了空心板蓋板,上覆耕植土,厚約2m。按照廈門市水務部門的要求,匝道橋施工不得干擾北溪引水渠的正常運行,不允許引水渠蓋板承載重型機械或做為施工支架的反力基礎。另一方面混凝土蓋梁澆筑自重線荷載達到了116.6kN/m,再與施工荷載、支架模板自重組合后,荷載值達到170kN/m。無論從支架的高度、跨度還是荷載看,該支架屬于危險性較大的高大模板工程,必須編制專項施工方案,并經專家論證后實施。

二、支架方案設計

該蓋梁支架工程的特點是:由于北溪引水渠蓋板不能作為反力基礎,只能采取跨越形式;蓋梁寬度僅2.2m,支架的寬度也必然受到影響,在寬度方向上可發揮的余地小;支架的荷載很大,要求支架具有足夠的強度、剛度和穩定性。在綜合考慮各種支架型式的基礎上,提出了以樁基承臺做支架基礎,采用貝雷梁跨越北溪引水渠,上搭鋼管貝雷梁的支架型式。

在征得設計單位同意后,對承臺基礎進行擴大,承臺兩側各加寬1m,總寬4.9m,順蓋梁方向長2.9m。墩柱兩側各布置6片上下加強型貝雷梁,貝雷梁總長30m,計算跨徑21m。左右12片貝雷梁間采用10號槽鋼特制花架連接在一起,花架每3m一道。貝雷梁上布置3I45工字鋼橫梁,其上搭設Φ630×16mm鋼管柱,鋼管柱每斷面左右布置兩根,間距3m,其中心與六片貝雷片中心重合。縱向鋼管柱間距4m,共布置8排。鋼管柱間采用槽鋼焊接橫撐和剪刀撐連接。鋼管柱頂縱向布置2I45工字鋼分配梁,其上橫向搭設11組共22片貝雷梁,貝雷梁間距0.9m,每兩片用定型花架連接為一組。貝雷梁上順蓋梁方向搭設6排14號工字鋼分配梁,間距0.7m。其上橫向鋪設10cm×10cm方木,間距0.2m,再其上鋪設1.2cm厚竹膠板。墩柱內側的蓋梁變截面段,采用3根I45工字鋼搭設在立柱頂部的2I45工字鋼分配梁上。其上采用14號槽鋼焊接的梯形托架支撐變截面段混凝土重量。

該支架體系的主要受力結構包括順蓋梁布置的12片上下加強型貝雷梁、立柱、立柱頂縱向分配梁、11組橫向貝雷梁、14號工字鋼縱向分配梁和10cm×10cm方木橫向分配梁、變截面段I45工字鋼橫梁和14號槽鋼托架。一般來說鋼管貝雷支架體系中的橫撐和斜撐只起橫向連接,減少鋼管自由長度,增加鋼管穩定性的作用。但在本例中,橫撐和斜撐會因貝雷梁的下撓而相應變形,必須驗算桿件及焊接部位的強度以保證安全。另一方面,橫撐和斜撐的存在使得支架體系成為復雜的超靜定結構,采用傳統的單個構件驗算的方式不能保證驗算結果的精確性和安全性。因而,引入了MIDAS/Civil有限元分析軟件,建立該支架的三維有限元模型,模擬蓋梁澆筑工況,進行受力分析。為提高支架的穩定性,一般要求支架鋼管與已澆筑的墩柱間設置可靠的連接措施。本例采用20號槽鋼抱箍墩柱后,與墩柱周邊的四根鋼管立柱焊接在一起。文章探討了該抱箍措施對支架受力及穩定性的影響。

三、支架理論分析及優化設計

(一)計算參數

支架的設計計算依據有《鋼結構設計規范》、《公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范》、《公路橋涵施工技術規范》等。主要計算參數取值如下:鋼材彈性模量206GPa,自重78.5kN/m3,泊松比0.3;混凝土自重26k N/m3;模板重量1kPa;施工荷載2.5 kPa;混凝土振搗荷載2kPa。荷載分項系數取值根據《公路橋涵施工技術規范》(JTG/T-50-2011)實施手冊取值。

(二)有限元建模及計算

按照結構離散原則,建立了有限元模型。貝雷梁與3I45分配梁、鋼管立柱采用剛性連接,立柱與柱頂縱向分配梁、縱向分配梁與橫向貝雷梁、橫向貝雷梁與I14分配梁間采用釋放相應自由度的剛性連接。

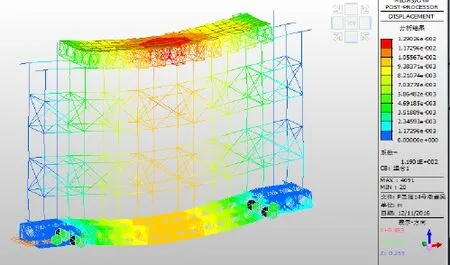

經有限元計算分析,荷載組合作用下結構變形圖見圖1。支架結構最大變形位置位于蓋梁底模中心位置,最大撓度值1.29cm,為蓋梁跨度的1/1852,符合規范要求。分析主要構件的變形和受力情況:縱向上下加強型貝雷梁計算跨度21m,跨中撓度1.1cm,上、下弦桿中拉應力極值117.2MPa,壓應力極值-89.0MPa,腹桿中拉應力極值83.7MPa,壓應力極值-202MPa;立柱均處于受壓狀態,壓應力極值-79.4MPa,強度滿足要求;立柱頂縱向分配梁拉應力極值67.8MPa,壓應力極值-85.5MPa,剪應力極值31.5MPa;橫向貝雷梁上弦桿受壓,壓應力極值-58.6MPa,下弦桿受拉,拉應力極值74MPa,腹桿拉應力極值77.8MPa,壓應力極值-115.9MPa;立柱平聯及剪刀撐采用20號槽鋼,構件中拉應力極值77.9MPa,壓應力極值-88.4MPa。支架各構件的剛度及強度均滿足要求。

屈曲分析表明,蓋梁支架的一階失穩模態是面外側傾失穩,最不利荷載組合下穩定安全系數6.2,支架具有足夠的穩定性。

圖1 蓋梁支架在荷載組合作用下的位移云圖

(三)支架影響因素分析及優化

上述有限元計算結果比傳統單個構件的驗算結果偏于保守。這是因為整體建模的支架體系整體剛度大于獨立構件。現場施工時,由于環境條件限制,施工經常和設計有偏差,為探討施工和設計參數支架安全的影響,進行了多工況分析。

首先,探討抱柱措施的影響。不設抱柱措施情況下,蓋梁底模最大撓度1.46cm,比設置抱柱措施時大13.2%;屈曲穩定安全系數從6.2降低到2.9。由此可見,抱柱措施不僅可在一定程度上減小支架撓度,而且可大大增加支架的穩定性。

其次,探討2I45工字鋼分配梁和立柱頂連接方式的影響。假設2I45工字鋼縱梁在墩內側第二排立柱頂有斷縫,并且縱梁與立柱頂不做焊接處理,其他保持不變。此工況,蓋梁底模最大撓度1.54cm,比最終方案撓度增加19.4%;2I45分配梁拉應力極值46.9MPa,壓應力極值-49.1MPa,剪應力極值28.9MPa,拉、壓應力值均減小。但平聯及剪刀撐的受力相應增加19%,拉應力極值為92.7MPa,壓應力極值為-105.3MPa。

再次,探討平聯剪刀撐型鋼規格的影響。在上述工況的基礎上,將平聯剪刀撐型鋼規格變更為14號槽鋼。此工況,蓋梁底模最大撓度1.77cm,比最終方案撓度增加37.2%;立柱壓應力極值-94.8MPa,比最終方案增加19.4%;平聯及剪刀撐拉應力極值123.6MPa,壓應力極值-132.5MPa,分別比原方案增加58.7%、49.9%。從上述分析可知,該支架是復雜的超靜定結構體系,支架的強度、剛度、穩定性不僅依賴于單個構件的選用,而且依賴于這些構件的連接狀態和支架的邊界約束狀態。增加抱柱措施、將縱向分配梁縱向焊接并與立柱頂可靠焊接、選用大號的槽鋼作為平聯及剪刀撐均能提高支架整體剛度,使各構件的受力更為合理。增加抱柱措施可大大提高支架的整體穩定性。在強度及穩定性保證的情況下,提高支架的剛度可減小蓋梁的下撓,從而降低蓋梁混凝土開裂的風險。綜合上述研究,在支架設計方案中進行了如下建議:平聯剪刀撐選用槽鋼規格應不低于20號槽鋼,槽鋼與鋼管立柱間采用厚度10mm,長寬各250mm連接板可靠焊接,接觸面焊縫均應滿焊,焊縫等級為II級;抱柱措施沿墩柱高度設置四道,周邊用4根20號槽鋼抱箍墩柱并與每層可靠焊接;2I45縱向分配梁應接長成為整體,在立柱頂與立柱頂面鋼板滿焊連接;立柱底與3I45工字鋼橫梁、貝雷梁間應采用螺栓連接,保證可靠連接。

四、結語

本例蓋梁具有跨越北溪引水渠、跨度大、寬度窄、支架高度高、現澆混凝土荷載大且集中的特點。經過認真研究,采用貝雷梁跨越北溪引水渠,并在其上搭設鋼管貝雷支架,不僅是一種安全的結構形式,而且相比傳統的鋼管貝雷支架減少了高空吊裝作業量,加快了支架施工進度。支架理論分析計算采用有限元方法進行,分析結果表明該支架具有足夠的剛度、強度和穩定性,可以保證施工安全。分析了抱柱措施、平聯及斜撐型鋼規格、立柱頂縱梁分配梁和立柱頂的連接狀態對支架剛度、強度和安全性的影響,并據此得出了指導施工的合理化建議。目前,該蓋梁已順利施工完畢。澆筑期間對蓋梁支架進行了撓度監測,監測數據和理論計算吻合良好。本工程的順利實施為同類工程提供了借鑒。

[1]GB 50017-2003.鋼結構設計規范[S]. 2003.

[2]JTG D 62-2004.公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范[S].2004.

[3]JTG/T F50-2011.公路橋涵施工技術規范 [S].2011.

[4]黃紹生,劉陌金.裝配式公路鋼橋多用途使用手冊[M].人民交通出版社,2004.

TU7

B

1007-6344(2017)06-0077-02

游輝,男,1983.7,工程師,市政工程施工管理,遼寧交通高等專科學校。