基于不同主體需求的歷史文化名村公共空間的調查與再設計

(蘇州科技大學 江蘇 蘇州 215000)

基于不同主體需求的歷史文化名村公共空間的調查與再設計

陳 冉

(蘇州科技大學 江蘇 蘇州 215000)

以蘇州陸巷歷史文化名村保護規劃的成果為基礎,反思探討古村落公共空間在城市設計思想方法與歷史文化遺產保護思想的基礎上,如何更加協調游客、當地居民以及政府部門的不同需求,如何打破現有的利益沖突局面,并綜合設計更加實用,更加突出歷史意義,更加滿足居民需求的公共空間。

歷史文化名村;公共空間;城市設計

一、公共空間的現狀與發展方向

歷史文化名村保護規劃的基本原則之一是傳統風貌保護,但基于空間的保護規劃,并沒有充分考慮以居住為基本功能的村落發展權;保護規劃的“路徑依賴”【1】,即按單一的歷史文化遺產保護目標取向編制規劃,忽略了歷史文化名村因地理位置、發展階段、文化特點的不同而呈現出多元、復雜的情形,由此,往往導致規劃成果,無法妥善滿足當地居民的日常生活需求,也無法更滿足游客的游覽需求,進而造成規劃效果不佳,建設成果浪費的尷尬局面。通過反思歷史文化名村公共空間的開發與保護效果,我們可以看到,單一保護價值取向下的規劃設計思路已無法滿足現實要求,唯有創新思想,革故鼎新,需要更為科學,更注重實效,更具有前瞻性的規劃設計方法,才能滿足不同主體對公共空間的需求,化解不同主體的利益矛盾,做好保護與開發的雙重任務。

二、相關研究概述

1、國內:

在國內,從建筑設計角度對村落、民居、鄉土建筑的研究經歷了一個由淺入深、由簡單到復雜的過程。大多數學者從村落外部空間的角度展開研究,如:研究較為深入且成果顯著的有東南大學段進教授的《多樣化的自然村鎮景觀》,天津大學彭一剛教授的《傳統村鎮聚落景觀分析》,《小城鎮的建筑空間與環境》,這些研究大多從景觀和空間形式層面上對村落物質空間環境和空間構成方式進行了全面而系統地分析。【2】。但是關于村落公共空間的概念,國內學者發表了不同見解。一種是側重場所的觀點,如戴琳琳,徐洪濤認為村落公共空間是作為容納村民及鄰里交往的物質空間【3】。 另一種是側重于社會組織形態和人際交往的觀點,如王玲提出村莊公共空間世界與村民家戶及村民個體等私人空間和國家公共權力領域之間的一個概念【4】。

但是對歷史文化名村公共交往空間的研究卻相對較少,表現在空間形態、組織研究較多,而對于外部交往空間與行為活動的相互作用研究較少。

2、國外:

關于公共空間的研究,西方國家的理論要明顯比國內研究的成熟而完善,并且已經擴展到了心理學、行為學、社會學等學科,并運用相關理論對城市、建筑、空間與行為的關系進行極為深入而細致的研究:一些相關著作從更為廣泛的角度對城市、建筑、空間、人的行為活動等領域進行了深入而細致的探討:J·雅各布斯的《美國大城市的生與死》、楊·蓋爾的《人性化的城市》、愛德華·霍爾的《隱匿的尺度》、凱文·林奇的《城市意向》,以及卡爾的《建筑之間的生活:公共空間的利用》等。

三、研究方法

作者對陸巷古村公共空間進行了詳細而深入的實地調研,并通過攝影、測繪、與村民、游客訪談、觀察記錄等方法掌握了第一手材料。在調研結果的基礎上,充分運用行為建筑學、環境心理學,并特別充分考慮當地居民日常生活規律以及過往游客的游玩心理與游后感受,對古村落圍繞古井的公共空間進行分析評價,以實例探討古村落人性化交往空間營造的要點。

四、陸巷古村公共空間的保護現狀及對策研究

陸巷所在的東山鎮是江蘇省首批歷史文化名鎮之一,同時又是太湖風景區的核心組成部分,在資源占有上具有無可爭議的優勢,是長三角地區乃至更大區域內集多種要素于一身的旅游勝地。其名原稱洞庭東山,與洞庭西山并稱為太湖洞庭兩山。素以“魚米之鄉”名聞中外。自然風光,得天獨厚;名勝古跡,星羅棋布;人文景觀豐富,文化底蘊深厚,被譽為“天堂中的天堂,花園中的花園”。但美中不足的是陸巷古村整體沿紫石街展開,其街巷空間略顯狹小,公共空間也相當匱乏,雖然在這些公共空間中有設計不如意的地方,但也有許多值得我們學習借鑒的方面。

陸巷古村內部公共開敞空間比較缺乏,公共空間主要以街巷內部的局部開放段以及沿河、井臺等點狀空間為主,分為村口、濱水、井臺、渡口。

1、村口:

陸巷:重要開敞空間村口開敞空間開敞空間核心 開敞空間環境周邊環境 地面鋪裝廣場磚東面廣場周邊環境優美,視野開闊,仿古建筑風格協調西面村口公園青磚活動內容停車、休息開敞空間界面東北和東南被村委會和農家樂協會等建筑圍合(高6~7m);西北和西南分別被古河道和莫厘峰環山路圍合。開敞空間尺度屬于兩面圍合“L”形的廣場,節點空間尺度(D/H)>3,仰角小于18°,所以開敞空間離散,領域感較弱,圍合性較差,空間有一定的流動性【5】。社會公共活動對開敞空間的影響使用主體:當地政府人員、村民、游客使用動機:休憩、停車使用頻率:較少(大多只為停車)滿意度:較滿意(距離居民點較遠使用不方便,但環境優美,配套設施豐富)保護評價村口開敞空間是進出古村落的重要地段,其保護工作十分得當:自然環境優美,景色宜人,老式建筑,古色古香,且配備了合適數量的停車位,是游客停車、休息的較好場所。但其所處位置較偏,實用性較差,并不能吸引游客或是當地居民的聚集。

村口作為當地村民進出古村以及當地村政府的行政辦公地點,其開敞空間具有重要的門戶意義。就其現狀而言,適量的停車場地、停車位以及一個小公園較好的滿足了當地居民的辦事出行的需求,展現了古村落環境優雅,歷史悠久的特點,達到了規劃的初步要求,但不足之處是其過于開敞的空間與太大的占地面積未能起到聚集居民,并形成一處合適的交往空間的作用。

所以,就此處公共空間而言,其設計與規劃僅僅滿足了當地政府的形象需求,部分滿足了居民和游客的出行停車需求,未能充分發揮村口公共空間的作用。

改善策略:鑒于村口空間過于宏大,且距離內部景區和居民點較遠,建議將公園形態縮小為沿河帶狀,將節約的土地改建兩層與后面風格相同的建筑,并形成連接內外的步行通廊。村委會最好向南搬遷,以便居民和游客方便找到。此外在村委會樓前形成一處用于停車、休息的面積在100平米左右的公共空間。如此設計,便能擴大景區實際游覽范圍,充分利用“閑置”土地,并能較好地為居民游客提供一處交流休息的場所,達到了補充古村落公共不足,激發村落旅游活力的目標。

2、濱水、渡口:太湖沿岸地塊只是初步開發,并未形成古村的重要開敞空間,而古村內部的河塘周邊也成為了古村內部重要的開敞空間。

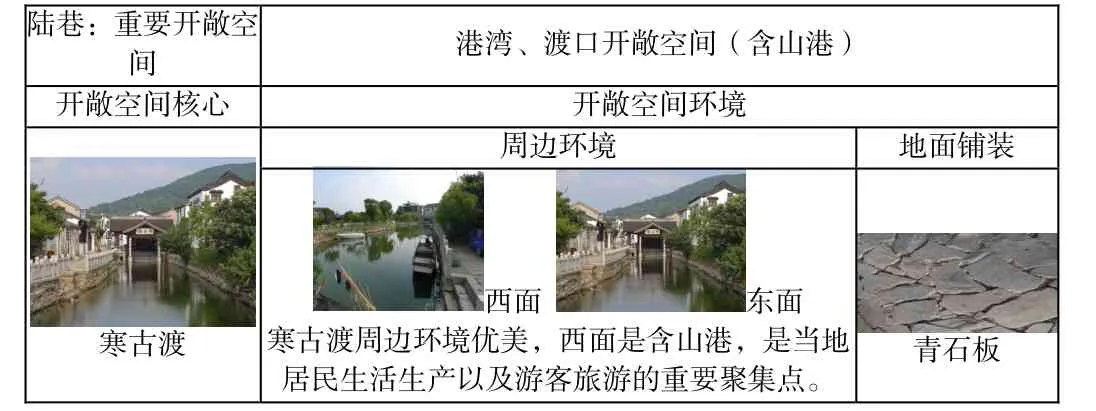

陸巷:重要開敞空間 港灣、渡口開敞空間(含山港)開敞空間核心開敞空間環境周邊環境 地面鋪裝西面寒古渡東面寒古渡周邊環境優美,西面是含山港,是當地居民生活生產以及游客旅游的重要聚集點。青石板

活動內容 休息、生產、旅游開敞空間界面寒古渡東面、南面和北面是居住區房高6-7m,期間北面有一條3m寬的石路由售票處通向村內,廣場長約8m,寬約10m。開敞空間尺度寒古渡廣場屬三面圍合的廣場,節點空間尺度,1<(D/H)<2,仰角大于27°小于45°,所以開敞空間封閉感較好,具有一定的方向性和向心性,并能夠觀察到周邊建筑物的細處。社會公共活動對開敞空間的影響使用主體:村民、游客使用動機:休憩、生產、旅游使用頻率:很高(是當地漁民和村民經常休息聊天的地方,且游客很多)滿意度:滿意(既為當地村民提供了活動場所又形成了一處較好的歷史文化旅游觀光場所)保護評價含山港及其寒谷渡開敞空間的保護工作表現十分突出:含山港環境優美,水質清冽,寒谷渡古樸大氣,實用性強,因此這里是游客駐足觀光、居民生產生活的重要聚集地。

寒古渡開敞空間是古村落為數不多的能過集聚人流、環境優美的公共空間,其合適的圍合形式,舒服的占地面積,加上古樸的鋪裝,悠久的建筑和仍在使用的古渡口,使其成為游客駐足留影,居民生活休息的較好場所。

所以,此處公共空間較好的滿足了當地居民的生產生活需求,適當滿足了游客的游玩需求,較好的滿足了政府部門的歷史資源保護需求。

改善意見:此處開敞空間美中不足的是其仍缺乏相應的配套設施,如石凳、垃圾箱等,所以完善以上設施將會達到錦上添花的效果。此外,寒古渡與河邊道路相連,視覺上形成通廊,但過于單調,若能在道路上添加些許小品建筑,花草樹木,并形成一定的曲折神秘感,將會優化寒古渡的整體環境。

3、井臺:位于紫石街中部兩處井臺旁的開敞空間

陸巷:重要開敞空間 井臺開敞空間開敞空間核心 開敞空間環境周邊環境 地面鋪裝青磚600年歷史的古井東北面井臺東面、南面和北面被建筑物圍合,建筑風格一致,建筑質量較好。東面條石活動內容 休息、旅游、商業開敞空間界面 古井周邊建筑房高5-10 m 廣場長約20 m,寬約15 m。其東面是一層高約5m的北區洋公所,南面是一層高約5m的小賣部,北面是兩層高約10m的建筑物(暫未投入使用),西面是正在修建的建筑物,高約兩層 。開敞空間尺度 井臺廣場屬三面圍合形廣場,周邊空間尺度1<(D/H)<2,仰角大于于18°,小于27°,所以開敞空間內聚向心而不致產生閑

散感,且能夠看清建筑物實體整體。社會公共活動對開敞空間的影響使用主體:村民、游客使用動機:休憩、旅游、消費、生活使用頻率:很高(是游客進出古村必經之地,也是當地居民日常生活取水購物之地)滿意度:很高(周邊環境較好,廣場大小適中,且歷史悠久,功能齊備)。保護評價 此井口開敞空間的保護工作十分妥當:此井繼續維持了其取水的功能,井臺周邊地面鋪裝古樸精致,井臺周邊建筑古色古香,富有歷史氣息。此外,井臺旁還設有一處小賣部,提供茶飲果實,當地特產。所以,此處開敞空間成為了大量游客和當地居民的聚集地。

此處公共空間也是陸巷古村落為數不多的一處較好的開敞交往空間,其歷史文化要素古井保存較好,其上字跡清晰可見,整體輪廓保存完整,此外,這口古井仍是當地居民燒水做飯,洗衣拖地的取水之處。較好的地理位置,適宜的空間大小,以及周邊悠久的歷史氣息使其成為一處較好的開敞空間。

所以,此處公共空間很好的滿足了居民、游客以及政府部門的不同需求,是歷史文化名村公共空間保護與開發的代表,具有較高的參考價值。

改善意見:周邊建筑在使用的只有南面的一處小賣部,其他建筑不應僅僅成為背景,建議妥善安排居民或者商鋪,充實公共空間的內容形式,豐富景點的周邊環境。此外,西面有一處建筑的建筑風格略顯突兀,應統一布局,協調安排。

五、結束

歷史文化名村的公共空間形成于古老的歷史村落,是當地居民的生活方式一步步的影響并造就了它的今天,但如今這些公共空間已不僅僅代表著當地居民的生活需求與生活狀態,它還作為古村落的歷史傳承,受到政府格外的保護與重視,此外,它也將成為古村落迎接外來游客,展示自我,服務他人的較好平臺。不同的時代,也將滿足不同的需求,以往規劃學科物質形態層面的研究已不能更好地發揮古村落公共空間的獨特作用,只有更多的融入學習其他社會學科的觀念與方法,更加關注人性的實際需求才能真正推動古村落公共空間的建設與發展。也因此,如何既不影響當地居民生產生活的要求,又滿足游客游覽的景觀需求,并做到保護歷史遺跡,傳承文化內涵將是我們保護與發展古村落公共空間的探索方向。

[1]諸謙.泛景論:人類永遠身處一個巨大進程的瞬間[J].景觀設計,2005, (3):14-15.

[2]李琳:京西傳統村落交往空間研究[D]. 2012: 2-3.

[3]戴琳琳,徐洪濤.京郊歷史文化村落公共空間的形成動因、體系構成及發展變遷[J]. 北京規劃建設,2010(3):74-78.

[4]王玲. 村莊公共空間:秩序構建與社區整合——以川北城村為例[J]. 武漢:華中師范大學,2008.

[5]王建國:城市設計(第3版)[M].2010.11: 154.

TU7

B

1007-6344(2017)06-0093-02