太空體系彈性評估方法綜述

湯亞鋒, 徐艷麗, 李紀蓮

(裝備學院 航天裝備系, 北京 101416)

太空體系彈性評估方法綜述

湯亞鋒, 徐艷麗, 李紀蓮

(裝備學院 航天裝備系, 北京 101416)

美軍近年來將彈性作為構建太空體系的基本原則之一,科學合理地評估太空體系的彈性能力成為迫切需要回答的一個基本問題。采用文獻分析法對廣義的彈性定義、應用領域進行了研究,并按定性評估和定量評估兩大類別對典型的評估方法進行了介紹和分析。對現有的太空體系彈性評估方法進行了梳理和對比分析,指出現有的太空體系彈性評估方法都是在工程系統彈性評估方法上進行適當修改獲得的,下一步應結合太空體系特點,加強太空體系彈性評估原則、過程、指標體系、計算方法等基本問題的研究,構建完整的彈性評估方法體系。

太空;彈性;評估;定性;定量

在內部預算趨緊、外部反太空實力增強,以及新型作戰理念與新型技術發展推動等多重因素的影響下,美國航天部門近幾年提出了“彈性”(resilience)的概念,并逐漸將其作為太空體系構建的基本原則之一。美國官方最早在2010年國家航天政策中提到“要增強航天器及其基礎設施的防護及彈性”,但并沒有解釋彈性的內涵。2011年,美國太空安全戰略提出要“加強太空體系的彈性”,美國防部在《解釋文件:太空能力的彈性》[1]中第一次給出了官方的彈性定義:“一類體系結構的能力,即使在對抗行為或惡劣條件下,仍然能夠提供任務成功所需的功能。”2013年,美空軍航天司令部發布《彈性和分散化太空體系結構》白皮書,系統闡述了對太空系統“彈性”和“分散式太空系統”體系結構的認識和思考。2016年開始,在時任空軍太空司令部司令海頓將軍的推動下,美空軍太空司令部會同國家偵察局等單位,開始研究提出“太空企業級構想”(Space Enterprise Vision),目標是建立經濟上可承受的、彈性的太空體系架構。可以預計,該構想一旦得到正式發布,將成為美構建一體化的、彈性的太空體系的行動指南。

太空領域的彈性是一種新概念,有關研究還處于起步階段,歸納起來,迫切需要回答3個核心的問題:什么是彈性?怎么衡量彈性?怎么獲得彈性?即需要對太空體系彈性的概念內涵、評估方法以及實現途徑展開研究。其中,美國國防部2015年9月發布的《太空領域任務保證:彈性分類法》白皮書已對其概念內涵做出了權威的闡釋,但如何評估太空體系的彈性,還處于研究的初級階段。彈性評估方法是進行系統需求論證、方案設計、作戰效能評估等工作的基礎,是需要重點突破的基本問題。美軍方通過學術交流、項目牽引等方式,推動軍方研究機構、工業部門和學術界提出了一系列的彈性評估方法,獲得了初步的成果。

1 一般性的系統彈性評估方法

1.1 彈性的研究范疇

“resilience”一詞,源于拉丁語resiliere,意為“回彈”,一般是指實體或系統在某破壞性事件發生后恢復到正常狀態的能力,在許多學科和應用領域都有使用,但內涵各有不同。2013年10月,在美聯合軍事行動研究協會和阿爾貢國家實驗室聯合舉辦的研討會上,參與者一致將彈性定義為“一個實體(如資產、組織、社區、地區)具有的預測、抵制、吸收、應對、適應自然或人為干擾活動的能力,使之得以恢復功能。”這是目前較為權威的、一般性的彈性概念。

材料學、生態學、心理學等不同學科,很早就在使用彈性這個概念。近年來,這一概念開始擴展應用到工程系統領域以及基礎設施、能源、賽博空間等復雜巨系統,用于描述其具有的特定能力。21世紀初,工程系統領域就提出了“彈性工程”的概念,它是在安全工程、生存工程基礎上發展而來的一門新學科,已成為了工程系統設計的一種新范式。2011年,美國防部提出了工程化彈性系統(Engineered Resilient Systems,ERS)的概念[2],并將其作為國防部優先發展原則,牽引相關科研項目和裝備研發。近年來,一些海嘯、地震、颶風等災害對社區、交通網絡、能源網絡、物流網絡等造成了巨大災害,使得各界提出應建設彈性的組織結構、彈性的系統等,以便在破壞性事件發生后,能快速響應、快速恢復、減少損失。美國一些政府部門陸續出臺了相關計劃或政策:從2013年開始,美國負責能源、安裝與環境的國防部副部長辦公室提出了能源彈性倡議,并已于2016年修訂進入美國防部指令4170.11;2013年2月,美國發布了21號總統政策指令《關鍵基礎設施安全和彈性》,以強化和擴大美國關鍵基礎設施的彈性;美國防高級研究計劃局正在開展面向任務的彈性云(Mission-oriented Resilient Clouds,MRC)計劃,以應對賽博威脅,等等。因此,美軍太空體系彈性的提出,是學術研究發展的必然,也順應了全美尤其是國防部對彈性的關注。

1.2 彈性評估的方法

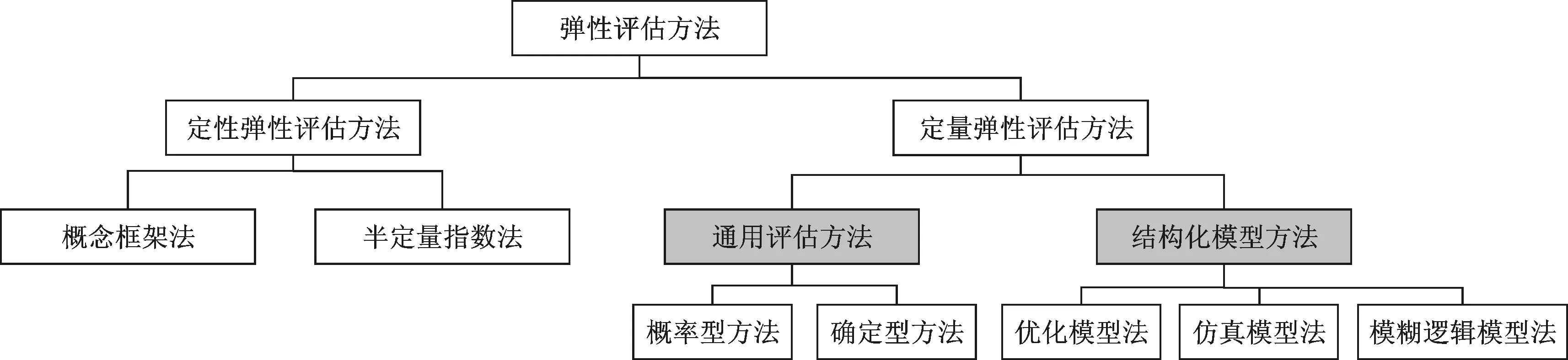

通過對不同學科、不同應用領域的文獻進行總結和梳理,將系統彈性的評估方法劃分為定性方法和定量方法兩大類[3],如圖1所示。

圖1 系統彈性的評估方法分類

1.2.1 定性評估方法

定性評估方法包括概念框架法和半定量指數法。

1) 概念框架法。是定性分析彈性的主要方法,一般應用在社會、經濟等領域,該方法按照一定的步驟、原則或變量對所研究系統的彈性進行描述和分析,適合于從宏觀、系統的角度定性評估系統。1999年成立的“彈性聯盟”(Resilience Alliance)提出了一個評估社會-生態系統彈性的通用框架,該框架由定義系統、確定評估范圍、確定內外影響因素、確定關鍵節點、開發概念、告知決策者、獲得結論7個步驟組成。有些研究基礎設施彈性的學者也采用了概念框架法,文獻[4]將通信網絡的彈性和生存能力用防御、探測、診斷、補救、完善、恢復6個指標來衡量,而文獻[5]則用可靠性、安全性、可用性、保密性、完整性、可維護性以及性能來表征電信網絡的彈性。

2) 半定量指數法。一般是指針對所評估系統的特征設置問題集,通過專家打分的方式獲得數據(如置信度數據、百分比等),再使用一定的方法對數據進行聚合,從而得到評估指數。少量分析社區彈性、供應鏈彈性、加工工業彈性等的文獻使用了這種方法。與純定性的評估方法相比,通過對主觀性意見的量化和數值化處理,獲得了較為明確的評估數值,使得評估結果更為直觀。

1.2.2 定量評估方法

定量評估方法又可以分為2類:通用評估方法以及結構化模型方法。

1) 通用評估方法。是在不考慮系統結構的情況下,對系統性能進行評估。通過對比破壞性事件發生前后的系統性能獲得評估結果。它包括確定型方法和概率型方法2種,每種方法又可能包括靜態(不考慮時間因素)和動態(考慮時間因素)2種情形。

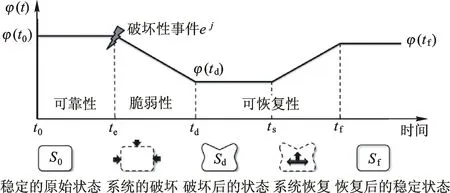

(1) 確定型方法。應用比較普遍的確定型方法是基于彈性三角模型的方法,它存在多種變形,部分表示形式如圖2所示。文獻[6]用彈性三角模型(如圖2a)所示)對地震后社區彈性損失進行測量,計算公式如下:

(1)

式中:t0時刻破壞性事件發生,t1恢復到之前水平;Q(t)為t時刻社區基礎設施的質量;陰影區表示彈性損失RRL,該數值越小,則彈性越好。文獻[7]用觀察時間段內(用T*表示)損失的能力比例來表征彈性,能力損失用三角形面積XT/2表示(如圖2b)所示),彈性用公式(T*-XT/2)/T*計算。更多的文獻在探討工程系統彈性時,基于可靠性工程研究方法,提出了基于彈性三角范式的更為復雜的分析框架,文獻[8]用可靠性、脆弱性、恢復能力以及新穩定狀態表征狀態轉移過程(如圖2c)所示);文獻[9]用可靠性、脆弱性和可恢復性表示系統狀態轉移過程(如圖2d所示)),但它們的彈性都可用性能函數來表示,其計算過程即為彈性三角范式的變形。

a) 用陰影面積計算彈性損失

b) 用三角形面積表示能力損失

c) 用4類轉移狀態描述彈性

d) 用3類轉移狀態描述彈性圖2 利用彈性三角形進行彈性損失測量

除了彈性三角形分析范式以外,許多研究者從自身應用角度出發,提出了指數型、期望型、指數函數型等多種彈性計算方法,在此不再贅述。確定型方法描述方式直觀,計算模型簡單,但是相關的參數、計算公式基于經驗獲得,是否真實反映系統性能缺乏理論依據,適用于較粗粒度的分析式評估。

(2) 概率型方法。采用概率而不是確定的數值來表征事件或系統的響應特征。文獻[10]提出了一種評估彈性的概率型方法,考慮了2個要素:性能的損失和恢復的時長。彈性定義為破壞產生后,性能損失處于最大可接受損失范圍之內以及恢復時長處于最大可接受破壞時間范圍之內的概率。該文對地震后基礎設施和社區的彈性分析,通過統計一系列仿真計算的結果獲得相關數據的概率,進而計算得到彈性。與確定型方法相比,概率型方法表征的隨機性更接近現實世界的真實情況,但相關的概率統計數據不易獲得,因為破壞性事件往往是偶發性的,而通過仿真獲得的數據同樣會面臨可信度的問題。

2) 結構化模型方法。結構化模型方法考查系統結構如何影響系統的彈性,即需要觀察系統的行為,對系統特征進行建模或模擬。具體又可分為3類:優化模型法,仿真模型法以及模糊邏輯模型法。(1) 優化模型法,即建立系統的彈性優化模型,通過模型量化并優化系統的彈性能力。文獻[11]使用多目標3階段隨機數學模型來評估和優化路網使用時間的彈性;文獻[12]使用2階段隨機規劃模型分析大城市公共交通網絡的彈性;文獻[13]提出了混合型整數線性模型設計前向和閉環供應鏈,并使用6個參數來表征彈性,等等。優化模型法具有很好的理論依據,但比較適合評估多節點構成的網絡系統的彈性。(2) 仿真模型法。文獻[14]使用離散事件仿真法評估供應鏈的彈性,將靈活性和冗余性作為彈性評估的要素,并使用6個不同的仿真場景進行了分析;文獻[15]用蒙特卡洛方法研究蓄水庫的彈性,考慮了多種極端情況;文獻[16]使用時間相關的仿真模型計算鐵路運輸系統的彈性指數。仿真模型法能很好地反映系統不同場景下的運行特征,但建模工作較為復雜,比較適合需要精確、細粒度評估彈性的場合。(3) 模糊邏輯模型法。少量的研究者使用模糊邏輯模型進行彈性分析。文獻[17]使用模糊邏輯模型評估組織彈性,使用模糊語法變量描述組織彈性指數之間的相對重要程度;文獻[18]使用模糊認知映射(FuzzyCognitionMap,FCM)來表征工程彈性的因素,它使用模糊圖結構的方式描述工程彈性的9個因素之間的因果推理關系,等等。模糊邏輯模型法是一種處理指標體系中不同指標關系的方法,需與其他評估方法一起配合才能完成評估工作,適合評估指標關系不太明確的場合。

2 太空體系的彈性評估方法

2.1 美國防部的彈性評估標準

美國防部在其彈性解釋文件中對太空能力的彈性進行了專門的闡釋,指出彈性包括了避險性(avoidance)、健壯性(robustness)、重構性(reconstitution)以及恢復性(recovery)4個方面,這為相關的評估方法提供了一個基礎框架。同時,美國防部認為彈性可在多個層次進行評估,如企業級、任務級以及功能級,各個層級的主要評估標準分別是對國家安全目標造成的風險、任務效能以及系統能力。美國防部要求,彈性評估時必須考慮如下5項要素:(1) 預想的對抗等級;(2) 支持任務必需的各部分能力目標;(3) 在指定對抗等級下,這些目標達不到的風險;(4) 對任務來說,最大的功能短板;(5) 任務中,所能容忍功能短板存在的時間。

美空軍太空與導彈系統中心對彈性進行了相關研究,獲得了一些初步的成果,建立了評估的初步方法。該中心研究人員提出了幾條構建彈性評估指標體系的原則[19]:(1) 區分不利條件下(指氣象、自然災害、太空環境影響等)的彈性以及敵對行動下(指物理攻擊、無線電攻擊、光學攻擊、干擾、欺騙、賽博攻擊等)的彈性;(2) 評估結果歸一化到[0,1]范圍;(3) 計算是基于物理現象,而不是領域專家觀點;(4) 在陳述中不是模糊的,是可驗證的(客觀性)。

2.2 工業部門提出的方法

隨著美軍事航天部門尤其是空軍太空司令部對太空體系彈性的日益重視,工業部門或與軍方密切聯系的公司,提出了各自的太空體系彈性評估方法,以項目報告或者會議交流報告的方式,對軍方的訴求予以回應。從現有公開資料來看,美軍方及工業部門提出的方法還較為粗略,還未建立一套廣為接受的標準框架。

2.2.1 波音公司提出的方法

波音公司提出了彈性分析過程,包括4個步驟:(1) 創建系統體系結構,建立能力標準;(2) 定義威脅;(3) 開發并驗證威脅場景;(4) 評估和總結。通過測度威脅場景中系統保留的能力而獲得系統彈性。該方法考慮彈性的4個方面,即避險性、健壯性、重構性和恢復性,在單一威脅下,用(0,1)之間的概率(RAV,RRO,RRC,RRV)來反映這4個方面,總的體系彈性R用下式計算[20]

R=1-(1-RAV)(1-RRO)·

(1-RRC)(1-RRV)

(2)

當面臨多個相關威脅時,用下式計算

(3)

式中:N為威脅的總數;Rs為累計的系統彈性(N個威脅);R1為第1 個威脅的適應彈性;Rn為第n個威脅的適應彈性。

當面臨多個不相關威脅時,用下式計算

(4)

式中:RFS為累計的系統彈性(N個威脅);Pn為第n個威脅發生的概率。

2.2.2 諾·格公司提出的方法

諾·格公司認為波音公司提出的方法主觀性太強,不夠直觀。它提出了一種與成本掛鉤、分析體系脆弱點的確定性方法來評估系統的彈性,其彈性分析的主要指標包括系統類型、系統成本、系統可靠性(執行任務的成功性)。它利用系統工程的方法,構建對抗性體系,在具體的作戰想定下尋找現有體系的脆弱點,并利用如下公式計算系統或體系的彈性[21]:系統彈性值=成功威脅現有系統的對抗系統成本/現有系統成本;企業彈性值=成功威脅現有企業的對抗企業成本/現有企業成本。2.2.3 諾·馬公司提出的方法該公司按照如下6個步驟進行太空彈性評估:(1) 研讀政府政策指導和戰略;(2) 研讀國防部長辦公室、美國空軍以及情報部門提出的框架;(3) 形成指標體系;(4) 研究系統屬性;(5) 研究評估標準;(6) 開發算法。最終獲得的算法考慮了威脅的可能性及其后果、系統恢復的能力等,其計算公式如下[22]:

R=CCap×(1-L×M×CCon)

(5)

式中:R為彈性;CCap為執行任務必要功能的能力;L為威脅事件的概率;M為威脅發生后重構或恢復任務能力的時間;CCon為威脅事件發生后能力損失的程度。

此外,該公司還開發了一種使用顏色標記評估彈性等級(4個能力等級:無、低、中、高)以及對抗后保有能力的方法。

2.2.4 宇航公司提出的方法

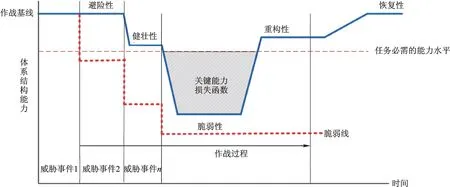

該公司使用能力損失的幅度及其持續時間來評估彈性,評估示例如圖3所示。圖中灰色陰影區稱為關鍵能力損失函數,是能力受損下不能完成任務的能力關于時間的積分。圖中還標注了避險性、健壯性、重構性以及恢復性對應的區域。關鍵損失函數的形狀尤為關鍵,不同形狀對應系統不同的能力。此外,該公司還提出了脆弱性的概念,當系統損失處于脆弱線(圖3中粗紅色虛線)以下時,系統失去重構的能力。

圖3 關鍵能力損失函數示例

2.2.5 MITRE公司提出的方法

MITRE公司在宇航公司提出的能力損失函數的基礎上,增加了對抗時間概率這一維度,用三維曲面圖的方式直觀表述系統彈性,如圖4所示,彈性用能力曲面所涵蓋的體積來描述。圖4中,綠色表示能力充足,黃色表示能力降級但足以完成任務,紅色表示能力不足以完成任務。

MITRE公司使用下式計算彈性:

(6)

式中:i為對抗性事件(序號從1~n);Pi為第i個事件發生的概率;T為事件從開始到結束的時間長度;Cri(t)是系統能力函數,當t時刻系統能力滿足系統所需時為1,否則為0。

2.2.6 蘭德公司提出的方法

在美空軍2014財年“太空彈性:對能力與經濟性平衡戰略的研究”項目支持下,蘭德公司對美太空體系的彈性進行了評估,最終提交了3份評估報告[23](包括1份附件)以及1套評估軟件“彈性評估流程及組合選項報告工具”(ResilienceAssessmentProcessandPortfolioOptionReportingTool,RAPAPORT)[24],給出了相關建議和評估結果。

蘭德公司認為,太空體系完整的評估要素應包括條令、組織、訓練、裝備、領導和教育、人事、設施以及政策(doctrine,organization,training,materiel,leadershipandeducation,personnel,facilities,andpolicy,DOTMLPF-P),而不僅僅是裝備要素(主要是在軌裝備)。通過對裝備以外要素的改善,可以不依賴在軌資產來提升體系的彈性,是預算受限情況下的合適選擇。

蘭德公司基于太空防護作戰概念,開發了一套一體化的方法,主要針對太空力量增強領域進行彈性方法研究。研究范圍覆蓋戰術/中隊層面(如太空操作中隊、太空預警中隊,負責衛星操控)以及戰役層面(如聯合太空作戰中心,負責聯合太空部隊的全球戰役應用)。蘭德首先對太空企業的每一項評估要素提出了評估標準和計算方法(核心是基于MITRE公司提出的計算方法),隨后根據關聯性構建DOTMLPF-P的節點網絡,分析了總的體系彈性。根據分析結果,給美國空軍提高太空體系彈性提出了頂層建議以及具體的建議。

2.3 學術界提出的方法

少量研究人員對太空體系的彈性評估方法開展了研究。美空軍少尉Turner[25]在其碩士論文中提出了一套評估衛星通信系統彈性的方法,論文采用的極端事件建模方法(ExtremeEventModeling)利用了基于單調非線性連續與混合整形變量的二次規劃技術。國內電子科學院的嚴曉芳等[26]基于波音公司的分析式方法,針對太空系統的單個威脅、多個不相關威脅、多個相關威脅、全部威脅場景的案例,給出了適應彈性的計算公式,進行了仿真分析。

3 不同評估方法的對比分析

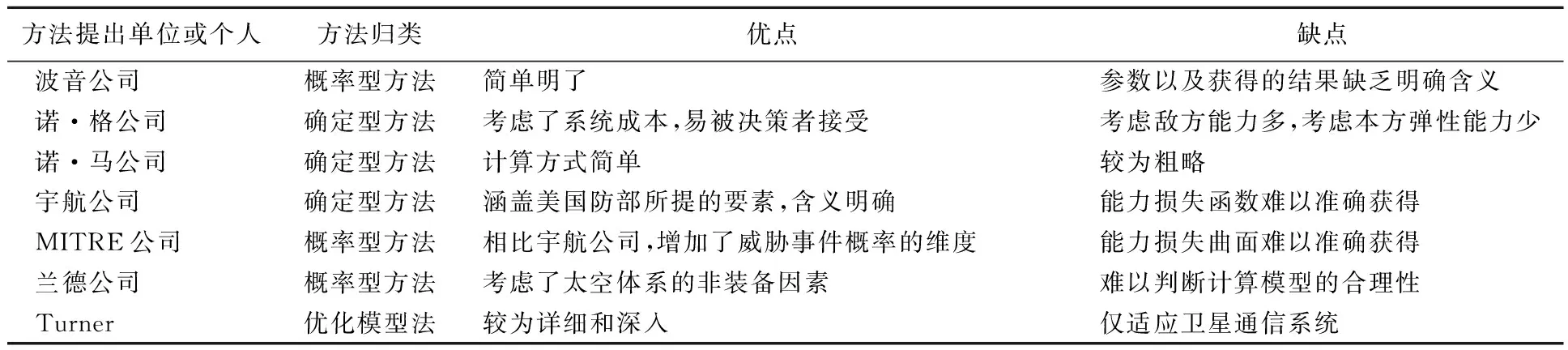

按照第1節的彈性評估分類法,對比了各太空體系彈性評估方法,如表1所示。需要說明的是,各個機構在提出具體的彈性計算公式之前,都闡述了評估過程或框架,因此,可以認為均使用了概念框架法,但表中只對核心計算方法進行了歸類。

表1 不同評估方法比較

從對比可以看出,各機構普遍使用概率型方法和確定型方法進行彈性能力計算,其優缺點和適用范圍與第1節所述一樣。再對照美國國防部所提出的5條標準,可以發現各公司都在一定程度上進行了響應。比如除諾·格公司以外,其他公司都考慮了彈性的避險性、穩健性、重構性和恢復性4個方面;諾·格公司、蘭德公司在評估中考慮了系統的功能短板,但其他公司沒有深入考慮;所有公司都沒有考慮容忍功能短板存在時間這一評估要素。因此,現有的評估方法都不能完全滿足國防部的標準,也表明太空體系彈性評估方法還處于初步研究階段。

太空體系彈性評估,必然要經歷探索性研究、建立成熟體系、基于應用案例深入研究等幾個階段。從發展趨勢來看,經過前期探索,美軍有可能近期形成成熟的評估體系,并明確評估原則、評估標準、評估過程、評估算法等,最后不同用戶可從自身角度出發進行案例的深度研究。

4 結 束 語

彈性概念的提出,是對工程系統安全性、生存性、可靠性等概念的拓展,反映了一種以系統為中心向以能力為中心的思維理念轉變,同時也會帶來系統設計范式的改變,將對系統的作戰能力帶來深遠的影響。太空體系彈性評估方法還處于探索階段,現有的許多方法脫胎于系統安全工程、系統可靠性工程中所使用的方法,還缺乏比較權威的、經過詳細驗證的方法,有待進一步探索和研究。

)

[1]DOD.FACT SHEET:Resilience of space capabilities [EB/OL](2011-10-14)[2017-03-24].http://archive.defense.gov/home/features/2011/0111_nsss/docs/DoD%20Fact%20Sheet% 20-%20Resilience.pdf.

[2]GOERGER S R,MADNI A M,ESLINGER O J.Engineered resilient systems:a DoD perspective [J].Procedia Computer Science,2014,28:865-872.

[3]HOSSEINI S,BARKER K,E.RAMIREZ-MARQUEZ J.A review of definitions and measures of system resilience [J].Reliability Engineering and System Safety,2016,145:47-61.

[4]STERBENZ J P G.,CETINKAYA E K,HAMEED M A,et al.Modeling and analysis of network resilience [C]// Proceedings of the IEEE COMSNETS.Bangalore,India:IEEE,2011:1-10.

[5]VLACHEAS P,STAVROULAKI V,DEMESTICHAS P,et al.Towards end-to-end network resilience [J].Int J Crit Infrastruct Prot,2013,6(3/4):159-178.

[6]BRUNEAU M,CHANG S E,EGUCHI R T,et al.A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities [J].Earthquake Spectra,2003,19(4):733-752.

[7]ZOBEL C W.Representing perceived tradeoffs in defining disaster resilience [J].Decision Support Systems,2011,50(2):394-403.

[8]YODO N,WANG P.Resilience modeling and quantification for engineered systems using bayesian networks [J].Journal of Mechanical Design,2016,138(3):031404-031404-12.

[9]HENRY D,RAMIREZ-MARQUEZ J E.Generic metrics and quantitative approaches for system resilience as a function of time [J].Reliability Engineering and System Safety,2012,99:114-122.

(編輯:李江濤)

A Summary of Space System Resilience Assessment Methods

TANG Yafeng, XU Yanli, LI Jilian

(Department of Space Equipment, Equipment Academy, Beijing 101416, China)

In recent years, US forces take resilience as an essential guideline for the construction of the space system. Therefore, it is urgent to answer such a basic question: how to properly assess the resilience of a space system? Firstly, the definition and application of resilience are discussed based on document analysis, and the typical related assessment methods are summarized and classified with qualitative and quantitative methods. Secondly, a series of existing space resilience assessment methods are summarized and compared. It is concluded that these methods are mostly acquired with appropriate modification of those used in the engineering area. Taking the space system feature into account, future researchers are expected to enhance the research of the following basic issues, such as resilience assessment principles, assessment process, index systems and computing methods, so as to construct a complete resilience assessment framework.

space; resilience; assessment; qualitative; quantitative

2017-03-28

部委級資助項目

湯亞鋒(1982—),男,講師,博士,主要研究方向為太空力量建設與運用。

E917

2095-3828(2017)03-0074-07

A DOI 10.3783/j.issn.2095-3828.2017.03.013