基于生命周期的農業企業社會責任路徑選擇研究

摘要:基于企業生命周期視角,在對農業企業履行社會責任的動機進行分析的基礎上,構建農業企業社會責任生命周期模型,探索農業企業履行社會責任的決策機理和路徑選擇模式,為引導農業企業積極履行社會責任提供有益參考。

關鍵詞:企業社會責任;路徑選擇;農業企業

中圖分類號:F270 文獻識別碼:A 文章編號:1001-828X(2017)013-00-03

一、問題的提出

農業企業作為重要的產業組織形式,在優化農業產業結構、促進農村經濟發展、提高農民收入水平等方面發揮巨大作用。但是,近年來農產品質量安全事件的頻繁曝光,社會要求農業企業履行企業社會責任(Corporate Social Responsibility,以下簡稱:CSR)的呼聲越來越高,農業企業社會責任問題受到社會各界的高度重視。處于同樣的社會經濟環境,面對類似的制度壓力,為什么有的農業企業能夠積極履行CSR,而有的企業則出現污染環境、生產偽劣產品等不正當行為?事實上,CSR行為是企業的一種決策選擇,是企業內在認知和動機的充分體現。受發展階段、經營目標以及企業能力等因素影響,不同農業企業對履行CSR的認知、態度和動機存在差異,導致農業企業履行CSR的路徑也不盡相同。在當前轉軌的市場經濟條件下,農業企業該如何選擇與自身的需求和能力相匹配的路徑履行CSR以實現企業的持續穩健發展?鑒于此,本文基于企業生命周期視角,首先根據企業特性對農業企業社會責任進行了界定,在此基礎上分析農業企業履行CSR的動力機制,并進一步構建農業企業履行CSR的路徑選擇模型,以期為農業企業更好履行CSR提供有用指導。

二、農業企業履行CSR的驅動力

Carroll認為CSR是社會在一定時期對企業提出的經濟、法律、道德和慈善的期望之和[1]。CSR具體包括經濟責任、法律責任、倫理責任和慈善責任四個方面的內容,其中經濟責任是最基本的責任,是企業履行其它三種責任的基礎,法律責任次之,倫理責任處于第三層級,慈善責任處于頂層。作為經濟組織,無異于一般企業,為了生存和發展,盈利是農業企業的主要目標。但是,由于目前國內大多數農業企業都發跡于農業,成長于農村,無論這些企業當前的狀態(規模、經營范圍、收入結構、國際化程度等)怎樣,都始終無法割裂與農業、農村和農民的天然聯系[2]。多數農業企業在享受一些額外權益(例如免稅、優惠信貸等)的同時也被賦予了更多的使命(如農業技術推廣、帶動農戶等),因此很難將農業企業定位為單純的經濟組織。農業企業的戰略性和基礎性地位,決定了其在本質上是“三農”的企業,農業企業CSR行為也勢必打上“三農”的烙印,其責任范疇與“三農”息息相關,比如為農民提供就業崗位,促進新農村建設等,“三農”責任成為農業企業社會責任內容的重要組成部分。以Carroll對CSR內涵的界定為基礎,將農業企業社會責任界定為在給定的時間內,社會對農業企業所具有的經濟、法律、倫理、“三農”、慈善方面期望的總和。

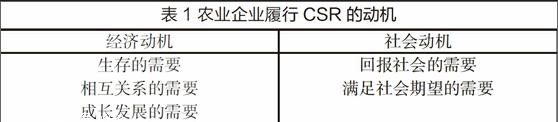

組織行為學理論認為,動機與行為選擇是對應統一的,任何企業行為都有其內在的目的和動機,是企業經營目標和發展需要的體現。農業企業履行CSR也不例外,為了滿足企業不同需求,農業企業選擇承擔相應的CSR。美國著名心理學家Maslow提出個人需求層次理論模型,認為人有生理需要、安全需要、交往需要、自尊需要以及自我實現五個層次的需要[3]。美國耶魯大學的Alderfer在Maslow的需要層次理念的基礎上,建立一個與組織情景有關的人類需求概念,認為人們共存在3種核心需要,即生存的需要、相互關系的需要和成長發展的需要[4]。企業組織是一個人格化的實體,企業目標和發展需求不同,其決策選擇和行為方式也不同。實際上,農業企業履行CSR的動機,是企業滿足不同層次需求的體現。一方面,農業企業是政府實施部分農村社會經濟政策的工具,在這一過程中,農業企業積極履行CSR,取得生存和發展的合法性,并獲得一般企業所無法享受的政策福利和政治資源,包括各項優惠扶持政策、稀缺信息資源等,同時也維系、鞏固和強化與政府之間的關系。農業企業所獲得的資源正是企業生存、相互關系以及成長發展所需要,即農業企業履行CSR受經濟目標所驅動。另一方面,大多數農業企業的經營者成長于農村,與農村社區存在著傳統的血緣、親緣或地緣關系,出于回報鄉土、回饋社會和實現個人價值等動因,農業企業積極履行CSR以滿足農村社區乃至社會主要利益相關者的訴求,比如積極參與社區的公益事業、參與慈善捐款等活動。因此,可將農業企業履行CSR的動機歸納為經濟動機和社會動機,具體見表1。其中,經濟動機主要指生存的需要、相互關系的需要以及成長發展的需要,包括追求企業盈利、保持競爭力、獲得社會的認可,樹立良好的企業形象等。社會動機主要指回報社會、滿足社會對企業的期望,包括帶領農戶致富、慈善捐贈等。經濟利益的驅動是農業企業履行CSR最基本的需求和動機,而社會動機則是農業企業近乎于與生俱來的本能,具有原發性,與農業企業誕生的背景及使命有關。對于一般企業而言,社會動機往往是在經濟需求滿足的基礎上所衍生的需求,而農業企業則不同,社會動機與經濟動機雖不能等量齊觀,但都是農業企業履行CSR的主導動機,貫穿于農業企業發展的始終。

三、農業企業履行CSR的路徑選擇

1.農業企業CSR生命周期模型構建

20世紀80年代,Adizes提出了企業生命周期理論,認為企業同生物一樣都遵從“生命周期”規律,也經歷一個從生到死、由盛轉衰的過程[5]。一般認為,企業生命周期可分為初創期、成長期、成熟期和衰退期。其中,在初創期,求得生存與發展是企業的首要目標,資金投入量大且循環周期長,經常出現資金短缺等問題,不少企業夭折于該階段;在成長期,處于該階段的企業發展速度較快,初步確立市場地位,在市場上具有一定的競爭力,但仍有很大的發展和提升空間;在成熟期,企業各方面的發展處于穩定狀態,市場風險與管理風險較小,發展增速緩慢,但經濟效益仍較好;在衰退期,企業的發展遭遇瓶頸,產品市場萎縮,發展呈負增長的態勢,效益急劇下滑,企業面臨生存壓力。如果企業能夠及時調整戰略化解企業危機,企業將進入蛻變期,實現持續發展,反之亦然。受經濟實力、企業使命和發展戰略等因素的制約,企業履行CSR的行為選擇應與其自身所處的發展階段和動機一致,否則極有可能影響企業的生產經營。

在初創期,農業企業的首要目標是生存與發展,處于該時期的農業企業的生產能力較弱,應對風險的能力較差,企業盈利較不穩定,綜合實力較弱。為了企業能夠生存和發展下去,企業的重點在于獲得消費者的認可。因此,農業企業通過提供合格的產品或服務以獲取消費者的貨幣投票,從而達到占有市場份額,確保企業的生存和發展。在該階段,農業企業的經濟性動機較為強烈,社會性動機則不明顯,經濟責任和法律責任是農業企業的核心責任和關鍵行為。此外,農業企業的產業特性決定了其大部分資源依賴于農村,農業企業有意無意地承擔部分“三農”責任,比如為農民提供就業崗位等。處于該時期的農業企業對社會責任的認知不強,CSR意識較單薄,企業所關注的利益相關者以及履行責任的范圍相對狹隘。

隨著農業企業的成長和盈利,企業進入了成長期,企業規模逐漸擴大,生產能力不斷提升,銷售收入出現大幅增長,農業企業的經濟實力大大增強。此時,企業內部的管理和運營也日趨成熟,企業的決策方式和發展目標發生顯著變化,農業企業開始關注企業的長遠發展,越來越關注產品的質量安全以及企業的形象和聲譽,關注的焦點也從內部管理逐漸向外部環境轉移。農業企業的需求出現升級,經濟動機仍是關鍵,但是社會動機開始變得清晰和強烈。農業企業作為社會構成的重要組成部分,在融入社會的過程中,既有企業發展和成長的需要,也有獲得社會認可和尊重的訴求。因此,農業企業遵守社會道德標準和規范,遵循社會的價值觀、農村的信任結構以及慣例。倫理責任成為農業企業社會責任行為的重要構成。此外,農村社區資源非常豐富,既有自然資源,也有社會資源;既有有形資源,也有無形資源。農業企業大多數的生產資源能夠通過社區和自然環境獲得,不但可以從農村獲得所需的生產資料,也能夠吸納農民成為股東或是員工,社區居民也是農業企業產品的消費者或是潛在的消費者。隨著農業企業的不斷發展和壯大,與農民的互動需求增強,農業企業對“三農”的原發性情結被激發,積極投資社區基礎設施建設、支持社區的教育事業、參與社區的公益慈善捐款等活動。中國人的社會是一種“差序格局”,這種格局“好像把一塊石頭丟在水面上所發生的一圈圈推出去的波紋,每個人都是社會影響所推出去的圈子的中心”,“一圈圈推出去,愈推愈遠,也愈推愈薄”,“差序格局”存在于血緣和親緣關系中,也存在于地緣關系中[6]。同樣地,個體的差序格局被延伸到組織結構中,農業企業承擔的“三農”責任也呈現差序格局的特點,以所在的農村社區為中心,逐步向社會延伸。此階段,農業企業的能力仍有限,對“三農”承擔的責任僅局限于所在社區。

進入成熟期,農業企業的發展基本處于穩定的狀態,市場風險與管理風險大幅降低,企業的市場競爭力較強,企業整體效益較好,但企業的發展增速放緩。此時,農業企業的決策和管理日趨成熟,發展目標也變得復雜,不再單純的追求經濟利益,也積極參與社會問題的解決以回饋社會。在該階段,農業企業為社會提供更多的就業崗位,尤其是為農村剩余勞動力提供就業機會,投資農村社區的基礎設施建設,支持教育事業,參與社會的慈善公益事業等。其“三農”責任從所在社區擴展至周邊的農村、甚至更大的范圍,如果說成長期承擔的社會責任是局部的,那么該階段履行的社會責任則是全面的。在此階段企業的經濟動機弱化,社會性動機明顯增強。

隨著企業發展增速的放緩,農業企業的市場份額開始出現萎縮的跡象,利潤空間變得越來越小,企業進入衰退期。為了避免企業發展狀況的進一步惡化,此時農業企業的經濟動機較為強烈,開始出現戰略上的調整,尋找新的發展方向,以謀求企業的蛻變,農業企業進入新的生命周期,經濟責任是農業企業的重中之重,農業企業的需求和動機與初創期相似,經濟責任和法律責任成了該時期農業企業社會責任的重點內容。

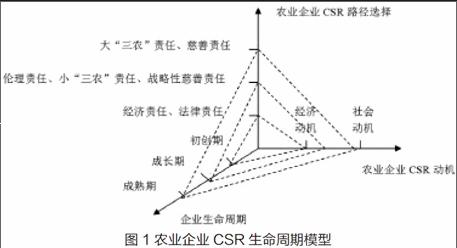

根據上述的分析可知,在不同的發展階段,企業的發展目標、經營方向、成長動力、需求以及能力呈現不同特點,農業企業履行CSR的行為選擇也不盡相同。故此,根據企業在不同發展階段的特點及需求,構建基于動機、生命周期、路徑選擇三維度的農業企業CSR生命周期模型(如圖1)。

從圖1可以看出:(1)在初創期,農業企業的動機較為簡單,以經濟動機為主,社會動機表現不明顯,企業的主要目標是獲得經濟利潤和社會的認可,尤其是消費者的認可,因此,在該階段,經濟責任和法律責任是農業企業最基本和最核心的責任;(2)隨著農業企業的成長并盈利,在成長期,社會動機逐步成為驅動農業企業行為的主導力量,無論是出于企業長遠發展的考慮,抑或是出于“三農”的情結,農業企業在承擔經濟責任和法律責任的基礎上,進一步履行倫理責任、小“三農責任”和戰略性慈善責任;(3)農業企業發展到一定時期和規模后,處于較為穩定的成熟期,企業的經營決策發展變化,社會動機占據主導地位,為了回饋社會、滿足社會的期望,農業企業進一步履行慈善責任和大“三農”責任。

2.農業企業履行CSR的路徑選擇模式

根據農業企業CSR生命周期模型,歸納提煉出農業企業在不同發展階段履行CSR的行為模式,分別為基礎模式、戰略模式和企業公民參與模式。

基礎模式主要履行經濟責任和法律責任,是農業企業履行CSR的初級模式,所涵蓋的內容是農業企業最基本的責任,基礎模式的履行是農業企業生存的保障,是企業取得合法性的前提,對農業企業經濟實力的要求不高,幾乎所有發展階段的企業都具備履行的能力,適合所有規模和類型的企業,尤其適合處于初創期和小規模的企業。

戰略模式主要履行經濟責任、法律責任、倫理責任、戰略性慈善責任和小“三農”責任。在戰略模式中,經濟責任和法律責任仍是農業企業的基本責任,而倫理責任、“三農責任”、慈善責任的履行范圍和強度則與農業企業發展戰略和“三農”情結密切相關,除了遵紀守法,誠信經營,為消費者提供合格的產品或服務外,發揮產業輻射功能,為農民提供就業崗位、帶動農戶增收、參與農村社區慈善活動等是戰略模式的主要內容,履行的內容、范圍、對象更為廣泛,因此,選擇戰略模式的企業不僅要具有較好的經濟實力,同時需具備良好的組織管理能力,這一模式通常適合于處于成長期和成熟期的企業。

相較于基礎模式和戰略模式,企業公民參與模式的作用對象更多,拓展至社會層面,除了基本的經濟和法律責任外,不求回報的倫理責任、大“三農責任”、慈善責任的履行是該模式的顯著特點,參加社會公益組織或活動、參與慈善捐助、關注社會弱勢群體、援助教育機構等是該模式的主要內容,企業實施企業公民參與模式的成本較高、投入較大,因此,該模式通常適合于成熟期的企業和具有較強的社會責任感和實力的企業。

四、結語

本文基于生命周期視角,構建農業企業CSR生命周期模型,在此基礎上,歸納提煉農業企業履行CSR的三種路徑選擇模式:基礎模式、戰略模式和企業公民參與模式。其中,基礎模式適用于初創期、規模較小的企業,戰略模式適用于成長期和成熟期企業,企業公民參與模式適用于成熟期的企業和具有較強的社會責任感和實力的企業。總體而言,農業企業在進行CSR行為決策的過程中,應同時兼顧作為“經濟人”和“社會人”的責任和義務,選擇恰當模式,最終實現企業內部收益最大化和社會福利帕累托最優。

參考文獻:

[1]Carroll. A. B. A three-dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance [J]. Academy of management review, 1979,4(4).

[2]歐曉明,汪鳳桂.社會資本、非正式制度和農業企業發展:機制抑或路徑[J].改革,2011(10).

[3]Maslow. A. H. Motivation and Personality [M]. New York: Harper & Row, 1954.

[4]Alderfer. C. P. Existence, Relatedness, and Growth[M]. New York: Free Press, 1972.

[5]Adizes.I. Corporate Lifecycles: How and Why Corporations Grow and Die and What to Do About It[M]. New Jersey: Prentice Hall, 1988.

[6]費孝通.鄉土中國[M].北京:北京大學出版社,1998.

作者簡介:馬少華(1986-),女,廣東汕頭人,廣東省社會科學院助理研究員,管理學博士,主要從事企業社會責任研究。

基金項目:本文是廣東省哲學社會科學“十二五”規劃項目“農業企業社會責任動機與路徑選擇研究”(編號:GD14CGL15)的階段性研究成果之一。