徐生翁致沈紅茶書簡

□ 唐吟方

徐生翁致沈紅茶書簡

□ 唐吟方

徐生翁(1875-1964),浙江紹興人。早年姓李,名徐,號生翁。中年署名李生翁,晚年復姓徐,仍號生翁。建國后曾任浙江省文史研究館館員。20世紀末,徐生翁從一個久不為人知的一方名家,突然走進當代書壇,成為大家熟知的人物。那時,書壇一個徐生翁,畫壇一個陳子莊,他們成了藝林的傳奇人物,令人矚目。

當時大家有一種誤解,以為徐生翁在他生活的年代局促一隅,無藉藉之名。實際情況相反,20世紀20年代中期他已被當時藝壇目為名士。1926年出版的《中國現代金石書畫家小傳》第一集載入徐生翁小傳,稱“大江南北,僉稱先生所作古木、幽花,自成馨逸,金石書畫橫絕千秋,前無古人,后無來者”。1928年王瞻民輯、中華書局印行的《越中歷代畫人傳》也收錄徐生翁條目,而且是其中僅有的當時健在的兩位書畫家之一,備極時譽。傳曰:“李徐,會稽人,性狷介,不妄與人交。善書法,以秦漢六朝之筆,運以己意,有恥與人同之意。畫也高情邁俗,古拙可愛。”

30年代,徐生翁為無數江南名勝題額或書寫長聯。著名者,1931年為紹興大禹陵窆石刻銘“民國二十一年一月徐生翁題:會稽山萬古,此石萬古”,又題“窆石亭”額。1934年為杭州凈慈禪寺書寫長聯,此聯至今尚存大殿石柱。1935年為上虞曹娥廟書長聯。1938年為紹興鑒湖鐘堰廟題額。杭州岳廟大殿撰并題寫的長聯“名勝非藏納之區,對此忠骸,可半廢西湖祠墓;時勢豈權奸能造,微公涅臂,有誰話南渡君臣”,更是廣為稱頌。

20世紀三四十年代,徐生翁就是名滿浙東的書家了。雖然他的追求顯得冷僻,大多數人無法理解,但是同時代的名士注意到這位紹興籍書家的藝術特質。抗戰爆發后,主持紹興行署的國民政府官員賀揚靈就力挺徐生翁的藝術,尊徐為上賓。徐生翁也受到浙東藝術界同仁的尊敬,如國畫家趙雪侯、沈紅茶,詞人朱秋農,名僧印西和尚,都看重徐的藝術,推盞把酒,話書論畫,徐一直是紹興藝術界的中心人物。

徐生翁流傳于世的大部分精品就是送給這些朋友的。生翁弟子沈定庵如今還保留著1938年春天乃師和趙雪侯、沈紅茶、印西等八人合作的《蘭蕙圖》,記錄徐生翁作為東南名家活動的片斷。同一時期胡蘭成在文章中也談到“李徐亦布衣,當代紹興人,年六十余矣,非貴顯,亦不往來顯貴者之門,又遠離滬上書家之相互標榜,其書名僅紹興人知之,而紹興人亦鮮有知書之精湛在沈康吳之上,而其博大雍容且在鄧石如之上者。李徐字生翁,其人恂恂,誠樸長者。余學書三年,觀李書而不知其佳,五年后始驚服。得李書數幅,懸掛壁上,配以康書見其獷,配以吳書,則吳書見其俗,配以沈書,則沈書見其拘。當擇鄧書之佳者,與陳摶書‘開張天岸馬,奇逸人中龍’十字配之。”(見1943年10日上海《人間》第一卷第四期)胡蘭成的評述很大程度上揭示了徐生翁在當時藝術界的生存狀況,而胡蘭成自敘讀徐字的感受,也是大多數人的直覺反應,徐生翁的字不好懂,甚至難以欣賞。1944年初夏,鄧散木有感于徐生翁那手夭矯不群的書法,專程從大上海趕到古城紹興拜訪。鄧散木和徐生翁會晤的詳情現在已不得而知,但從鄧散木返滬后在《新民晚報》上發表介紹徐生翁的文章來看,可探知狂士鄧散木對徐的敬重。當時鄧的老師蕭退庵看了徐的書跡后拍案叫絕,驚為“已入化境”。此外,鄧的這次古越之行,也影響到他交友圈里一些藝術家的興趣。如當時已在海上畫壇嶄露頭角的國畫家唐云也求過徐生翁書聯。建國后,國畫大師黃賓虹在杭州看到徐生翁的字和畫,驚嘆叫絕,熱情邀請徐生翁出山,到浙江美院任教。此外,1950擔任浙江省文聯主席、浙江省文史研究館館長的宋云彬,也通過友人求得生翁的對聯。

徐生翁(1875-1964)

沈紅茶(1902-1985)

徐生翁 菊花圖 紙本設色

徐生翁 元遺山詩 紙本

筆者臚列這些舊事,意欲說明,在區域藝壇享有盛譽的徐生翁,已被藝術圈的人物看好。然而可能是徐生翁的原因,他所追求的藝術與世俗意義上的“藝術”距離太過遙遠;也可能是徐生翁所生存的社會原因,內憂外患的國情沒有給他充分展露藝術的機會,即使有人嘆賞看重,但他們并沒有定于一尊的話語權,于是徐生翁藝術成就在相當長的時間里受到冷遇、閑置,不被人提起。盡管建國后徐以藝術造詣被聘入浙江省文史研究館,享受政府給予的津貼,但是對年屆耄耋的徐生翁來說,他的藝術并未得到應有的重視。

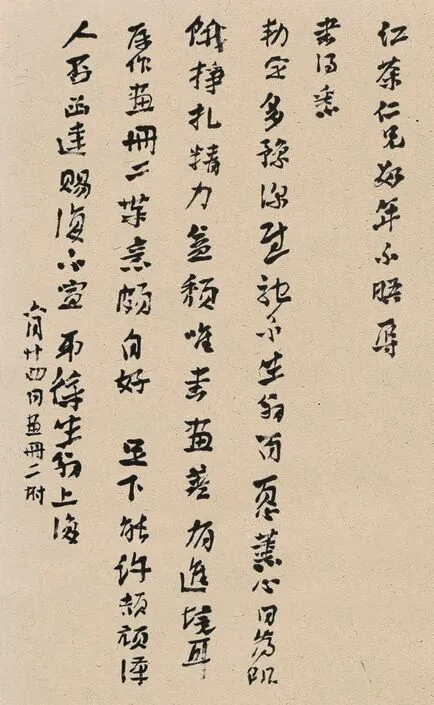

徐生翁致沈紅茶書簡之三

徐生翁致沈紅茶書簡之二

20世紀四五十年代江南藝術界精英對徐生翁藝術的關注,在徐生翁去世20年后意外派上用場。改革開放的80年代中后期,生翁弟子沈定庵著文推介乃師藝術時,由于引述四五十年代藝壇精英的評價,徐生翁在“書法熱”和提倡“創新”的語境下重顯書壇,進而成為書法圈里的熱點人物,被書法大眾推重、贊美,并被奉為20世紀書壇的大師。徐生翁生前的“冷”與身后的“熱”,似乎都緣于社會背景的轉換。

徐生翁留下來的作品并不多,大多數珍藏于其弟子沈定庵之手,而其存世的墨跡,幾乎都已披露發表。這里要介紹的三件徐生翁書札,是20世紀30年代至40年代和國畫家沈紅茶的通信。據我所知,徐沈在那個時候的通信不止這些,這三通僅僅是他們的部分通信。受信者沈紅茶(1902-1985)是浙江海寧人,曾在中央大學民眾教育學院任教,抗戰前出任杭州第三民眾教育館館長,和國畫家潘天壽、陸維釗、諸樂三、余任天為同時代畫友。抗戰初期流寓紹興,受蔡元培影響,捐資創辦孑民美育院,任教授,后輾轉天目山避居,擔任過浙江通志館編輯。1947年出版的中國第一本《中國美術年鑒》載錄其小傳,有《沈紅茶畫集》傳世。沈紅茶精于國畫,畫風靜穆,以金石筆意入畫,帶有極濃郁的圖案意味,在上個世紀三四十年代的浙江畫壇享有盛譽。建國后由于歷史原因被剝奪作畫權利,遂致畫名隱沒不顯。

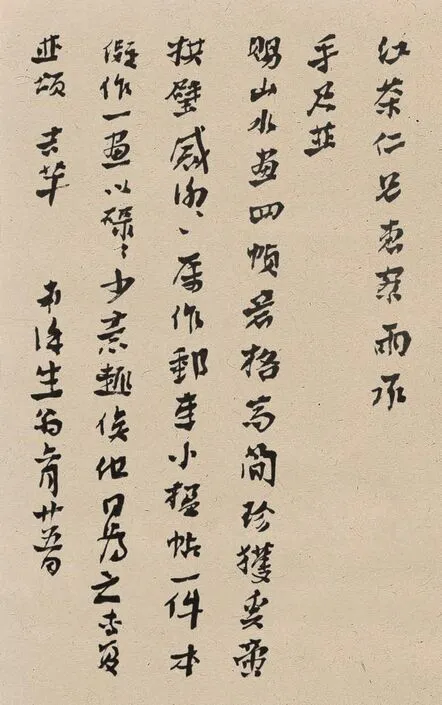

徐生翁致沈紅茶書簡之一

這三通徐生翁書簡的具體寫作時間,目前已無法確認。依據保留下來的信封郵戳,大致可判斷寫于1934年至1945年之間。三通書信的原文移錄如下:

其一:

紅茶仁兄惠察:

兩承手尺并賜山水畫四幀,意格高簡,珍獲奚啻拱璧!感謝感謝!屬作郵奉小楹帖一件,本擬作一畫,以碌碌少意趣,俟他日為之。專復,并頌吉羊!

弟徐生翁

六月廿五日

其二:

紅茶仁兄惠察:

春初惠書,備荷獎飾,愧難克承,時日弗居,倏忽中復悵惘悵惘。拙畫一、楹聯一郵奉,希察收。長夏頗作詩畫否?有暇幸時賜音。并頌

邁吉!

弟徐生翁上

六月廿一日

其三∶

紅茶仁兄:

數年不晤,辱書。得悉勅定多豫,深慰馳系。生翁百憂薰心,日為饑餓掙扎,精力益頹,惟書畫差有進境耳。屬作畫冊二葉,意頗自好,足下能許頡頏漢人否?函達賜復,不宣。

弟徐生翁上復

六月廿四日

畫冊二附

目前所見有關徐生翁的史料,除了作品,對其生活狀態的記錄并不多,這三通書信涉及與友人“書畫贈答”“激賞評價”和“生活現狀紀錄”的話題。特別值得注意的是第三通書信,其中透露了抗戰期間徐生翁有關生存處境,至少傳達了以下幾點的信息:徐生翁與沈紅茶是舊識同道。徐當時的生活境況頗潦倒,故書簡中有“日為饑餓掙扎,精力益頹”之語。不過徐生翁引以為豪的是在書畫上有不小的進展,他對自己的藝術創作流露的神情是滿意的,并希望得到老朋友的首肯。這封短柬和現在已發表的徐生翁書簡不太一樣,不能看成是一封泛泛的應酬性書簡。

徐生翁在《我學書畫》一文中說:“我學書畫,不欲專從碑帖古畫中尋求資糧,筆法材料多數還是從各種事物中若木工之運斤,泥水工之堊壁,石工之錘石,或詩歌、音樂及自然間一切動靜中取得之。”他與沈紅茶的這封信中,恰恰有“足下能許頡頏漢人否”云云,明確表達了作者在藝術創作上的取向,希望突破中國精英藝術體系的界限,有向精英體系外的“民間”學習的意味。徐生翁的這種藝術立場與晚清興起的藝術思潮有相近之處,也應合“五四”以來學術界精英走向民間的“采風”運動。沈紅茶一生的身份在民眾教育家及畫家之間轉換,或許也是這種因素。徐生翁在書信里的表達,含有期待相知者的同聲呼應,自然也有互勉之意。從措詞看,作者把受信者視為知己。沈紅茶晚年在日記里以“筆筆頓挫,筆筆轉折,蒼茫高古”贊賞老友生翁,當出于至誠。

徐生翁這位具有創造性的藝術家,在信中也流露出孤寂的心情。在漫漫藝途上,知己者寥寥,所以作者也難得有這樣推心置腹的感情表白。透視徐生翁的藝術創作,這是難得的史料。■

責任編輯:韓少玄