西班牙陽光照耀下的歌劇(二)

司馬勤

上一期專欄中,我原本打算暢談最近的西班牙之旅,但落筆不久就偏了題,聊起了那次多年前造訪西班牙的經歷。我發誓,這一次不會再犯同樣的錯,將會回到在馬德里所看演出的主題上。可是,讓我先說說另一件事。

幾年前,我在紐約曼哈頓參加了一場高級別的私人晚宴——主人家預先公布了賓客的名單,好讓你事先做足社交的準備。那一列名字里包括幾位行內素未謀面、但聲名響當當的人物。那天,我坐在了著名歌劇策劃人杰拉德·莫迪埃(Gerard Mortier)身旁。

時至今日,我都不能確定,主人安排我們坐在一起,是她看得起我還是刻意開了個淘氣的玩笑——報道音樂界動態的記者被安排坐在紐約歌劇圈中最遭人非議的大人物身邊,雙方必定相對兩無言。當時,莫迪埃還是眾矢之的,歌劇界指控正是他一手導致了紐約市立歌劇院的一蹶不振:當年,是他游說歌劇院為了配合林肯中心的場地翻新,取消了2008-2009演出季;后來,也正是他在上任前,毅然辭去了市立歌劇院總監的職務(但不知何故,又成功地索得了賠償的遣散費)。幾年后,到了市立歌劇院真的關門大吉的那一天,我們才發現原來這其中有更多的“始作俑者”,但莫迪埃依舊在這一黑名單中占據著重要地位。

回到私人晚宴上。大家用餐時都談笑風生。盡管莫迪埃先生與我近在咫尺,卻好像有一大塊厚厚的冰墻把我們隔開了一樣——直至席上有人熱情洋溢地贊揚起一位女高音,我倆不約而同地都翻了個白眼。不僅如此,我們兩個都留意到彼此在那一刻同時都在翻白眼。我們頓時就變成了久別重逢的知己——冰墻?冰墻是什么?

莫迪埃的畢生宏愿就是制造爭議——相比之下,制作歌劇只算是他的喜好之一罷了——但是他待人接物都彬彬有禮,講話也謙卑。當時,莫迪埃剛走馬上任馬德里皇家歌劇院的藝術總監——那是他一生中的最后一個職位——他跟我滔滔不絕地描繪著將要帶到馬德里的新歌劇,包括菲利普·格拉斯(Philip Glass)的《完美的美國人》(PerfectAmerican)與查爾斯·沃里寧(Charles Wuorinen)的《斷背山》(BrokebackMountain)。這兩部歌劇原本是為紐約市立歌劇院而委約的。

我問他沃里寧的歌劇在馬德里首演會引起什么反響,因為當時我對馬德里的認知,僅限于佩德羅·阿莫多瓦(PedroAlmod6var,西班牙國寶級電影導演)的電影。雖然說與阿莫多瓦的作品相比,兩個同性戀牛仔唱出十二音音階的旋律,只能算得上平淡無奇。“啊,你要知道,在馬德里沒有真正的歌劇傳統,”莫迪埃說,“這是最大的優勢。在一個歌劇傳統根深蒂固的城市里,是不可能這樣挑戰極限的。”

晚宴結束的時候,莫迪埃鄭重地邀請我去看《斷背山》,以及任何我感興趣的馬德里皇家歌劇院的劇目。當時我忙著其他事務分身無術,短期內無法安排西班牙之旅。但是,就在我還沒機會到訪西班牙之前,莫迪埃在馬德里又掀起了新的爭議,讓該歌劇院“聲名遠揚”。

《斷背山》首演前幾個月,莫迪埃對外公布他患上胰腺癌,也大膽地列出了可以繼任藝術總監一職的人選名單。在一次采訪中,他告訴全球媒體,透露出歌劇院的幕后消息稱,必須指定一位西班牙人來繼任該位,但他個人卻堅持西班牙國土上無人可以勝任此位。“禍從口出”,他被開除了。后來皇家歌劇院董事會聘請了巴塞羅那利索大歌劇院的喬安·馬塔博茨(Joan Matabosch)前來接任,莫迪埃被邀請回巢當藝術顧問。幾個月后,他與世長辭。

《斷背山》首演后一年多,我終于到訪了西班牙,但其實主要是為了看斗牛。整年的歌劇演出季已經接近尾聲,我唯一趕得上的,是馬德里皇家歌劇院自家制作的《菲岱里奧》(Fidelio)。這部作品不是我的心儀之選,但最起碼歌劇故事發生在西班牙。介于莫迪埃與歌劇院錯綜復雜的關系,我不知道當年他對我的邀請是否還有效,有沒有人會愿意接待我。所幸,在動用了我所有的人脈和關系之后,我終于有機會走進馬塔博茨的辦公室。

首先,我發現——說實話其實我一點都不驚訝——莫迪埃關于“西班牙沒有歌劇傳統”的描述,根本沒有實質根據。皇家歌劇院于1850年建立,曾幾何時是歐洲歌劇的重鎮。威爾第于1863年親臨馬德里參與《命運之力》(Lnforza deldestino)的西班牙首演——眾所周知,這個故事也發生在西班牙。

但是,莫迪埃所聲稱的也有一定道理。若是拿馬德里皇家歌劇院與自1847年經營無問的巴塞羅那利索大歌劇院相比的話,前者經歷過不少坎坷。戰爭與政治直接影響劇院的運營不在話下,但令劇院真正陷入危機的,不是人為因素,而是地理因素。劇院建于西班牙王宮的對面,是城中重要的地標建筑。但是,劇院的地庫下面有一處地底泉,因而長年累月地積有水患。

除了泉水以外,馬德里地鐵的建造工程引發了劇院建筑結構上的損壞,因此歌劇院于1925年被迫關門整修。往后的幾十年里,無論是戰爭、內戰還是和平,西班牙經濟都一蹶不振,公眾一直以來忽視歌劇院的存亡。但與此同時,西班牙北部開始成為藝術創新的重鎮——勛伯格在創作《摩西與亞倫》(Moses und Aron)時,長居巴塞羅那——但當時在馬德里歌劇就完全無聲無息,馬塔博茨提醒我道。到了1966年,皇家歌劇院重新開張,卻只充當了音樂廳的角色。直至上世紀90年代中期,歌劇院重整旗鼓上演歌劇,馬德里才開始重新拾起“歌劇之都”這個稱譽。

然而,這段曲折的歷史背景卻讓馬德里因禍得福。巴塞羅那的歌劇運作歷年來都會受到不少政治因素的干擾:戰爭時期,只有法國作品可以登臺,劇院避開了德國與意大利歌劇;而佛朗哥統治的年代,歌劇院則只能以捷克、俄羅斯與東德作曲家的作品為重。

馬塔博茨告訴我,更令人沮喪的局面是,歌唱家獨步天下。是的,上世紀中葉,西班牙歌唱家紅極一時。“三高”中的兩位,以及女高音特雷薩·貝爾岡扎(Teresa Berganza)與蒙塞拉·卡巴耶(Montserrat Caballe)都在國際樂壇風靡一時。問題是,馬塔博茨解釋道,劇院除了杰出歌唱家以外,無論是樂團、合唱隊,以至技術制作水平,都陷于荒廢的狀態。

我好奇地向馬塔博茨求證,莫迪埃當時的另外一個斷言——董事局是否規定接班人必須是西班牙人。“不對,”他臉上更表露出疑惑,“其實,這個說法完全荒謬。他們聯絡我的時候,已經有三位候選人,而我是其中唯一的西班牙人。你知道嗎?莫迪埃喜歡夸大其詞制造丑聞。我也引發過爭議,但那不是我的事業目標。”

當馬塔博茨受馬德里歌劇院青睞的時候,他己領導了巴塞羅那歌劇院17年之久。他當時的首要任務,是要避免馬德里成為另一個巴黎歌劇院——在當年莫迪埃離開巴黎之后,歌劇院找來了一個與他截然相反的人繼任。“我一開始就跟董事會說,我們需要認可莫迪埃,他的方向基本上是對的,我們只需要調整一下細節就行了,”馬塔博茨說。

馬塔博茨繼任后的方案包括聘請話劇與電影導演制作新歌劇,把劇目延伸至新的作品以及被歷史忽略的珍品。“制作更多西班牙歌劇的計劃卻遇到難題,”馬塔博茨說,“19世紀那些西班牙著名作曲家撰寫的作品,基本以意大利語演出;而大部分巴洛克時期的西班牙歌劇,作曲家都是意大利人;以西班牙語演唱的歌劇作品,大部分又源自南美洲。”

最重要的一點是,馬塔博茨想要讓習慣看威爾第與普契尼的西班牙觀眾,有機會接觸到其他作品。“在我們談及21世紀的新作品前,我們還有很多20世紀的經典作品從未在馬德里亮過相,”馬塔博茨這樣解釋,“先洞悉傳統,才有資格探討創新。”

終于,我總算有機會在馬德里現場觀賞了艾琳娜·門多薩《謊言的城市》的世界首演。這部作品是莫迪埃生前最后一部委約作品,本應在2014-2015演出季亮相,可惜因為財政問題而被壓后。

巧上加巧的是,阿莫多瓦最新的電影剛好在飛機上放映,這正是極好的預習:阿莫多瓦的電影《胡麗葉塔》(Julieta,港臺譯名《沉默茱麗葉》),把小說家艾麗斯·芒羅(Mice Munro)的三個故事置于同一時空;而門多薩與編劇兼導演的馬蒂亞斯·里布斯托克(Matthias Rebstock)收集了烏拉圭作家胡安·卡洛斯·奧內蒂(Juan Carlos Onetti)筆下四個發生在虛構的圣馬利亞城的故事,將其搬上舞臺。電影與歌劇的情節發展都由女性主導,男人只不過是可互換的裝飾性配角罷了。但阿莫多瓦的影片將故事情節梳理得十分清楚,你永遠都知道時間、地點與事故的原因;而觀看《謊言的城市》的歌劇觀眾卻一頭茫然,迷失在時間和空間的交錯與對位里。

這部85分鐘的歌劇從一位委約女制作人重演她的夢境拉開帷幕,在這場演出中她既是主角也是觀眾;但是夢境還沒有亮相舞臺之前,我們又看到一個身著華麗禮服的女人,她在每一個月亮高掛的晚上都要和死去的未婚夫舉行“婚禮”;還有一個淫蕩女演員,硬要把自己與其他男人的不雅照發給當電臺播音員的丈夫;最后又來了一個神秘的女人,她細數一些異想天開的游歷經歷來引誘青年,后來我們才知道那些全都是真的。

門多薩與里布斯托克相當謹慎,沒有用“歌劇”這兩個字來定義作品,大部分觀眾想必也都同意。主創很清楚地區分了音樂、文本和舞臺的領域。這種手法一方面突顯了作品的優點,但最終也成為它的敗筆。

當人物、故事與布景自由地重疊,門多薩所寫音樂的主要用途只是讓我們分清楚角色與地點:夢想者在第一場出現時,配樂輕描淡寫,音域寬度很大;在酒吧里,一群男顧客突然敲起沒有旋律但富有節奏感的多米諾骨牌;一個載滿旅游照片的箱子原來是個手風琴;還有酒保不斷地敲打玻璃杯、調酒器與小冰桶,以達到戲劇性的荒誕效果。

整個音樂以及里布斯托克碎片化舞臺手法所缺乏的,是戲劇的契機和張力。雖然每一節點都很清晰地劃分了,但想要從一點過渡到下一點卻很困難。還有主創要求演員摒棄傳統歌劇(美聲)唱法,采用程式化的誦讀——這一點都幫不了觀眾去了解人物的感情與深度。

莫迪埃生前最喜歡觸怒觀眾。如果他死而復生制作這部作品,會有什么結果?當晚的觀眾充其量還算尊重演出,因為沒有中場休息打斷大家集中的精神,觀眾也無法“落落大方”地趁機離開歌劇院。主創的這點小心思差不多起到作用了——雖然有20多人在歌劇中段很顯眼地離場;到了最后一場,又有10多人走掉。

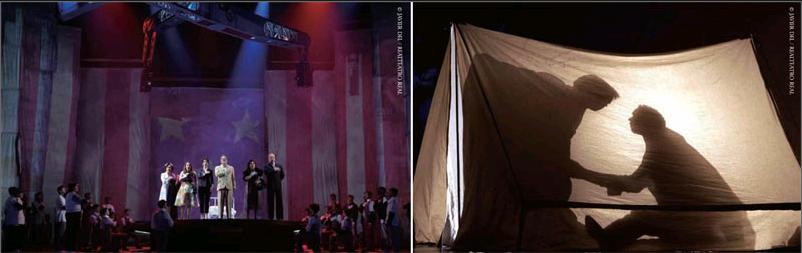

我在第二個晚上看了布里頓的《比利·巴德》(BillyBudd),這也是該劇的馬德里首演。看這場演出時,我回想起馬塔博茨曾跟我說,要為馬德里觀眾獻上20世紀重要歌劇的那番話(這部歌劇在巴塞羅那演過兩遍,其中的一次正是馬塔博茨領導歌劇院的時候)。導演黛博拉·華納(DeborahWarner)保存了原劇本中18世紀后期的元素,加上舞美邁克爾·萊文(Michael Levine)做出的簡約設計,配合克羅伊·奧伯倫斯基設計的現代服裝。這是一個嶄新的聯合制作,在馬德里演罷,還將在巴黎、羅馬、芬蘭國家歌劇院亮相。

該制作的特點是:演員表達感情時令人信服萬分,遠勝于他們的演唱。布林德利·謝拉特(Brindley Sherratt)扮演約翰·克拉加特(JohnClaggart),他利用咬字來表達角色陰沉的一面,比唱功更勝一籌。托比·斯賓塞(Toby Spence)飾演維勒船長(Captain Vere),當他背叛比利之后,明顯地失去了不切實際的樂觀。演出比利的南非男中音雅克·嚴布雷羅(Jacque Imbrailo)走向斷頭臺的時候,仍然表現了青春活力。

演出成功的主要原因,我們應歸功于皇家歌劇院音樂總監埃沃·博頓(Ivor Bolton)。從樂池到合唱團,以至主角們之間的互動,整個晚上都注意力集中,從始至終張力絲毫未減。每一個戲劇性的時刻都恰到好處,點到即止。

《比利·巴德》的演出時長剛好要比《謊言的城市》長一倍。可是,第二個晚上,讓我感覺時光飛逝、意猶未盡。