自然保護區管理中綜合保護與發展策略的初步運用

張世玲 張世瓊

(貴州雷公山國家級自然保護區 557100)

自然保護區管理中綜合保護與發展策略的初步運用

張世玲 張世瓊

(貴州雷公山國家級自然保護區 557100)

針對貴州省自然保護區概況進行簡單闡述,分析當前自然保護區管理的現狀,其問題突出表現在居民傳統習慣與市場發展存在沖突,自然保護理念與經濟發展未能關聯等方面,并基于貴州省特點,提出自然保護區管理中綜合保護與發展的相關建議,以期能夠不斷提升自然保護區管理的綜合效果。

自然保護區管理;綜合保護;發展

綜合保護與發展(Integrated Conservationand Development)的思想即為將自然保護區管理與自然保護區社會經濟發展相互融合,在保持生物多樣性、生態環境的同時,促進當地經濟的發展,降低自然保護區居民的依賴性,也是實現自然保護區居民個人生活質量提升的重要方式。可持續增長的社會經濟發展趨勢下,自然保護區管理中綜合保護與發展的研究價值愈發突出,加強保護與發展策略的研究十分必要。文章將基于自然保護區管理的實際情況進行探究,提出一些觀點與建議,希望能夠對相關研究產生一定的積極影響。

1 貴州省自然保護區概況

雷公山國家級自然保護區位于貴州省的東南部,是長江水系與珠江水系的分水嶺。地理位置在東經108°05′~108°24′,北緯26°15′~26°32′,總面積 47,792hm2。2001 年 6 月被國務院批準為國家級自然保護區。

在貴州省獨特的自然環境,地理結構以及水文條件影響下,貴州省的森林生態系統類型復雜多樣,野生動植物自然比較豐富[1]。貴州省黔東南州雷公山自然保護區生長著近2000種動、植物。以臺灣杉等珍稀動植物資源及其生態環境為主要保護對象,存在綜合經濟效益的亞熱帶山地森林生態系統類型保護區。區內各類生物5084種,其中國家重點保護動物21種,國家重點保護的高等植物32種,列為《瀕危野生動物植物種國際貿易公約(附錄Ⅱ)》74種[6]。

雷公山植被類型屬于地帶性植被,主要樹種包含栲屬、木蓮屬以及木荷屬。雷公山山體高聳,最高峰海拔為2178.8m,區內最低海拔650m,相差高在1500m以上。隨著地勢的上升,氣候、土壤等也會發生變化,植被常綠成分減少。

2 自然保護區管理現狀分析

當前自然保護區管理中,普遍存在著居民傳統習慣與市場發展存在沖突,自然保護理念與經濟發展未能關聯等方面問題,對自然保護區的科學管理帶來了一定的阻礙性影響。

2.1 居民傳統習慣與市場發展存在沖突

很多當地村民時代生活中深山中,“靠山吃山”、“靠水吃水”的理念在居民的思維中根深蒂固,而自然保護區的建立,在一定程度上影響了當地居民的自然資源利用情況。比如會影響自然保護區周邊居民的日常放牧、野菜采摘等等[3]。這些行為均為自然保護區所難以允許的行為,對傳統居民的生活狀態也會產生較大影響。

自然保護區管理中居民傳統習慣與市場發展存在沖突,直接影響著居民對自然保護區管理的認知程度。居民在自然保護區管理的過程中,配合度相對較差,影響了自然保護區綜合管理的效果,也不利于當地居民經濟水平的提升與社會的和諧發展。

2.2 自然保護理念與經濟發展未能關聯

自然保護區周邊居民數量較多,當地居民多從事養殖業、種植業等等,自然保護區管理模式下,對居民傳統的日常行為會產生較大影響[4]。然而當前很多地區自然保護區管理中,存在著僅僅關注自然保護區管理質量,管理需求,但是忽視自然保護區周邊居民經濟水平提升,個人生活質量提升的問題。

自然保護區管理需要和周邊居民的個人生活、經濟發展相互融合,不能將自然保護區的管理理念與經濟發展相互脫節,這種情況下無法真正彰顯自然保護區管理的價值。雖然建立了自然保護區,但是實際的保護區價值、保護管理理念未能夠真正建立于形成。

3 自然保護區管理中綜合保護與發展策略的運用方式

自然保護區管理,可以通過樹立生態與經濟協調發展理念,提升居民參與保護的積極性;打造文化與教育持續發展模式,增強當地居民個人文化素養以及開展生態與社區經濟改善活動,彰顯生態旅游項目構建價值等方式實現綜合保護與發展。

3.1 樹立生態與經濟協調發展理念,提升居民參與保護的積極性

為了更好的提升自然保護區管理的效果,國家與政府需要積極配合,基于貴州省的特點與自然保護區的管理需求,積極探索一種適合于貴州省發展的自然保護區管理方式,尋求當地村民參與保護的策略,沿著這種綜合保護與發展的工作思路,保山管理局想方設法籌措資金,爭取國際合作項目,幫助社區發展經濟,減輕社區對保護區的依賴,尋求社區參與保護。

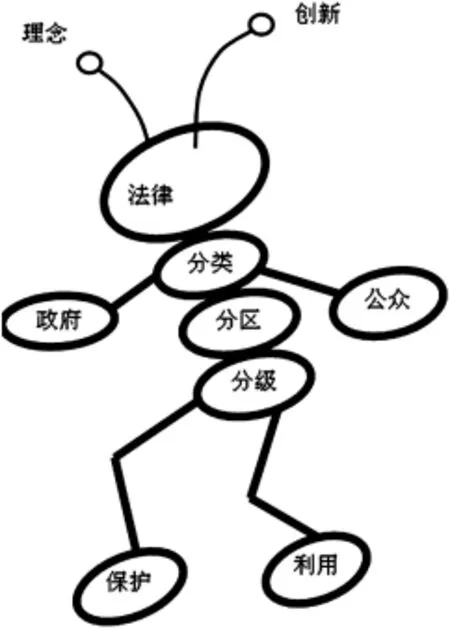

以雷公山國家級自然保護區為例,需要在綜合管理的過程中,需要樹立生態與經濟協調發展理念,將生態環境保護與經濟發展活動相互融合,制定明確的管理理念[5]。比如雷公山國家級自然保護區可以將“螞蟻型”的管理理念融入其中(詳見圖1)。

圖1 “螞蟻型”自然保護區管理模型

①需要創新管理理念,明確各項法律制度、相關條例要求等等。②雷公山國家級自然保護區政府需要發揮宏觀調控的價值,基于雷公山國家級自然保護區的自然保護區現狀進行分組、分類與分級管理,積極獲取公眾的支持。在全面保護與充分利用的模式下,實現雷公山國家級自然保護區管理質量的全面提升,同時也能夠通過雷公山國家級自然保護區各類資源的積極利用,促進貴州省經濟水平的可持續增長,為貴州省居民創設良好的生活環境。例如雷公山保護區管理局不斷加強檢查站管理活動,按照《關于印發雷公山國家級自然保護區檢查站內部管理制度的通知》(雷公保發[2015]20號)精神,進一步明確職能職責,完善工作制度,建立健全管理臺賬,科學搭配檢查員,及時研究解決檢查站管理工作中出現的問題。結合管理站量化考核,將任務按月下達、按月督促檢查、按月嚴格兌現獎懲,確保檢查站管理工作取得實效。

3.2 打造文化與教育持續發展模式,增強當地居民個人文化素養

雷公山國家級自然保護區管理中,綜合保護與發展策略的全面推行,離不開當地居民的支持與配合。在當前的雷公山國家級自然保護區管理的過程中,需要全面認識到文化教育活動開展的重要價值,積極開展文化與教育活動,通過教育活動增強當地居民的個人文化素養,打造和諧的貴州省自然保護區管理與發展模式。

比如雷公山國家級自然保護區可以構建自然保護區教育管理制度,建立試點單位或者示范模式,將自然保護的理念深入滲透到雷公山國家級自然保護區周邊的各個學校教育活動中,使每一位學生均能夠形成自然保護的良好的理念。

比如雷公山自然保護區便組織開展了雷公山自然保護區濕地資源保護、野生動植物保護等科普知識宣傳下鄉進校園宣傳活動。深入雷山縣方祥鄉小學、桃江鄉小學、永樂鎮喬洛村小學開展科普宣傳活動。活動時間擬定于每年的春、秋兩季:2~5月,9~12月。通過各式各樣的活動類型,旨在推動當地群眾自覺保護他們賴以生存的自然環境,合理利用自然資源,實現可持續發展。

3.3 開展生態與社區經濟改善活動,彰顯生態旅游項目構建價值

雷公山國家級自然保護區管理的過程中,需要充分認識到各類資源的利用價值,積極開發生態旅游項目。在居民的配合與政府的支持下,使雷公山國家級自然保護區之魅力能夠得到充分彰顯,構建各項生態旅游活動,彰顯生態旅游項目開展的價值,也能夠不斷提升雷公山國家級自然保護區周邊居民的生活質量,促進貴州省經濟的可持續發展。

比如雷公山國家級自然保護區可以開發幾條觀鳥線路,吸引外國、臺灣、香港的觀鳥愛好者前來觀鳥,也可以創設各項奇異的石頭觀看路線等等,將雷公山國家級自然保護區的特色充分彰顯出來。

貴州省雷公山保護區積極開展救護雷公山特有種動物--髭蟾,海南虎斑鳽、黑熊、大鯢活動,積極救護各類動物,各級政府管理部門之間需要相互協調配合,通過共同努力實現生態旅游項目的全面開發,帶動保護區周邊部分地區基礎設施的改善。同時,還可以邀請貴州省居民一同參與其中,通過歌舞表演、歌唱表演等方式,為較封閉的村民們與外界人士接觸交流提供了機會。

4 結束語

自然保護區管理的過程中,需要基于時代發展的特點,地區特色等進行綜合分析,充分考慮當地群眾的利益,將生態建設與區域發展相互融合,不斷提升自然保護的綜合效果。自然保護區管理需要充分尊重當地群眾的建議與觀點,通過樹立生態與經濟協調發展理念,提升居民參與保護的積極性;打造文化與教育持續發展模式,增強當地居民個人文化素養以及開展生態與社區經濟改善活動,彰顯生態旅游項目構建價值等方式,實現自然保護區管理質量的全面提升,在當地居民的積極配合下,彰顯自然保護區綜合性保護的重要意義,營造良好的生態環境與社會發展環境。

[1]黃心一,陳家寬.新時期我國濕地自然保護區需解決的主要問題及相關建議[J].生物多樣性,2012,06(12):774~778.

[2]李國平,郭勇,劉大為.自然保護區管理效率評價研究——以牛背梁國家級自然保護區為例[J].旅游學刊,2015,03(15):76~85.

[3]蒲云海,朱兆泉,鄧長勝,等.參與式社區管理技術在湖北省自然保護區管理中的應用——以湖北后河國家級自然保護區為例[J].湖北林業科技,2015,02(23):40~44.

[4]劉佳.淺析自然保護區管理現狀及可持續發展建議——以塞罕壩自然保護區為例[J].安徽農學通報,2013,15(26):100+128.

[5]譚夢黎,范曾麗,黎云祥.野生動物與自然保護區管理本科專業基礎課程設置改革初探——以西華師范大學為例[J].重慶與世界(學術版),2014,01(13):87~90.

[6]張華海,張旋.雷公山國家級自然保護區生物多樣性研究[M].貴陽:貴州科技出版社,2007:280~287.

X36

A

1005-7897(2017)14-0186-02

2017-7-8

張世玲(1975-),苗族,貴州雷山人,工程師,大學本科,從事保護區科技科工作。