硫磺回收尾氣SO2排放超標的原因及應對措施

于宏 (錦西石化重油催化車間, 遼寧 葫蘆島 125000)

硫磺回收尾氣SO2排放超標的原因及應對措施

于宏 (錦西石化重油催化車間, 遼寧 葫蘆島 125000)

本文介紹了錦西石化硫磺回收裝置的尾氣排放現狀,裝置的運行情況。詳細分析了影響硫磺尾氣排放的原因和應對措施。

硫磺回收 尾氣排放 SO2超標

1 前言

面對日益嚴峻的環境問題,國家環保部門對于化工生產尾氣排放要求也日漸提高。以硫磺回收裝置為例;新的環保法要求硫磺裝置尾氣排放中SO2含量小于400mg/m3。對于這樣嚴峻的要求,尾氣SO2排放濃度將成為煉化板塊創先爭優的重要指標。因此,研究影響尾氣SO2排放濃度的因素,成為了今后硫磺回收裝置發展的迫切需要。

2 影響因素的分析

2.1 酸性氣質量

酸性氣質量是影響總硫回收率以及尾氣SO2排放的主要因素。重催酸性氣來源有三路:胺液集中再生酸性氣、尾氣胺再生酸性氣和汽提酸性氣。胺液集中再生酸性氣質量受脫硫裝置中含硫干氣、液態烴H2S含量、脫硫裝置操作平穩程度以及上游裝置外來富胺液H2S含量;且由于外來富胺液的量和來源復雜,對于集中再生酸性氣來說上游裝置的操作情況對再生酸性氣質量的影響非常大。因此對于集中再生酸性氣而言,影響集中再生酸性氣質量的即為上游裝置的操作情況。就汽提酸性氣和尾氣胺再生酸性氣而言,其質量則也受控于其裝置的平穩運行,但一般情況下變化不大。對于此三路酸性氣,應防止汽提酸性氣帶水、帶氨和集中再生酸性氣帶烴;而防止外來富胺液帶烴是關鍵。

2.2 尾氣吸收塔C3502的吸收效果

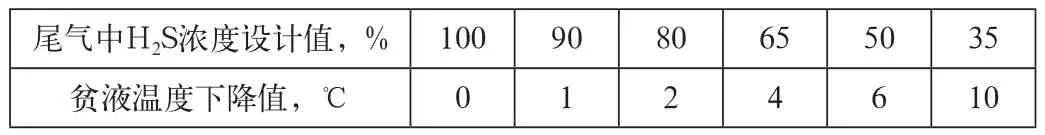

硫磺回收裝置尾氣吸收塔C3502吸收效果的評價主要可以從以下方面進行:尾氣吸收塔內溫度控制、進塔貧液(MDEA)量以及貧液質量。首先,貧液質量這一要素是討論其他條件的基礎,而貧液溫度和進塔貧液量則決定了吸收尾氣中SO2的程度。在一般的操作條件下,貧液溫度降低值與凈化尾氣中H2S濃度的下降率大致存在表1所示的對應關系(1)。

表1 貧液溫度下降與脫硫效率的對應關系

進塔貧液量增加可以在一定程度上提高吸收效率,降低尾氣中SO2的含量,但由于貧液量的提高受設備限制,提高貧液循環量會增加能耗,過大會引起吸收塔沖塔,故實際生產中很難使用提高貧液循環量的方法降低尾氣中SO2的含量。

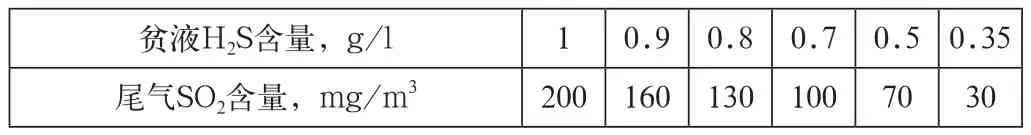

貧胺液的質量對尾氣中SO2的含量影響極為顯著,在其他參數不變的情況下,貧液質量和尾氣中SO2的含量的關系如表2,可見控制好貧液質量對降低尾氣SO2的含量至關重要。

表2 貧液H2S含量與尾氣SO2含量的對應關系

2.3 制硫單元的轉化率

硫磺裝置制硫單元的轉化率高低直接決定了裝置的總硫回收率,同時也直接影響著吸收、再生單元的負荷,因此如何提高制硫單元轉化率對于降低硫磺裝置煙氣SO2排放濃度至關重要。

2.4 加氫反應器R3503中氫氣含量的變化

加氫反應器R3503中主要進行的是將SO2加氫還原成H2S的過程。在這一過程中,過剩H2含量的多少,決定著反應程度的大小。如上游制硫單元配風過大,生成過多的SO2進入加氫反應器,加氫反應器出口氫氣含量將迅速下降,這時雖然加氫反應器內的溫降很大,但由于氫分壓的降低,過程氣中的SO2仍然無法完全反應,直接穿過吸收塔和焚燒爐排放到大氣中。且在穿過吸收塔時會與脫硫劑(MTBE)反應生成難以再生的絡合物而影響脫硫劑再生效果,進一步增加尾氣中的SO2含量。

3 對策

3.1 穩定酸性氣量,減少酸性氣波動

加強上下游裝置聯系,穩定裝置操作,防止酸性氣帶水、帶烴;及時配風保證H2S/SO2比值1~4提高總硫回收率。

3.2 保證尾氣吸收塔C3501進塔貧液質量

密切關注貧液質量,保證再生蒸汽壓力和量平穩,當貧液中H2S含量過高時,及時調整溶劑再生塔操作,適當提高再生塔塔底蒸汽量,確保貧液保持較低H2S含量。

3.3 穩定配風,保持制硫單元的高轉化率

2013年硫磺回收裝置擴能改造后采用高強力單火嘴單區燒氨、外摻合兩級轉化制硫工藝,保證過程氣中殘留的NH3小于50ppm。進爐空氣及酸性氣采用蒸汽預熱,提高爐膛溫度。酸性氣燃燒爐采用新流型燃燒器,更好地適應酸性氣中雜質含量和裝置操作負荷的變化,提高硫回收率。一二級反應器采用高效催化劑,提高Claus段的H2S轉化率。

3.4 及時應對操作波動,保證氫氣過剩量

當發生操作波動時,立即調節H2量,及時聯系取樣分析,確保氫氣含量在2%~5%,防止因H2含量低于2%時,造成SO2過剩和還原后的H2S在后路中繼續反應,生產硫磺堵塞設備、管線。

4 總結

(1)協調上游裝置,減少酸性氣波動是降低尾氣SO2排放濃度的前提;(2)采用優質、高效的催化劑及級配方案,可進一步提高H2S轉化率和有機硫水解率,從而降低溶劑吸收單元負荷,有利于降低SO2排放濃度; (3)選擇高效的脫硫溶劑和較低的貧液溫度,有助于降低SO2排放濃度。

[1]陳賡良.SCPT法尾氣處理工藝技術進展.2003,34(10):28.

[2]李鵬,劉愛華.影響硫磺回收裝置SO2排放濃度因素分析.石油煉制與化工,2013,44(4):75.79.