廣州市白云區某邊坡地質災害成因分析及防治措施建議

陳偉

摘要:綜合分析廣州市白云區某邊坡的工程地質環境條件和已發地質災害,結合穩定性計算表明其潛在發生更大規模失穩的可能。通過分析該邊坡地質災害的成因,提出了科學合理的防治措施。

關鍵詞:邊坡地質災害;穩定性;成因分析;防治措施

一、工程概況

該邊坡為某景區修路開挖形成的人工邊坡,目前未進行整體治理,屬不穩定斜坡。邊坡總體劃分為2個坡段,總長度302m。其中1#邊坡長約211m,近期已出現1處微型崩塌,所屬坡高2~14m,分一級~兩級放坡,坡度45~62°;2#邊坡長約91m,近期已出現2處微型崩塌,坡高4~13m,分一級~兩級放坡,坡度50~58°。

到目前為止,該邊坡未造成人員傷亡的等嚴重損失,但坡體已出現多處崩塌失穩現象,且坡面未防護,坡頂為游客休息平臺,坡腳距上山公路較近,一旦發生大規模失穩,損失不可估量。因此準確查明邊坡失穩的形成機制,提出科學、合理的防治措施極其重要。

二、工程地質條件

1、巖土分層及其特征

為查明邊坡的工程地質條件,共布設4個鉆孔、2個探井,勘查結果表明該坡體的土層為人工填土、坡殘積土,基巖為震旦紀(Z)片麻巖,各巖土層特征評述如下:

1)人工填土層(Qml):本層分布廣泛,土性為素填土,均已基本完成自重固結。呈褐灰色、褐紅色,可塑,主要由坡積、殘積土混少量碎石等組成。厚度2.20~2.60m,平均2.40m。

2)坡積層(Qdl):本層分布廣泛,土性為粉質粘土,呈棕黃色,可塑為主,濕,土質不均,含少量石英礫石,為片麻巖風化土坡積形成。厚度為1.55~1.90m,平均1.72m。

3)殘積層(Qel):本層分布廣泛,由片麻巖風化殘積形成,土性主要為砂質粘性土,呈棕紅色、棕黃色,硬塑,稍濕,土質不均勻,含大量石英細礫,遇水易軟化、崩解。厚度為1.55~1.90m,平均1.72m。

4)基巖:巖性為震旦系(Z)片麻巖,在鉆孔控制深度范圍內,可劃分為全風化、強風化、中風化和微風化四個風化巖層,各層特征描述如下:

(1)全風化片麻巖:局部發育,呈褐黃色,風化完全,呈堅硬土狀,遇水易軟化、崩解。厚度為4.90m。

(2)強風化片麻巖:本層分布較廣泛,呈灰黃色,風化強烈,呈土夾巖塊狀及巖塊狀,巖塊手可折斷,遇水易崩解。厚度為0.20~4.60m,平均2.40m。

(3)中風化片麻巖:局部發育,呈青灰色,塊狀、短柱狀,中細粒結構,片麻狀構造,巖質稍硬。厚度為0.90m。

(4)微風化片麻巖:局部發育,呈青灰色,短-中長柱狀,中細粒結構,片麻狀構造,巖質較硬。厚度為3.10m。

2、坡體地下水性質

(1)地下水類型及其補徑排條件

地下水按賦存方式可分為第四系松散巖類孔隙水和基巖裂隙水兩類。

松散巖類孔隙水的含水層為人工填土、坡殘積土層,屬潛水型孔隙水,富水性貧乏,其補給來源主要為大氣降水。由于地形起伏較大且地勢較高,故其排泄條件良好,主要向附近溝谷滲透,補給區接近排泄區,循環途徑短,屬淺循環地下水。

基巖裂隙水的含水巖層為強~中風化片麻巖帶,為塊狀巖類裂隙水,淺部總體上屬潛水,中深部具承壓性。該類地下水的透水性和富水性主要取決于裂隙、孔隙發育程度,富水性不均勻,具有明顯的區段性。主要接受大氣降水和同一含水層滲透補給,并向附近溝谷等低洼地段排泄。

(2)地下水位及其動態變化

通過現場調查及工程經驗,旱季期間邊坡穩定地下水位一般低于坡腳,而雨季期間由于本地區降雨豐富、集中,地下水位明顯抬升,局部接近坡頂。由此表明該地區坡體地下水位動態變化強烈,對邊坡穩定性的不利影響明顯。

(3)地層的透水性分類

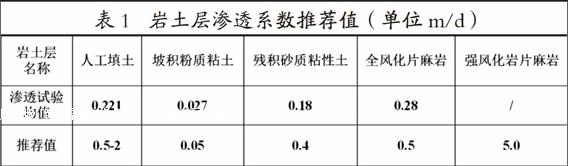

邊坡巖土層主要包括人工填土、坡積土、殘積土和片麻巖三部分,根據室內滲透試驗和地區工程經驗,坡積粉質粘土、殘積砂質粘性土、全風化片麻巖和半巖半土狀強風化片麻巖的透水性弱,屬弱透水層;碎塊狀強風化巖屬中等透水層。有關主要巖土層的滲透系推薦值見表1。

三、已發地質災害類型及特征

該邊坡已發地質災害類型為崩塌,共3處(BT1~BT3),各崩塌的基本特征分述如下:

BT1位于1號坡,坡向北西,崩塌體平面寬一般10~30m,上寬下窄,順坡長約45m,崩塌物體積約50m3,屬小型崩塌。

BT2位于2號坡,坡向東南,崩塌體平面上近似扇形,寬度約8m,順坡長度約8m,崩塌體積約10m3,屬小型崩塌。后緣有拉張裂縫,崩塌物堆積在坡面上。邊坡處于不穩定狀態,若不進行治理,則可能出現滑坡。

BT3位于2號坡,坡向東南,崩塌體平面上近似矩形,寬度約20m,順坡長度約8m,崩塌體積約20m3,屬小型崩塌。后緣有拉張裂縫,裂縫寬度20~50cm不等,邊坡處于不穩定狀態,若不進行治理,則可能出現滑坡。

四、邊坡地質災害成因分析

結合該邊坡勘查工作結果和現狀失穩特征,該邊坡地質災害的成因分析如下:

1、坡體形態:該人工邊坡總體屬于土質邊坡,其開挖規模較大,坡高最高大于25m,坡度較陡,多數為45~60°;

2、巖土體的水理性能:勘查邊坡由人工填土、片麻巖坡殘積土(主要為砂質粘性土)、全至強風化片麻巖組成。它們的水理性能較差,經雨水浸泡容易軟化,而坡體在地下水的作用下容易因抗剪強度的降低而失穩;

3、巖土體殘留結構面:根據片麻巖地區邊坡工程的調查分析經驗,巖土體中的殘留結構面仍然是邊坡局部失穩的主要因素之一;

4、氣象:該邊坡所屬地區雨季長,雨量充沛,降雨集中,多年平均降雨量為1774mm,年最大降雨量為2864.7mm,年最小降雨量1387.1mm,最大日降雨量為319.8mm。故本區可直接誘發邊坡失穩的強降雨較多;

5、水文地質條件:本區為丘陵區,地下水的動態變化較大,主要表現為旱季丘頂無水(埋深較大),潛水面位于坡腳附近,雨季潛水面則明顯抬升。地下水位線以下土體的孔隙水壓力增加,從而降低其有效應力,而地下水位線以上的土體則不受水的影響。

五、邊坡穩定性計算

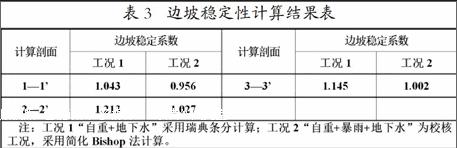

該邊坡總體屬土質邊坡,根據坡體條件,選用剛體極限平衡法中瑞典條分法和Bishop法來計算邊坡的穩定性。計算參數見表2,計算結果見表3。

根據《建筑邊坡工程技術規范》(GB50330-2002)和《滑坡防治工程設計與施工技術規范》(DT/0219-2006)的規定,勘查邊坡在1—1、 2—2和3—3剖面所屬坡段屬于不穩定~欠穩定,可能會發生較大規模滑坡災害,需進行防治。

六、地質災害防治方案

根據該邊坡地質災害的形成機制,有關防治方案的可考慮以下幾種:

1、穩定性較好的坡段,采用“削坡+擋土墻+截排水”措施,其目的主要是防治邊坡表層出現小型崩塌,其中對于坡高較大、坡度較陡的坡段,應分級放坡,擋墻可采用鋼筋混凝土剪力墻;對于坡高較小的坡段,可采用漿砌塊石擋墻或片石骨架護面。

2、對于穩定性為欠穩定~不穩定的坡段,采用“錨桿(索)+格構梁+截排水”措施,目的主要是防止邊坡潛在出現較大范圍滑坡。

3、由于邊坡部分坡段高度大且未分級放坡,邊坡治理時宜每10~15m設置馬道,寬度2m左右,同時進行必要的削坡。截水溝應根據不同坡段的匯水面積布設,由于勘查區雨季期間降水量較大,故匯水面積較大的地段宜布置2道截水溝,坡度較陡的應在坡面設置急流槽。

結語:該人工邊坡規模較大,目前已發生多處崩塌失穩現象。經現場勘查和穩定性計算,邊坡局部坡段潛在出現大規模滑坡的可能,因邊坡位于景區內,若后續出現大規模失穩,將造成嚴重危害,故應及時進行防治處理。邊坡防治措施應根據不同坡段的坡形特征、邊坡穩定性及其他相關環境因素等條件綜合考慮,建議對穩定性較好的坡段采用“削坡+擋土墻+截排水”方案,坡高較大且穩定性較差的采用“錨桿(索)+格構梁+截排水”方案。

參考文獻

[1] GB 50021–2001 巖土工程勘察規范

[2] 工程地質手冊(第四版)

[3] GB 50330–2002 建筑邊坡工程技術規范

[4] DZ/T 0218–2006 滑坡防治工程勘查規范