河西走廊中東部石窟寺壁畫中的人物形象與服飾初探

——河西走廊中東部地區石窟、寺觀壁畫考察與研究之六

魏 臻 李慧國 (河西學院 734000)

河西走廊中東部石窟寺壁畫中的人物形象與服飾初探

——河西走廊中東部地區石窟、寺觀壁畫考察與研究之六

魏 臻 李慧國 (河西學院 734000)

伴隨佛教在國內的不斷發展,佛教石窟寺同樣獲得很大發展。河西走廊位于古絲路的必經之地,留存了豐富的文化歷史遺跡,而其中數量眾多的佛教石窟寺更是中西文化交流融匯的代表。石窟寺中的壁畫和佛造像集中反映了古代中原與西域各民族在文化、藝術、政治、經濟等方面的多重交流,成為歷史文化長河中的藝術瑰寶。

河西走廊;石窟寺;佛教壁畫;人物服飾

石窟寺屬于佛教文化的關鍵載體,在河西走廊中東部一帶遺存有諸多中小石窟。佛教文化在河西走廊經過一系列的沖擊與融合,形成了河西走廊佛教石窟文化。此處,石窟寺的建立與發展均與佛教藝術存在著非常緊密的聯系。石窟寺中壁畫的本身是對現實生活的藝術性表現,它既是人們對物質文化的客觀反映,也是人們對精神世界的寄托與向往,這正是宣揚佛教文化的一種載體。由于河西走廊政權更替頻繁、歷史跨度較長、石窟寺分布廣泛,因而呈現出豐富多彩的壁畫藝術形式。除敦煌以外,最具價值的中小型佛教石窟主要分布在河西走廊中部的張掖及東部的武威地區。本文在此前的研究基礎上主要探究河西走廊中東部石窟寺壁畫中的人物形象與服飾特點。

作為石窟藝術的核心內容之一,壁畫在石窟中具有以下兩方面功能:首先,通過通俗易懂的視覺圖像展開對佛法、教義的宣傳;其次,通過良好的裝飾效果,來對信徒產生感染,盡可能地在石窟中創設一種佛國境界。其中佛、菩薩的形象在從彩塑的半立體形象逐漸過渡到壁畫的平面化圖像當中,信徒們的靈魂似乎同樣可以從洞窟狹小昏暗情景中,過渡到佛國宏闊、光明的虛擬情景,刺激與調動人們信教的積極性。佛教故事畫屬于其中的一種形式,體現出非常突出的特點:生動、形象、易懂、內容豐富,非常易于達到信徒們的認可。因此,其發展成佛教徒宣傳佛法過程中經常使用的一類繪畫題材,大量存在于佛教石窟中。

各個歷史時代的石窟佛教故事畫的形式存在著一定的差異,具體來說,基本涉及到單幅式(北涼時期)、連環式(北周、隋朝)、全景式(唐朝)、屏風式(宋朝)等諸多類型的畫式。對于河西走廊石窟繪畫來說,總共涉及到十多個朝代,時間跨度超過千年,包括譬喻、因緣、佛傳等各種故事。盡管各個時期之間存在著一定的過渡,但是各個時期卻存在著1-2種主導畫式。每種主導畫式均發展到鼎盛時期。建于北涼沮渠蒙遜時期的馬蹄寺石窟與天梯山石窟是其代表。

其中在馬蹄寺千佛洞8號窟的中心柱塔身下部的壁畫中有兩并坐佛像(圖1),右肩袒露,雙領向下微垂,內穿僧祇支,上著袈裟從左肩纏至右腋之下,左手提一角。兩邊各有菩薩,身體修長,頭戴寶冠,上身袒露,斜披絡腋,左開右合,掩腋蓋乳,上系纓絡,手肘下垂,下身加裙,腳踩蓮座。繪畫線條簡練概括,用色清淡明快獨具風格。

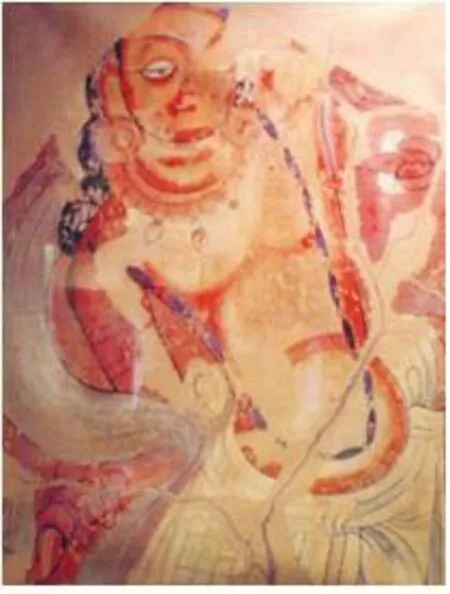

天梯山4號窟中心柱上的北涼飛天(圖2),其構圖線條紋飾相對概括,面相體態極具印度女性的之美,眼睛以白色點綴高光,肩披大巾,腰系長裙,盡管腰部略帶彎意,卻毫無飛翔飄動之感,在裝飾線條及繪制方法上與新疆石窟極為相似。而同窟中心柱正面下層北魏壁畫飛天的造型臉型變長,細眉大眼,體態豐滿勻稱,袒露上身,腰系裙帶自然下垂,造型簡潔大方,動感強烈。

圖2 天梯山第4窟北涼飛天

隨著孝文帝的變法,特別是所謂“壬寅革衣之制”,使得北方石窟造像開始走向了“中國化”的道路,這就使佛像中以前那種肩寬腰細、深目高鼻、方額圓臉和半披肩袈裟或通肩大衣的“西域風格”變成了“秀骨清像”、“褒衣博帶”的“中原風格”。1具體來說,其石窟壁畫主要參考人類的理想形態來進行,集合人類所具有的諸多優點構建起各種 “天國超人”的美好形象。因此,石窟寺創作者即利用現實人類的各種優點,通過神的靈光來進行傳揚。佛陀的外表形態非常大、且面容非常慈愛,對欣賞者產生非常濃厚的心理震撼,從而體會到佛的威嚴。其中涉及到的菩薩,大體上包括供養、聽法等各種形式,究其根源,主要是由于在尊像圖中菩薩能夠擺脫固定形式的限制,藝術家們能夠借鑒生活當中存在的各種美的形象來進行塑造。雖然其頭上有“靈光”,然而,基本上均屬于俗裝,相對于呆板的佛像來說,非常活潑、生動,特別是其手指具有諸多類型的姿態。相對于世俗繪畫來說,石窟繪畫的性質存在著很大的差異,然而,神的形象基本上是從現實中人的形象而來。作為外來的佛教藝術,肯定無法擺脫當地文化的作用,從而能夠滿足當地人文的需要,否則就很難獲得發展傳播。因此,西域十分盛行的裸體舞女與菩薩,其特點是細腰、豐乳肥臀,向國內傳播的時候,因受制于傳統思想的束縛與作用,在河西走廊石窟繪畫中逐漸消失,取代它的是“非男非女”的飛天、伎樂、菩薩形象。這一方面充分體現出儒家的思想理念。另一方面,還與佛教“菩薩無性”的觀念保持一致,是創作者想象而來的。因此,一般情況下,其菩薩常常是一個比較繁雜的結合體。盡管其屬于中國人的形象,然而,脖子上則披著波斯大巾,頭上則戴著日月冠,印度半裸姿態,體現出非常突出的異國情調。不僅如此,河西走廊石窟藝術中還反映出一定的人體美,對于塑像,通過許多手法來體現衣袍中具有充滿生命力、飽滿圓渾的肉體。身穿薄衣,肌膚若隱若現,如同霧里看花、水中望月,衣內肌體和裸露肌體二者一方面給形成了非常鮮明地對比,另一方面還非常和諧地形成一個融合體,將人體美展示的淋漓盡致。

對于河西走廊石窟壁畫藝術來說,其主題是本生、本行、本緣故事畫。這主要是從“人生有罪,人生極苦”這一佛教教義而來的。所以,只有犧牲生命,懲罰肉體,才可以真正得到心靈上的解脫,往生西方極樂世界。不僅如此,佛教非常推崇“仁慈”,與悲慘殘酷相互對立。正是這一個方面的原因,因此,佛經之中對于那些舍棄自己的生命來換取別人生命的人,會接著將其恢復原形,換一句話來說,也就是將其完美的形象恢復,“將不愿畫出的內容留給觀眾去想象”。上述一切均體現出一個道理,即在表現痛苦中避免丑,根據造型藝術的方法來創造藝術之美。歷經十多個朝代,超過千年的歷史中,大量民間藝術家分布于河西走廊一帶的每一個石窟寺中,進行潛心創作,將自己的情感、信仰潑灑到壁畫之中,不言而喻,他們的虔誠創作一方面屬于對藝術的獻身精神,另一方面還屬于對宗教的獻身精神。

注釋:

1.杜斗城.關于河西早期石窟的年代問題[J].敦煌學輯刊,1994(02):108.

2016年度教育部人文社會科學研究青年基金項目資助“河西走廊中東部地區石窟、寺觀壁畫考察與研究”(項目批準號:16YJC760024)課題成果。

魏臻,男,1977年生,甘肅蘭州人,碩士,河西學院美術學院副教授,研究方向為繪畫創作與理論。

李慧國,男,1983年生,甘肅古浪人,碩士,河西學院美術學院講師,研究方向為中國美術史論。