貴州冬季凝凍特征及環流分型研究*

黃晨然,白 慧,楊 娟

(貴州省氣候中心,貴州 貴陽 550002)

貴州冬季凝凍特征及環流分型研究*

黃晨然,白 慧,楊 娟

(貴州省氣候中心,貴州 貴陽 550002)

利用1983—2013年12月—次年2月貴州省84站凝凍過程觀測資料和NCEP/NCAR逐日再分析資料,采用EOF、聚類分析、Lamb-Jenkinson環流分型等方法,分析了貴州省冬季凝凍過程的空間分布特征和冬季環流分型。結果表明:貴州省中部一線的區域凝凍發生頻率最高,安順西部至黔南州西南部區域凝凍持續時間最長,貴州北部及東南部部分地區凝凍發生頻率較低且持續時間短,因此受災程度最輕。全省各站冬季凝凍日數一致偏多或偏少的情況所占比例接近80%。以貴州冬季凝凍過程中凝凍日數為研究對象,可劃分為4類,即特重凝凍區、重凝凍區、中凝凍區和輕凝凍區。Lamb-Jenkinson環流分型方法適用于貴州區域,在貴州冬季凝凍過程中W型環流占98.1%。12—次年2月各月W型環流所占百分率依次為92.7%、95.5%和95.0%,Lamb-Jenkinson環流分型結果可以更準確地體現貴州區域冬季各類環流的型態特征。

凝凍過程;聚類分析;環流分型

1 引言

貴州地處云貴高原東北側,冬季北方冷空氣頻繁南下,冷空氣受高原大地形的阻擋,在西南地區形成靜止鋒并且長期盤旋,配合來自孟加拉灣暖濕氣流源源不斷地輸送水汽,導致貴州出現凝凍天氣。由于特殊的地理位置和地形特征,貴州幾乎年年有凝凍。凝凍導致電網癱瘓、鐵路停運、公路封堵、機場關閉、通訊不暢、停電斷水、工業停產、農林業受損,是貴州最常見的氣象災害之一。冬季凝凍災害發生日數和嚴重程度是與大氣環流相聯系的。許丹等[1]研究指出貴州省凝凍的嚴重程度與亞歐地區位勢高度場分布密切相關。杜小玲等[2]分析了貴州省12次阻塞環流背景下強凍雨過程,結果表明強凍雨天氣與亞洲中高緯度阻塞環流和中低緯度南支鋒區密切聯系。白慧等[3]對近30 a影響貴州冬季凍雨日數的大尺度環流的研究表明,貴州冬季凍雨日數偏多(少)年,大氣環流異常呈現出強(弱)東亞冬季風環流特征。馬寧等[4]的研究表明,赤道東印度洋MJO對流異常活躍配合近地面持續冷空氣導致南方大范圍的低溫冰凍雨雪災害。

通過對大氣環流進行分型,有利于了解各類環流型對區域天氣氣候的影響。早期Lamb[5]依據經驗開始對歐洲大氣環流狀況進行主觀分型。朱志英等[6]通過主觀分型將5—9月氣旋產生的500 hPa環流型分為3大類:長波類、短波類和阻塞類。王林等[7]對我國南方36個冰凍雨雪天氣個例的環流形勢做了分析,總結出發生冰凍雨雪天氣的4種天氣類型:北脊南槽型、烏山脊型、橫槽南支型和高緯低渦型。Bardossy等[8]研究發現,一些環流類型出現的頻率發生明顯變化,會導致更極端的天氣氣候事件出現。20世紀70年代Jenkinson[9]在Lamb的基礎上定義了指數和標準,將主觀方法和客觀方法相結合,形成了Lamb-Jenkinson大氣環流分型法。朱艷峰等[10]討論了Lamb-Jenkinson(L-J)大氣環流分型方法在中國的適用性,并建立了一套完整的序列進行氣候變化研究和氣候預測應用。但該方法研究尺度和判定標準在貴州是否適用還有待探討。目前在用的大尺度環流指數對省級區域環流的分型能力不夠,近年的研究也多是關于我國大氣污染天氣分型[11-12]或暴雨天氣分型[13-14]等方面,對冬季凝凍過程的大氣環流分型研究甚少。從氣候變化研究及短期氣候預測角度來看,需要開展針對貴州省的冬季大氣環流客觀分型分析。

本文利用貴州省84個站點凝凍日觀測資料和NCEP/NCAR再分析資料,研究貴州省冬季凝凍過程空間分布及區劃,采用Lamb-Jenkinson大氣環流分型方法對貴州省上空500 hPa位勢高度場進行環流分型,討論該方法在貴州省級區域的適用性,得到影響貴州冬季凝凍過程的大氣環流分型結果,為建立大尺度環流模式產品對冬季凝凍過程的降尺度預測提供支撐。

2 資料和方法

2.1 資料

①站點資料:貴州省84個站點凝凍日觀測資料。

②格點資料:NCEP/NCAR再分析資料中的逐日海平面氣壓和500 hPa位勢高度資料,空間分辨率均為2.5°×2.5°。

上述站點數據和格點數據的時間范圍統一為1983—2013年12月—次年2月。

2.2 方法

2.2.1 聚類分析 聚類分析[15]是研究樣本或變量指標分類問題的一種多元統計分析方法。本文將貴州省84站的冬季凝凍過程中凝凍日數作為研究對象,通過系統聚類分析方法[16](Q型聚類:對擁有多種屬性指標的不同樣本對象歸類)來對貴州冬季凝凍過程進行分型。

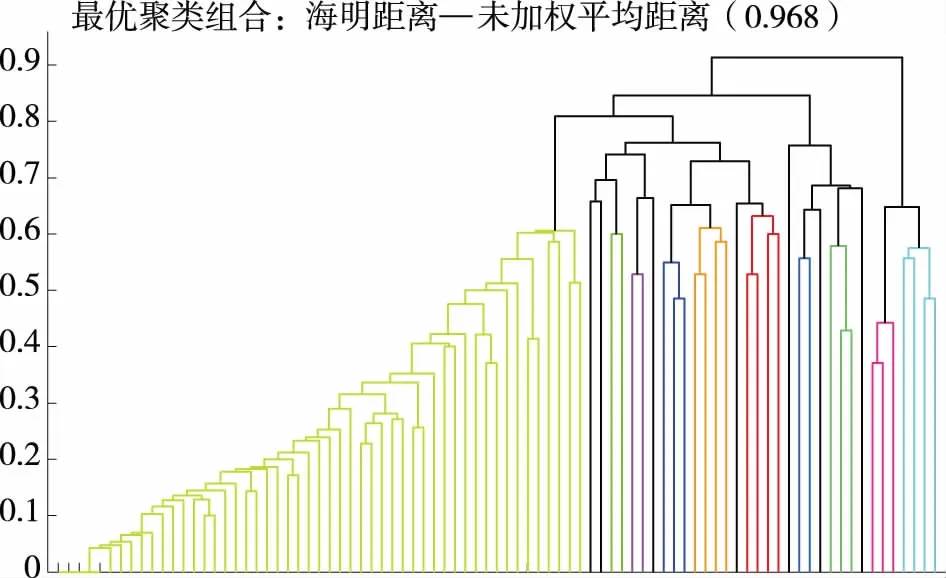

圖1為1983—2013年冬季貴州省區域凝凍過程中各站凝凍日數的聚類圖,貴州省84站冬季凝凍過程中的凝凍日數作為研究對象,樣品間距離與類間距離的最優聚類組合為海明距離—未加權平均距離,其二者的復合相關系數為0.968。

圖1 1983—2013年冬季貴州省區域凝凍過程 中各站凝凍日數的聚類圖Fig.1 Cluster analysis of freezing days of all stations during freezing processes in Guizhou from 1983 to 2013

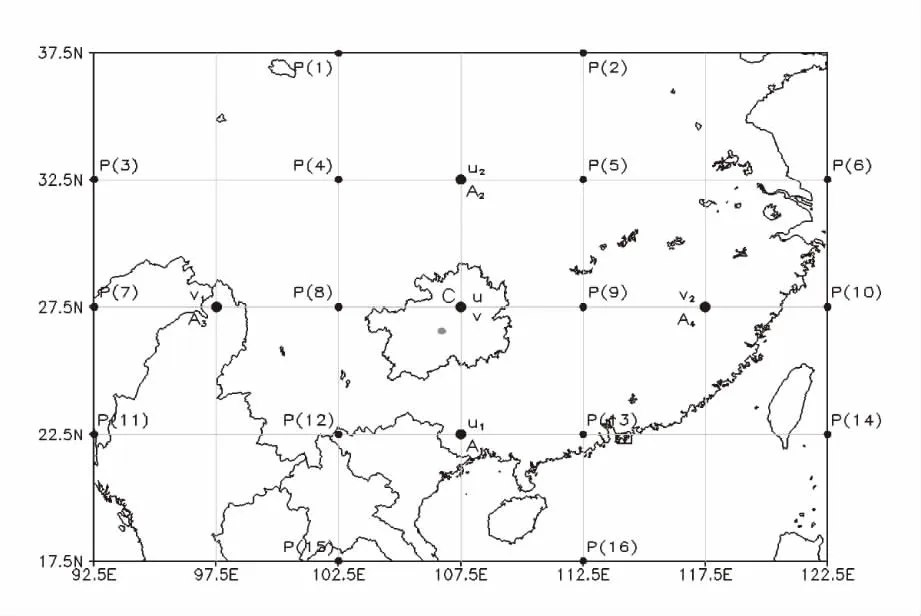

2.2.2 L-J大氣環流分型方法 利用L-J分型法對貴州區域進行環流的客觀分型研究,首先要進行區域的選取和劃分。本文將位于貴州區域(103°36′~109°35′E、24°37′~29°13′N)中部的點C(107.5°E,27.5°N)定為中心點,每隔10個經度,5個緯度的網格點上取16個點(圖2)。

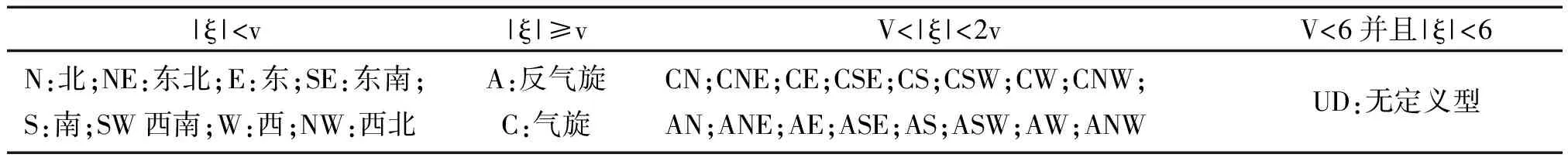

再利用所選區域內的16個格點的海平面氣壓值,通過中央差分,得到地轉風及其緯向、經向分量、緯向和經向梯度、地轉渦度6個環流指數。根據地轉風速、風向及渦度值將環流分為27種類型,分型標準及相應類型見表1。

圖2 貴州省區域16個差分格點選取Fig.2 Selected 16 difference grid points for Guizhou

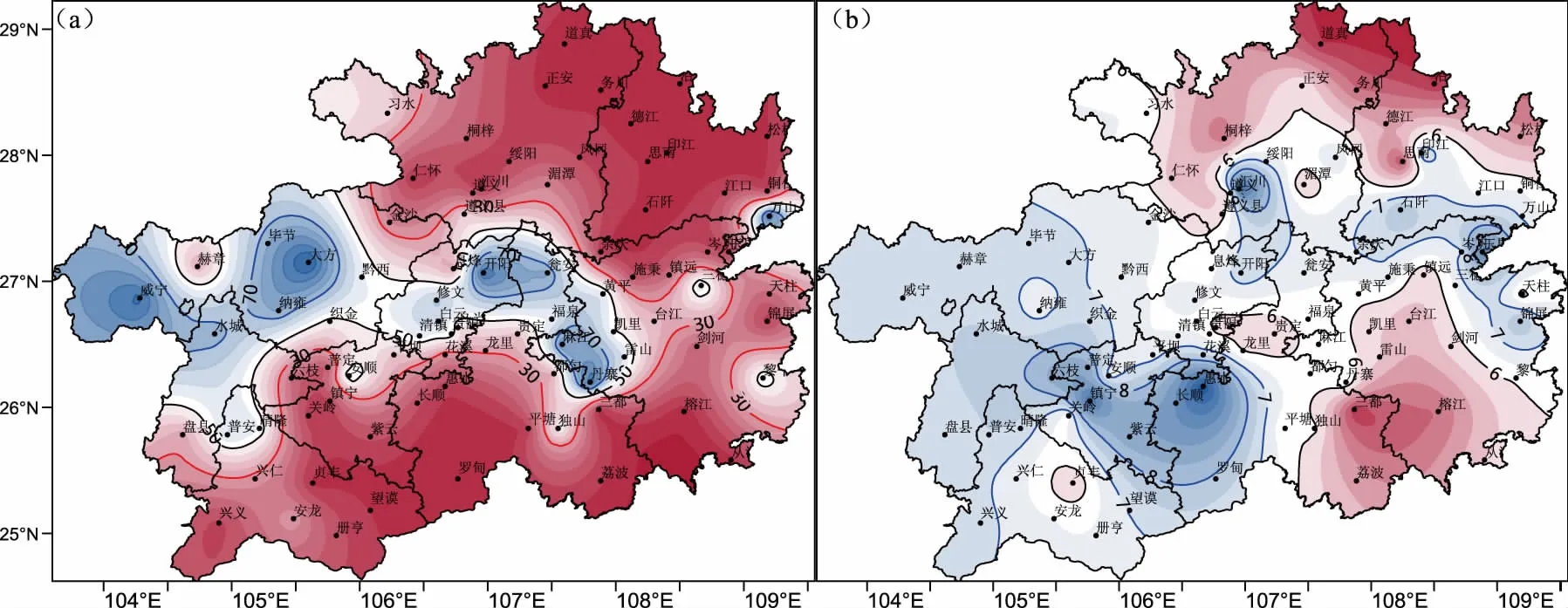

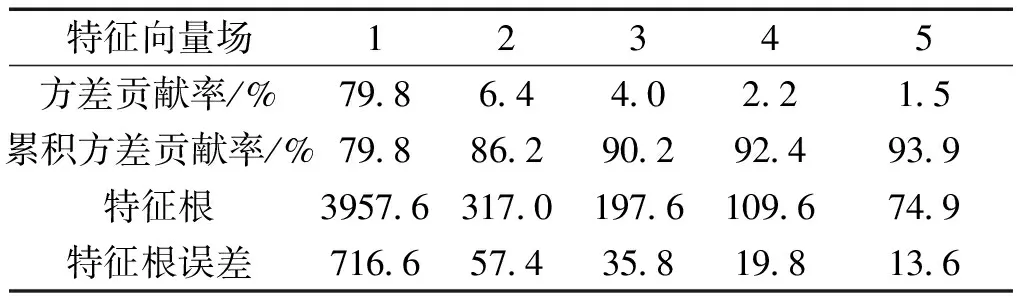

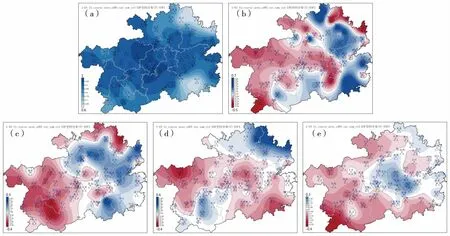

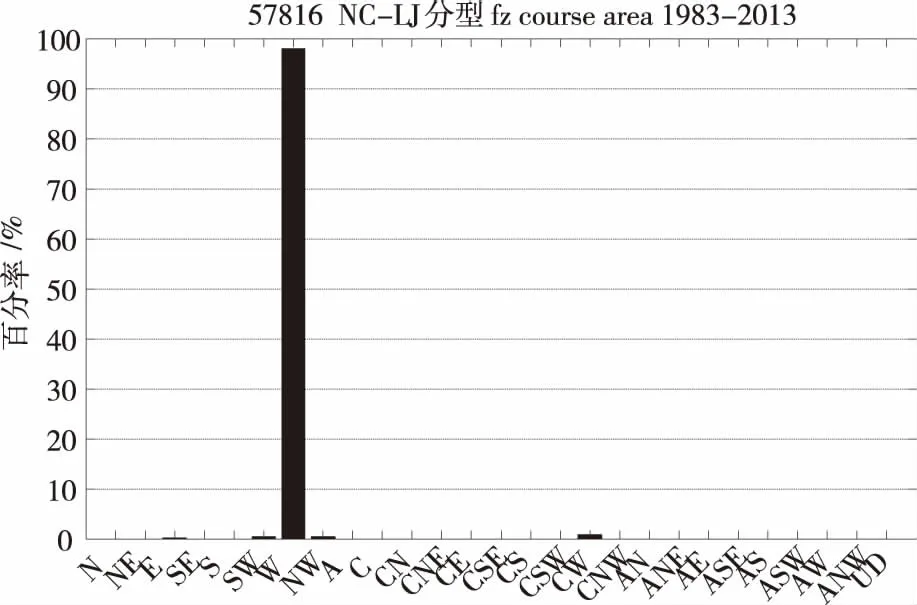

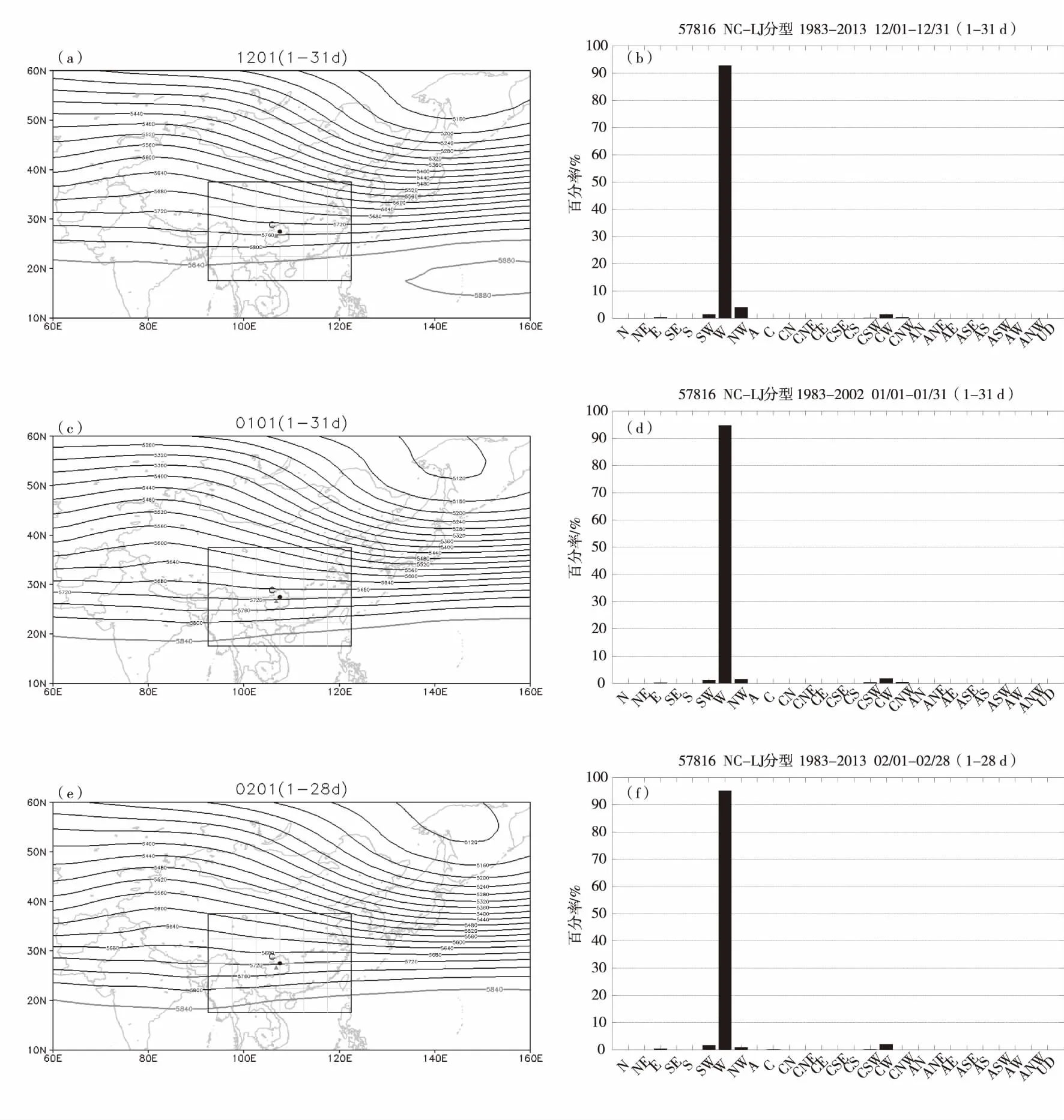

|ξ| 3.1 區域(省級)凝凍過程特征 貴州省范圍內同時段有8個以上(含8個)縣(區)連續出現3個凝凍日則為一次區域性凝凍過程。圖3a為1981—2013年冬季貴州省63個區域凝凍過程中各站凝凍過程頻率的空間分布,可以看到貴州冬季較易發生區域凝凍過程的區域集中在貴州中部一線,威寧(92.0%)、大方(96.8%)、開陽(90.5%)、麻江(81.0%)、丹寨(90.5%)和萬山(87.3%)的頻率達到了80%以上,其中威寧、大方、開陽和丹寨達90%以上,其余大部地區凝凍過程發生頻率低于30%。再結合1981—2013年冬季貴州省各站在區域凝凍過程中平均持續凝凍時間的空間分布(圖3b),發現貴州冬季區域凝凍過程發生頻率較高(70%以上)的中部一線區域的平均持續凝凍時間在6~8 d之間;遵義北部、銅仁北部、黔南東南部與黔東南南部地區平均持續凝凍時間在3~5 d之間,凝凍過程發生頻率較低(30%以下)且持續時間較短,說明該區域屬于凝凍災害較輕的地區;而在發生頻率同樣較低的安順西部到東南部一線與黔南州的西南部接壤區域的平均持續凝凍時間可達9~12 d之間,表明該區域雖發生區域凝凍過程頻率較低,但一旦發生區域凝凍過程則持續時間較長,災害程度最嚴重。 圖3 1983—2013年冬季貴州省63個區域凝凍過程中各站凝凍過程頻率(a,單位:%)和平均持續時間(b,單位:d)的空間分布Fig.3 Spatial distribution of freezing frequency(a,unit:%)and duration(b,unit:d)of all stations during 63 regional freezing processes in Guizhou from 1983 to 2013 3.2 貴州冬季凝凍過程EOF分型 對1983—2013年冬季貴州省63個區域凝凍過程中各站凝凍日數進行EOF分解,前5個模態的方差貢獻之和達93.9%,在95%置信度水平下的特征根誤差表明,前5個模態均存在顯著差異(表2),表明EOF前5模態能較好的表征63個凝凍過程樣本的空間分布特征,尤其是第1模態,方差貢獻率接近80%。再結合前5模態對應的空間分布型結果可以看到,貴州省區域凝凍過程日數第1模態對應的空間分布(圖4a)為“全區一致型”,說明凝凍日數的年際變化全省一致性較好,高值區位于貴州省中部,遵義縣、金沙、黔西、修文、清鎮、烏當、花溪、龍里、貴定、惠水、長順、普定站表現出很好的同位相變化。其他4類空間分布型分別為“西部和中部與東部和南部反位相型”、“東、西部反位相型”、“西部、中部和東南部與東北部和西南部反位相型”和“西北部、西部和南部與中部、東北部和東部反位相型”。 表2 冬季凝凍日數前5 個特征向量方差貢獻(%)Tab.2 The variance percentage of the first five eigenvectors of freezing process in winter(%) 圖4 1983—2013年冬季貴州省區域凝凍過程中各站凝凍日數EOF的空間分布: EOF1(a)、EOF2(b)、EOF3(c)、EOF4(d)和EOF5(e)Fig.4 EOF spatial distribution of freezing days during winter freezing process in Guizhou from 1983 to 2013 3.3 貴州冬季凝凍過程區劃 按照圖1中的聚類分析方法,將貴州省區域凝凍過程結果分別分型為5類、4類、3類和2類(圖5)。結果表明在5類分型中貴州中部一線的威寧、大方、開陽、甕安、麻江、丹寨和萬山分為一類記為Ⅰ區(7站,占8.2%);畢節東部、六盤水北部、安順西北部、興義北部和遵義西部的區域分為一類記為Ⅱ區(8站,占9.4%);畢節東部、貴陽中部和黔南州東南部局地區域分為一類記為Ⅲ區(7站,占8.2%);貴陽北部和南部、黔南州北部和黔東南州中部區域分為一類記為Ⅳ區(12站,占14.1%);其余大部區域分為一類記為Ⅴ區(50站,占60.0%)。在4類分型中Ⅲ區和Ⅳ區合并。在3類分型中Ⅲ區、Ⅳ區和Ⅴ區合并。在2類分型中Ⅱ區、Ⅲ區、Ⅳ區和Ⅴ區合并。表明Ⅰ區的獨立性最強、其次為Ⅱ區,Ⅲ區、Ⅳ區和Ⅴ區的相關性較好。因為先被聚類在一起的區域,相似性關系比較密切。對于處在同一個子評價層中的評價指標來說,如果聚類的結果具有同一性,可以考慮去除其中之一或將兩區域合并;對于不在同一個子評價層中的區域,聚類在一起的也具有屬性上的相關性,但不可相互替代。通過上述分析,本文將貴州省84站冬季凝凍過程中的凝凍日數聚類分型為4類(圖5b),即4類冬季凝凍過程的凝凍日數區劃,Ⅰ區為特重凝凍區、Ⅱ區重凝凍區、Ⅲ區和Ⅳ區合并為中凝凍區、Ⅴ區為輕凝凍區。 圖5 1983—2013年冬季貴州省區域凝凍過程中各站凝凍日數聚類分型的空間分布: 5類分型(a)、4類分型(b)、3類分型(c)和2類分型(d)Fig.5 Spatial distribution of cluster type classification of winter freezing days during 63 regional freezing processes from 1983 to 2013:five types of classification(a),four types of classification(b),three types of classification(c),two types of classification(d) 3.4 基于再分析數據的L-J客觀分型結果分析 對L-J分型法的驗證首先是分析根據L-J分型法得到的貴州區域的分型結果能否準確區分環流場的高、低壓形態及地轉風流場走向。 首先對1983—2013年冬季63個區域凝凍過程樣本的NCEP/NCAR逐日500 hPa 位勢高度場數據進行分析討論(圖6)。L-J環流分型主要為W型(98.1%),其次為CW型(0.9%)、SW型(0.4%)、NW型(0.4%)和E型(0.2%),表明冬季貴州區域上空均處西風帶內,受平直西風影響較大,L-J分型法能夠較好地表現區域環流特征。 圖6 1983—2013年冬季貴州區域63個區域凝凍 過程樣本的環流分型結果(單位:%)Fig.6 Circulation type classification of 63 freezing samples in Guizhou from 1983 to 2013(Unit:%) 對1983—2013年冬季分月平均的NCEP/NCAR逐日500hPa 位勢高度場(記為H500)數據進行分析討論。圖7分別給出了冬季12月1日、1月1日和2月1日起未來1~31 d、1~31 d和1~28 d平均的500 hPa分布場及根據L-J分型得到的分型結果。冬季,北半球中緯度西風帶南北溫差增大導致西風帶較夏季增強南移,貴州區域上空均處西風帶內,受平直西風影響較大,同時L-J環流分型主要為W型,12—次年2月所占百分率依次為92.7%、95.5%和95.0%。通過上述分析,表明在貴州區域利用L-J分型法能夠較好地表現區域環流的不同型態特征,即H500的環流場配置與L-J環流分型結果在冬季均表現出良好的對應關系,說明該方法適用于貴州區域。 圖7 冬季12月(a、b)、1月(c、d)和2月(e、f)500 hPa高度場(a、c、e) (單位:位勢米) 及貴州區域的環流分型結果(b、d、f)(單位:%)Fig.7 500 hPa geopotential height field(a、c、e) in December(a、b)、January(c、d) and February(e、f) and circulation type classification in Guizhou(Unit:%) 通過對1983—2013年冬季(12月—次年2月)貴州省84站凝凍過程的空間分布特征和環流分型的初步研究,得到以下結論: ①貴州省中部一線的區域凝凍發生頻率最高,安順西部至黔南州西南部區域凝凍持續時間最長,貴州北部及東南部部分地區凝凍發生頻率較低且持續時間短,因此受災程度最輕。 ②全省冬季凝凍日數一致偏多或偏少的情況所占比例接近80%,尤其是貴州中部區域表現出非常好的一致性。 ③貴州冬季凝凍過程按照凝凍日數區劃可分為4類,即特重凝凍區、重凝凍區、中凝凍區和輕凝凍區。 ④冬季貴州L-J環流分型主要為W型(98.1%),其次為CW型(0.9%)、SW型(0.4%)、NW型(0.4%)和E型(0.2%),表明冬季貴州區域上空均處西風帶內,受平直西風影響較大,L-J分型法能夠較好地表現區域環流特征。 ⑤冬季各月 NCEP資料作出的500 hPa環流場的配置與Lamb-Jenkinson環流分型結果表現出良好的對應關系,表明Lamb-Jenkinson大氣環流分型法適用于貴州區域。12—次年2月W型環流所占百分率依次為92.7%、95.5%和95.0%,說明利用Lamb-Jenkinson環流分型法得到的環流型可以更準確地體現冬季貴州區域各類環流的型態特征。 本研究只是對貴州冬季凝凍過程環流分型的初步探索,它驗證了Lamb-Jenkinson分型法在貴州是適用的,利用該方法對模式環流場進行釋用還有待于下一步深入的研究。 [1] 許丹,羅喜平.貴州凝凍的時空分布特征和環流成因分析[J].高原氣象,2003,22(4):401-404. [2] 杜小玲,高守亭,許可,等.中高緯阻塞環流背景下貴州強凍雨特征及概念模型研究[J].暴雨災害,2012,31(1):15-22. [3] 白慧,柯宗建,吳戰平,等.貴州冬季凍雨的大尺度環流特征及海溫異常的影響[J].高原氣象,2016,35(5):1 224-1 232. [4] 馬寧,李躍鳳,琚建華.2008年初中國南方低溫雨雪冰凍天氣的季節內振蕩特征[J].高原氣象,2011,30(2):318-327. [5] Lamb HH.Types and spells of weather around the year in the British Isles[J].Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society,1950,76:393-438. [6] 朱志英,黃景華.氣旋產生的500hPa流場特征及其環流分型[J].氣象,1990,16(6):26-30. [7] 王林,覃軍,陳正洪,等.南方冰凍雨雪災害年的環流及氣象要素異常的統計分析[J].長江流域資源與環境,2011,20(Z1):173-180. [8] Bardossy A,Caspary HJ.Detection of climate change in Europe by analyzing European circulation patterns from 1881 to1989.Theoretical and Applied Climatology,1990,42:155-167. [9] Jenkinson A,Collison FP.An initial climatology of gales over the North Sea[C].Synoptic Climatology Branch Memorandum No.62.Bracknell:Meteorological Office,1977,18. [10]朱艷峰,陳德亮,李維京,等.Lamb-Jenkinson環流客觀分型方法及其在中國的應用[J].南京氣象學院學報,2007,30(3):289-296. [11]李霞,楊靜,麻軍,等.烏魯木齊重污染日的天氣分型和邊界層結構特征研究[J].高原氣象,2012,31(5):1 414-1 423. [12]俞科愛,胡曉,黃旋旋,等.寧波區域霾過程的天氣分型及環流場特征[J].氣象,2015,41(12):1 514-1 524. [13]陳靜靜,葉成志,吳賢云.湖南汛期暴雨天氣過程環流客觀分型技術研究[J].暴雨災害,2016,35(2):119-125. [14]馮志剛,程興無,陳星,等.淮河流域暴雨強降水的環流分型和氣候特征[J].熱帶氣象學報,2013,29(5):824-832. [15]張堯庭,方開泰.多元統計分析引論[M].北京:科學出版社,1982. [16]施能.氣象科研與預報中的多元分析方法(第二版)[M].北京:氣象出版社,2002. A Study on characteristics of winter freezing and circulation type in Guizhou HUANG Chenran,BAI Hui,YANG Juan (Guizhou Provincial Climate Center, Guiyang 550002, China) Using freezing process dataset of 84 meteorological observational stations in Guizhou and the NCEP /NCAR reanalysis data during the period from 1983 to 2013,the spatial distribution characteristics of the freezing processand circulation type classification in winter are analyzed with the methods of EOF decomposition and cluster analysis and Lamb-Jenkinson circulation type classification system. It is shown that there is the highest frequency of freezing in central areas of Guizhou province. The duration of freezing is the longest from the west of Anshun to the southwest of Qiannan. The frequency of freezing is low and the duration of freezing was short in the north and southeast of Guizhou so that the disaster degree of freezing is the slightest in these areas. The proportion of commonly more and less freezing days is close to 80 percent throughout the province. According to the number of freezing days, freezing process can be divided into 4 categories: the heaviest area, heavy area, moderate area and light area. Lamb-Jenkinson classification system is applicable to Guizhou. The proportion of W circulationtype is 98.1% during freezing process. The percentage of W circulation type in each month was 92.7%, 95.5% and 95%. The results of Lamb-Jenkinson circulation classification can be more accurate to show the different characteristics of circulation in winter in Guizhou. freezing process; cluster analysis; circulation type 2017-03-06 黃晨然(1990—),女(布依族),助工,主要從事氣候診斷與短期氣候預測研究,E-mail:huangchr@126.com。 貴州省氣象局氣象科技開放研究基金項目(黔氣科合KF[2016] 06號);貴州省重大專項“主、客觀預測產品檢驗評估系統”(黔氣科合ZD[2016] 04號);黔科合院士站(20144010) 。 1003-6598(2017)03-0010-07 P426.3+2 A3 結果分析

4 小結與討論