唐宋時期的靈州道慶陽段

□劉治立

?

唐宋時期的靈州道慶陽段

□劉治立

安史之亂以后,原有的絲綢之路遭到阻撓和破壞,靈州道上升為溝通中原與河西及西域的主要通道。慶陽段處于靈州道進入關中的頸部,實為靈州之門戶,關中之屏藩。文章對靈州道慶陽段的基本線路、沿途城寨,史書記載慶陽段的行旅,黨項族與靈州道慶陽段的關系,以及唐宋政府對保護該路段所采取的措施進行了探討。

唐宋;靈州道;慶陽段

靈州道是唐朝五代及北宋初期一條重要的絲綢之路通道。該路以靈州為中心,聯結西域與中原朝貢、貿易往來的主要通道,是安史亂后的又一條東西交通和絲綢貿易之路,“唐中期以后,靈州(今寧夏靈武縣)道成為邊防要道,靈州至涼州道及河西通內蒙古的甘漠大道和甘包道等也成為邊防要道”[1]191。原州失陷后,蕭關道被阻斷,“于是,此后由長安通往西域的絲路,轉移到回鶻道、居延道和靈州道上來。由于這三條路都經過北部草原,故又稱‘草原絲路’”[2]241。法國學者哈密頓認為,五代時期,“甘州和西州的使節,沙州和瓜州的歸義軍使節以及于闐人的使節都要經過這條大道而到達天朝”[3]31-32。靈州道的路線大致是:出長安經邠州(今陜西彬縣)渡涇水至定平縣(今甘肅寧縣政平鄉),北行到達寧州(今甘肅寧縣),沿馬蓮河河谷北行,經慶州北行環州(今甘肅環縣,唐朝時期屬慶州方渠縣,后晉設威州,北宋改為環州)到達靈州,然后導向河西走廊。

關于靈州道的研究,目前學術界已經取得了一些成果。嚴耕望《唐代交通圖考》有較為詳盡的論述。趙貞《敦煌文書中所見晚唐五代宋初的靈州道》(《中國歷史地理論叢》2001年第4期)結合敦煌文書分析了靈州道的開通、興盛及其大致走向;《敦煌所出靈州道文書述略——兼談朔方韓氏對靈州道的經營》揭示了靈州道對于維系中西交通所具有的重要意義。周偉洲《五代時期的絲綢之路》(《文博》1991年第1期)認為五代時靈州成為絲綢之路東段一個十分重要的交通樞紐,文章以靈州為中心,分靈州以東至邠州和靈州以西至涼州兩段道路詳加考察,以闡明五代絲路所改主干道的具體走向。羅豐《五代、宋初靈州與絲綢之路》(《西北民族研究》1998年第1期)認為,從五代起至北宋時期靈州陷落的近百年中,中原與河西、西域諸政權通過靈州道有著十分頻繁的往來,其中以回鶻人的交往最多。崔星、王東《晚唐五代黨項與靈州道關系考述》認為,晚唐五代時期包括商旅和使團在內的各方勢力聚焦于靈州道,靈州成為經濟文化交融區域,黨項在靈州道乃至中西交通格局中具有重要的作用。從目前已經取得的成果看,除了嚴耕望的著作涉及面較廣外,其他學者大都集中在對靈州這一樞紐點及其北去河西的道路的研究,而對于連接關中與靈州的慶陽段則關注不夠。本文根據學界已取得的成果,結合歷代地理書及方志材料,對靈州道慶陽段的情況做一探討。

一、靈州道慶陽段的路線及沿途城塞

靈州道慶陽段(即寧州—慶州—環州段)在這條絲綢之路起著聯結關中與靈州的重要作用,但由于史書記載的模糊,研究起來比較困難。孫修身認為,自邠州至靈州段的“行程較為復雜的,沒有如前兩段(指自開封至洛陽段和自洛陽至長安、邠州段——引者)的系統記錄,更有一些地名尚需考證,走向亦不定”[4]66。復雜的行程、不定的走向、史料的缺乏和尚需考證的地名,恰好就集中在慶陽段。因此,計算行程、辨明走向、考證地名,成為研究的首要任務。

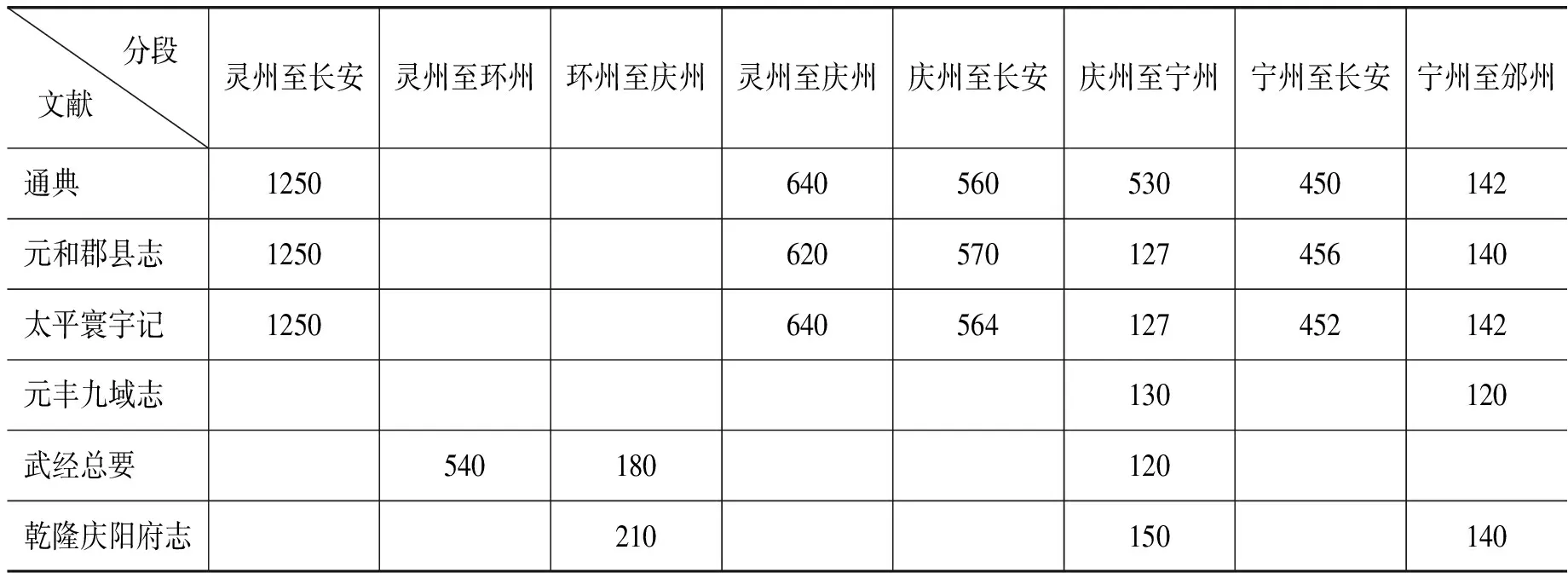

對于慶陽段的大致輪廓,許多學者都嘗試著進行勾勒。周偉洲認為,由邠州北上到慶州(沿今甘肅慶陽),由慶州沿馬嶺水(今環江)而上至方渠(今環縣南楊旗鎮),再北上至青岡峽或土橋子,北入靈州。[5]32關于靈州道慶陽段的長度及各主要路段間的距離,根據《通典》、《元和郡縣圖志》、《太平寰宇記》、《武經總要》以及《元豐九域志》、乾隆《慶陽府志》的相關數據,可以做出具體的統計:

靈州道慶陽段分段距離一覽表 單位:里

《元豐九域志》、《武經總要》、乾隆《慶陽府志》的數據統計為筆者所作,其他均參照嚴耕望《唐代交通圖考》。從表中數字資料可以看出,各種文獻的具體數據雖然有些出入,但大體上相差不大。《通典》記載的慶州至寧州的距離(530里),與事實相差甚遠,其他諸書記載比較接近,也符合今天實地勘察所得的結論,基本上可信。

靈州道由邠州進入慶陽的第一站是寧州定平縣,其縣治在今甘肅寧縣政平鄉,位于馬蓮河、無日天溝河與涇河的交匯處,是慶陽地勢最低的地方,“北至州七十里……大業三年于此筑城,置棗社驛。武德二年,于驛分安定縣置定平縣,其驛移出城北”[6]66。定平處于邠州與寧州之間,距離邠州六十里。唐朝時期在定平縣修建凝壽寺,寺院今已不存在,但在寺院院落有保存完整的唐塔(凝壽寺塔)。五代時期,后梁派軍隊進攻岐王李茂貞控制的寧州和慶州,就是由此而入。“五代梁開平三年,遣康懷貞等侵李茂貞,克寧州及衍州,降慶州,游兵侵掠至涇州境內是也。”[7]2769

定安縣,為寧州的治所,治今寧縣縣城。定安故關為靈州道必經之地,“定安關,在州西北三里”[8]80。今寧縣城修筑于五代時期,其城夾處于城北河與九龍河匯合之地,城西南隅與基巖高差不逾15米,縣城內的輯寧樓為五代時期所修筑。

彭原縣也在此道上,位于寧州西北一百里。貞元四年(788),邠寧節度使張獻甫“乃于彭原置義倉,方渠、馬嶺等縣選險要之地以為烽堡”[9]3499。能夠在這里建義倉,說明人口較多,其交通條件較好。張維《隴右金石錄》記載,慶陽彭原寶塔寺有鐵范八人,俱作長跪勢,高約二尺,今七存佚其一,唐乾元年間(758—760)鑄造,有款識。彭原古城址在今慶陽市西峰區彭原鄉彭原村南莊自然村,城址建于董志塬東北部一半島狀原面上,西接大原,東、南、北三面有溝壑環繞,由西向東為緩坡塬地,約2千米止于舌狀塬頭。

驛馬關,是唐代寧州和慶州之間非常重要的關卡。“府西南九十里。唐置。與鎮原縣接界。興元初,朱泚敗走,自涇州北趣驛馬關。寧州刺史夏侯英拒之是也。”[7]2760朱泚是涇原兵變的禍首,興元元年(784)退出長安后,率領殘兵敗將一路北逃,“泚猶余范陽卒三千,北走驛馬關,寧州刺史夏侯英開門陣而待,泚不敢入,因保彭原西城”[10]6449。驛馬關的東西兩邊都是深溝,只有一個狹窄的關口可以通過,地勢十分險要。因此,夏侯英開門列陣而待,朱泚三千士卒不得逾越。

安化縣是唐宋慶州的治所,治今甘肅慶城縣城,負山阻水,屹然險固,“北控翰海靈鹽一路,居要害之地”[11]889,靈州一旦有難,郭子儀很快就從邠州馳援,他自己駐扎在慶州,而命其部將渾瑊直進靈州,“其為一通道更無可疑”[12]180。唐末五代時期,在城內修筑了鵝池洞,遇到戰事時可供城內居民汲水,增強了防御侵襲的能力。

慶州以北的軍事地位非常重要,“慶州以北,地形曼衍,直抵沙漠,寇入最易。唐時以邠寧為重鎮。宋亦以環慶為極沖。每西北發難,控扼之備未嘗不在慶州也”[7]2755。因此,加強慶州北部防務是保障這條道路暢通的重要條件。馬嶺、木缽、合道是慶州北部的三個重鎮,也是靈州道上的重要據點,吐蕃、黨項進攻關中,往往取道于此。貞元十年(794)春,楊朝晟上奏,“方渠、合道、木波,皆賊路也,請城其地以備之”[9]3505。貞元十三年(797),唐德宗“以方渠、合道、木波皆吐蕃要路,欲城之”[13]7576,詢問楊朝晟的意見,并批準了他的修筑方案。楊朝晟修筑的三城對于遏制吐蕃的進攻、保護靈州道的安全發揮了重要的作用。

馬嶺,又稱馬領,在今慶城縣馬嶺鎮。顏師古認為,川形似馬領,故以為縣名。西漢時期曾經是北地郡治所在地,隋朝置馬嶺縣,治所在百家堡,“義寧二年,于今理北四十里百家堡置馬嶺縣”[6]68。唐朝武德七年(624),慶州都督楊文幹起兵反叛,“襲陷寧州,驅掠吏民出據百家堡”,胡三省注:“百家堡,在慶州馬嶺縣。”[13]5988宋人記載:“今控馬嶺川大路。東至熟戶,東南至慶州六十五里,南至府城鎮二十五里,北至大拔寨四十五里,至州一百三十里。”[11]899

木波,在今環縣木缽鄉,“在縣南四十五里,唐為木波堡。寧州刺史楊朝晟請城方渠、合道、木波三城,以遏吐蕃歸路,即此”[8]136-137。“北路通慶州,咸平中重修。東至北界,西至合道鎮四十里,南至大拔寨三十里,北至州四十五里。”[11]900

方渠,“在縣南七十里,漢屬北地郡。貞觀十三年(應為貞元十三年——引者),命楊朝晟城之。五代初廢為鎮”[8]137。《武經總要》前集卷十八對其重要性及相關里程做了詳盡的記載:“地三面控蕃戎,最為檄塞之劇。東至蕃界十五里,西至蕃界十五里,南至慶州百四十里(木波鎮路),北至洪德寨八十里,寨北即蕃界。”

烏侖為慶陽北上靈州的一個要塞。乾隆《慶陽府志》記載,“烏侖山,在縣北三十里,山甚高峻,艱于登陟,宋人置烏侖寨戍兵防守”[8]70。后唐天成中,符彥卿由耀州團練使“改慶州刺史,奉詔筑堡方渠北烏侖山口,以招黨項”[14]8837。烏侖寨控扼烏侖川一帶的來路,“此寨在今銀川—西安公路(211國道)東側,北控東川(環江東源),南距環縣僅十余公里”[15]5。

土橋在烏侖附近,也是靈州道上的一個要點,“青岡、土橋之間,氐、羌剽掠道路,商旅行必以兵”[16]554。顧祖禹引《唐志》曰:“咸河從土橋、歸德川、同家谷三處發源,咸苦不可食。”[7]2766趙本植記載:“土橋崾峴,在府城北二百里。”[8]77土橋在史書中多次出現,說明其地為南北交通大道上的一個節點。

洪德,在環州北六十里,位于靈武大道之沖,馬嶺水在此分為東西兩源,東北行是歸德川,循此川而行可至鹽州;西面之水為白馬川,沿川西北行可入青岡峽,再行可至清遠軍,“地距清遠軍僅八十里,依川據險,當青岡峽濟乾、同二堡之大路”[17]334。北宋時期,折可適曾在此設伏,重創西夏軍隊,創造了彈性防御戰略的典范。[18]240

青岡嶺,“在慶州方渠縣北,靈州之南”[13]6722。青岡,亦作青剛或青崗,嚴耕望認為,“青剛嶺、青剛峽者,自唐以來為通靈武大道無疑”[12]191。青岡嶺在環縣洪德鄉西北,乾隆《慶陽府志》記載,“青岡峽,在縣北,亦曰青岡嶺。《宋史》:‘至道二年,李繼遷圍靈州,詔遣兵五路救之,李繼隆以環州路迂,由青岡峽繞靈武,趨平夏,行數日,不見敵而還。’青岡川本靈州大路,自此過美利寨入靈州,自過美利寨后,漸入平夏,經旱海,少水泉”[8]70-71。“由馬嶺、木波鎮至環州,川路平直,兩邊雖有土山,山外皆高原,谷道交屬,何往不通。”[19]3141

出青岡峽即進入翰海。翰海,亦稱旱海,由于氣候干旱,在環州、靈州、夏州、韋州之間形成700里的寬闊沙磧。“宋張洎曰:‘自威州抵靈城,有旱海七百里,斥鹵枯澤,無溪澗川谷。’張舜民曰:‘今旱江平,即旱海,在清遠軍北。’趙珣曰:‘鹽夏、清遠軍間,并系沙磧,俗謂之旱海。自環州出青剛川,本靈州大路。自此過美利寨,漸入平夏,徑旱海中至耀德、清邊鎮入靈州’是也。”[7]2952《武經總要》前集記載了青岡峽至靈州之間的七段路程:“青岡峽、清遠軍、積石、浦洛河、耀德鎮、清邊寨、靈州共七程,沙磧遠無郵傳,冬夏少水。”

清遠軍,在今環縣甜水堡,“清遠據積石嶺,在旱(翰)海中,去靈、環皆三四百里,素無水泉”[14]9425。清遠軍建在靈州南界積石嶺上,為扼靈州川的要塞。“清遠軍,東南七十里至環州美泥寨,西北五十里至浦洛河,又七十里至圣泉,七十里至定邊鎮,又六十里至靈州,西甜水堡五里,南至木波鎮四十里。本席雞城地,宋太宗以靈武道路艱阻,欲城古威州以通漕挽,轉運使鄭文寶固請筑此城,以清遠軍為名。深在瀚海不毛之地,素無井泉,陜西之民甚苦其役。”[11]950-951

浦洛河,亦稱溥洛河,為靈州川上源,在今寧夏鹽池縣惠安堡東北,“宋至道元年,邊將白守榮護芻糧赴靈州。李繼遷邀擊于浦洛河,盡奪之,即此。亦曰溥樂河。宋人議筑溥樂城,以河為名也”[7]2951。

耀德鎮,在今寧夏靈武市石溝驛,又名“圣泉”,距離清邊寨70里,距離靈州120里。

清邊寨,在今靈武市白土崗子[15]46,北至靈州50里。

出青岡峽至靈州的一段,在宋代也稱為翰海路。盡管穿越翰海有很大困難,商人、軍旅仍不絕于途,“靈武路自通遠軍入青岡峽五百里,皆蕃部熟戶。向來使人、商旅經由,并在部族安泊,所求賂遺無幾,謂之‘打當’,亦如漢界逆旅之家宿食之直也”[14]9130。翰海路一直是北宋軍隊重要的后勤供給線。如淳化年間(990—994),朝廷命令張鑒“乘傳往環州,與李繼隆議護送芻糧入靈州”[14]9416。至道二年(996),洛苑使白守榮護送芻糧經由此道,在浦洛河被李繼遷劫掠[14]9424。同年,靈州路都布署王昭遠護二十五州芻糧,經此道成功到達靈州[14]9408。鄭文寶“前后自環慶部糧越旱海入靈武者十二次,曉達蕃情,習其語。經由部落,每宿酋長帳中,其人或呼為父”[14]9425。

《讀史方輿紀要》引《輿程記》記載,慶陽“府北百六十五里為木缽遞運所,又四十五里為環縣。環縣北行二百二十里而至小鹽池,又一百七十里至靈州”[7]2755。環縣以北至靈州,為荒蕪之地,“慶陽環縣而北,無居民,亦無樹木,水草皆絕少,至靈州始有之。中間地勢荒瘠,屯戍者每患無所資以為固”[7]2755。《武經總要》也記載,由靈州向南溯苦水河經旱(翰)海越青岡峽,沿馬蓮河谷經環州、慶州,再向東南經邠州通向關中地區。

二、靈州道慶陽段的行旅

靈州道是一條從長安出發經寧州、慶州到達靈州的古老通道,開皇十八年(598),“突厥達頭可汗犯塞,以素為靈州道行軍總管,出塞討之”[20]1285,楊素率領軍隊沿著靈州道北行擊退突厥軍隊。開皇二十年(600),“晉王廣為靈朔道行軍元帥”[20]1286。越王事件發生后,狄仁杰將被株連者改判流刑,“配流豐州。豫囚次于寧州”[9]2887,可見寧州是前往豐州的必經之地。

唐肅宗靈州稱帝后,率軍南下,“經方渠、慶州一線進入關中。這條線路,就是歷史上著名的靈州道,又稱‘靈州大路’”[21]78。至德元載(756)九月唐肅宗一行沿著靈州道南行,在順化休整幾天后到達彭原郡:“(九月)戊辰,發靈武……丙子,上至順化。……十月辛巳……上發順化。癸未,至彭原。”[13]6998-7001順化郡即慶州,天寶初改為安化郡,至德年間改為順化郡。天寶初年,寧州改為彭原郡。

唐肅宗在南下的同時,令李承寀北行回紇,尋求援助,“九月戊辰,上南幸彭原郡。封故邠王守禮男承寀為敦煌王,令使回紇和親,冊回紇可汗女為毗伽公主,仍令仆固懷恩送承寀至回紇部”[9]244,通過和親加強與回紇的聯系,希望得到回紇的軍事援助。十月,“敦煌王承寀至回紇牙帳,回紇可汗以女妻之,遣其貴臣與承寀及仆固懷恩偕來,見上于彭原。上厚禮其使者而歸之,賜回紇女號毘伽公主”[13]7005。李承寀出使回紇所走的道路,正是靈州道。

張議潮光復沙州,保證了靈州西通河西道路的暢通,“大中年間,張議潮收復河西走廊,中西交通線改經靈州。從此,靈州西域當作為中西交通的主線,一直使用到北宋初年”[1]191。《張淮深變文》中寫道:“河西淪陷百余年,路阻蕭關雁音稀。賴得將軍開舊路,一振雄名天下知。”變文中所謂的“舊路”,即靈州道。靈州道在唐朝中期以后地位非常突出,“中葉以后,置邠寧慶節度使為一軍區,亦是其為一交通路線也”[12]180。這條古道也哺育了唐朝文學尤其是邊塞詩,盛唐、中唐的許多述行詩賦,以及元載、楊炎、李吉甫、李德裕的一些文章,都與此道有關。大歷至元和年間文人餞送唐使使北蕃的詩篇,就以此道行役為述說對象,源休使回紇,即從此道入。[22]122

靈州道雖然在宋夏對峙時期一度受到影響,但到了元朝時期再度發揮作用。元仁宗延祐四年(1317)三月,馬祖常以監察御使出使河西,途經慶陽,參觀了鵝池洞,寫下了七言絕句《慶陽》,所走的就是靈州道。1906年,英國探險家布魯斯經過西藏、新疆進入甘肅,然后經過肅州、甘州、涼州、蘭州、中衛、彭陽,進入慶陽府。他草擬了一幅鐵路線路圖:從西安府出發,向西北經過淳化、三水、寧州、慶陽府、環縣到達靈州、寧夏,再西南行至中衛后轉向西北到達涼州(武威),從涼州南行到達蘭州。[23]199從西安到涼州的設想路徑,與唐宋靈州道大致重合或平行,特別是沿著馬蓮河、環(河)江的寧州—慶陽府—環縣直到靈州的路段,不僅與靈州道線路基本重合,而且與正在修建的銀西鐵路走向一致。

三、黨項對靈州道慶陽段的促動與阻隔

黨項部落最初生活在青海省東南部黃河上游和四川松潘以西山谷地帶,貞觀五年(631),大批內附,唐設置黨項羈縻州府,分別寄治于慶、靈、秦等州。拓跋部在首領拓跋赤辭率領下也歸附唐朝,“其后吐蕃強盛,拓跋氏漸為所逼,遂請內徙,始移其部落于慶州,置靜邊等州以處之”[9]5292。唐設靜邊州都督府于慶州,“靜邊州都督府,貞觀中置,初在隴右,后僑置慶州之境”[10]1123。唐朝在慶陽設置的羈縻州,“能從少數民族的實際出發,一方面要求少數民族諸部臣屬于唐王朝,遵守王朝的法令,長保忠信,永為藩屏;另一方面又不強求與內地一律,給他們享有較大的自治權利,不觸動他們的原有的經濟形態和社會結構,不改變他們的風俗習慣與文化生活,不過多干涉他們內部的事務。這一制度對于加強民族聯系,促進民族融合,安定邊疆、鞏固國防起到了良好的作用”[24]56-57。五代的黨項,“部有大姓而無君長,不相統一,散處邠寧、鄜延、靈武、河西,東至麟、府之間。自同光以后,大姓之強者各自來朝貢”[16]912。“大姓之強者”主要有唐末占據夏、銀、綏、宥等州的定難軍節度使拓跋氏,五代初興起于麟、府二州的折氏,以及居于慶、靈二州之間的“西路黨項”諸部。

黨項部落畜牧財富的增長,引起了唐五代地方官吏的貪欲,他們利用不公平的市易規定來剝削黨項部落,或是公然掠奪黨項人的牲畜,使其蒙受了很大的損失,引起了黨項人的強烈不滿。黨項人經常在吐蕃的幫助下走上了劫掠的道路,“至太和、開成之際,其藩鎮統領無緒,恣其貪婪,不顧危亡,或強市其羊馬,不酬其直,以是部落苦之,遂相率為盜,靈、鹽之路小梗”[9]5293。對唐朝及五代來說,馬匹的供應具有至關重要的意義,當經營家畜和供應馬匹的活動轉由黨項人控制時,寧州—慶州—靈州道交通線便時時面臨著被阻斷的危險。

由于這條道路的重要性逐漸突出,吐蕃和黨項族都試圖將其控制,“西受降城—豐州—靈州—慶寧路或原涇路—邠州—上都。這是一條大路,但地近西蕃,唐后期吐蕃經常侵逼,時常不通”[22]121。除了吐蕃的干擾外,還有黨項族的阻截,“這條大道的慶州—靈州—涼州段沿途有很多黨項族,給行旅帶來了不少的麻煩”[21]94。

除了從事貿易獲利之外,位于靈州和慶州境內的一些黨項部落,以劫奪來往于靈州道上的回鶻商隊為生,“其在靈、慶之間者,數犯邊為盜。自河西回鶻朝貢中國,道其部落,輒邀劫之,執其使者,賣之他族,以易牛馬”[25]1845。S.2589《中和四年(884)十一月肅州防戍都營田索漢君縣承張勝君狀》記載了邠靈中間(即環州和慶州一段)黨項抄掠過往人等的實情:“(前殘)涼州(中殘)李行思等(中殘)分邠寧道兵馬牙(中殘)州節度使,遂于靈州請兵馬應接。其靈州不與助兵,因茲邠州共靈州亦為酬(仇)惡,中間兼有黨項抄劫,全過不得。宋輸略等七人從邠州出,于河州路過到涼州。其同行回鶻使,并在口州。”[26]485由于邠州與靈州“中間兼有黨項抄劫,全過不得”,商旅只得改行河州至涼州。這種劫掠往來貢使和商旅行為引起商人的恐慌,破壞了絲綢之路貿易的正常秩序,“情況最糟糕時靈州至環州、慶州的大道上,商旅如無重兵保護,絕不敢貿然上路”[21]95。長興二年(931),甘州回鶻貢使烏侖紅一行從靈州到達方渠時,被西路黨項掠殺,一些商旅和使節擔心生命和財產遭到威脅,只得改走他處。這種情況在宋朝時期也時有發生,“慶州有野雞族,數為寇掠,道路患之。嘗有驍捷卒二十余往邠州,為其掠奪”[14]9498。慶州的黨項野雞族連士卒也敢劫奪,可見道路之患的嚴重。

四、唐宋政府保護靈州道慶陽段的措施

靈州道一旦疏通,隨即成為絲綢之路貿易和中西政治、文化、宗教交流的主要干線。在此之后,“凡使節之往來,商旅之出入,民族之遷徙,佛法之流傳,均沿這條道路迤邐而行,向外擴展,從而對晚唐五代宋初的歷史產生了深遠的影響”[27]86。

為了保持這條道路的暢通,唐宋的一些官員提出在靈州到慶州沿線修筑堡寨,楊朝晟曾修筑馬嶺、木波等城,保護了這條交通線。北宋時期,何亮建議在環慶到靈州之間增修保護道路通達的城池,“宋太宗時,何亮嘗言,環慶至靈武幾千里,居絕域之外,請于其間筑溥樂、耀德二城,以通河西糧運”[7]2755。

唐武宗會昌三年(843)十一月,“邠寧奏黨項入寇”,宰相李德裕進言:“黨項愈熾,不可不為區處。聞黨項分隸諸鎮(胡三省注:綏、銀、靈、鹽、夏、邠、寧、延、麟、勝、慶等州皆有黨項,諸鎮分領之),剽掠于此則亡逃歸彼。節度使各利其駝馬,不為擒送,以此無由禁戢。臣屢奏不若使一鎮統之,陛下以為一鎮專領黨項權太重。臣今請以皇子兼統諸道,擇中朝廉干之臣為之副,居于夏州,理其辭訟,庶為得宜。”唐武宗“乃以兗王岐為靈、夏等六道元帥兼安撫黨項大使,又以御史中丞李回為安撫黨項副使,史館修撰鄭亞為元帥判官,令赍詔往安撫黨項及六鎮(胡三省注:六鎮,鹽州、夏州、靈武、涇原及振武、邠寧也)百姓”。[13]7993

會昌五年(845),黨項諸部的反抗斗爭擴大,先后攻陷邠、寧、鹽三州界城堡,屯于叱利寨。次年正月十一日,李德裕上書,仍然主張以招撫為主,請求“差給舍一人,令邊鎮出兵護送,且至叱利鎮城下,密召酋長,喻以國恩,問其屯兵事由,有何冤屈……其首謀逆及打破邠、寧、鹽州界城堡罪人,并須分別送出,仍須自本族酋長,不特是族內平人。善惡既分,邊境寧靜,既且為容忍,待之如初”[28]。唐宣宗大中四年(850)十一月,黨項又進攻邠、寧,唐朝決定出兵圍剿,以翰林學士劉瑑為京西招討黨項行營宣尉使。次年,考慮到黨項反抗的原因是邊將的暴虐,決定使用儒臣治邊。

后唐明宗長興三年(932),黨項部落又殺害了一位回鶻使節,引起了巨大的震動,統治者下令康福、藥彥稠等分別出兵討伐。史載:“黨項劫回鶻入朝使,詔彥稠屯朔方,就討黨項之叛命者,搜索盜賊,盡獲回鶻所貢駝馬、寶玉,擒首領而還。尋授邠州節度使。遣會兵制置鹽州,蕃戎逃遁,獲陷蕃士庶千余人,遣復鄉里。”[25]880“陷蕃士庶”,是被黨項部落擄掠去的漢族士庶,他們或淪為奴隸,或被強送到他族去交換羊馬。朔方、河西節度使康福率軍“破野利、大蟲兩族三百余帳于方渠,獲牛羊三萬”[25]556。后唐邠州節度使藥彥稠俘虜黨項2000余和首領連香等6人,繳獲所掠回鶻的大量寶玉、藥物、駱駝、馬等,獲牛、羊以萬計。此后,“黨項之患稍息”[25]1845,對貢使、商隊的劫掠也有所減少,靈州道絲綢之路的交通和貿易活動得到保障。開運三年(946)八月“丙戌,靈州馮暉奏,與威州刺史藥彥稠于威州土橋子西一百里,遇吐蕃七千余人,大破之,斬首千余級”[25]1117。在破除了黨項的威脅后,又在威州(今甘肅環縣)打擊吐蕃部族對通道的阻障。

為了確保道路的暢通,五代政府采取更有效的措施 ,維護道路的安全,甚至還派出軍隊保護回鶻使節的順利通過。巴黎國立圖書館藏敦煌遺書P.2992V—3《朔方節度使致甘州回鵲可汗書》是靈武節度使張希崇致甘州回鶻可汗的書函,其中寫道:

今則前邠州康太傅及慶州符太保承奉圣旨,部令大軍援送貢奉使人及有天使去。八月廿一日,得軍前大(太)傅書牒云:與都監牛司空,已于八月十六日到方渠鎮,與都監商量,定取丹傔。近者,九月五日發離方渠,于六日平明至土橋子應接者。當道至八月廿二日,專差軍將袁知敏卻賚書牒往方渠鎮,咨報軍前太傅,已依此時日應副訖。見亦點齪(促)兵土地(士),取九月三日發赴土橋子接迎。于九日到府次。伏況般次行止,已及方渠,兼得軍前文書,合具子(仔)細,披啟。今差都頭白行豊與扂密已下同行,持狀咨聞,便請可汗斟酌差兵迎取。冀因人使備情儀,但緣走馬徑行,不果分外外馳禮。雖有微信,別狀披伸……[3]126-128

信中詳細記載了康太傅(邠州節度使康福)、符太保(慶州刺史符彥卿)、牛司空(將軍牛知柔)等人護送回鶻貢使,以及靈武節度使張希崇派人接應的情況。清泰元年(934)牛知柔護送回鶻可汗一行,八月二十一日張希崇得到書信,得知牛知柔已護送貢使于五日前(即八月十六日)到達方渠鎮(今環縣),九月五日,貢使團將從方渠出發,六日平明即可到達土橋子,希望靈州派遣士卒迎送。張希崇于八月二十二日派將軍袁知敏帶書函到方渠,告訴康福,將如期派人到土橋子迎接。張希崇點促士卒于九月三日前往土橋子,九月九日迎接貢使一行到達靈州。信中反映了五代時期靈州道在中原與河西交通中的重要作用,并且清楚地勾畫出慶州到靈州的具體路線和花費時間,即慶州至方渠、方渠至土橋子(一日行程)、土橋子到靈州(三日行程)。

這封信是靈武節度使張希崇寫的。長興二年(931)十一月,“以汝州防御使張希崇為靈州兩使留后”[25]583,長興四年(933)五月,“以靈武留后張希崇為本州節度使”[26]605,天福元年(936)十二月,“以邠州節度使張希崇為靈武節度使”[25]994。其本傳稱:“靈州戍兵歲運糧經五百里,有剽攘之患。希崇乃告諭邊士,廣務屯田,歲余,軍食大濟。璽書褒之,因正授旄節。清泰中,希崇厭其雜俗,頻表請覲,詔許之。至闕未久,朝廷以安邊有聞,議內地處之,改邠州節度使。及高祖入洛,與契丹方有要盟,慮為其所取,乃復除靈武。”[25]1148-1149張希崇在西北頗有功績,“張希崇鎮靈州,以久在北蕃,頗究邊事,數年之間,侵盜并息”[25]1644。從長興二年到天福二年去世,張希崇一直在邠州至靈州就職,這封信就寫在其任職靈武期間。

后唐明宗在沿邊地區置場買馬,各個民族紛紛向中原出售,其中回鶻、黨項馬最多。這種懷柔政策雖然得到各族人民的支持,但是對國家經濟收入帶來了一些負面影響,引起大臣們的憂慮,紛紛表示反對。唐明宗調整了措施,“敕沿邊藩鎮,或有蕃部賣馬,可擇其精良壯給券,具數以聞”[29]156。但在禁令頒布之后,靈州、慶州等地仍然保持著“番部羊馬,不絕于途”的景象,沿邊黨項與漢族之間的互市并沒有中斷。天福二年張希崇死后,“蕃部寇鈔,無復畏憚”。馮暉繼任靈武節度使,注意搞好與黨項部族的關系,“大張宴席,酒殽豐備,群夷告醉,爭陳獻賀,暉皆以錦彩酬之,蕃情大悅”。又主動與黨項豪酋拓跋彥昭加強聯系,“河西羊馬,由是易為交市。暉期年得馬五千匹,而蕃部歸心”。[25]1645

絲綢之路也是宗教傳播之路,在靈州道慶陽段,留下大量的佛教遺跡,寺院、佛塔及造像碑不計其數,著名的佛塔有政平凝壽寺唐塔、彭原寶塔寺唐塔、環縣宋塔等。佛教信仰在黨項族(宋代稱蕃族)中甚盛,華池雙塔即為慶州蕃部華池寨主李世雄所修造。元符二年(1099),宋哲宗下詔“陜西沿邊收復故地,并納降疆界內,有羌人墳垅及靈祠、寺觀等,不得輒行發掘毀拆”[30]8306。可見蕃部也信奉佛教,有很多的佛教建筑。保護墳壟、寺觀,可以贏得各族人民的支持,實際上也是維護道路沿線穩定,進而保證道路暢通的一項舉措。

黨項族對靈州道慶陽段道路的影響是多方面的。黨項族“不事產業,好為盜竊,互相凌劫”[9]5293。面對來往商團的巨大財富,他們攔路劫奪,獲取暴利,對絲綢之路造成很大的破壞,引來了政府的武力鎮壓。但是其促動作用還是最主要的,他們也參與到絲路貿易中去,最典型的就是貢賜貿易,“天成二年九月,河西羌項如連山等來朝貢,進馬四十匹。四年四月,敕沿邊置場買馬。不許蕃部至闕下。自上御下極以來,黨項之眾,競赴都下賣馬,常賜食于禁廷,醉則聯袂歌其土風。凡將到馬無駑良,并云上進國家。雖約其值以給之,然計其館給賜賚,每年不下五六十萬貫”[29]353-354。元稹《估客樂》描述了估客組團到各地經商,“北買黨項馬,西擒吐蕃鸚”,說明黨項人也在本地與唐朝商人交易。

北宋咸平元年(998)十一月戊辰,“西京左藏庫使楊允恭言:‘準詔估蕃部及諸色進貢馬價,請鑄印。’詔以‘估馬司印’為文。置估馬司始此。凡市馬之處,河東則府州、岢嵐軍,陜西則秦、渭、涇、原、儀、環、慶、階、文州、鎮戎軍……皆置務,遣官以主之,歲得五千余匹,以布、帛、茶他物準其直。招馬之處……環州之白馬、鼻家、保家、名市族,涇、儀、延、鄜、火山、保德、保安軍、唐龍鎮、制勝關之諸蕃。每歲皆給以空名敕書,委緣邊長吏擇牙吏入蕃招募詣京師,至則估馬司定其直,三十五千至八千凡二十三等。其蕃部又有直進者,自七十五千至二十七千凡三等,有獻尚乘者,自百一十千至六十千亦三等”[19]921-922。轉運使宋太初每次到清遠軍、靈州時,“多貿市”[14]9498。可見,直到宋真宗咸平年間,沿著絲綢之路靈州道慶陽段的傳統貿易依然在進行。

[1]楊聰.中國少數民族地區交通運輸史略[M].北京:人民交通出版社,1991.

[2]中國古代道路交通史編審委員會.中國古代道路交通史[M].北京:人民交通出版社,1994.

[3]哈密頓.五代回鵲史料[M].烏魯木齊:新疆人民出版社,1982.

[4]孫修身.五代時期甘州回鵲和中原王朝的交通[J].敦煌研究,1989(4).

[5]周偉洲.五代時期的絲綢之路[J].文博,1991(1).

[6]李吉甫.元和郡縣圖志[M].北京:中華書局,1983.

[7]顧祖禹.讀史方輿紀要[M].北京:中華書局,2006.

[8]趙本植.慶陽府志[M]. 北京:中華書局,2013.

[9]劉昫.舊唐書[M].北京:中華書局,1975.

[10]歐陽修.新唐書[M].北京:中華書局,1975.

[11]曾公亮.武經總要[M]. 北京:中華書局,1959.

[12]嚴耕望.唐代交通圖考[M].臺北:“中央研究院”歷史語言研究所,1985.

[13]司馬光.資治通鑒[M].北京:中華書局,1956.

[14]脫脫,等.宋史[M].北京:中華書局,1977.

[15]魯人勇.西夏地理志[M].銀川:寧夏人民出版社,2012.

[16]歐陽修.新五代史[M].北京:中華書局,1974.

[17]吳廣成.西夏書事[M].龔世俊,等,校證.蘭州:甘肅文化出版社,1995.

[18]曾瑞龍.北宋及拜占庭帝國的彈性防御戰略初探——兼論宋夏洪德戰役[G]//張其凡,陸勇強.宋代歷史文化研究續編.北京:人民出版社,2000.

[19]李燾.續資治通鑒長編[M].北京:中華書局,2004.

[20]魏徵.隋書[M].北京:中華書局,1973.

[21]魯人勇.塞上絲路[M].銀川:寧夏人民出版社,1988.

[22]李德輝.唐代交通與文學[M].長沙:湖南人民出版社,2003.

[23]C.D.布魯斯.走出西域——沿著馬可·波羅的足跡旅行[M].北京:海燕出版社,2000.

[24]林超民.羈縻府州與唐代民族關系[J].思想戰線,1985(5).

[25]薛居正.舊五代史[M].北京:中華書局,1976.

[26]唐耕耦,陸宏基.敦煌社會經濟文獻真跡釋錄:第4輯[M].北京:全國圖書館文獻縮微復制中心,1990.

[27]趙貞.敦煌文書中所見晚唐五代宋初的靈州道[J].中國歷史地理論叢,2001(4).

[28]董誥.全唐文[M].北京:中華書局,1983.

[29]王溥.五代會要[M].北京:中華書局,1985.

[30]徐松.宋會要輯稿[M].劉琳,等,校點.上海:上海古籍出版社,2014.

(責任編輯 仇王軍)

The Qingyang Section of Lingzhou Road in the Tang and Song Dynasties

Liu Zhili

After the chaos of the Anshi, the original Silk Road was obstructed and destroyed, Lingzhou Road was changed to the main channel to communicate with the Central Plains and the Hexi and Western Regions. Qingyang section is the neck from Lingzhou Road to Guanzhong. The article discusses the relationship between the Dangxiang and the Qingyang section of the Lingzhou Road and the measures taken by the Tang and Song governments to protect the Qingyang section.

Tang and Song; Lingzhou Road; Qingyang Section

劉治立(1965—),男,河南洛陽人,隴東學院歷史與地理學院教授,歷史學博士,主要研究方向為史學理論及史學史。

隴東學院2015年博士科研啟動基金資助項目“北石窟寺與絲綢之路文化研究”(項目編號: XYBY1503)。