會通之際 老筆爛然

——陳醉先生書法漫議

文/陸明君

會通之際 老筆爛然

——陳醉先生書法漫議

文/陸明君

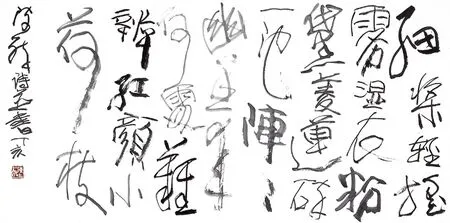

陳醉 詩并書 紅顏小荷 136cm×68cm 2007年 釋文:細槳輕搖霧濕衣,粉黛菱蓮碎一池。陣陣幽香來何處?難辨紅顏小荷枝。

以學術專著《裸體藝術論》蜚聲海內外的著名學者陳醉先生,在學術界與藝術界有著廣泛的影響,他以敏銳、獨特的學術眼光與思辨力,在傳統倫理、人性、審美及藝術等方面,作了頗具前瞻性的探討,開啟了一方學術禁地,其膽識與才學博得了廣泛的贊譽。以理論研究為根基,陳醉先生在藝術創作實踐中也取得了非凡的成就,并且詩書畫皆造詣精深,達到了融會貫通的境地,這在當今美術界是一個極為典型的個案。

筆者認為,當代中國畫壇存在的突出問題,從宏觀上說是人文精神的缺失,從具體表現層面而言是寫意性的日趨淪喪。作品的人文精神是作者人格與修養的立體映照,志趣平庸、腹中空疏,是當代群體性的癥結和無奈。所以在表現素材上出現了一味地摹擬古人作品,或拘泥于寫生之稿,或重復自我的固定模式等現象。而在表現形式上,一是題寫不上與畫面輔配的詩文,嚴重制約了作品意蘊的表現與開拓;二是題字及落款書法拙陋,與繪畫不能映襯。當代中國畫寫意性的衰萎,其主要的原因,是以書法功力為基礎的骨法用筆的缺失,體現為點線靡弱或淪為涂染制作。繪畫雖然要賦予時代發展的變化與新的內涵,但詩書畫相融的道路無疑是中國畫創作最理想的選擇。在人們呼吁美術創作要力抵浮躁、尋求內在人文精神的時候,陳醉奉獻給我們融詩書畫于一體的作品,其《詩書畫意——陳醉繪畫書法詩詞選集》,已由文化藝術出版社出版。它帶著淳郁的傳統筆墨,也散發著清新的時代氣息,不同凡響,令人耳目一新。對于陳醉先生的詩文與繪畫,部分著名美術理論家、學者及畫家已多有所論,皆給予了極高和客觀的評價,勿須筆者贅言,在此就陳醉先生的書法談一下自己的感受與粗淺的認識:

其一,取法有源,放膽通變。陳醉先生早年即堅持臨習書法,尤癡迷于狂草,而最傾心于“顛張醉素”。張旭、懷素是書法史上最杰出的狂草書法家,皆出現于盛唐時期,他們對草書達到了狂顛與醉癡的程度,在書法氣格上狂放不羈,逾越了常人的理法,將草書藝術發展到了極致。但草書并不是一味地縱情疾書或揮,它是有嚴格的法度的,因為草書不是潦草書寫,而是成系統有規律的文字部件與筆畫的高度省簡與連帶的。相對于其他書體,草書的區別度最小,彼此間更易混同,這就決定了草書的法度要比其他書體更為嚴格。因此草書創作的基礎更賴于臨習古代名家法帖。陳醉先生在這一方面是下過極大功夫的,從懷素的《自敘帖》、小草《千字文》,到張旭的《古詩四帖》,再下及黃庭堅、徐渭、王鐸、傅山,甚至于右任所集《標準草書千字文》,他都進行了認真揣摩和臨習,并融會貫通,這在草書字形的規范與草法的把握等方面都能體現出來。當然,陳先生的書法作品里并不都是草書字形,更常見的是行書,這也是自古至今書法作品中往往都行草并用,所呈現的現象,而關鍵處在于其內在的協調與統一。陳先生作品中的行書字形,也具有草意,在形質與氣韻上與作品中的草書字形是通融的,體現了他深厚的筆墨功力和駕輕就熟的藝術表現能力。

書法之要是在繼承的前提下而有個性。書不入古則野,書不出新則匠,如何做到入古而不溺古,出新而不乖戾無源,是一個難以把握的問題。而成就一個書法家僅只有臨池的功夫是遠不夠的,還須富胸次,心胸與學養,才是創新立格的基石。陳醉先生無疑是極具條件與天資的,而重要的是他具有通變與創新的精神。面對陳先生的書法,首先佩服的是他的藝膽,作品中那種如無人之境,隨性揮運,放浪形骸的感覺,莫不為之感染。而其藝膽則是其藝識的彰顯。作為理論家的陳醉,無疑荷負著嚴謹與理性,卻絲毫沒有禁錮他作為藝術家那感性的張揚,而高屋建瓴的理論指向,為其插上了直通藝術三昧的羽翼,才得以有了事半功倍之效。他的書法根植于傳統而能放膽通變。他追蹤諸家,如懷素的“疾筆出塵”,張長史的“驚沙坐飛”,黃山谷的“長槍大戟”,徐青藤的“狂怪不羈”,王孟津的“酣暢淋漓”,傅青主的“粗頭亂服”等,這些大草書家的特點都若隱若現地體現在他的作品中,但沒有拘之于某家。

簾內游人時隱約,猶似瑪瑙嵌其中。

其書法融入了諸家的語素,而自我的個性卻沒有被消解,并且強烈地輝映了我們的眼目。

其二,縱橫有象,波譎云詭。觀陳醉先生的書法,不自覺地想到蔡邕的《筆論》:“書者,散也。欲書先散懷抱,任情恣性,然后書之…… 為書之體,須入其形,若坐若行,若飛若動,若往若來,若臥若起,若愁若喜,若蟲食木葉,若利劍長戈,若強弓硬矢,若水火,若云霧,若日月,縱橫皆有可象者,方得謂之書矣。”陳醉先生的書法是在完全能舒散懷抱的狀態下創作的,其不計工拙,絲毫沒有勞神費心的痕跡,“寧支離,勿安排”(傅山語)充分反映在了他的作品中。他的書法更體現了“道法自然”的宗旨,中國古代書法的審美基礎是以自然物象為本的,這在唐以前的書論中是一種主流審美思想。當然,古人所謂的“象”,并不是簡單指字形和點畫所對應的具體物象上,而是由具體物象所引發的一種模糊狀態下的意象,是介于虛與實之間的。書法講究“縱橫皆有可象”,在陳醉的書法點畫形質中得到了淋漓的體現。如他用長鋒筆而形成的纏繞筆畫如叢生的藤蔓,這在《空樓待歸圖》《窗外何人喚阿嬌》畫作中的連綿長款中可以體現出來,其善用枯筆并用筆剛狠其形質如千歲老樹,陳先生將枯筆用到了極致,往往是寫到不能再出現墨痕的程度,在紙上最后用力頓挫磨擦,澀勢橫生,老辣異常;而枯筆淡墨,且善用宿墨,其生發之境如長天煙云,預乎無際,浩渺而舒卷。陳先生以一個美術家對點線及造型特有的敏銳及審美能力,將書法的視覺感染力強化到了極致,用筆用墨大膽潑辣,十公分的長鋒筆在他手中翻云覆雨,中鋒側鋒并用,枯濕燥潤相間,墨色對比強烈;而結體大開大合,時而如野馬脫韁,時而如處子靜坐,皆駕馭自如。他的書法極具視覺沖擊力,雖用筆用墨皆極夸張,卻毫無過頭之嫌,而又使人覺得非此不能得其體、不能申其意、不能達其情,這也是那些專于斯道的書法家往往失卻的,足以令人深思。

其三,達其性情,不拘成規。陳醉先生鐘情于狂草,自然于其性情有關,他溫文爾雅,有學者的風度,骨子里卻是滌除平庸、頗具鋒銳的,這在他的學術上得到了充分的體現。研習狂草書法,借助狂草來表現自己胸中的萬壑波濤,陳先生找到了適合自己性情的藝術的契合點。就像“狂來輕世界,醉里得真如”“忽然絕叫三兩聲,滿壁縱橫千萬字”的懷素,他在創作中目空一切,一笑橫塵,任情恣性,放筆揮運,不拘成規。如果就點畫的精到等方面而言,則非陳先生書法之長,他雖有深厚的臨池之功,卻沒有中規中矩的書寫意識,傳統的筆墨規約被其轉換成了個性的語素,我行我素,筆法平實又若稚若拙,顯露著“大樸不雕”的睿智,神彩外耀,氣格充盈。古之論書者多以“氣”為尚, “氣”乃書法藝術生命的感悟與體現,然得“氣”最為不易,須胸懷萬象、思不遲疑、筆筆生發方能濟效。而陳醉書法的不尋常之處正是“氣”的酣暢與張揚,長鋒筆飽醮水墨一氣揮灑,雖墨枯而氣格不衰,體現著旺盛的生命意識。“他尤擅巨幅草書,一氣呵成,氣勢恢宏且極富韻律美。他曾脫鞋登案,在丈二宣上揮毫;也曾俯首彎腰,一口氣在地上完成豎排八張六尺宣紙的詩詞。”(尚弘《從藝之道,執迷有悟》語)他放達的胸懷、創作的激情、嫻熟的筆墨駕馭能力,使他的書法生發出了個性鮮明的精神力量。正是這一強烈的藝術個性,也掩蔽與消解了創作中存有的一些弱點和不足,顯示出得道棄技的智性思維。從另一方面說,一個有個性的藝術家,往往在其將藝術個性發展到極致的同時,也會伴隨或生發出一些負面的東西,這是藝術史上常有的現象。如金農的書法,將隸書推到個性極致,也幾近于髹刷字;李瑞清力矯俗滑,以抖筆作書,習氣橫生;即使顏魯公也曾被米芾譏之為“丑怪惡札之祖”。陳先生的書法,不飾雕琢,一任揮運,有的作品提按不甚分明,缺失于精微,在一味追取雄強大氣的背后也伴隨了“野氣”,這也是我們不能過于苛求的,用學術上的術語“偏執的深刻”來理解庶幾可通。而藝術價值的體現,在于其愉悅、感動并啟發了我們,從這個意義上說,陳醉先生的書法給予我們的更應是超出書法本身的價值及意義。

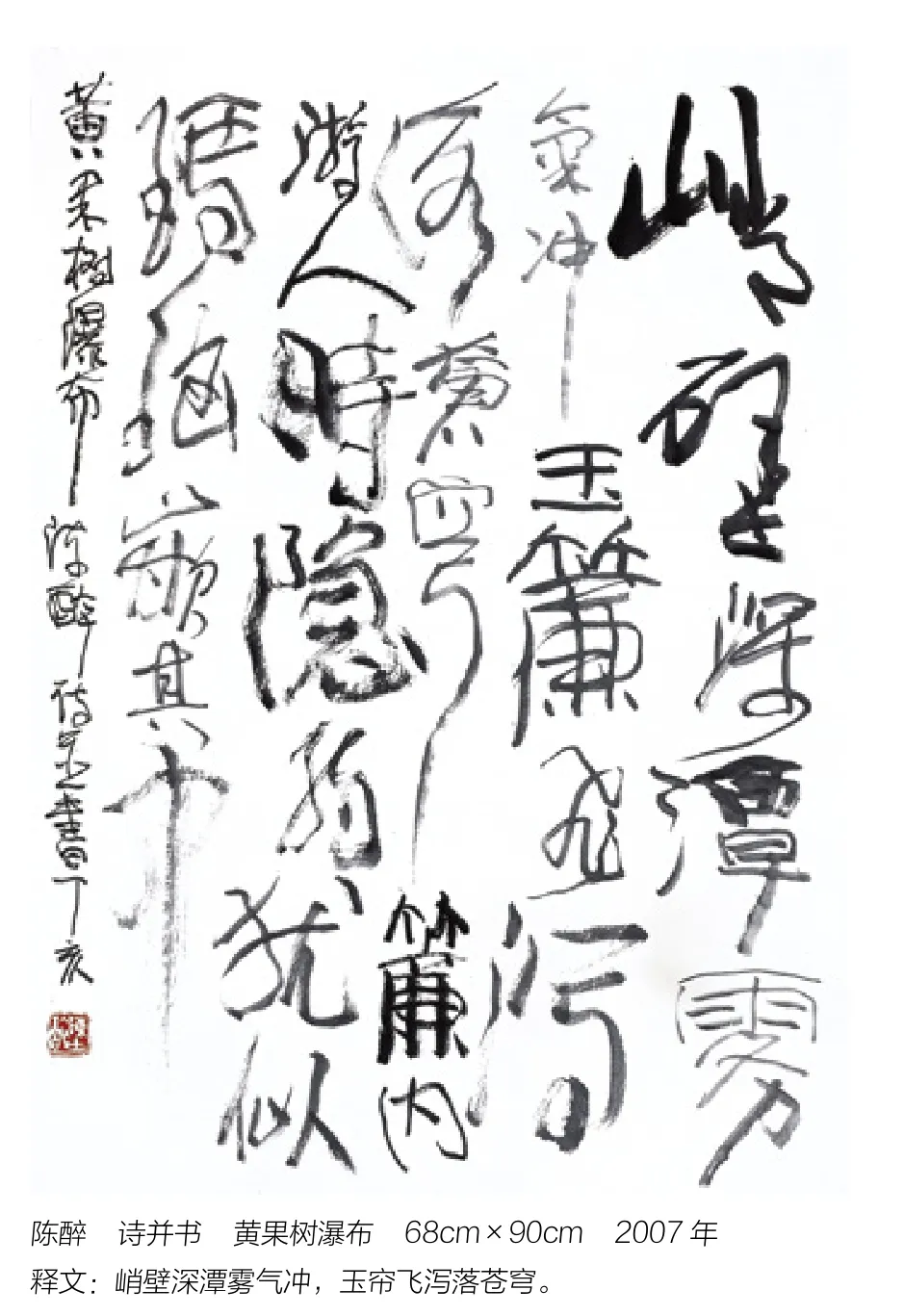

陳醉 詩并書 登黃山 446cm×68cm 2016釋文:絕壁懸崖萬仞峰,云雨多情戲蒼松。常借丹青書造化,登上黃山始見功

陳醉 詩并書 詠寧波保國寺 68cm×90cm 2007

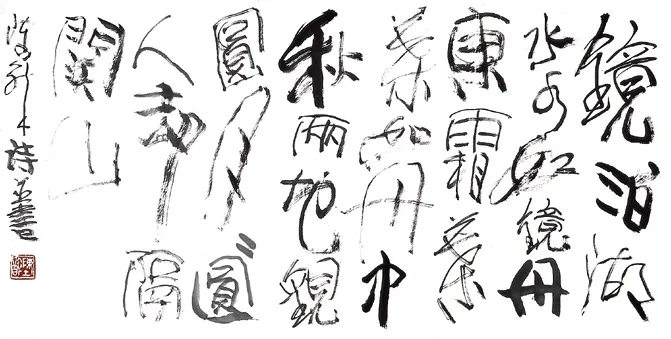

陳醉 詩并書 鏡泊湖別友赴丹東 136cm×68cm 2007年釋文:鏡泊湖水水如鏡,丹東霜葉葉如丹。中秋兩地觀圓月,月圓人卻隔關山。

陳醉 詩并書 微雨田桑濕 甲骨文 67cm×69cm 1993年釋文:微雨田桑濕,花謝野鄉幽。門前泉漁火,窗外月歸舟。