混合料磨光對(duì)瀝青路面抗滑性能影響研究

陳惠萍

(上海林同炎李國豪土建工程咨詢有限公司,上海市 200434)

混合料磨光對(duì)瀝青路面抗滑性能影響研究

陳惠萍

(上海林同炎李國豪土建工程咨詢有限公司,上海市 200434)

經(jīng)對(duì)比分析國內(nèi)外開發(fā)過的路面磨光儀的特點(diǎn),在吸收經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,開發(fā)了簡(jiǎn)易便攜式室內(nèi)磨光儀。采用特殊車轍板模具,制備AC-13、SMA-13兩種不同級(jí)配的混合料試件,通過磨光,獲得在不同試驗(yàn)階段的抗滑性能指標(biāo),具體為:鋪沙法測(cè)得的構(gòu)造深度、擺式儀測(cè)得的擺值、動(dòng)摩擦系數(shù)儀測(cè)得的動(dòng)摩擦系數(shù),并采用指數(shù)模型對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了回歸分析。

瀝青路面;抗滑衰減;動(dòng)摩擦系數(shù)

0 引言

瀝青路面的抗滑性能是與道路交通安全密切相關(guān)的世界性問題,輪胎與路面間摩擦力的傳遞為汽車加速、制動(dòng)、轉(zhuǎn)彎提供了驅(qū)動(dòng)力。路面表面自建成以后就暴露在空氣中,隨著自然環(huán)境和汽車荷載的長期作用,抗滑性能會(huì)出現(xiàn)不同程度的衰減,繼而影響到行車安全。因此,掌握路面抗滑性能的衰減規(guī)律對(duì)于更好地進(jìn)行材料設(shè)計(jì)、保障道路行車安全具有重大意義。

1 國內(nèi)外磨光試驗(yàn)發(fā)展現(xiàn)狀

通常磨光試驗(yàn)分為足尺實(shí)驗(yàn)和室內(nèi)模擬實(shí)驗(yàn)兩大類。其中,足尺試驗(yàn)又分為環(huán)形路面和直線路面兩類。環(huán)道式路面加速加載試驗(yàn)的設(shè)備龐大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,再加上不能真實(shí)再現(xiàn)運(yùn)輸車輛對(duì)路面的加載,目前國際上已很少采用,而廣泛采用的是直線型路面加速加載試驗(yàn)設(shè)備。目前直線型路面加速加載設(shè)備只有南非、美國、澳大利亞等少數(shù)國家研制并銷售,雖然長沙理工大學(xué)研發(fā)了相關(guān)設(shè)備,但僅長沙理工大學(xué)用來做相關(guān)科學(xué)研究,并沒有形成產(chǎn)品化和市場(chǎng)化,因此采用足尺模擬的試驗(yàn)方法性價(jià)比較低。

室內(nèi)模擬試驗(yàn)因?yàn)槠湓靸r(jià)低、耗時(shí)短,因此被很多學(xué)者青睞,一直以來國內(nèi)外研究人員努力設(shè)計(jì)出多種試驗(yàn)設(shè)備及試驗(yàn)方法。早期研究人員直接采用車轍儀進(jìn)行磨光試驗(yàn),但是由于試驗(yàn)輪寬度過小(5 cm),后期很難進(jìn)行摩擦系數(shù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的提取,并且車轍儀運(yùn)行速度慢、輪胎價(jià)格昂貴,因此后期在該基礎(chǔ)上進(jìn)行了一些改進(jìn)。

2 便攜式室內(nèi)磨光儀的研發(fā)

通過對(duì)國內(nèi)外磨光設(shè)備的研究發(fā)現(xiàn),國外大部分設(shè)備的尺寸和自重普遍較大,因此在搬運(yùn)和安裝過程中都有一定的困難,另外拼接試件很難控制平整度的一致性。國內(nèi)試驗(yàn)設(shè)備相對(duì)較為小巧輕便,但對(duì)后期抗滑指標(biāo)提取較為單一。鑒于以上存在的問題,現(xiàn)嘗試在前人研究的基礎(chǔ)上對(duì)瀝青路面磨光設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化。

2.1 磨光儀的主要構(gòu)造

現(xiàn)開發(fā)的室內(nèi)磨光儀吸收了國內(nèi)外磨光儀的特點(diǎn),其具體結(jié)構(gòu)如圖1所示,主要包括動(dòng)力控制區(qū)域和試驗(yàn)區(qū)域兩部分。動(dòng)力控制區(qū)域中包括提供動(dòng)力的電機(jī)及控制轉(zhuǎn)速的減速器,電機(jī)的轉(zhuǎn)速為1 400 r/min,由1∶30的減速器減速后通過豎直設(shè)置的傳動(dòng)軸將與試驗(yàn)區(qū)域的荷載圓盤相連。荷載圓盤上部為調(diào)荷圓盤,由螺絲連接,可自由拆卸實(shí)現(xiàn)荷載調(diào)節(jié),荷載圓盤的底部設(shè)置有4個(gè)用于碾壓試件的橡膠萬向輪。通過調(diào)節(jié)中軸上的螺栓可實(shí)現(xiàn)荷載圓盤的升降,使加載輪胎與放置在底層支座上的路面板試件接觸。

該項(xiàng)試驗(yàn)采用的輪子的直徑是12 cm,寬度為5 cm的實(shí)心輪胎。考慮到輪胎寬度不足的問題,設(shè)計(jì)輪胎在荷載盤上的分布形式如圖1所示,這樣通過輪胎1/2重疊的錯(cuò)位設(shè)置,使得輪胎的行駛界面寬度達(dá)到了12.5 cm,這樣有利于采用英式擺式儀、鋪沙法、動(dòng)態(tài)摩擦系數(shù)測(cè)試儀進(jìn)行測(cè)量。

圖1 磨光儀結(jié)構(gòu)圖

2.2 磨光儀的使用方法

2.2.1 試驗(yàn)的準(zhǔn)備階段

將磨光儀放在水平的支架上,在試件放置臺(tái)上放氣泡水準(zhǔn)儀,通過微調(diào)磨光儀底部的螺絲,使氣泡水準(zhǔn)儀中的氣泡居中,保證儀器放置水平。

2.2.2 試驗(yàn)階段

通過傳動(dòng)軸頂部的螺栓使加荷裝置升起,將成型好的試件放置在底層支座上,并對(duì)試件進(jìn)行調(diào)平。通過螺栓使加荷裝置下降,輪胎與路面接觸。打開機(jī)構(gòu)的電源開關(guān),電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),輪胎開始對(duì)試件進(jìn)行磨光。在達(dá)到預(yù)定的磨光時(shí)間之后,關(guān)閉電源,將加荷裝置升起,試件從試件放置臺(tái)上取出,進(jìn)行抗滑性能參數(shù)的測(cè)定。

3 混合料設(shè)計(jì)

目前,應(yīng)用于瀝青路面上面層的混合料類型主要有瀝青混凝土混合料(AC)和瀝青瑪蹄脂碎石混合料(SMA)。這兩種不同的瀝青混合料具有不同的工程性能與宏觀構(gòu)造,此次試驗(yàn)以 AC-13、SMA-13為例,集料采用昊天路橋工程公司提供的玄武巖,瀝青采用中國石化提供的70#基質(zhì)瀝青,通過添加TPS高模量劑改性。

3.1 原材料物理力學(xué)指標(biāo)

3.1.1 瀝青

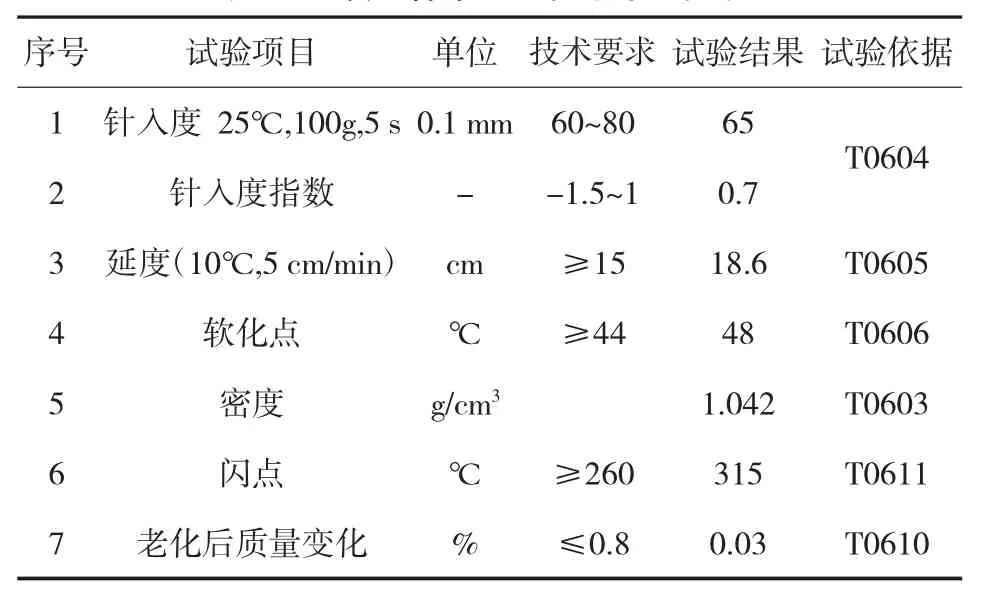

該項(xiàng)試驗(yàn)采用的瀝青是70#基質(zhì)瀝青,具體規(guī)范要求和技術(shù)指標(biāo)見表1所列。

表1 基質(zhì)瀝青常規(guī)試驗(yàn)結(jié)果一覽表

根據(jù)《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)規(guī)程》(JTJ052-2011),70#基質(zhì)瀝青指標(biāo)均滿足《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》(JTGF40-2004)有關(guān)道路用石油瀝青技術(shù)要求。

3.1.2 集料

該項(xiàng)試驗(yàn)的集料采用的是玄武巖石料,其中細(xì)集料由0~3碎石、3~5碎石兩檔料組成,粗集料是10~15 mm碎石、5~10 mm碎石兩檔料組成,具體的性能如表2、表3所列。

表3 粗集料試驗(yàn)結(jié)果一覽表

根據(jù)《公路工程集料試驗(yàn)規(guī)程》(JTGE42-2005)和《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》(JTJ040-2004),集料性能指標(biāo)均滿足技術(shù)要求。

3.2 級(jí)配優(yōu)選與最佳油石比確定

3.2.1 AC-13混合料設(shè)計(jì)

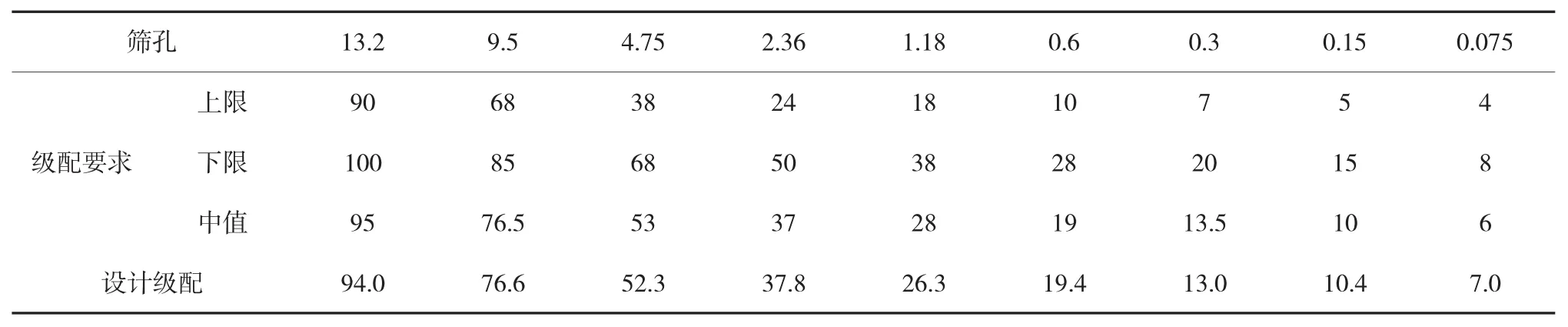

根據(jù)《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》(JTG F40-2004)給出的建議級(jí)配上下限,選擇最佳級(jí)配結(jié)果見表4所列。

根據(jù)規(guī)范要求設(shè)計(jì)的空隙率,確定最佳油石比為5.0%,TPS摻量為0.3%。

3.2.2 SMA混合料設(shè)計(jì)

根據(jù)《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》(JTG F40-2004)給出的建議級(jí)配上下限,選擇最佳級(jí)配結(jié)果見表5所列。

根據(jù)設(shè)計(jì)空隙率3.5%,確定最佳油石比為6.3%,TPS摻量為0.3%。

4 混合料抗滑性能衰減試驗(yàn)

4.1 抗滑性能指標(biāo)測(cè)試方法

路面抗滑性能有諸多評(píng)價(jià)指標(biāo),主要分為路表構(gòu)造和摩擦系數(shù)兩大類,目前國內(nèi)外已經(jīng)開發(fā)了多種路表抗滑性能的檢測(cè)設(shè)備并出臺(tái)了一系列評(píng)價(jià)指標(biāo)。我國較常采用的是擺式儀、鋪沙法和SCRIM測(cè)試車,但其中SCRIM測(cè)試車由于設(shè)備較大,通常只能用于實(shí)際道路的摩擦系數(shù)測(cè)量,由于該項(xiàng)試驗(yàn)涉及的瀝青混合料試件尺寸較小,故采用動(dòng)態(tài)摩擦系數(shù)儀(見圖2)進(jìn)行摩擦系數(shù)的測(cè)量。該儀器利用一個(gè)和測(cè)試表面平行的旋轉(zhuǎn)圓盤進(jìn)行測(cè)量,這種測(cè)量方法可以用于評(píng)價(jià)高速運(yùn)動(dòng)時(shí)的摩擦系數(shù),除此之外,采用鋪沙法測(cè)量構(gòu)造深度、擺式儀測(cè)量低速時(shí)的摩擦系數(shù)。

表4 AC-13礦料級(jí)配一覽表

表5 SMA-13礦料級(jí)配一覽表

圖2 試驗(yàn)用動(dòng)摩擦系數(shù)儀實(shí)景

4.2 抗滑性能衰減試驗(yàn)過程

整個(gè)試驗(yàn)采用磨光、測(cè)試的循環(huán)操作方法,首先對(duì)試件初始構(gòu)造深度、擺值、動(dòng)摩擦系數(shù)進(jìn)行測(cè)量,初始抗滑指標(biāo)采集完成后,對(duì)試件進(jìn)行磨光,磨光完成后,將試件取下,進(jìn)行擺值和動(dòng)摩擦系數(shù)的測(cè)量。然后將試件風(fēng)干,進(jìn)行構(gòu)造深度的測(cè)量,所有指標(biāo)采集完成后,對(duì)試件進(jìn)行新一輪的磨光。第一輪磨光取0.5 h作為時(shí)間間隔,磨光1 h之后取1 h作為時(shí)間間隔,磨光4 h之后取2 h作為時(shí)間間隔,直至12 h完成磨光。

4.3 抗滑性能衰減試驗(yàn)結(jié)果分析

將AC-13和SMA-13級(jí)配的混合料試件按照上述方法進(jìn)行磨光并采集抗滑性能評(píng)價(jià)指標(biāo),分析不同速度下試件表面動(dòng)摩擦系數(shù)的變化情況,所得的結(jié)果見圖3所示。

圖3 動(dòng)摩擦系數(shù)隨速度變化曲線圖

從圖3可以看出,低速時(shí)試件表面的動(dòng)摩擦系數(shù)較大,隨著速度的增加,動(dòng)摩擦系數(shù)逐漸減小,且衰減幅度在低速下較大,高速下較小,并在速度達(dá)到40 km/h以后逐漸趨于穩(wěn)定。對(duì)于不同磨光時(shí)期的試件,在磨光時(shí)間較短的情況下(不大于2 h),低速時(shí)不同試件的動(dòng)摩擦系數(shù)差別較大,磨光時(shí)間越短,動(dòng)摩擦系數(shù)越大,對(duì)于磨光時(shí)間較長的情況(大于2 h),低速時(shí)不同試件的動(dòng)摩擦系數(shù)差別相對(duì)較小,主要是由于隨著磨光時(shí)間的加長,集料被磨損,試件表面的粗構(gòu)造逐漸變小,直至趨于穩(wěn)定,而低速狀態(tài)下試件的摩擦系數(shù)主要取決于粗構(gòu)造,因此測(cè)得的差異不大。高速時(shí)動(dòng)摩擦系數(shù)較為穩(wěn)定,不同試件的動(dòng)摩擦系數(shù)差別相對(duì)較小,動(dòng)摩擦系數(shù)隨磨光時(shí)間增加呈下降趨勢(shì)。

從上面的分析得到,當(dāng)速度達(dá)到40 km/h以后,測(cè)得的動(dòng)摩擦系數(shù)趨于穩(wěn)定,在國際摩阻指數(shù)中,選取60 km/h作為標(biāo)準(zhǔn)速度,因此該項(xiàng)試驗(yàn)選取速度為60 km/h的動(dòng)摩擦系數(shù)作為穩(wěn)定值,進(jìn)行抗滑性能衰減的分析,所得的結(jié)果見圖4所示。

圖4 抗滑性能衰減曲線圖

由圖4可以看出,兩種級(jí)配混合料的抗滑指標(biāo)衰減過程接近,呈現(xiàn)先急后緩、最終趨于穩(wěn)定的趨勢(shì)。在磨光前期,抗滑指標(biāo)衰減速度較快,大約在磨光2 h后,衰減速度開始減緩,磨光10 h后,抗滑指標(biāo)趨于穩(wěn)定,基本不再發(fā)生變化。這與實(shí)體工程的跟蹤調(diào)查結(jié)果(開始運(yùn)營的1~2 a衰減速度較快,隨后逐漸變慢,最終穩(wěn)定在某一水平)基本一致。

根據(jù)以上測(cè)試結(jié)果,該項(xiàng)試驗(yàn)采用指數(shù)模型進(jìn)行擬合,結(jié)果列于表6。該擬合公式可以通過系數(shù)A、B、C直觀地分析衰減情況,A+C反映了抗滑水平初值,即試件剛成型時(shí)的抗滑性能;C反映了衰減終值,即當(dāng)抗滑性能趨于穩(wěn)定時(shí)的數(shù)值;A和B分別反映了抗滑性能的衰減幅度和衰減速度,有助于從長久的角度分析評(píng)價(jià)抗滑性能的衰減情況。

表6 抗滑性能衰減擬合參數(shù)表

通過擬合結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),該指數(shù)模型與試驗(yàn)曲線有較高的相關(guān)性。由于骨架結(jié)構(gòu)的存在,細(xì)集料含量少,SMA-13在初期的抗滑性能明顯高于AC-13,但大量的礦粉在粗集料骨架內(nèi)形成膠漿,在輪載的反復(fù)作用下,混合料被不斷地?cái)D壓,這些膠漿無處流動(dòng)而被迫上浮,同時(shí),暴露在表面的粗集料被不斷磨損,從而導(dǎo)致構(gòu)造深度減小,抗滑性能衰減。由于AC-13為懸浮密實(shí)型結(jié)構(gòu),初期構(gòu)造深度較小,但由于暴露于表面的粗集料數(shù)量不多,因此抗滑性能的衰減速度較AC-13更緩,除初構(gòu)造深度外,其余抗滑性能終值均與SMA-13相差不大。

5 結(jié)論

本文設(shè)計(jì)了AC-13、SMA-13兩種不同級(jí)配試件,依托于自主研發(fā)的磨光儀,進(jìn)行了瀝青混合料抗滑性能衰減試驗(yàn),并采用指數(shù)模型對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了回歸分析,結(jié)果表明:

(1)低速時(shí),試件表面的動(dòng)摩擦系數(shù)較大,隨著速度的增加,動(dòng)摩擦系數(shù)逐漸減小,且衰減幅度在低速下較大,高速下較小,并在速度達(dá)到40 km/h以后逐漸趨于穩(wěn)定。對(duì)于不同磨光時(shí)期的試件,在磨光時(shí)間較短的情況下(不大于2 h),低速時(shí)不同試件的動(dòng)摩擦系數(shù)差別較大,對(duì)于磨光時(shí)間較長的情況(大于2 h),低速時(shí)不同試件的動(dòng)摩擦系數(shù)差別相對(duì)較小。

(2)試件的磨光呈現(xiàn)先急后緩、最終趨于穩(wěn)定的趨勢(shì),磨光10 h后,抗滑指標(biāo)基本不再發(fā)生變化。其中SMA-13在磨光初期表現(xiàn)出較好的抗滑性能,但其隨磨光衰減的速度較快,最終摩擦系數(shù)與AC-13較為接近。

U416.217

A

1009-7716(2017)07-0233-04

10.16799/j.cnki.csdqyfh.2017.07.072

2017-03-21

陳惠萍(1965-),女,江蘇南京人,工程師,從事市政道路工程設(shè)計(jì)研究工作。