我國海運大國的主要標志

賈大山 交通運輸部水運科學 研究院 副院長

我國海運大國的主要標志

賈大山 交通運輸部水運科學 研究院 副院長

進入新世紀以來,我國海運抓住“中國因素”推動需求快速增長、市場空前繁榮的歷史機遇,從海運基礎設施、支持保障系統、海運需求規模、船隊規模、大型海運企業、國際航運中心建設、履行國際公約和在國際海運事務中作用等諸多方面看,均取得了顯著成就。面對海運新一輪調整、海運上升為國家戰略和相關推進政策的新機遇,海運加快結構調整,海運保障性、競爭性和引領性顯著提高。

海運需求第一大國,世界海運需求的基本動力:在加入WTO的背景下和深化改革政策背景下,我國勞動力資源的比較優勢和發展潛力得到發揮,經貿進入一輪快速增長期,推動2000年~2010年沿海運輸需求和外貿海運需求年均分別增長15.7%和15.6%,2010年分別達到13.2億噸和24.8億噸,均穩居世界第一位,2015年進一步達到19.3億噸和36.6億噸,“中國因素”更是成為推動世界海運需求的基本力量,海運需求增量三分之二源于“中國因素”。

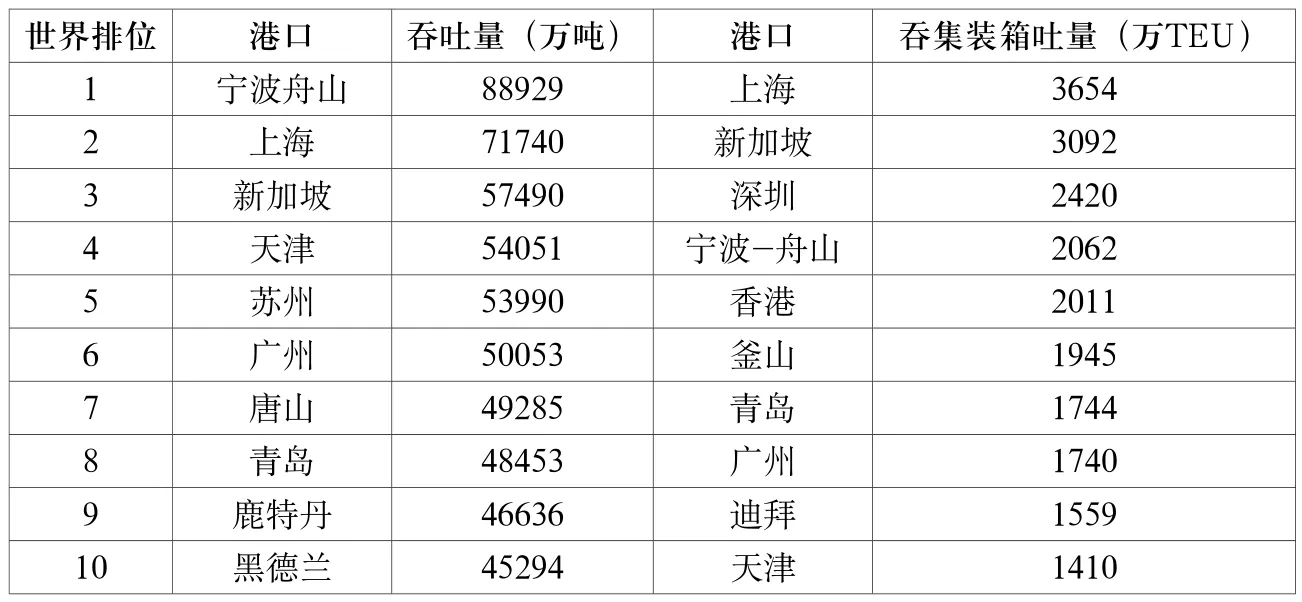

世界級大港集聚中國,形成專業化運輸系統:在海運需求的推動下,我國港口吞吐量穩居世界第1位,2015年世界吞吐量前10大港中,我國寧波舟山港、上海港、天津港、蘇州港、廣州港、唐山港和青島港分別居世界第1、2、4、5、6、7和第8位,世界集裝箱吞吐量前10大港中,我國上海港、深圳港、寧波舟山港、香港港、青島港、廣州港和天津港分別居第1、3、4、5、7、8、10位(如表1所示)。通過加快港口建設,碼頭吞吐能力適應性系數達到1.2以上,實現了從能力不足、基本適應再到適度超前的兩次跨越。通過長江口航道、珠江口航道以及港口等航道疏浚工程以及碼頭新建和技術改造,航道深水條件明顯改善,形成了一批大型專業化碼頭,10萬噸級以上泊位由2000年的19個增長到2015年的322個(表2),適應了船舶大型化發展需要,并注重與其他運輸方式有效銜接,形成煤炭、石油、礦石、集裝箱、糧食和滾裝六大專業化運輸系統。

表1 世界港口吞吐量前10大港口

表2 沿海港口深水碼頭發展與結構變化

海運船隊規模位居世界前三位,運力結構調整取得突破:依托“中國因素”的機遇,我國海運船隊快速發展,2015年海運船隊規模位居世界第3位,液體散貨、干散貨和集裝箱三大專業化船隊世界地位實現均衡,其中干散貨船隊繼續保持在世界第3位,液體散貨船隊由2000年初第14位提升到2015年底第3位,集裝箱船隊由第5位提高到第3位。在運力發展的同時,以發展CAPESIZE、VLOC、VLCC、17萬方LNG和萬TEU集裝箱船舶為代表,我國海運船隊在大型化方面取得顯著進展,平均噸位由長期低于世界平均水平,到2015年底超越平均水平1400噸,同時船舶平均船齡實現了由長期老于世界平均水平到低于世界平均水平2年的跨越。

形成一批世界大型海運和港口企業,網絡化經營水平顯著提高:中國遠洋海運集團有限公司船隊綜合運力、干散貨船隊運力、雜貨特種船隊運力居世界首位,液體散貨船隊運力居世界第2位,集裝箱班輪規模居世界第4位;招商局集團散貨船隊運力居世界第4位,液體散貨船隊運力居世界第9位;民營海運企業穩步發展,海豐國際進入世界20大班輪運力行列。招商局港口依托招商局集團和自身長期投資、經營碼頭的優勢,2016年集裝箱名義吞吐量規模達到9577萬TEU,居世界首位,并創造了“前港、中區、后城”協調發展為標志的招商局模式;中遠海運港口則依托中國遠洋海運集團班輪公司優勢,2016年名義吞吐量達到9507萬TEU,列世界第2位;我國一大批由原港務局改革、轉制形成的大型區域碼頭投資商和運營商,依托碼頭經營的優勢,抓住海上絲綢之路的機遇,通過不同方式實現國際化經營。如上海國際港務集團公司在獲得比利時Zeegrugge股權的基礎上,2015年以中標以色列海法新港項目25年的碼頭經營權。煙臺港集團與山東魏橋集團、新加坡韋立集團、幾內亞博凱礦業公司共同投資幾內亞博凱內港碼頭項目。在碼頭推進全球經營網絡化的同時,航線網絡化水平不斷提高,首先是結合外貿海運需求、海運船隊、港口和企業的規模化發展,海運航線和服務網絡覆蓋全球,密度不斷提高,根據聯合國貿易發展會議(UNCTAD)中的班輪連接性指數,2014年以來我國的海運全球連接度持續位居全球首位,同時,我國航運企業積極探索北極、南極航線商業化運行,中遠海運集團冰級船“永盛”輪,是我國探索北極航線的先行者,2016中遠海運集團北極航線實現“永盛+”,4艘商船利用夏季冰區航行窗口單向通過東北航道,初步建立常態化運營模式。

現代航運服務快速發展,國際航運中心影響力顯著提高:在海運需求、海上運輸和碼頭經營快速發展背景下,我國上海、天津、大連、廈門、廣州和深圳等港口城市國際船舶流集聚規模均達到世界前列,為航運中心形成奠定了基礎。同時,航運金融、航運交易、信息服務、設計咨詢、教育研發、海事仲裁等現代航運服務業加快發展,特別體現在上海國際航運中心建設上。經過20年的發展,上海港集裝箱吞吐量2010年以來連續位居世界第1位,碼頭作業效率居世界前列,港航裝備制造業保持世界先進地位,郵輪母港旅客吞吐量居亞洲首位,形成了以保障船舶客貨運輸正常轉運為目標、勞動密集型的航運基礎服務產業,包括國際貨物運輸代理企業、船舶代理企業、船舶管理企業、無船承運人、船供企業、船員服務機構和船員培訓機構等,具備了國際航運船舶流中心地位。航運服務功能區也相繼成立,擁有中遠海運集團、上海國際港務集團等著名海運、碼頭運營商,國際航運及輔助企業接近1700家,航運經紀企業22家、執業經紀人136人,受理國際航運仲裁320件,擁有中國港口協會、上海海事大學、上海航運交易所、中國船東互保協會、中國船東協會等機構,上海各主要銀行金融機構對上海航運產業的授信總額超過2000億,擁有55家財產保險公司經營航運保險直保業務,其中外資公司12家,船舶險業務公司39家,經營貨運險業務公司53家,航運信息流集聚規模和資金流集聚規模已經顯現。2016年“新華·波羅的海國際航運中心發展指數”排名中,上海上升到全球第6位。

支持保障能力顯著提高,CCS邁向國際一流船級社:通過建設15000KW拖輪、30000噸半潛船、300米飽和潛水工作母船、水下機器人ROV以及潛水作業裝備、14000KW救助拖輪、S-76C++和EC225直升機、5000噸級海事巡航救助船等裝備,以及11個救助飛行基地、59個救助起降點,我國海事、救助和打撈能力顯著提高,搜救成功率保持在95%以上,完成“神舟”飛船海上救援保障任務和南宋古沉船“南海1”號打撈工作。北斗衛星導航系統已經初具規模, 具有短訊通訊功能,已開始為亞太區域的用戶提供區域無源定位、導航、授時等各項業務服務。實現南海諸島、東行釣魚島常態化巡航,在南沙華陽、赤瓜、永暑、渚碧、美濟等島礁建成燈塔設施,在西沙海域晉卿島、羚羊礁、南沙洲、北礁東建設燈樁,在永興島、東島、琛航島、中建島設置了4座船舶自動識別系統基站,實現對相關重點海域海上安全信號的覆蓋,為船舶航行、減災救災等活動,提供良好的導航和助航服務。基本形成了包括大學、科研院所和企業在內的功能完善、具有規模的海運教育、培訓和研發系統,2015年海船船員教育培訓機構航海類專業招生1.5萬人,共有注冊國際航行船舶船員47萬人、沿海航行船舶船員16.8萬人,外派海員13.3萬人次。中國船級社作為國際船級社協會(IACS)成員中最為年輕、增長速度最快的船級社之一,是國際海事舞臺上一支重要力量,先后三次出任國際船級社協會主席,讓國際海事界感受到了東方大國的智慧和風范,為國際海事業的可持續發展做出了積極貢獻。中國船級社是港口國檢查中表現最好的船級社之一,持續被巴黎備忘錄組織、東京備忘錄組織和美國海岸警衛隊三大港口國檢查組織列入優異表現清單;檢驗船隊達到1.1億總噸,平均船齡在國際船級社協會成員中最小;完成了大型礦砂船、超大型油輪、大型液化天然氣船等具有高附加值、高能效船舶的建造入級檢驗,19100箱超大型集裝箱船等大型高附加值船舶也加入了CCS檢驗船隊,入級船舶涵蓋各類運輸船舶和高新技術船舶;規范實現了對大型化、高技術化、高附加值船型的全覆蓋;海洋工程服務由淺海挺進深海,成為全球少數幾個開展深海設施檢驗業務的船級社之一;工業服務領域業務不斷拓展,在監理、檢測、檢驗、檢修、咨詢、評估、認證、認可等領域表現卓越,參與了一大批國家重點項目并獲好評;積極服務國家戰略實施,參與眾多國家重要行業發展政策的研究制定工作,為重大事件和突發事故提供技術支持;積極參與國際海事技術標準制定,為國家提升國際海事影響力提供技術支撐;到目前為止,CCS在全球布局服務網點90個,為中國“一帶一路”倡議的推進,以及中國企業“走出去”提供周到的服務。

積極參與國際海運事務,國際影響力不斷提高:我國共已連續14次當選國際海事組織(IMO)A類理事國,積極參與WTO、IMO、APEC、ESCAP、東北亞港灣局長會議、中國—東盟交通合作機制等海運合作組織活動,與周邊國家和主要海運國家簽署了68個雙邊海運和河運協定,已批準和參加45個國際海運公約和規則,在諸多國際事務中發揮了重要作用;在IMO秘書處工作的中國籍人員一共8人,擔任IMO分委會主席1人,2015年交通運輸部原副部長徐祖遠當選首屆國際海事組織海事大使,2016年部國際合作司張曉杰當選IMO理事會副主席。隨著海運的發展,我國在IMO年提案不斷提高,年提案達到了50份,2014年在IMO海上安全委員會第93屆會議上,我國制定的“船載北斗衛星導航系統接收機設備性能標準”(BDS) 正式通過,將在全球航海領域應用;積極維護國際海運安全和公平競爭。如為打擊日益猖獗的海盜活動,2014年派遣海軍參加索馬里護航。在歐洲和美國都開綠燈的情況下,為鼓勵競爭、反對壟斷行為,中國商務部否決航運巨頭馬士基、地中海和達飛結成P3聯盟。積極評估40萬噸船舶安全靠港,也促進了淡水河谷與中國遠洋、招商輪船、中國礦運有限公司等中國航運企業的合作;為切實履行國際義務、保障海運安全,不斷加大海事搜尋和救助裝備投入,2015年起我國在華陽、赤瓜、永暑、渚碧、美濟等島礁建設了燈塔設施,在西沙海域建成晉卿島、羚羊礁、南沙洲、北礁東等4座燈樁,在永興島、東島、琛航島、中建島設置了4座船舶自動識別系統基站,在永興島已建成海洋氣象廣播電臺,實現對相關重點海域海上安全信號的覆蓋,全天候、不間斷地為海上生產作業、船舶航行、減災救災等活動,提供良好的導航和助航服務。在保障國內海事安全、救助的同時,參與國際海事救援、保障海運安全活動顯著增加,韓國“世越”號沉船打撈進一步展示了中國救撈實力。

- 中國船檢的其它文章

- 航運業運用大數據規避風險大有可為

—— 訪億海藍航運大數據首席分析師林書來 - Analysis of the market condition of LNG carriers

- Development trend and path for green cruise port to break out the encirclement

- Marine cyber security: challenge for shipping and shipbuilding industry

- Reasons of container terminal congestion of Shanghai Port and suggested solutions

- 中國船模產業的機遇