大型渠道復雜地層施工難點與對策

徐慶河

(河南省南水北調中線工程建設管理局,河南 鄭州 450008)

?

大型渠道復雜地層施工難點與對策

徐慶河

(河南省南水北調中線工程建設管理局,河南 鄭州 450008)

針對大型渠道復雜地層施工難的問題,在分析濕陷性黃土狀及膨脹土地層變形機理基礎上,研究制訂了強夯技術方案。監測表明,由于施工措施得當,消除了地基濕陷程度,提高了渠道的承載力,渠道在施工和運行期變形不大,工程性態正常。強夯施工過程中,還引入了震動監測司法鑒定機構,界定了震動和噪聲對周邊群眾影響的“度”和“量”,科學地解決了外部環境對進度的影響。

渠道施工;強夯施工;復雜地層;安全監測

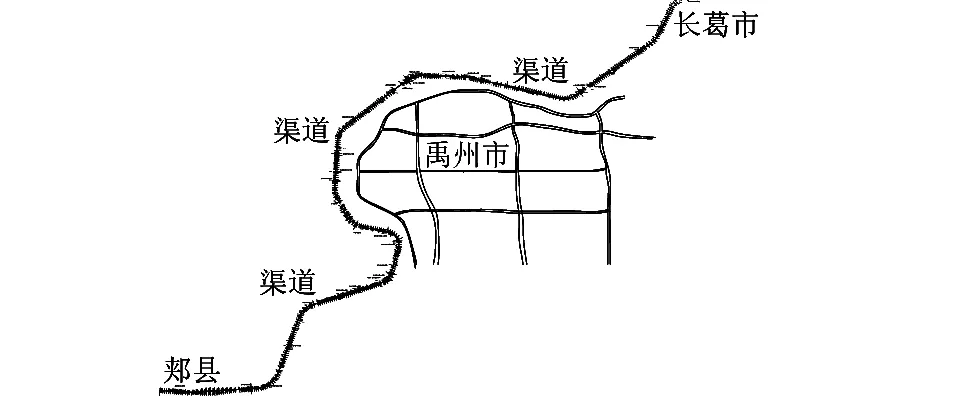

南水北調中線工程從湖北省丹江口水庫水源地由南向北、自西向東自流供水給北京、天津、河北和河南等省市,對緩解我國京津及華北地區水資源緊張發揮了重要作用。禹州長葛段是南水北調中線工程的一部分,位于河南省禹州市境內,始于寶豐郟縣蘭河涵洞渡槽工程出口100 m處(樁號SH(3)61+648.7),止于新鄭南段設計單元工程起點(樁號SH(3)115+348.7),全長53.7 km[1]。禹州長葛段渠道布置基本圍繞城區外環西北方向,平面上為U型,對城區呈半包圍態。渠道平面如圖1所示。

圖1 南水北調工程禹州長葛段渠道平面走向

禹州長葛段總干渠穿越了黃土狀濕陷性地層和中弱膨脹土地層,非自重濕陷性黃土在飽和自重壓力作用下易產生濕陷變形,當土層所受外部荷載大于上覆土層自重壓力時也會發生濕陷變形。針對渠段大面積黃土狀濕陷性地層施工技術難度大和造價高的特點,應因地制宜確定施工方案。土擠密樁處理濕陷性黃土地層,施工環節復雜,費用過高,造價是強夯的5倍,大大超出工程概算,為工程投資控制帶來很大風險,且施工速度慢,對工期帶來一定的影響。強夯法具有施工簡便、速度快、效果好、成本低等優點。最后選取以強夯法為主的地基加固施工方法。強夯法最早由L.Menard 于1969年用于廢棄石料地基的處理[2],我國于1978年9月首次引進強夯技術,爾后在不同工程得到應用,也積累了大量經驗。夯實法在渠道工程地基處理中的優勢體現在以下幾方面:①適應不同等級膨脹土、黃土狀濕陷性等各類土層;②應用范圍廣泛,適應對渠底、渠堤范圍內地基處理;③地基夯實后,能削除濕陷性土層膨脹或不均勻沉降;④施工快捷,施工機具簡單;⑤不會改變土體力學成分組成,可發揮土體本身的作用;⑥對渠道周邊環境不存在施工后污染,可保證渠道水質達到飲用標準。

1 工程地質與地層物理力學特性

1.1 地 質

南水北調中線禹州長葛段工程區域為構造剝蝕類型的低山丘陵區,地勢總體呈西高東低、南高北低的特點。地層巖性自老至新有二迭系上統上石盒子組,其上為新生界第三系,地表均為第四系覆蓋;二迭系上統上石盒子組(P21)主要由灰黃-灰綠色泥巖、砂質泥巖、灰白色細-中粒砂巖組成,夾紫紅色斑狀頁巖、炭質頁巖及煤層,巖層軟硬相間,該組巖石組合規律性強,沉積旋回明顯;砂礫巖礫石成分主要是石英砂巖、灰巖及砂巖,泥鈣質膠結,一般成巖程度較好,分布不均。第四系中更新統(Q2)主要為坡洪積成因的黃色-棕紅色重粉質壤土,硬塑-可塑狀,結構致密,含有鐵錳質結核,底部多分布有卵石,渠道開挖物質揭露(Q3)主要為淺黃-褐黃色黃土狀中、重粉質壤土,含少量鈣質結核,一般層厚2.0~14.2 m,其中主要由具輕微-中等濕陷性的黃土狀土、具輕微-強烈濕陷性的黃土狀土、具中等濕陷性的黃土狀土、具中等-強烈濕陷性的黃土狀土等組成。同時,部分渠段施工開挖出現了膨脹土物質,主要為上第三系洛陽組(N1L)濱湖相、河湖相陸源碎屑沉積軟巖和第四系中更新統坡洪積(dlplQ2)成因的膨脹土。

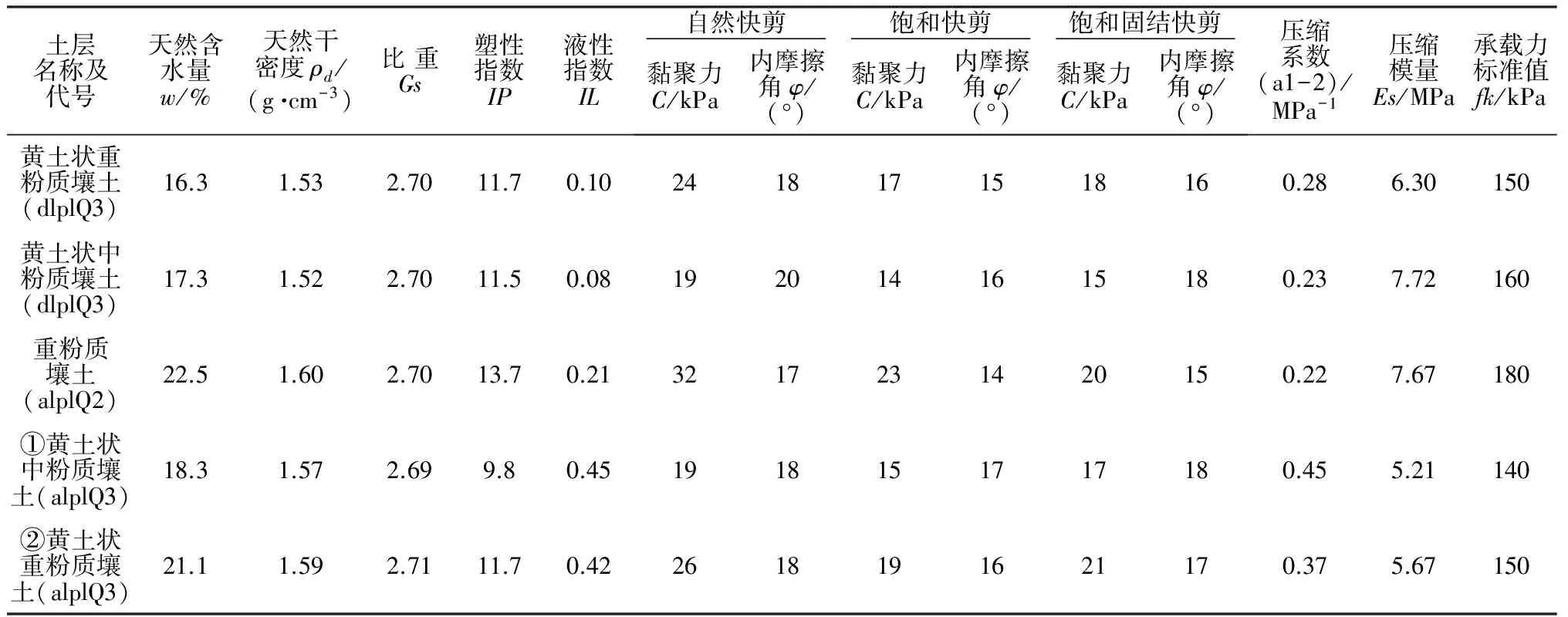

表1 濕陷性黃土地層壤土原位力學試驗值

1.2 地 層

在渠段 2.0 m以上為腐植土地層,2.0 m以下為粘性土和濕陷性黃土地層。其中濕陷性渠段分布14段。具輕微-中等濕陷性黃土狀土有4段,累積長15.4 km;具輕微-強烈濕陷性的黃土狀土有1段,長度1.1 km;具中等濕陷性黃土狀土有4段,累計長15.14 km;具中等-強烈濕陷性的黃土狀土有5段,累計長度21.19 km。較典型的濕陷性地層有3段。第1段為黃土狀土均一結構,渠底板位于黃土狀中粉質壤土中(dlplQ3),渠坡由黃土狀重及中粉質壤土構成,局部為重粉質壤土(dlplQ2),厚度5.0~8.0 m,具中等濕陷性,局部強濕陷性,濕陷深度2.0~5.5 m;黃土狀中粉質壤土厚度9.0~15.0 m,具中等濕陷性;重粉質壤土一般較厚,具弱膨脹潛勢。第2段渠底板位于黃土狀重粉質壤土中(alplQ3、dlplQ3),渠坡由黃土狀中、重粉質壤土構成。黃土狀中粉質壤土厚度1.5~7.0 m,具中等濕陷性,局部具強烈濕陷性,濕陷深度一般為 2.0~5.0 m;黃土狀重粉質壤土(alplQ3)厚 4.5~24.0 m,具中等濕陷性,濕陷深度 2.0~5.0 m。第3段為粘性土均一結構。渠底板位于黃土狀重粉質壤土和重粉質壤土中,渠坡主要由黃土狀土和重粉質壤土構成。黃土狀中粉質壤土厚度1.0~2.0 m,具中等濕陷性;黃土狀重粉質壤土厚度5.0~19.0 m;重粉質壤土(dlplQ2)厚19.0 m左右,具弱膨脹潛勢。濕陷性黃土地層壤土原位力學試驗值見表1。

2 濕陷性黃土變形機理

濕陷性黃土及膨脹土地層不宜作為渠道建設所需材料。若黃土狀濕陷性黃土或膨脹土地層處理措施不當,一方面會造成施工過程中渠道發生膨脹變形,引起渠堤局部滑塌;另一方面渠道運行期可能會發生地基濕陷性膨脹及沉降變形,造成局部襯砌結構破壞,導致渠道滲漏,影響渠道運行,危及當地生命財產安全。

2.1 濕陷性黃土等級

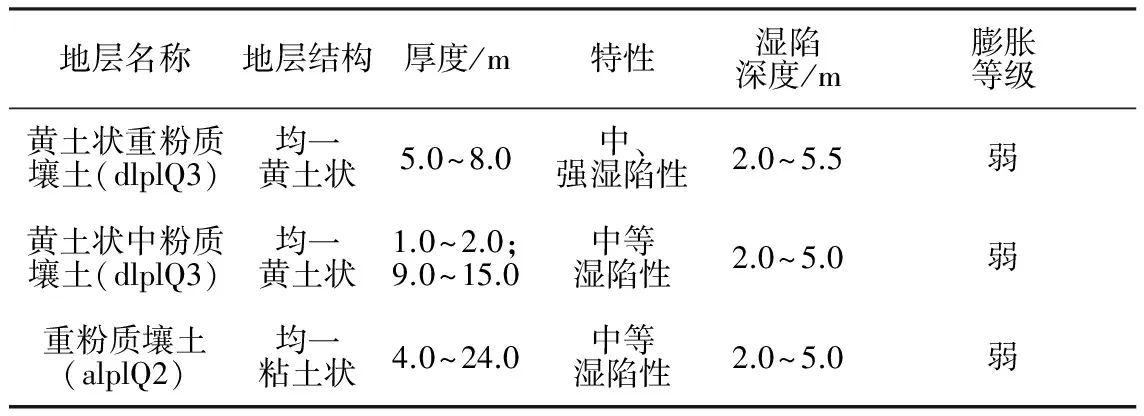

渠道開挖揭露原狀地基濕陷性黃土、膨脹土地層土質較均勻,結構疏松,孔隙發育,在未受水浸濕時,一般強度較高,壓縮性較小。在施工開挖后,渠坡物質不斷被風化,降水除沖刷表體外,還對土體具有浸濕作用。降水從裂隙滲入深層,導致濕陷性黃土和膨脹土遇水膨脹、崩解、軟化、失水干裂,濕土結構迅速破壞。濕陷性黃土狀土膨脹原位試驗等級見表2。

表2 濕陷性黃土狀土膨脹等級指標

2.2 施工期黃土濕陷性變形危害

濕陷性黃土及膨脹土具有似巖非巖,似土非土的特點,含大量親水礦物,與水關系密切,且隨著環境干濕循環變化而具有顯著干燥收縮、吸水膨脹和強度衰減的粘性土特性,如果反復吸水,膨脹變形會使強度逐漸衰減。濕陷性黃土在上覆土層自重和附加應力共同作用下,浸水后土體結構破壞而發生顯著附加變形。渠道過水斷面為梯形斷面,分為全挖方、全填方、半挖半填3種斷面形式。渠道內坡一級開挖為1∶2.0~1∶3.5,挖方渠道一級坡以上邊坡略陡于一級坡,以級差 0.25或 0.5的坡比遞減,左右岸相同[3]。開挖、填筑、碾壓及襯砌面板施工時長約為4 a左右,揭露出的濕陷性黃土物質長期受風化、降水、凍脹、冰雪消融等作用。土體強度降低,造成濕陷性土、膨脹巖土逐漸松散產生膨脹變形,施工階段渠堤因此而發生變形、凹陷、開裂,渠坡發生崩塌、剝落。土體強度降低還會導致施工地基深部被水沖蝕成土洞和暗河,誘發渠堤局部滑塌破壞。

2.3 運行期黃土濕陷性變形危害

渠道設計流量為305~315 m3/s,設計水深7 m。渠道為全斷面襯砌,渠坡襯砌10 cm厚素混凝土,渠底為8 cm,混凝土強度等級C20,抗凍標號F150,抗滲標號W6。渠坡縱橫縫及渠底橫縫按伸縮縫與沉降縫間隔布置,渠坡和渠底襯砌橫縫間距為4 m、縱縫間距一般為3~5 m。為控制混凝土溫度裂縫,均采用跳倉澆筑施工方式,并及時對渠坡襯砌板實施養護措施。但由于渠道養護條件的局限性,受高溫或冬季施工影響,渠坡、渠底襯砌板出現不規則裂縫。雖然對襯砌混凝土裂縫進行了化學材料灌漿處理,但渠道在運行期動水荷載作用下,渠堤土層會發生不均勻沉陷,這可能導致襯砌出現掏空、下沉、隆起、拉開或擠壓等現象,造成渠底及渠坡大量滲水。滲水通過裂隙滲入地基,使濕陷性黃土及膨脹土抗剪強度表現出明顯的各向異性,濕陷性黃土地層發生膨脹,導致渠坡強度降低等。滲水對渠道軟基也有較大影響,易發生渠道地基局部剪切或刺入破壞,滲水、漏水或渠堤沉陷,可能還會發生渠堤內水(孔隙水)壓力增大,使填筑材料發生剪切變形,導致襯砌板脫落或邊坡結構破壞。

3 濕陷性地層施工對策

在復雜地層大型渠道施工,目前國內尚無先例可循。由于各類土質材料變形特征的差異,結合該地層施工特點,除對開挖渠道采取先抽(排)水外,同時應加快施工進度,避免或消除地基濕陷或少量濕陷程度,使渠道地基承載力得到相應提高。為了掌握渠道加固后效果,在渠堤鉆孔埋設變形監測儀器,長期對渠道工程進行監測。

3.1 加固處理原則

對濕陷性黃土地基進行加固處理的原則如下。

(1) 針對渠底、渠堤地面1~2 m的土層,上覆土重很小,土層得不到充分的壓密,便形成濕陷性混合土料,混合土要清除干凈;

(2) 針對渠堤地面2 m以下濕陷性黃土地層,厚度在1~2m左右的,根據濕陷情況采用重夯法或凸塊震動碾處理;

(3) 針對渠底、渠堤及由外水控制的非標準堤濕陷起始壓力、附加壓力與上覆土飽和自重壓力之和的所有土層,進行削除濕陷性處理深度的計算,依據技術結果選擇不同的處理方案:厚度≤3 m時采取重夯法,厚度≥3 m時則分情況處理,渠道在村莊附近50 m范圍內采取土密樁處理,50 m以外也用強夯法加固處理[4]。

3.2 強夯方案選取

地基強夯加固是利用起吊設備將很重的錘從高處自由落下,給地面以沖擊和震動夯實,從而達到提高地基土強度和降低其壓縮性的目的。強夯使用50 t履帶起重機,夯錘重量100~200 kN,單擊夯擊能1 000~3 000 kN·m,錘重20 t。夯錘底面直徑2.5 m,夯錘落下高度一般為6~40 m。根據對黃土狀土濕陷性強夯施工的要求,結合地層物質性狀,采取土層檢測、強夯試驗、夯前夯后檢測數據對比,確定合理工藝參數和夯擊順序,為夯擊施工提供技術數據,有利于提高強夯效果。

3.3 強夯技術參數

黃土狀土的濕陷深度在5 m以內,濕陷起始壓力45~175 kPa,其濕陷變形對填方段渠坡和地基穩定產生不良影響。對黃土狀土具輕微-中等濕陷性,均為非自重濕陷類型,它有兩種變形特點:①在飽和自重壓力下并不會產生濕陷;②只有當土層飽和自重壓力與附加壓力之和大于土的濕陷起始壓力時才發生濕陷。

按設計要求施工時應進行強夯地基處理,以消除其濕陷性。地基處理分兩種情況:①對局部存在濕陷性黃土的挖方渠道,宜采取大噸位的凸塊震動碾對防護堤范圍內的濕陷性黃土地基進行4~8遍碾壓,不再實施強夯、重夯或土擠密樁等工程措施;②對半挖半填及填方渠道,若濕陷土層較薄(1~2 m),濕陷程度為輕微且填高較小,須對濕陷土的處理簡單化,采用大噸位的凸塊震動碾碾壓4~8遍,設計仍采用夯實法的工程處理措施。對于從村莊附近穿過的局部渠段,為減少強夯震動對房屋及構筑物的影響,采用土擠密樁處理措施,半挖半填渠道強夯施工處理典型斷面如圖2所示(受篇幅限制,擠密樁本文不擬贅述)。

圖2 半挖半填渠道強夯施工處理典型斷面示意(高程:m;尺寸單位:mm)

3.4 強夯施工步驟

強夯施工包括如下環節。

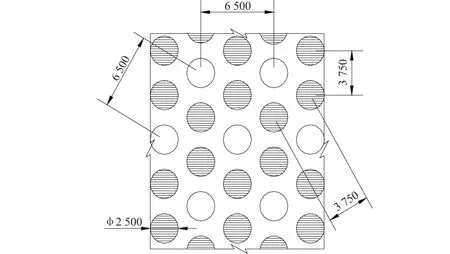

(1) 確定強夯面積后,進行夯擊點位設計。它一般為順渠道方向布置擊點,單數與單數行橫向對齊,雙數與雙數行對齊,單數行與雙數行交叉布置,夯點間距 3.0 m,采用梅花狀形態,夯擊點設計如圖3所示。

(2) 擊點放樣。用經緯儀放樣夯擊點圓心位置,采用白石灰以原點為中心標記畫圓。

(3) 夯擊順序。為了保持夯擊后黃土狀土和重粉質壤土地層密實度的均勻性,夯擊施工順序以此類推為,第1遍在塔兩腳位置實施夯擊點,中距6.5 m;第2遍在塔頂部進行夯擊;第3遍是將上兩次從后向前逐點重復夯擊一次,充分保持夯擊面密實度一致。

圖3 強夯夯點布置示意(尺寸單位:mm)

(4) 夯擊數及遍數。夯擊數及遍數根據強(弱)黃土狀土的濕陷地層確定,對中等濕陷性土地層,每個點每遍10擊,夯擊3遍,前兩次夯錘落距不低于40 m,最后一遍夯錘落距降低至4~6 m。每遍的夯點間隔時間為4~6 d。為充分保證地基處理范圍,強夯均超出基礎外緣周邊不宜小于3 m。

3.5 強夯質量控制

為了掌握強夯的效果,制定了強夯施工質量管理辦法,施工單位應嚴格按照強夯試驗方案執行,保證每個夯擊點次數不得減小,更不能出現漏夯。每臺夯機配備一名技術人員進行自檢,每個夯擊點完成后,記錄夯擊下沉量,若達不到夯擊下沉量要求,補夯一次。監理工程師實行跟班制,宏觀控制夯錘吊高、保持好夯錘在吊高點停留時間一致,若夯錘吊高和夯錘停留不一致,均會影響夯擊力力度。建管專職人員應對各個夯擊面進行抽檢,檢查方式為定期和突擊檢查兩種,發現夯擊未達到技術要求的,通知立即整改,保證每錘要達到對填方段地基夯實強度要求。

4 施工對環境的影響及處理措施

4.1 強夯對環境的影響

強夯施工對周邊環境產生了以下幾方面的影響:①2011年4月中旬是施工的攻堅階段,正值小麥即將抽穗揚花期,揚花是小麥由營養轉化為生殖生長的標志,也是決定麥穗籽粒好壞的關鍵。強夯施工產生的粉塵落在揚花穗上,無疑會影響當季產量;②震動噪聲恐嚇家禽亂跑和半夜鳴叫。夯錘噪聲和家禽聲疊加,吵擾居民不能正常睡眠;③夯擊使地面震動、房屋震蕩、房屋墻體出現裂縫。此類諸多工擾民事件導致居民以多種形式阻止強夯施工。這種“工擾民”和“民擾工”的現狀,遍布整個施工區。工程一度處于癱瘓或停滯狀態,已成為施工中一個難以解決的問題。

4.2 應對措施

為解決外部環境阻工問題,合理制定了作業時間和限制高強度噪聲操作措施:①確定夯擊施工時間。與地方政府和村民溝通、協商并達成共識,強夯集中在白天施工,每天20:00前停止;②控制標準。充分考慮噪聲對周邊環境敏感點的影響,使敏感受體噪聲水平能達到國家規定的噪聲控制標準。控制強夯高度在一定范圍內,盡量減小噪音和灰塵。③調整施工方案。為了減少周邊民房受損數量,設計調整了施工方案,在渠道附近居民聚居地周圍由強夯改為壓實和土擠密樁施工。

4.3 賠償機制

為維護群眾利益,使工程賠償在客觀上具有合理性,建管單位、當地政府、村級共同參與,并達成共識。以村小組為一個單元,對每家房屋等建立擋案,做到有據可查:①夯前記錄。夯前對民房進行拍照、錄像等,做好登記工作;②確定民房影響范圍。在強夯影響范圍內,對房屋受損的數量進行登記;③損壞程度登記。對房屋垮塌數量、地基下餡情況、外墻、內墻、房頂裂縫等情況進行登記;④對房屋損壞程度進行分類。房屋數量、損壞程度應由建管、施工、地方征遷部門,三方共同認定。

4.4 司法評估機制

(1) 司法評估。本著對賠償條款有法可依、有據可查的原則,由河南藍天業司法鑒定中心就強夯施工對周邊影響進行鑒定。鑒定包括:①劃清施工影響界限,對強夯影響范圍進行評估;②對房屋受損程度進行鑒定,出具有法律效力的司法鑒定書;③對房屋受損程度進行費用的評估,提出賠償標準。

(2) 鑒定書形成。在強夯結束15 d內提交司法簽定書,簽定書細化了類別、損傷級別、數量等內容。

(3) 賠付費用的落實。由施工單位承擔賠付經費,經費將直接劃撥當地政府征遷部門,由征遷部門負責對每戶辦理賠付手續。

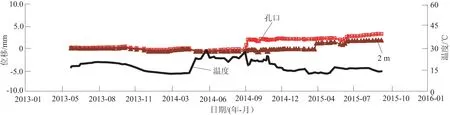

5 監測成果反饋

為了保證順利施工和渠道工程安全運行,在強夯施工渠段埋設了多點位移計和滲壓計等監測儀器。多點位移計一般埋深 2.0~55.0 m,并穿過覆蓋層到基巖內,監測渠道的垂直位移;渠道滲壓計儀器埋深10.0 m,監測渠道滲流情況。通水階段性監測資料表明,2015年9月20日渠道滲壓值 24.09 kPa,滲壓較小;深部垂直位移在 2.23~3.30 mm之間變化,變形很小,如圖4所示。從圖4可以看出,2014年9月渠道開始充水時,渠道水位不斷上升,水壓荷載增加,底板垂直位移增大,但變化量較小,符合渠道運行變形的一般規律;外部垂直位移測點反應最大沉降量在18.9 mm內,沉降量小于設計計算值50 mm[5]。

6 結 語

針對濕陷性黃土及中(弱)膨脹土地層的特點和施工難點,制定了科學的施工方案和施工措施,嚴格控制每個施工環節質量,以確保工作落實到位。強夯施工難點和施工對環境的影響問題逐一解決,工程投資和進度總體受控。濕陷性黃土及中(弱)膨脹土地層施工質量良好,滿足規范和設計要求。施工及運行期監測成果表明,經強夯處理后,濕陷性黃土及中(弱)膨脹土地層變形量較小,渠道工作性態正常。

[1] 徐慶河.南水北調中線工程禹州-長葛段建設管理[J].人民長江,2014(10):1-3.

[2] 趙華新,凌敏.強夯法研究現狀分析[J].合肥工業大學學報:自然版,2009(10):1606-1607.

[3] 鮑捷,李慶亮,鄭曉陽,等.南水北調中線禹長段濕陷性黃土段渠道設計[J].人民長江,2014(10):19-22.

[4] 李慶亮,鮑捷,張華巖.南水北調中線禹州-長葛段總干渠設計概述[J].人民長江,2014(10):15-18.

[5] 梁蔚,鄒雙朝.南水北調中線一期工程總干渠禹州長葛段安全監測分析報告[R].武漢:長江水利委員會長江科學院,2015.

(編輯:朱曉紅)

圖4 渠道高填方段位移歷時過程線

2017-04-15

徐慶河,男,河南省南水北調中線工程建設管理局,教授級高級工程師.

1006-0081(2017)07-0031-05

TV52

A