倫敦政治經濟學院及其自由主義傳統

張弛

1884年,一群向往社會主義理想的英國中產階級知識分子在倫敦創立了一個名為費邊社的政治組織,其偉大理想乃是試圖通過建立社會福利制度改造萬惡資本主義的“吃人現實”,實現英國社會的共同富裕。11年后的1895年,為了能夠在教育和學術研究領域傳播并踐行費邊社構建“和諧社會”的宏偉藍圖,費邊社的3位主力(其中之一便是大名鼎鼎的英國文青、1925年諾貝爾文學獎得主蕭伯納)在倫敦建立了專攻社會科學的倫敦政治經濟學院,從此,大英帝國又多了個可以和牛津、劍橋一較高下的學術圣殿——在過去的短短120多年里,從這里一共走出了16位諾貝爾獎得主、42位國家和政府首腦以及眾多世界級知名富豪(比如“唯恐天下不亂”的金融大鱷喬治·索羅斯),當然,還有一批語不驚人死不休的哲學天才(比如朝圣山學社創始人之一的卡爾-波普爾)。有趣的是作為經濟學以及社會哲學研究的重鎮,倫敦政治經濟學院與20世紀以來的西方主流經濟學發展之間有著頗為微妙的關系,細細把玩則饒有趣味。

眾所周知,世界自由主義經濟學傳統及其政治實踐發軔于英國。自18世紀亞當-斯密氣宇軒昂地贊揚英國政府通過充分利用“看不見的手(invisible hand)”鼓勵自由貿易和市場競爭實現了偉大的經濟增長,從而建立了以其為代表的古典自由主義經濟學派,而自由放任的社會治理模式也隨著英帝國不可一世的迅速發展而被西方各國(特別是與英國最鐵的美國)奉為圭臬。然而,上帝并沒有一味地偏愛英國人民——隨著1929年資本主義經濟危機的爆發和蔓延,自由主義經濟學受到了嚴重的挑戰——亞當·斯密的那只“看不見的手”貌似抽筋兒了。于是乎,時任劍橋大學國王學院經濟學教授的約翰·凱恩斯(1883—1946年)受美國羅斯福總統救市舉措的啟發,于1936年出版其代表作《就業、利息和貨幣通論》,并指出政府干預經濟是促進就業和維護金融穩定的必要手段,從而引爆了經濟學界的一顆重磅炸彈。同時,20世紀30年代斯大林統治下的蘇聯,以其高度集中的計劃經濟體制所展現出來的社會建設能力,也頗為博人眼球——西方人一看,原來依靠行政手段居然能把土得掉渣兒的俄國人都搞成了世界第二了(此時蘇聯工業產值僅次于美國),看來我們也得改改。于是,在此后的近半個世紀的時間里,反對自由放任主義的凱恩斯學派占據了西方經濟學界的頭把交椅。也正是因為凱恩斯主義的迅速崛起,劍橋大學經濟學聲名鵲起,甚至產生了以國家干預為主要理論基礎的“劍橋學派”。要知道在英國這樣一個把自由看得比命都重的國度宣揚國家權力簡直是離經叛道啊!于是,倫敦政治經濟學院的學術大佬們終于看不下去了。下邊咱就來聊聊今天的主角——倫敦政治經濟學院的經濟學家們,是如何勵精圖治跟國家干預主義叫板、死磕,并成功改造自由主義經濟學,最終使之重現活力的。

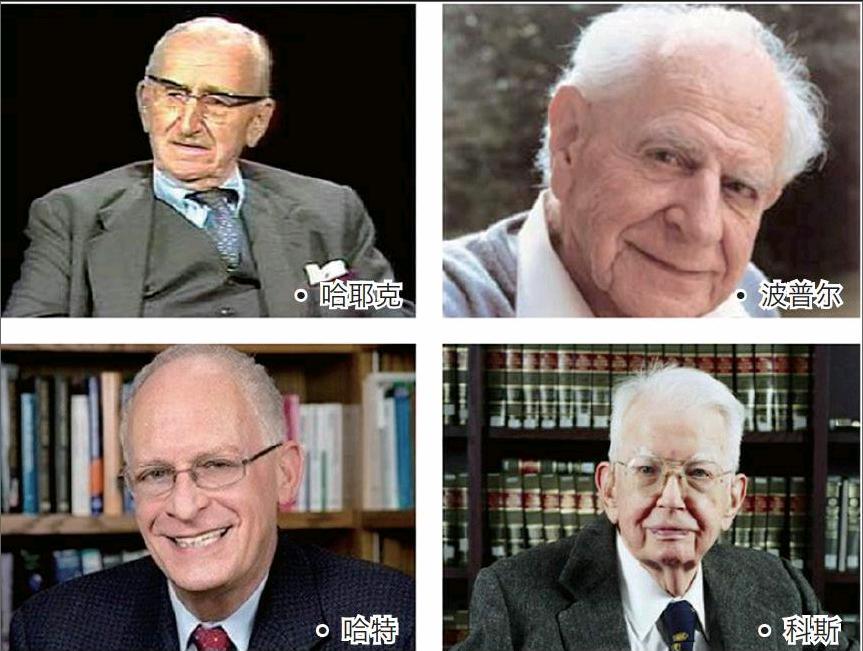

盡管20世紀30年代的歐美資本主義世界經濟疲軟、社會動蕩,然而亂世出英雄,這也給經濟學家們提供了新的素材來發展他們的學術思想。當時還是倫敦政治經濟學院商學院本科生的羅納德·科斯(Ronald Coase,1910-2013年)在前往美利堅旅行的途中完成了其本科畢業論文《企業的性質》一文并于1 937年發表在Economica雜志上,該文首次提出了“交易費用”的概念并以這一概念解釋了企業存在的原因,即商業組織內部的治理機制代替了外部缺乏確定性的市場機制,從而降低了交易費用。這一觀點現在被認為是20世紀經濟學領域最有價值的思想創新之一,因為,正是科斯的這篇論文改變了經濟學家對于經濟生活,特別是對于商業組織的理解,即真實世界的經濟活動遠非古典理論中所認為的那樣完美,交易費用的普遍存在使得商業活動存在諸多的不確定性——也正是因此,合同條款、商業組織的制度設計才變得尤為重要,而國家干預必須讓位于契約自由。結果,科斯這小子年紀輕輕,卻一不小心開創了經濟學的一個偉大時代:新制度主義經濟學就此發韌。科斯也因為這篇在當年看似不起眼的文章及其20余年后發表的論文《社會成本問題》于1991年被授予了諾貝爾經濟學獎——這兩篇文章加在一起不足30000個英文單詞,如果按字數計算,的確算得上一字千金了!沿著科斯的思路,新制度主義經濟學經過美國學者Alchian、Williamson等人的發展,如今已然占據著西方主流經濟學的半壁江山并走出了包括科斯、威廉姆森等5位諾貝爾獎得主。值得一提的是,今年諾貝爾經濟學獎得主奧利弗-哈特(Oliver Hart)也是倫敦政治經濟學院的常客:他曾于1980年代前期執教倫敦政治經濟學院經濟學系并在移居美國后多次返回倫敦政治經濟學院任客座教授。

如果說科斯是倫敦政治經濟學院畢業生里面最有才氣的經濟學家,那么接下來要出場的兩位來自奧地利的社會理論家就可謂是20世紀自由主義的鐵桿粉絲和忠實捍衛者。著名的自由主義社會理論家弗里德里希·哈耶克(1899—1993年)于1931—1950年任教于倫敦政治經濟學院經濟學系,在哈耶克定居倫敦的年代里,納粹主義和斯大林主義下的極權政治陰霾久久無法驅散,生靈荼毒和荒誕的社會政策時時見諸報端,同時,凱恩斯主義在英國的興起也讓這位對個人主義深信不疑的思想家深感不安。1944年,哈耶克出版了成名作《通往奴役之路》,強烈抨擊以蘇聯為代表的中央計劃經濟體制以及在英國初現端倪的集體主義思潮,以期捍衛不列顛寶貴的自由主義傳統——一時間該書迅速躍居暢銷書榜首,成為英美學者的必讀書目。時隔16年,哈耶克將其宏大的自由主義哲學理想在其巨著《自由秩序原理》中予以了系統闡釋,其所倡導的“自發秩序”也成為了自由主義執政黨的治國法寶。時任英國首相的撒切爾夫人曾在英國國會辯論時手持該書大聲疾呼:“這才是我們所需要的!”由此可見哈耶克的自由主義理念在政治實踐中的巨大影響力。1974年,哈耶克因為對于經濟、社會以及制度互動影響的敏銳分析榮登諾貝爾獎寶座。

在哲學領域,以批判理性主義著稱的卡爾-波普爾(1902—1994年)絕對算得上是倫敦政治經濟學院的明星級學者。1946年波普爾離開故鄉維也納前往倫敦政治經濟學院任教并在此度過了其長達40余年的學者生涯。1957年波普爾在倫敦出版政治哲學名著《歷史決定論的貧困》,在這本短小精悍的專論中,波普爾延續其成名作《開放社會及其敵人》中的觀點,就西方近代哲學中的歷史決定論以及社會科學家對于科學理性主義的盲目追隨所造成的嚴重后果予以了猛烈地抨擊,并以此擲地有聲地就20世紀頻發的烏托邦政治災難進行了方法論層面的獨到分析。與哈耶克類似,波普爾認為,承認人類的有限理性是維護政治自由的首要條件,任何試圖通過歸納法構造人間天堂的政治實踐都將把人類最終帶向極權主義的地獄,社會治理永遠只能遵循經驗主義方法論——而這又與倫敦政治經濟學院創立者們所秉持的改良主義立場何等的相似!

科斯開創的新制度主義經濟學、哈耶克的個人主義方法論以及波普爾等人所倡導的批判理性主義哲學共同構筑了20世紀70年代以來的新自由主義意識形態的學術基礎。當今資本主義社會自上世紀80年代以來便陶醉在新自由主義經濟學所帶來的巨大市場活力之中。當然,任何學術主張都是一柄雙刃劍:倡導個體理性和自由市場的倫敦政治經濟學院學人們在成功解決了國家失靈帶來的社會頑疾的同時,也難以避免地將自由市場和個人主義推向走火入魔——里根總統上臺執政以來,以美國為代表的自由主義國家爭先恐后地放松金融管制,鼓勵金融創新,充分發揮契約自由的活力,卻明顯忽視了國家監管對于維護經濟安全的重要作用,最終導致了2008年的全球次貸危機。無論怎樣,自由永遠都會被視為人類文明的最高價值之一,而正是一代代倫敦政治經濟學院學人對自由的無盡探索以及對人類理性的審慎批判使得今天我們所正在經歷的時代依舊保持著旺盛的經濟活力。同時,善于獨立思考的倫敦政治經濟學院思想家們在承認經濟理性的同時,時刻保持著對于人類濫用理性所產生之災難的警醒——正如波普爾所言:“謙遜是人類獲得自由必備的美德”!