胡維平:巧實相依的創作意趣

楊碩

藝術家簡介

胡雛平,九三學社社員,昆明理工大學藝術與傳媒學院碩士生導師,CAID研究所所長。云南美術家網負責人,昆明現代美術館館長。長期從事藝術設計理論教學和書法教學的工作,長期從事書法藝術創作的工作。指導過64名藝術類碩士研究生。十余次參加國際學術會議,多年來,發表論文70多篇(其中51篇分別被國際著名檢索系統收錄),出版過多本書法作品集。

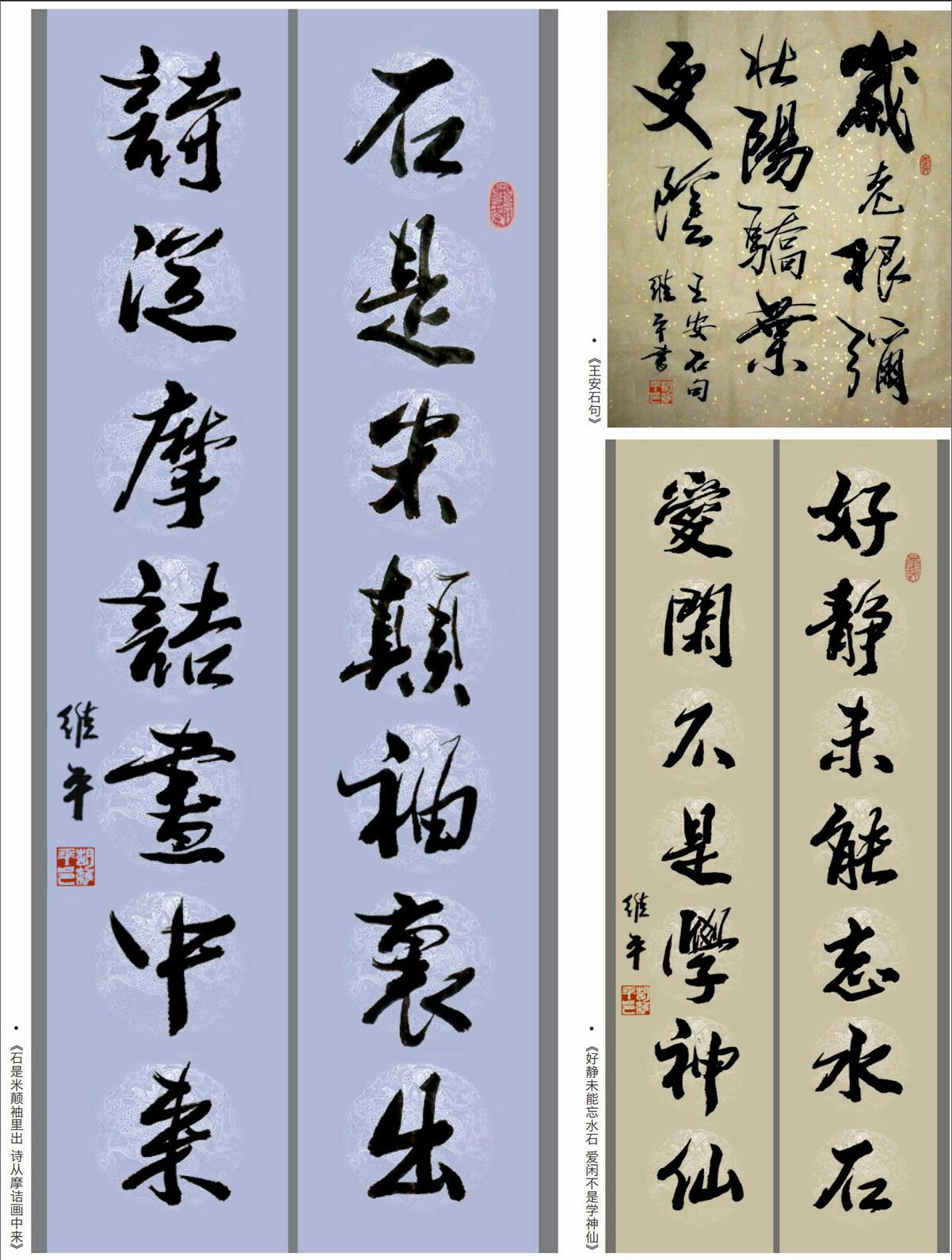

胡維平認真學習五體書法,并以行書為精。他的書法走的是以二王、趙孟頫、米芾和蘇軾為典范,碑帖兼融的路子,氣韻兼得。從他的書法作品中能夠看到他對傳統的敬畏和理性深入的研習與掌握,也看到了他將藝術理論與書法技法較好的交融,并已經形成自己獨有的風格。

2015年以來,由于點擊量巨大,胡維平的書法作品被百度、騰訊搜搜和搜狗搜搜檢索到首頁的位置。很多作品還被編錄成獨立條目,引起了很大的反響,受到了書法愛好者和藏家的廣泛關注。

對于書法作品以及創作者來說,能夠啟發心智者為最善。這種啟發或許是外在的,立足于通過直觀的視覺表達,使觀看者借此獲得獨到的藝術審美與趣味。但不可否認的是,外在的啟發更多地會被內在的感悟所掩蓋,不僅使觀看者得到感官的刺激,更能啟發其對藝術語言的思考,進而通過作品內容獲得聯覺進而觸發情感。這種層面下的感悟自然要比單純的視覺刺激要更為蕩氣回腸、發人思量。在看過胡維平先生的作品之后我在想,他的作品便可被稱作是這樣一類富有啟發意義的作品。

單純從技法角度出發,胡先生行書之用筆出自二王一路,但其不囿陳法,自創樞機,滌蕩了二王用筆中羼弱的部分,行筆落墨皆有自己獨到的意趣,可謂以“雄強灌諸秀巧”。書法不比繪畫,從表現語言上看,是線條的藝術,同時亦是純粹的“黑”與“白”的藝術。前者即“錐畫沙”“屋漏痕”之類,后者則言“墨分五色”。但即便進行了這般細致的區分,書法的直觀表現力也仍舊不如繪畫藝術那般豐富。更何況,文字不比繪畫,可以隨意發揮,其本身還受到字體結構與章法的客觀限制。在這種條件下,線條構建的結構與黑白交映的和諧程度便成為了一幅書法作品技法表現能力的基本出發點。胡先生正是以其扎實的線條與多變的墨色作為其藝術表現的基礎,在黑與白的世界里營造屬于自己的藝術天地。

書法作品的表現力,很大一部分是仰仗創作者用筆的水準。用筆的快慢、提按、虛實、承續皆能體現創作者的審美取向和藝術品位。胡先生筆出二王,其行筆固然可謂尚巧,然以墨色相應,則巧而不華,更以雄強見長。此番功力固然需要累之以時日方才能成就。古人行筆之法,其理有二,一曰樸實,二曰綺麗。或曰“碑”為樸實,“帖”為綺麗,其實不然。一人之書風一成而不變者,古來未見。以王右軍為例,其《姨母》樸實而《蘭亭》綺麗,顏魯公則《多寶塔》為綺麗而《李玄靖》為樸實。故而樸實、綺麗之別,其異并非在人,而在所學之法。樸實故而成其拙,綺麗故而成其巧。董香光嘗云:“字之巧處,在用筆,尤在用墨。”又云:“然非多見古人真跡,不足與語此竊也。”前者強調了巧的由來,后者則談及了巧的基礎。

在觀摩過胡先生的作品之后不難看出,胡先生是推崇古法用筆的,這也就表明了其取法古人的書學理念。昔人學書,其門徑大略可分為二:一者乃是家學,所學之法便是其家門之特有書風,此類書家其學書皆始自蒙童,經久以恒,故能極工盡妙,盡得家門之真傳。二者則是學古,雖無家學之天時,但得古人遺風之裨益,亦堪成家立體,延譽于后人矣。這兩種門徑自是沒有高下優劣之分的。只不過,在今日的環境之下,學書之家學已然日益鮮見,而伴隨著出版行業的興盛,越來越多的堪比原貌的復制品為常人所見。書寫學古的門檻降低了,故而今日學古便更加容易起來。在這種情況下,出現了所謂“民間書法”的主張,這種主張頗類當今笑話屢出的“民間科學家”,認為書法創作可以脫離傳統而進行自由創造。不可否認,在這種氛圍之下,創作者的思想開始日趨叛逆。求稀求怪而不再摹古,大量地以形式見長,強調意識性與脫離傳統的創新,這般創新固然有著其發展的前景,但倘若摒棄了前人的書寫創作經驗,卻樂此不疲地認為自身所堅持的仍然就是那門傳統的藝術門徑,這種虛誕的做法看似開發,實則是一種局限的包裝。

一如白謙慎先生在《與古為徒和娟娟發屋》中對書法的經典性問題的探討,認為書法的平民性其實只是一種宣傳策略而已而名不副實。胡先生同樣用自己的作品、自己的書法創作實踐,力證了書法的經典地位。也用其成熟的書寫形式表明了其“與古為徒”的創作理念與“兼容實巧”的創新精神。我們祝愿,胡維平先生和他的書法藝術,在百花齊放的當代書壇,獨樹一幟,墨韻生輝。

(責任編輯:李克亮)