水石門工程拱壩基礎帷幕灌漿試驗

王新東

中國葛洲壩集團第五工程有限公司

水石門工程拱壩基礎帷幕灌漿試驗

王新東

中國葛洲壩集團第五工程有限公司

針對水石門水庫工程壩址區地質條件,為減少大壩地基的滲流量、降低滲透壓力,保證地基的滲透穩定,設計采取帷幕灌漿進行基礎處理。根據技術規范有關要求,為了提供壩基及水墊塘帷幕灌漿合理的施工程序及有關的技術參數,根據帷幕灌漿試驗施工技術要求進行現場帷幕灌漿試驗,進一步取得相關的地質資料,探索、提供合理的灌漿設計參數和施工工藝,指導以后的帷幕灌漿施工。同時為了加快施工進度,節約投資,擬將試驗與相應部位帷幕灌漿施工相結合,進行生產性帷幕灌漿試驗施工,獲得技術數據,分析試驗結果,為壩基帷幕灌漿提供合理的施工程序及有關的技術參數。

拱壩技術;帷幕灌漿;試驗

1 工程地質條件

鄖西縣水石門水庫水源工程庫區分布的主要是白云巖,為弱巖溶化巖組,但是庫區寒武系中統岳家坪組下部地層和燈影組(Z2dn3)第三段上部地層為滑脫斷層接觸,因此巖溶較發育,庫區謝家河段右岸魚洞子暗河上、中游段沿斷層接觸帶發育,下游則沿燈影組第三段上部地層沿層面發育。庫下游近壩處河灣段左、右岸分布燈影組(Z2dn3)第三段的第一至第二亞段,為中厚和厚層白云巖,屬弱巖溶化巖組,巖溶不發育。勘探資料表明,巖石的透水率微弱,左、右岸河灣地帶不存在巖溶管道式滲漏。北東向蕎麥地斷裂切割庫區,并延伸到下游庫外,但是該斷裂為壓扭性斷裂,鉆孔資料證實,斷裂帶不透水。總之,庫區雖然廣布碳酸鹽巖,但均屬弱巖溶化巖組,巖溶不發育,具備了水庫的成庫條件。

2 灌漿試驗目的

為減少大壩地基的滲流量、降低滲透壓力,保證地基的滲透穩定,設計采取帷幕灌漿進行基礎處理。根據技術規范有關要求,為了提供壩基帷幕灌漿合理的施工程序及有關的技術參數,根據帷幕灌漿試驗施工技術要求進行現場帷幕灌漿試驗,進一步取得相關的地質資料,探索、提供合理的灌漿設計參數和施工工藝,指導以后的帷幕灌漿施工。

3 試驗場地選擇與灌漿布置

根據規范要求,灌漿試驗的地點應具有代表性,綜合考慮各種施工條件,擬選定于左岸413m高程灌漿平洞內0+23.5~0+37.5段進行試驗,并根據左岸試驗結果在右岸413m高程灌漿平洞內0+24.1~0+36.4段再進行一組對比試驗。

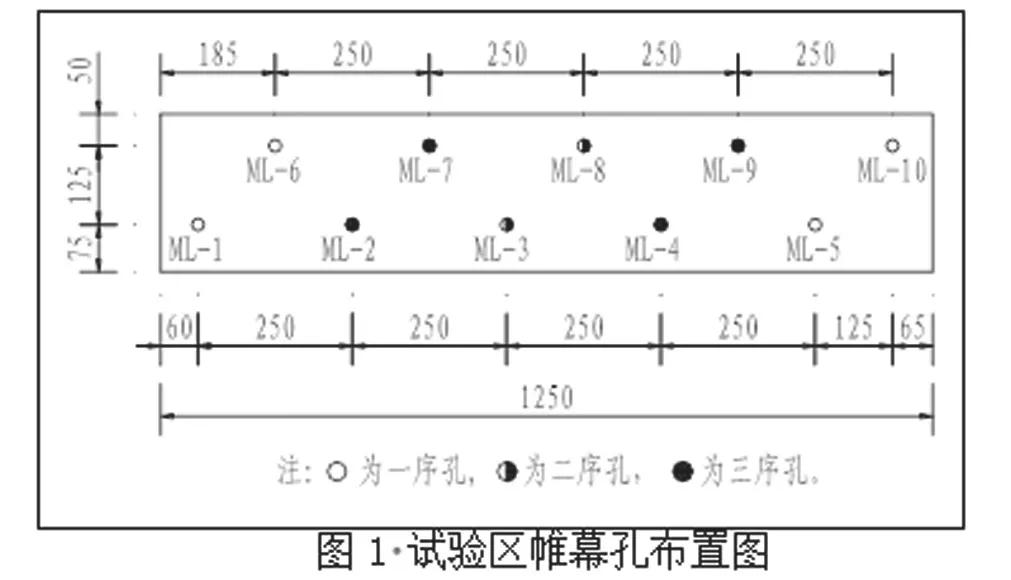

試驗區采用雙排布孔,上下游各設一排,排距1.25m,孔距2.5m,呈梅花形布置,分三序施工。帷幕采用接地式,深入地基以下相對不透水層。

試驗區帷幕孔布置見圖1。

4 施工技術要求

4.1 鉆孔方向

鉆孔全部采用鉛直孔,幕孔孔底允許偏差按照要求控制,施工中每鉆5米測斜一次。

4.2 鉆孔深度

最終孔深以深入至透水率不大于1Lu的孔段以下5米控制。

4.3 鉆孔孔徑

開孔孔徑采用Φ91mm,孔口管采用Φ75mm無縫鋼管嵌埋,正式灌漿采用Φ60mm,檢查孔采用Φ91mm鉆孔。

4.4 灌漿材料

采用符合規范要求的水泥漿。

4.5 灌漿壓力

按初定最大灌漿壓力4.0Mpa施工,以抬動觀測值進行控制。

4.6 最大允許抬動變形值:300μm。

5 施工設備機具

施工采用YQ100、XY-2鉆機鉆機及兩種機型進行鉆孔作業,并據此做工效分析及機械適用性選擇。

6 鉆孔灌漿施工

帷幕試驗前先進行平洞底板襯砌,混凝土齡期達到28天以上。帷幕灌漿施工采用“小口徑鉆孔、孔口封閉、自上而下分段、孔內循環灌漿”的工藝,各孔采用自上而下逐段鉆孔、壓水和灌漿。

6.1 施工程序

先鉆設抬動監測孔埋設監測裝置,待凝14天,并能進行正常的觀測工作方可鉆灌。灌漿孔順序是先下游排孔,后上游排孔,全部完成后進行整體帷幕檢查。

6.2 抬動變形觀測

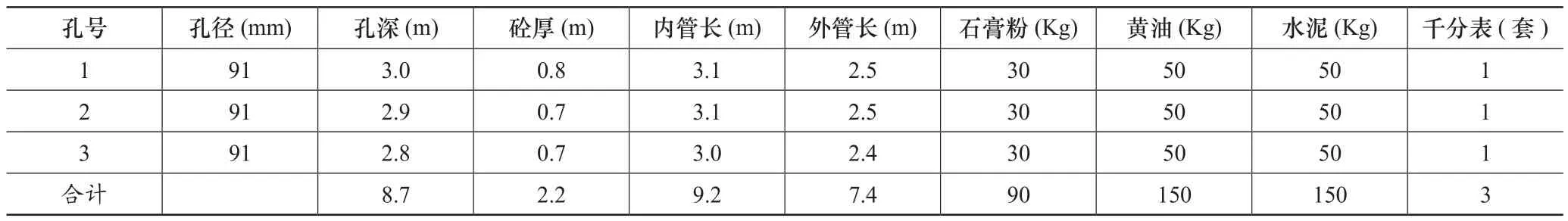

抬動觀測孔用金剛石鉆Φ91mm深入基巖2m,鉆孔完畢后,向孔底注入0.5:1的水泥漿液約0.5m深后及時下入Φ20mm內管至孔底,再下入Φ50mm外管罩護,外管與孔壁間沖黃油。在地面安裝千分表,從內管與混凝土蓋板相對值的變化,可及時反映巖體抬動變形大小。(見表1)

6.3 鉆孔施工

6.3.1 鉆孔與分段

接觸段開孔孔徑采用Φ91mm,以下各段為Φ61mm, 所有鉆孔均取芯、編錄并進行素描。

帷幕鉆孔段長,首段深入基巖2m,第二段長1m,第三段2m,第四段極其以下各段一般均為5m,最大不超過6m。

6.3.2 鉆孔沖洗與壓水試驗

每段鉆孔結束后采用大流量壓力水從孔底向外敞開沖洗沖洗,至回水澄清后10min止,且孔底殘渣不超過20cm。

表1 帷幕灌漿試驗抬動觀測孔綜合成果

表2 灌漿壓力控制值

表3

灌漿前均進行單點法壓水試驗,壓力要考慮抬動變形值。在穩定的壓力下,每3~5min測讀一次壓入流量,連續四次讀數中最大值與最小值之差小于最終值的10%時即結束,取最終值作為計算值。壓水壓力控制在不大于1.0Mpa。II、III序孔做簡易壓水試驗。

6.4 灌漿施工

6.4.1 灌漿方法

(1)接觸段灌漿及埋管

接觸段按照常規方法灌漿,灌漿塞阻塞在基巖面上混凝土內0.5m,進行孔內循環式灌漿,注漿管距孔底距離不大于50cm。灌漿結束后即下入Φ75mm孔口無縫鋼管至孔底,注入0.5:1的水泥漿液,將孔內稀漿擠出,待凝3d后進行下段作業。

(2)接觸段以下各段灌漿采用小口徑、自上而下分段鉆灌、不待凝、并利用孔口封閉(不下塞)孔內循環式水泥灌漿工藝,射漿管距孔底不大于50cm。

6.4.2 灌漿壓力

帷幕灌漿壓力由抬動觀測值(小于0.3mm)確定,施工時進行升壓試驗,分級升壓,一般每級0.5Mpa。如發現吸漿量猛增或抬動值增大則立即降壓。各段灌漿壓力按照規范控制。施工過程中嚴格控制灌漿壓力進、回漿管均安裝壓力表。

6.4.3 漿液變換

灌漿材料采用P.O42.5水泥。漿液配比按要求采用5、2、1、0.8、0.5等5個比級由稀至濃逐級變換。

6.4.4 灌漿結束與封孔

灌漿段在最大設計壓力下注入率不大于1L/min時,繼續灌注60min灌漿即可結束。

封孔采用“分段壓力灌漿法”,用0.5:1的濃漿復灌全孔,排除孔內稀漿,待回漿打同級漿比重后,提起灌漿管,用該孔最大灌漿壓力純壓灌注不小于120min,而后閉漿24h,取掉封閉帽和閉漿器。孔內凝結體頂部漿液析水凹陷處采用濃漿進行二次回填。

7 資料成果分析

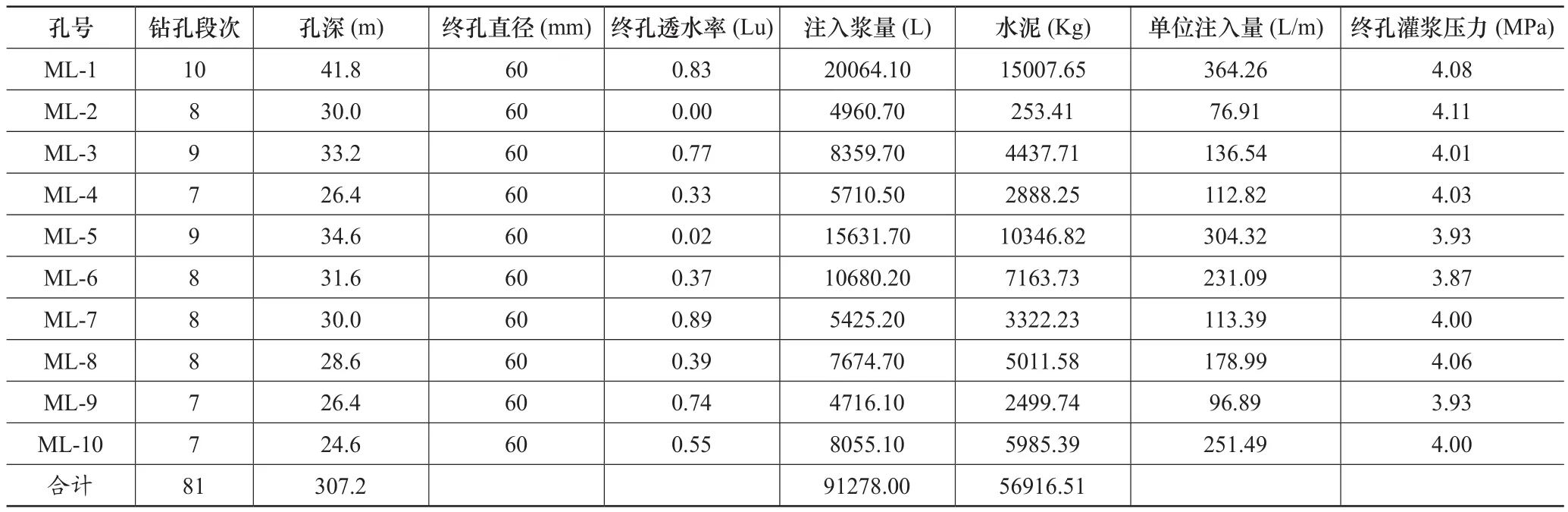

試驗綜合成果見表2

灌漿試驗共計完成10孔,灌漿段長300.5米,單位注入量196.06Kg/m,表明壩基巖層的可灌性良好,灌漿效果明顯。下游排單位注入量為214.85Kg/m,上游排單位注入量為173.91Kg/m,遞減率為19%。按照I、II、III序孔進行統計,單位注入量也呈遞減趨勢,且減幅度較大,符合灌漿一般規律。

灌漿試驗進一步說明壩址基巖的透水性與其它灰巖地區相比確屬較小,巖溶不發育,且風化不深,巖石較完整。通過帷幕灌漿,可以更好的減少基礎滲漏,降低滲流壓力,增強基礎穩定,確保大壩及工程安全。

8 灌漿效果檢查

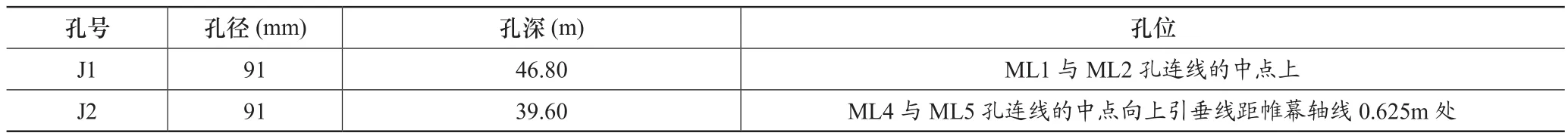

在灌漿結束后根據成果資料由監理工程師布置2個灌后檢查孔進行取芯及自上而下分段進行壓水試驗和灌漿。

8.1 孔位布置 見表3)

8.2 檢查目的

J1孔:ML-1孔是試驗孔中水泥漿注入量最大的孔,且終孔時巖層透水率大于設計防滲要求而加深兩段才符合要求。

J2孔:ML-5為I序孔,相應巖層的透水率和水泥漿注入量均較大,同樣是加深兩段才符合要求,了解幕體的巖層透水情況。

8.3 檢查孔施工

檢查孔自上而下分段阻塞進行單點壓水試驗,孔段長首段段2m,第二段3m,以下各段為5m,終孔段不超過6m。壓水壓力第一段為0.8MPa,第二段及以下為1.0MPa。J1孔孔深46.8m,分10段;J2孔孔深39.6m,分9段,壓水試驗結束后,按照灌漿要求,用2.0MPa的壓力進行一次全孔的孔內循環灌漿并封孔,兩孔共計灌注水泥量1.03t。說明灌漿成果良好。

9 結束語

通過試驗表明,大壩基礎巖層結構簡單,巖性單一,沒有較強的透水帶,巖層可灌性良好。灌漿過程通過布置的抬動觀測裝置進行監測,均為發現抬動現象,在大壩基礎帷幕灌漿施工時最大灌漿壓力可以提高到4.5MPa,且試驗中確定的排距1.25m和孔距2.5m能夠滿足壩基防滲要求。

施工采用“小口徑鉆孔、孔口封閉、自上而下分段、孔內循環灌漿”的工藝是合理的,并為后期的大壩帷幕灌漿提了設計依據。

[1] 《水工建筑物水泥灌漿施工技術規范》(SL 62—94)

[2] 水利水電工程施工組織設計手冊 北京:中國水利水電出版社,2001.