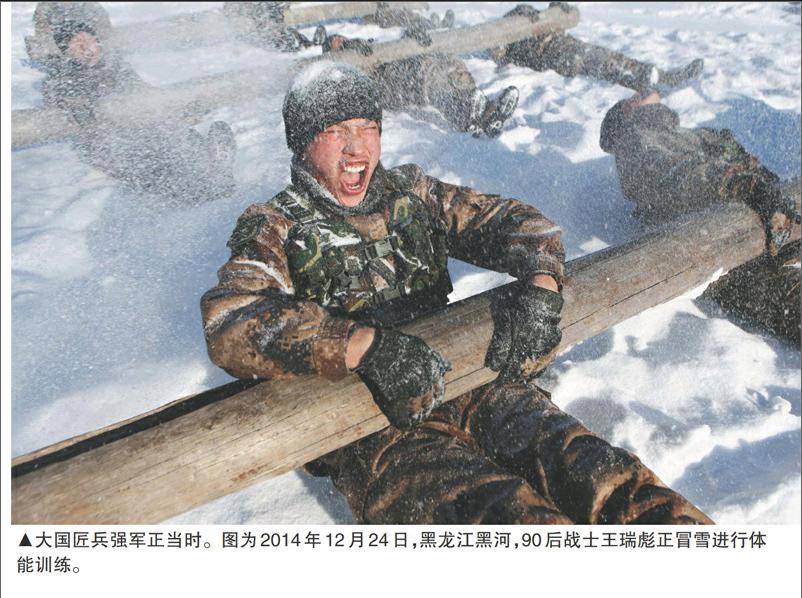

與子同袍,國之利刃

吳越

歷史證明,我們的人民軍隊無愧于歷史。它伴隨中國人民爭取民主、自由、富強的歷程,以高度的人民性,成為我們立身世界的后盾。 “長風破浪會有時”。強軍是歷史的警示,也是時代的呼喚,更是軍隊的使命所在。在祖國需要的時候能夠敢于亮劍,一旦利劍出鞘,便在維護國家主權和人類和平的過程中,成為一股莊嚴的力量。

沒有一個人民的軍隊,便沒有人民的一切

中國近代軍事上有兩大突破,一是曾國藩針對綠營兵的弊端,在軍隊編制、將弁選拔、兵勇招募等方面,仿效戚繼光束伍成法而加以發展,作了兵為將有的大膽嘗試,使晚清軍隊發生了一次大轉折;一是袁世凱在小站以德國軍制為藍本,制訂了一套近代陸軍的組織編制、軍官任用和培養制度、訓練和教育制度、招募制度、糧餉制度等為內容的建軍方案,基本上摒棄了八旗、綠營和湘淮軍的舊制,注重武器裝備的近代化和標準化,強調實施新法訓練的嚴格性,成為中國近代陸軍的草創先河。

到1927年人民軍隊建立之前,諸多陣營、形式的軍隊不斷出現。然而,歷史的分水嶺會記住1927,歷史上從未有過的一支軍隊的出現,改變了一個國家的未來。1938年5月,毛澤東在延安抗日戰爭研究會發表的《論持久戰》中專以“兵民是勝利之本”為標題,論述了全面抗戰,全民抗戰的觀點。他指出:“戰爭的偉力之最深厚的根源,存在于民眾之中”,主張進行廣泛的熱烈的政治動員,解決兵源、財源等困難問題,達到“官兵一致,軍民一致,瓦解敵軍”的目標。

民族、國家、人民,為了這些至高無上的價值,這支軍隊勇往奮進以赴之、癉精瘁力以成之、斷頭流血以從之。“沒有一個人民的軍隊,便沒有人民的一切。”一部復興史,也正是一段交織著悲壯和光榮、犧牲與奉獻的強軍史。槍膛中有國家的命運,彈殼里是人民的希望,人民軍隊的誕生和發展,源于革命的必然,源于使命的召喚,源于國家富強、民族復興的熱切渴望。

兵敗大陸退守臺灣后,蔣介石曾檢討,相比于共產黨軍隊,國民黨軍隊是“六無”之軍,首位便是“無主義”。在奮斗歷程中,“黨”這個關鍵基因,成為人民軍隊的最大特色、最大優勢,讓星火燎原,讓腳步堅定。

“培之,別了,我們在紅旗下聚齊,又在紅旗下分手。戰士們雖然在紅旗下倒下,但是革命的紅旗卻永遠不倒,它隨著戰士的血跡飄揚四方!這,就是我們的勝利!請你伸出雙手,來迎接我們的勝利吧!”這是王若飛烈士給妻子的訣別信。

1998年抗洪救災,2003年抗擊非典,汶川抗震、雅安救災,哪里最危險,哪里最需要,哪里就有人民子弟兵。危難關頭,“解放軍到了,人心就定了”“解放軍來了,我們就有救了”。有外媒評價:“世界上沒有哪個國家的軍隊應對災難的能力像中國軍隊這樣出色。”一次次搶險救災中,人民深情贊譽:這是一支最好的軍隊,這是一群最可愛的人。

2008年汶川地震后,“黃繼光生前所在部隊”的旗幟,在災區飄揚;送別他們時,12歲的程強高舉“長大我當空降兵”的橫幅;2017年,程強已經是模范空降兵連“黃繼光班”副班長。

同一個民族不同的歷史命運

歷史需要怎樣的書寫,才能成為現在的模樣?

猶記上古時期的聲音:“豈曰無衣?與子同袍。王于興師,修我戈矛,與子同仇!”當外敵來襲,家園毀滅,保衛國土的男兒們,披甲執銳,勇往直前。一次次保家衛國的戰爭,在塑造我們民族性格的歷史征程中起到了決定性作用。

對于香港而言,有兩艘軍艦,意義非比尋常。

第一艘,來自于昔日的“日不落帝國”——1842年8月29日,一隊清朝官員卑躬屈膝地登上停泊在南京江面的英國軍艦“康華麗”號,在荷槍實彈的英國士兵環視下簽署了中英《南京條約》。

時空穿梭,一個多世紀后,一艘會在很長時間內讓香港人津津樂道的艦船,不再來自于異國,而是來自于自己的祖國——2017年7月7日,盧溝橋事變爆發80周年之際,中國第一艘航空母艦遼寧艦抵達香港水域。這艘排水量數十倍于“康華麗”號的戰艦,首次向香港市民開放。這一天,距離香港回歸20周年過去了一周。

如果讓兩艘不同時代的戰艦同框,人們或許更能清晰地領悟到一條亙古不變的真理——實力,只有實力,才是捍衛民族尊嚴的根本。一百多年間,世事滄桑。昔日世界第一的英國皇家海軍輝煌不再,而曾經沒有海軍只有“水師”的中國,第二艘航母和最新型的萬噸級驅逐艦已然下水。更早的時候,中國海軍出訪編隊的“堅船利炮”就曾在英國港口引發轟動。

遙想兩個多甲子前的甲午戰爭,中國陸軍與海軍的防線全線崩塌,漫漫海疆拱手讓人,劉公島上,海軍將士的鮮血成為永恒的恥辱。

沒有經歷血與火的淬煉,哪里會有烈火中的永生?一百多年的不斷摸索,最終歷史選擇了一支人民軍隊。國家、人民、軍隊,三者之間很少有像中國這樣緊密相連。鴉片戰爭時期,為什么面對不到自己十分之一的英軍,中國軍隊會全線崩潰,傷亡比達600:1?而到了抗日戰爭時期,我們用血肉筑成新的長城,苦熬十四年,終于取得勝利。抗美援朝,把聯合國軍趕回三八線以南。同樣一個民族,一百多年中發生了什么?是什么喚醒了疲軟的民族精神?是什么讓所有人為了尊嚴和自由而戰?

如今,中國航母已經駛向深藍,“強軍”二字,仍縈繞于中國軍人心頭。歷史上的中國,“從來沒有像今天這樣靠近世界舞臺的中心”;現實里的中國,“比歷史上任何時期都更接近中華民族偉大復興的目標”。而國家的命運、復興的征程,也從來沒有像今天這樣與軍隊建設的成敗、國家安全的強弱緊密聯系在一起。

這是必須承擔的使命。

國際競爭的“叢林法則”并沒有改變,鑄劍為犁仍只是人們的一個美好愿望。我國周邊安全環境復雜,大國地緣戰略競爭激烈,恐怖主義、分裂主義、極端主義活動日趨猖獗。當此之世,強軍興軍,才能保家衛國,才能為民族復興筑牢堅強后盾。

近日,印軍非法越界進入中國領土,導致中印雙方軍事對峙,已有一個多月。7月24日,中國國防部新聞局副局長、新聞發言人吳謙說:“中國人民解放軍建軍90年的歷史證明了一點,那就是我們捍衛國家主權和領土完整的能力手段不斷增強,決心意志堅定不移。撼山易,撼解放軍難。”

也許,西南邊境的一次危機,會為中國軍隊提供一次新的契機,以證明發言人的那句“撼山易,撼解放軍難”。