鹽·沙漠·文明

朗樹德

2017年6月6~8日,我因“草原絲綢之路語言文化調查活動”在浩瀚大漠風光中體驗了三天。這次考察讓我第一次看到了廣闊無垠的雅布賴鹽湖,第一次走進神秘的巴丹吉林沙漠。由此顛覆了我曾經對沙漠的粗淺認知,引發了我對史前先民、歷史與文明的諸多思考。

6日清晨7時許,我們一行十余人,由蘭州,經連霍高速向武威方向進發。在烏鞘嶺地段下高速,改行顛簸不平的原312國道。其間,《絲綢之路》雜志主編馮玉雷建議大家去看看漢長城。前行幾公里,果然出現了時斷時續的長城遺跡。這段長城雖歷經2000多年,卻依然保存得相當完好。既有高低不同的墻體,又有大體清晰的走向,依著山勢,一段在谷地平臥,另一段向山嶺盤桓,蜿蜒而行,氣勢磅礴,猶如一條雄渾的巨龍。《史記·大宛列傳》記載,元狩二年(前121)始筑令居(永登)以西,初置酒泉郡以通西北國。漢武帝在河西“列四郡,據兩關”的同時,為提防匈奴殘余勢力從漠北向南繼續襲擾河西,歷經20年,在東起黃河西岸的令居(今永登縣西南),北至居延澤,西到敦煌西境的綠洲邊緣地帶,構筑起了一道延綿1000余公里的塞防體系,史稱“漢塞”。正是這個史無前例的軍事防御體系,保障了河西走廊的安定繁榮以及絲綢之路的暢通。在這海拔3000米、人跡罕至的山巒,完成如此浩大的工程,人們付出了怎樣的艱辛?付出了多少血汗?今天的我們是難以想象、無法考量的。前行幾公里之后,路邊即出現裸露的長城夯土墻體。這是早年修路時,人為的破壞,將這段長城殘酷地攔腰劈開了,真是慘不忍睹,令人扼腕痛心!近年來,隨著全社會文物保護意識的不斷提高,毀壞長城的事件依然時有發生,但如此惡劣的案例,畢竟還是愈來愈少了。

我們由古浪重新上高速,經武威,過金昌,中午時分抵達金昌區雙灣鎮。金昌是河西走廊的蜂腰地段,這里是位置最北端的一塊綠洲,挺拔茂密的樹林、廣闊蔥蘢的田野,一派生機勃勃,如綠色的寶石鑲嵌在戈壁大漠。著名的沙井文化三角城就在這里。1924年,瑞典考古學家安特生在民勤與金昌的相鄰地帶發現了沙井文化。上世紀70年代,甘肅省文物工作隊對三角城、西崗、柴灣崗墓地進行了大規模的考古發掘。沙井文化是一支半農半牧、帶有強烈草原文化風格的文化,距今3000~2500年。它與我們即將考察的阿拉善右旗古文化又存在著怎樣的聯系呢?

從雙灣鎮下高速公路,前行約120公里,我們來到第一站阿右旗雅布賴鎮。這里北臨巴丹吉林沙漠,南接騰格里沙漠,兩大沙漠中間,竟然有如此無垠壯觀的鹽湖!放眼望去,陽光下泛著耀眼的粼光,挖掘機在緊張地工作,到處都是堆積的鹽山,場景令人興奮震撼。據當地同志介紹,早在漢代,人們在雅布賴就開始生產食鹽,并運到周邊地區,民國時期,主要使用駱駝將食鹽販賣到武威、山丹、張掖等地。時至今日,到了鹽湖,我才深刻領悟到了鹽與人類文明的密切關系。我在研究史前文化的時候,特別關注水與人類的關系,比如史前遺址均選擇在近水源的地點,并且隨著生活能力的提高,才能逐漸遠離水源,直到發明打井技術。漢代開始大規模地生產食鹽,包括井鹽、海鹽、湖鹽,既有文獻記載,又有畫像石等圖像資料,以及鹽業遺址的佐證。那么,在史前時期,人類肯定與歷史時期一樣離不開食鹽,尤其是提煉技術較為簡單的湖鹽,會較早地被人類發現與食用。河西走廊的綠洲距雅布賴鹽湖僅100公里之遙,且中間沒有高山、大河屏障,武威發現的最早新石器時代文化是5000年前的馬家窯文化,金昌是4600多年前的半山文化,我推測河西地區的先民與雅布賴之間一定有著密不可分的聯系,因為人們既離不開水,亦離不開鹽。

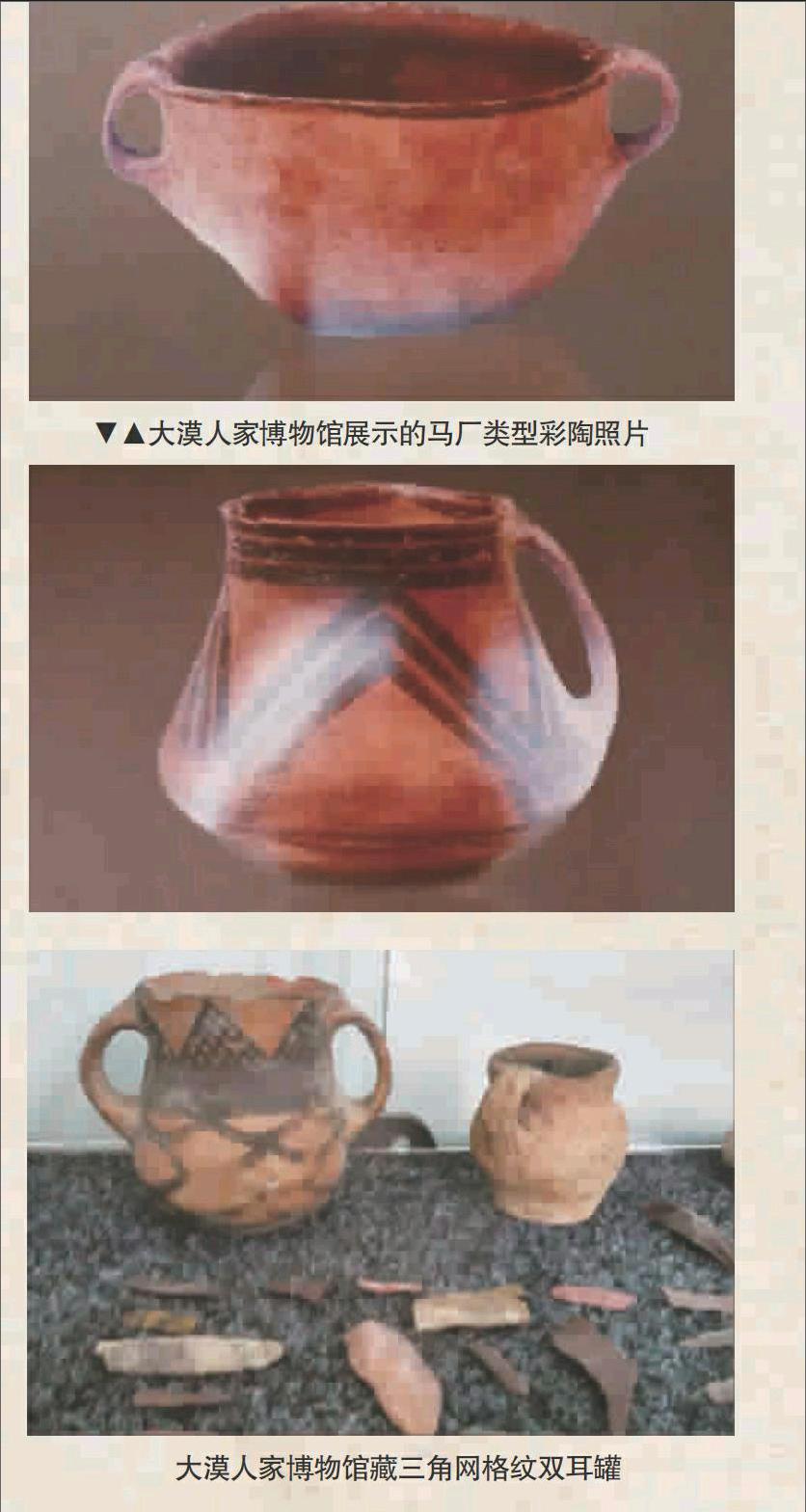

雅布賴鎮雖地處戈壁沙漠之間,但讓人意外的是竟然有一個小型的大漠人家博物館。進入展廳,映入眼簾的是一副大型沙盤,展示了阿右旗的自然地理及歷史、旅游資源分布狀況,一目了然。在之后的展室中,一幅彩色照片吸引了我的目光,上面是典型的馬廠類型彩陶。照片上部是三角折線紋單耳罐,下部是口沿飾點狀紋的雙耳罐。講解的同志告訴我,這兩件陶罐出自于當地。馬廠類型是馬家窯文化的晚期,距今4300~4000年,主要分布在甘肅中西部和青海東部。這兩件陶罐表明,馬廠類型的先民已發展到巴丹吉林沙漠的南緣地帶,換言之,阿右旗的歷史可謂悠久,早在4000多年前的新石器時代,人們在此已經開始定居生活。更令人驚喜的是,在展柜中,陳列著一件飾三角網格紋的雙耳罐,屬于稍晚一些的齊家文化。同時展出了精美的細石器,有多件石核和石葉。

6月7日,我們進入了向往已久的巴丹吉林沙漠。在幾十公里的“沙漠沖浪”途中,連續見到了幾個當地人叫作海子的沙漠湖泊,黃沙之中,一汪汪清泉,周圍芳草萋萋,鳥兒盤旋,令人不得不敬畏神奇美妙的大自然!為我們開車的蒙古族師傅告訴我們,巴丹吉林沙漠中有100多個海子,他的老家就在沙漠深處。現在還有人家,他們不愿離開故土,依靠放養駱駝和羊,過著比較富裕的生活。我一直以為,沙漠以干旱著稱,即使出現泉水,也屬偶然、暫時的,人類無法在沙漠中生存。顯然,考察中的所見所聞,推翻了我以往的錯誤認識。出于專業的考慮,我在想:如果人類在沙漠中可以生存,那么沙漠深處最早的先民,當屬什么文化呢?

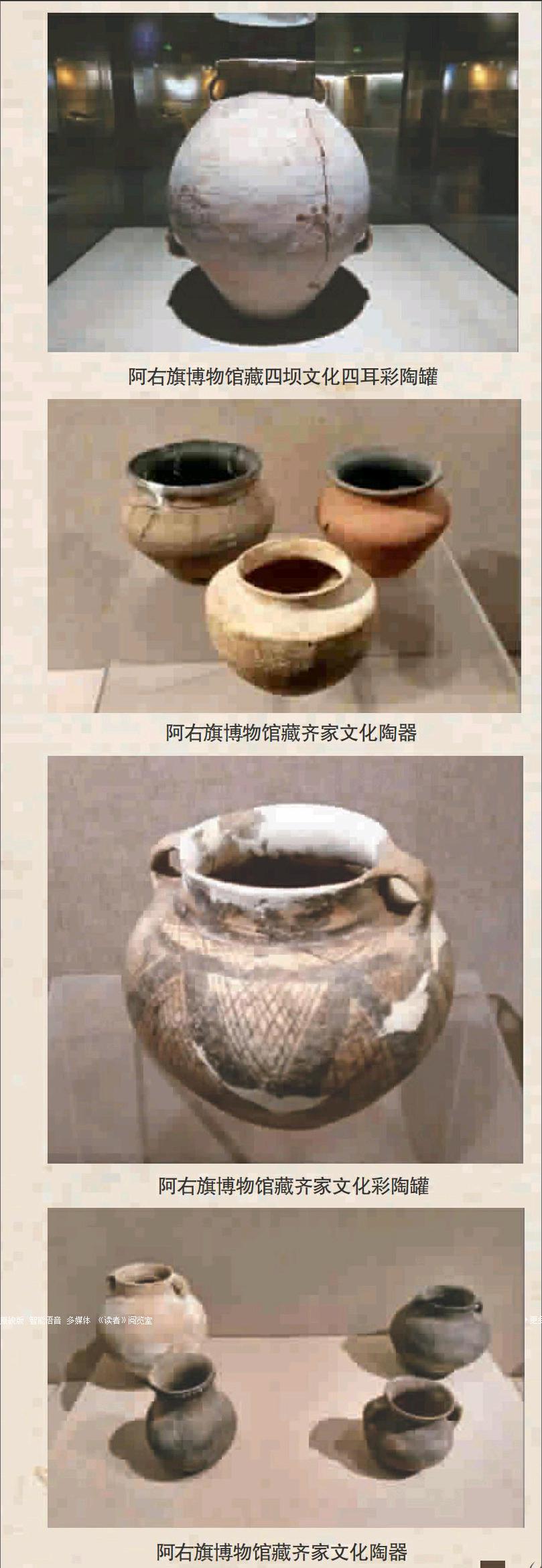

當天下午,參觀阿右旗博物館,我的思考也有了答案。博物館的展覽很有特色,駱駝及巖畫的專題展在其他地區難以見到,不僅內容豐富,而且形式設計參考了蒙古包的元素,新穎精致。在二樓展廳的獨立柜中,陳列著一件40厘米高的彩陶,走近一看,令我大吃一驚!原來這是一件四壩文化具有代表性的彩陶罐。兩個腹耳,兩個肩耳,紅色陶衣,濃重彩繪,處處體現著四壩文化的特點。四壩文化先民生活在河西走廊的中西部及新疆東部,距今3900~3500年。我向館內同志詢問器物的來歷,他告訴我,這是館長范榮南在巴丹吉林沙漠中考古調查時發現的,發現時已被駱駝踩破,帶回館后復原而成。這件彩陶的傳奇故事說明了兩個事實:第一,四壩文化分布的北界已達阿拉善右旗,第二,巴丹吉林沙漠中,在將近4000年前已有人類居住。館內還陳列了一組齊家文化陶器,最為醒目的是一件三角網格紋的彩陶雙耳罐,與雅布賴鎮大漠人家展覽的齊家彩陶特征完全吻合,還有典型器如花邊陶罐等。至此,我們可以大體排出阿拉善右旗的史前文化發展序列,即:先有馬家窯文化馬廠類型,其后是齊家文化,繼之而起的是四壩文化。這與河西走廊的發展路徑基本相同。此外,館內陳列的一組環首銅刀既有北方草原文化的特點,又有沙井文化的風格,由于未見到相關的陶器,無法判定沙井文化是否擴展到這里。留下一點遺憾,以后再彌補吧。

第三天,我們的考察圓滿結束,返回蘭州。歸途中,我依然沉浸在諸多發現、收獲頗豐的喜悅之中。我們要敬畏自然,更要尊重歷史與創造歷史的先民們。