江漢區五峰組—龍馬溪組頁巖氣保存條件分析

廖文魁

摘 要:本文收集近年來在本區投入的頁巖氣調查區評價項目相關資料和數據,分析了五峰組-龍馬溪組頁巖保存條件:厚度大,有機質豐度較高,生氣條件較好,有機質微孔隙較多,頂底板蓋層封堵性較好,具備生氣、儲氣條件;但是由于本區巖石的裂縫發育,構造變形十分強烈,構造復雜,不利于頁巖氣的保存,這也是本區未見良好氣顯示的一個重要原因。

關鍵詞:頁巖氣;有機碳;礦物成分;空隙特征;微裂隙;構造

中圖分類號:P618 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)13-0132-02

1 概況

本區頁巖氣工作區以京山斷裂為界,東北部屬于大洪山疊瓦狀逆沖推覆構造帶,構造單元為巴洪沖斷背斜中東段的大洪山臺褶束(Ⅱ11-2),為古生界組成的褶皺束,自北而南分三部分:大洪山復背斜、客店坡復向斜和楊集褶皺帶;西南部為鐘祥褶皺沖斷帶和京山沖斷褶皺滑脫帶,鐘祥褶皺沖斷帶(鄂中褶斷區)。

(Ⅱ12)位于樂鄉關-潛江復背斜的北部,構造單元為鐘祥臺褶束(Ⅱ12-5),北北西向的中、新生代斷陷盆地將該區分割成二凸二凹的構造格局,自西而東為:荊門地塹(斷凹)、樂關鄉斷凸、漢水斷凹以永隆河隆起。南部為沉湖土地堂復向斜北端京山沖斷褶皺滑脫帶之京山褶皺群。見圖1構造綱要圖。

區內頁巖主要發育在上奧陶統五峰組-下志留統龍馬溪組和中二疊統孤峰組。其中上奧陶統五峰組-下志留統龍馬溪組主要含頁巖氣層段巖性為灰黑色碳質頁巖、硅質巖、硅質頁巖,富含豐富的筆石化石等生物,含有機質豐度較高,頁巖厚度大,分布范圍廣。

2 頁巖氣生儲條件

2.1 有機質碳含量

頁巖中的有機碳是頁巖氣的物質來源,總有機碳含量是評價頁巖氣生成與賦存條件的重要指標,眾多含頁巖氣研究實例表明頁巖氣的吸附能力與頁巖的有機碳含量之間存在著線性關系,因而有機碳含量是進行頁巖氣生成潛力及含氣性評價的基本參數。

本區上奧陶統五峰組-下志留統龍馬溪組厚度介于87.60~142.48m,有機碳(TOC)含量范圍值為0.14~3.53%,平均值為1.72%,總體屬低-中頁巖氣層。

2.2 頁巖氣儲層特征

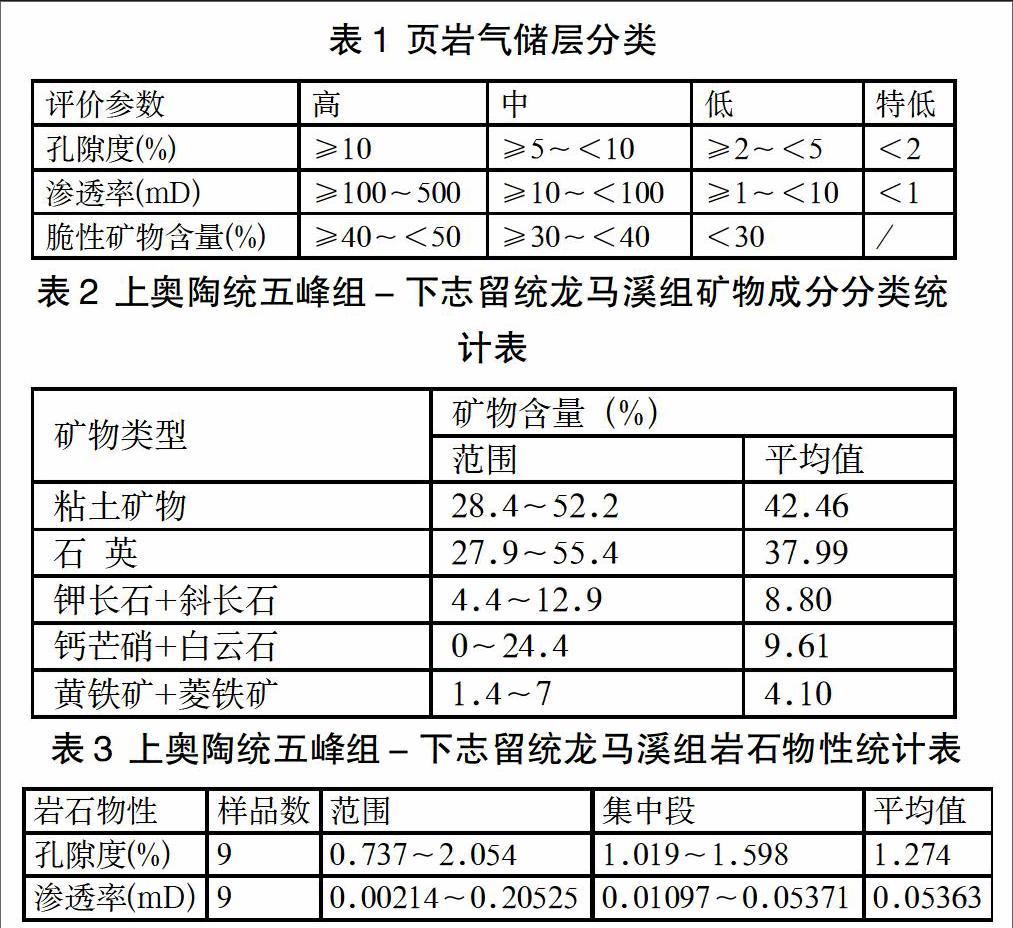

頁巖氣儲層特征描述主要參數有孔隙度、滲透率、巖石密度、孔隙結構、礦物成分等。各項指標的評價標準主要參考《頁巖含氣量測定方法》(SY/T 6940-2013)、《頁巖氣資源/儲量計算評價技術規范》(DZ/T 0254-2014)。見表1。

2.2.1 巖石礦物成分

上奧陶統五峰組-下志留統龍馬溪組鉆孔礦物巖石X-衍射分析結果表明,上奧陶統五峰組-下志留統龍馬溪組所含主要礦物為粘土礦物和石英,含有少量長石(表2)。其中粘土礦物含量最小值28.4%,最大值52.2%,平均值42.46%;石英含量最小值27.9%,最大值55.4%,平均值37.99%;長石含量最小值為4.4%,最大值12.9%,平均值8.8%;鈣芒硝+白云石最小值為零,最大值24.4%,平均值僅有9.61%;黃鐵礦等礦物含量最小值為1.4%,最大值7%,平均值為4.10%。總體表現為粘土礦物正常,脆性礦物偏多,利于頁巖氣的吸附聚集和壓裂改造。

2.2.2 巖石物性

頁巖具有低孔超低滲的特點,孔隙度一般不超過5%,滲透率一般為10-4~10-3mD。根據鉆孔實驗數據統計,上奧陶統五峰組-下志留統龍馬溪組巖石物性特征表現為低孔-特低孔特低滲(表3)。

孔隙度范圍0.74~2.05%,集中段1.02~1.60%,平均值1.27%,其中小于2%(特低孔)的樣品占89%,大于2%小于5%(低孔)的樣品占11%,屬于特低孔儲層。

滲透率范圍0.00214~0.20525mD,集中段0.01097 ~0.05371mD,平均值0.005363mD,所有樣品值均遠小于1mD,屬于特低滲儲層。

2.2.3 孔隙特征

如前所述,頁巖儲層的孔隙度和滲透率極低,非均質性極強,因而,頁巖氣藏中的游離氣主要儲集在頁巖基質孔隙和裂縫等空間中。由于頁巖中礦物組成、富有機質等獨特因素的存在,頁巖除基質孔隙外,天然裂縫的發育、有機質經生烴演化后的消耗而增加的大量孔隙空間以及頁巖層中的粉、細砂巖夾層等,均可極大地增加頁巖的實際儲集空間,從而提高頁巖的儲氣能力。

頁巖儲層的儲滲空間可分為基質孔隙和裂縫,一般為nm級。基質孔隙有殘余原生孔隙、有機質生烴形成的微孔隙、黏土礦物伊利石化形成的微裂(孔)隙和不穩定礦物(如長石、方解石)溶蝕形成的溶蝕孔等。

(1)殘余原生孔隙。主要是分散于片狀黏土中的粉砂質顆粒間的孔隙。這部分孔隙與常規儲層孔隙相似,隨埋藏深度增加而迅速減少。孔隙大小一般較小,普遍在1~10μm之間。

(2)有機質孔隙。研究認為,頁巖中的孔隙以有機質生烴形成的孔隙為主。據Jarvie等人研究,有機質含量為7%的頁巖在生烴演化過程中,消耗35%的有機碳可使頁巖孔隙度增加49%。有機微孔的直徑一般為0.01~1μm,形態一般為蜂窩狀、條帶狀、塊狀。

五峰組-龍馬溪組有機質孔隙較發育,形態主要為蜂窩狀、塊狀、條帶狀。其中蜂窩狀有機質孔隙大小一般為100~300nm;條帶狀有機質孔隙一般較大,大小為1~5μm。

(3)次生溶蝕孔隙。次生溶蝕孔隙的孔徑多數在0.01~0.05mm,少數在0.05~0.6mm,孔隙一般為不規則狀,碳酸鹽含量較高時易形成溶蝕孔隙。該類次生孔隙是由于有機質脫羧后產生的酸性水對頁巖儲層的碳酸鹽礦物強烈溶蝕形成的。

五峰組-龍馬溪組次生溶蝕孔隙較為發育,主要有石英粒內粒間溶孔,方解石粒內溶孔,鈉長石粒內溶孔等,孔隙大小μm級。

2.3 頂底板封堵條件

常規油氣勘探一般將蓋層分為兩類,即直接蓋層和間接蓋層。直接蓋層是指直接覆于烴源巖之上的巖層系;間接蓋層是指區域上連片分布的泥頁巖或膏鹽層系等,且厚度大。頁巖氣屬于非常規油氣藏,其富有機質泥頁巖是典型的自身自儲式層系,上奧陶統五峰組-下志留統龍馬溪組頂板為下志留統(新灘組、羅惹坪組、紗帽組)頁巖、粉砂質頁巖、粉-細砂巖等,厚度1100~2500m,具有良好的封蓋性能;底板為奧陶系生物碎屑灰巖、砂屑灰巖、瘤狀泥質灰巖、頁巖等,厚度60~300m,其中寶塔組、廟坡組、牯牛潭組、大灣組、紅花園組、南津關組為較致密的瘤狀泥質灰巖、生物碎屑灰巖、頁巖,具有一定的封堵性能。

雖然本區五峰組-龍馬溪組頂板巖性多為致密性巖層,但是結合實際鉆孔發現,本區下志留統各組段巖性多發育裂縫或石英脈體(方解石脈體)發育,裂縫的發育也對不利于本區頁巖氣的保存。

3 頁巖氣后期改造條件

3.1 裂縫

頁巖儲層中的裂縫多以微裂縫形式存在。其產生可能與斷層和褶皺等構造運動相關,也可能與有機質生烴時形成的輕微超壓而使頁巖儲層破裂有關。

微裂縫對頁巖氣儲層的影響是雙重的。一方面,微裂縫發育不但可以為頁巖氣的游離富集提供儲滲空間,增加頁巖氣游離態天然氣的含量;而且,微裂縫也有助于吸附態天然氣的解析,并成為頁巖氣運移、開采的通道。另一方面,微裂縫發育如與大型斷裂連通,對于頁巖氣的保存條件極為不利;地層水也會通過裂縫進入頁巖儲層,使氣井見水早,含水上升快,甚至可能暴性水淹。

從本工區的鉆孔清水試驗來看,在五峰組-龍馬溪組富有機質泥頁巖中,凡裂縫發育者(即使有方解石等充填),入水冒泡則有一定量顯示,頁巖氣顯示較活躍,反映了頁巖氣聚集較多,推測相應頁巖氣藏愈富集。

上奧陶統五峰組-下志留統龍馬溪組微裂縫主要見于粘土、鈉長石和石英中,大小200nm。

3.2 構造

五峰組-龍馬溪組含氣頁巖層段沉積后,工作區處于揚子大陸邊緣盆地穩定發展階段,在早泥盆世,海陸面貌發生了重大變化,秦嶺-大別-桐柏隆起成陸,揚子板塊也受加里東運動的影響抬升成陸,完成了兩個板塊的對接,揚子區普遍缺失這一地史時期的沉積。此后,海水再度入侵,繼續揚子淺海盆地的發展,直至晚三疊世,受印支運動的影響,揚子板塊與秦嶺板塊發生碰撞而隆起成陸,構造運動進入燕山旋回。燕山運動對工作區含氣頁巖層段的改造甚劇,揚子板塊向秦嶺板塊俯沖,區域上發育了一系列的逆沖推覆構造,形成規模較大的斷裂,具代表性的為青寨子、京山、胡集、荊門等斷裂。根據收集的資料來看:本區印支期以來的構造運動對頁巖氣保存有利與不利并存,但是燕山期構造運動對頁巖氣保存破壞較大。

從平面上,京山斷裂以北,構造變形十分強烈,對頁巖氣的保存十分不利。京山斷裂以南,構造變形的影響相對較小,是含氣頁巖層段保存相對完好的地段,這一范圍是:永興鎮-京山-長壽-客店-謳樂-雅口-豐樂-石龍等城鎮圍限的范圍。

4 結語

(1)本區五峰組-龍馬溪組厚度大、分布面積廣,有機質豐度較高,是頁巖氣的生氣層;(2)該組孔隙度范圍0.74~2.05%,平均值1.27%,屬于低孔-特低孔儲層;滲透率范圍0.00214~0.20525mD,平均值0.005363mD,所有樣品值均遠小于1mD,屬于特低滲儲層;(3)該組殘余原生孔隙、次生溶蝕孔隙和裂縫均較發育,有機質孔隙不發育。石英等脆性礦物含量高,石英含量范圍值27.9%~55.4%,平均值37.99%;屬較易壓裂開采類;(4)該組地層頂、底板具有一定的封堵性,但是裂隙、石英脈(方解石脈)的發育對頁巖氣的保存不利;(5)五峰組-龍馬溪組頁巖微裂縫發育,本區微裂縫對頁巖氣儲層的影響是有利的;但是本區構造變形十分強烈,不利于頁巖氣的保存。

參考文獻

[1]楊波,胡明毅,等.中揚子地區五峰組—龍馬溪組頁巖氣儲層及含氣性特征[J].天然氣地球科學,2013,24(6):1274-1283.

[2]張濤,尹宏偉,賈東,姚素平,胡文瑄,等.下揚子區構造變形特征與頁巖氣保存條件[J].煤炭學報,2013,38(5):883-889.

[3]郭站峰,中國南方中-上揚子區早志留世(龍馬溪期)盆地-沉積組合,2006.

[4]鄭和榮,高波,彭勇民,聶海寬,楊斐然,等.中上揚子地區下志留統沉積演化與頁巖氣勘探方向[J].古地理學報,2013,15(5):645-656.