歷史科目學情分析與二次備課的實證探究

上官李娜

摘 要:通過對高中歷史課程的實證研究,從教學過程中出現的具體問題入手,以教學目標、教學過程、學生反饋等實際問題作為研究對象,通過細致對問題的表象進行深入分析,探討二次備課對于學情分析乃至提高教學效果的理論及實際意義。

關鍵詞:歷史;學情分析;二次備課;實證探究

一、問題的提出

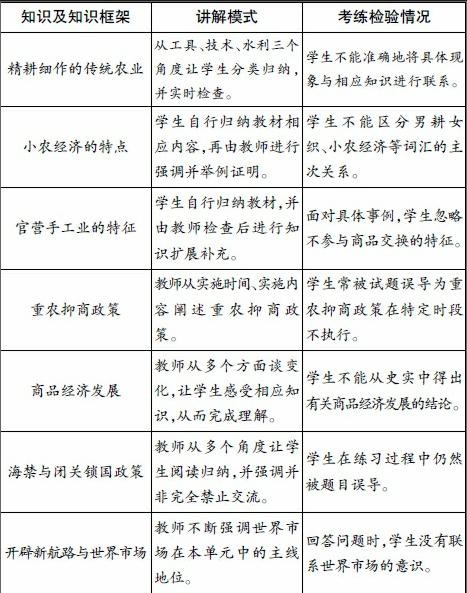

自國家實行課程改革以來,很多學校實現了從傳統單向教學到以學生自主學習為核心,以學案和配餐作業為重要載體的雙向教學模式。對于文科班的學習狀態而言,學生對學習的參與程度與學習主動性出現了明顯的提高。在筆者所帶班級被設置成文科班后,雖然教學時間投入比較充足,但是學生運用知識的表現較差。現將高中歷史必修二前五課學生普遍出現的問題情況列舉如下:

依表格可知,教師在備課過程中已經根據課標要求并結合自身教學經驗,對教學中可能出現的問題進行了“預防式”處理,但從實際效果來看,學生在掌握知識方面仍然大量出現意想不到的“低級問題”。

二、問題的反思

針對上述問題,筆者對所在班級進行了進一步調查,先后與出現知識錯誤的學生隨機交談,對學生試題卷面進行仔細分析和讓學生現場完成新試題。以下內容為對上述問題的調查結果。

關于“精耕細作的傳統農業”這個知識點,學生通過自主歸納,確實能從農業工具、農業技術和水利灌溉三個角度證實“精耕細作”,而且也通過進一步歸納對農業工具、技術和水利灌溉的具體表現有了較為準確的識記能力。但學生普遍對鐵犁牛耕、耬車、曲轅犁、壟作法、筒車等非重點概念不得而知,這種狀況會讓以史實支撐且靈活多變的試題成為學生思考問題的極大障礙。這個問題在學習“商品經濟發展”相關知識的時候也普遍存在。

關于“小農經濟的特點”這個知識點,學生通過自主歸納總結,確實能在這個類目下總結出正確的知識,但大多數學生接下來都采取“死記硬背”,對“男耕女織、小農經濟、一家一戶、自給自足”幾個詞全部能脫口而出,但在具體運用時不清楚這些詞的用處,更沒有主次之分。而這個問題在學習“開辟新航路”的時候仍然普遍存在。

關于“官營手工業特征”“重農抑商政策”等知識,雖然教師反復強調,并且讓學生專門記憶,但學生在進行習題演練時,仍然被試題本身所設置的“陷阱”誤導,原因是多數學生記得教師在習題課上強調的“必須按照材料內容作答”這句話,卻沒有真正領會教師的意圖。這個問題也存在于“海禁與閉關鎖國政策”等知識上。

三、“二次備課”對于歷史科目的教學意義

在教師的本次調研中,事實上已經完成了一次完整的“學情分析”。在這一過程中筆者發現,傳統意義上的“學情分析”固然可以通過學案檢測、預習檢測等方式幫助教師了解學情,但從運行的實際效果來看,考慮到教學評價真正關心的問題實際上是學生對“將要學習的知識”的掌握情況,所以從本質上講,真正的學情只能出現在一般的教學過程之后,教師只有在完成初步且完整的教學過程后,才有可能通過習題檢測以及直接談話的方式真正了解學情。那么,教師發現學生在掌握知識過程中出現的真正問題后,就有必要針對性地進行解決,這就在客觀上要求教師進行“二次備課”。“二次備課”的真正教學目標,應當是教師根據學生反饋出來的各種問題進行靈活、有針對性的講解,從而讓學生真正參與到教學過程中,以此完成課程標準的目標。

根據這一理論分析,筆者就上述教學實證問題專門進行了二次備課,并進行了有針對性的講解,從接下來的兩次知識考練試卷及作答分析來看,學生發生知識記憶混亂、概念不清、解題技巧亂用等問題的概率大幅度降低,教學目標基本達成。

綜上所述,在課程改革的時代大背景下,教育教學本身的目標就在于讓學生能理論聯系實際,宏觀微觀結合,這實際上就對歷史教學提出了更高的要求。歷史教師必須摒棄傳統的教學觀,轉而以學生學習為中心,用靈活多樣的方法應對教學中出現的各種各樣的問題,而“二次備課”成為教學中一個行之有效的方法。

參考文獻:

[1]蔡偉.體驗的教學功能與課堂教學體驗的實施途徑[J].現代中小學教育,2002(12).

[2]王興舉.知識、學習與教學:論新課程下的課堂教學[J].課程·教材·教法,2003(1).