濕地修復筑牢生態保護屏障

刊首語

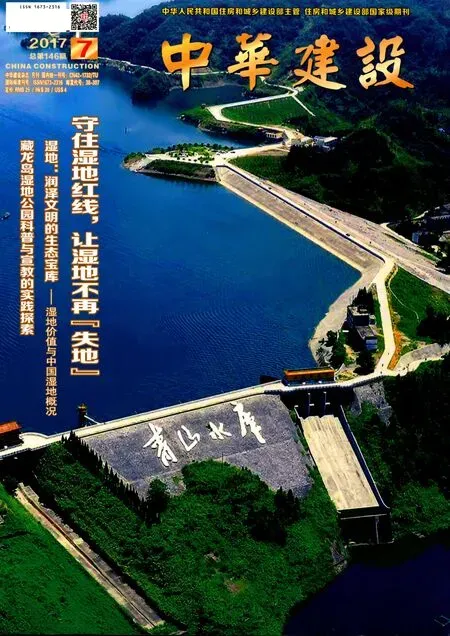

濕地修復筑牢生態保護屏障

萬畝蘆葦、自然柳林。這里有深情的鴻雁、高貴的丹頂鶴、靈敏的海鷗、純潔的鸕鶿與蘆葦沙沙的悅耳聲,匯成一曲曲高亢、悠揚的樂章;這里有飄逸多姿的云朵、綿延不絕的山巒、一望無際的草原、蜿蜒曲折的河流、姹紫嫣紅的花朵,宛如一幅幅生動、靚麗的畫卷。

這里,既不是世外桃源,也不是名勝古跡,而是眾多濕地生態美景的一個縮影。濕地,俗稱“地球之腎”,是“生命的搖籃”,是人類賴以生存、繁衍的重要生態基礎。濕地不僅為人類提供了豐富的物質產品,而且具有調節氣候、降解污染、調蓄洪水、防止自然災害、維持生物多樣性等多種生態功能,是自然界生物多樣性、生產力最高的生態系統之一。

我國濕地類型多、分布廣,生物多樣性豐富,濕地總面積5360.26萬公頃(8.04億畝),占國土總面積的5.58%,其中自然濕地面積4667.47萬公頃(約7億畝)。實施濕地保護工程多年,截至去年底,我國有國際重要濕地49處,不同級別的濕地自然保護區600多個,濕地公園1000多個,濕地保護率達44.6%,初步形成了以濕地自然保護區為主體的濕地保護體系。

然而,由于種種原因,濕地保護問題仍十分突出。2003年至2013年,全國濕地面積減少339.63萬公頃,減少8.82%。大規模的無序開發建設使許多濕地成為生態“孤島”。部分流域劣V類水質斷面比例較高,污染導致濕地生態功能退化。部分濕地物種種群數量明顯減少,有的濕地物種甚至瀕臨滅絕。

探賾索隱,鉤深致遠。2016年12月,國務院辦公廳印發《濕地保護修復制度方案》,明確指出,要扼制減退趨勢,到2020年濕地面積不低于8億畝。2017年4月,國家林業局會同國家發展改革委、財政部等相關部門編制了《全國濕地保護“十三五”實施規劃》,提出地方各級人民政府要通過退耕還濕、退養還灘、排水退化濕地恢復和鹽堿化土地復濕等措施,恢復濕地面積。要堅持自然恢復為主、與人工修復相結合的方式,對集中連片、破碎化嚴重、功能退化的自然濕地進行修復和綜合整治,優先修復生態功能嚴重退化的國家和地方重要濕地。

藍圖已繪,重在落實。當前,各省市級地方政府在規劃上高屋建瓴,在制度上予以保障,全面統籌推進濕地保護與修復。針對濕地生態區位、生態系統功能和生物多樣性的重要性,對濕地實行分級管理;健全濕地用途監管機制,按照主體功能定位確定各類濕地功能,實施負面清單管理;建立退化濕地修復制度,明確濕地修復責任主體,多舉措恢復原有濕地,增加濕地面積;健全濕地監測評價制度,明確監測評價主體,完善濕地監測評價規程和標準體系。

百舸爭流千帆競,為有源頭活水來。全國各地主題生態公園遍地開花,累累碩果姹紫嫣紅……我們必將在濕地修復筑牢生態保護屏障的你追我趕偉大踐行中,把美麗中國妝扮得更加璀璨奪目!