現代化進程中焦作北朱村傳統聚落的保護與更新

陳靜 閆海燕

河南理工大學建筑與藝術設計學院(454000)

現代化進程中焦作北朱村傳統聚落的保護與更新

陳靜 閆海燕

河南理工大學建筑與藝術設計學院(454000)

從現代化進程和傳統聚落保護的關系出發,通過對焦作市朱村鄉北朱村傳統聚落現狀問題的分析,提出了現代化進程中傳統聚落的保護與更新的建議。

現代化進程;傳統聚落;保護與更新

傳統聚落反映了當時的歷史、文化、經濟和社會價值,是人類根據生存需要和環境變化建立的場所,擁有較高的研究價值。隨著我國經濟水平的不斷提高,傳統聚落正面臨巨大的挑戰。傳統風貌被不恰當地更新改造,嚴重破壞了傳統聚落的歷史文脈與肌理[1]。因此,對傳統聚落的保護迫在眉睫。中原農村散布的傳統村落見證了中原地區數千年的文明,擁有特色的地域建筑與文化樣式,所以如何正確看待現代化進程與中原農村傳統村落保護的關系,更好地保護中原農村傳統村落顯得極其重要[2]。

1 現代化發展和傳統聚落保護的關系

老舊建筑與鄉風民風的維系,均離不開人力的支撐與人氣的凝聚。但在現代化進程的推動下,農村青壯年勞動力為尋求更好的物質和精神生活,紛紛放棄“面朝黃土背朝天”的原始耕作方式和傳統的生活習慣,選擇攜家帶口進城打工、在城區購房,傳統聚落原有的家庭構成被打破,導致原有的傳統生活狀態被破壞,農業沒落,田園失色,使聚落逐漸走向衰頹。

傳統聚落承載著當地的鄉土文化、民風民俗,蘊藏著悠久而獨特的地方歷史文化價值。因此,在現代化發展的當下,為留住鄉愁,助其“返老還童”,應根據所在地區的現狀、發展水平的不同來區別對待,不僅要避免一刀切的處理方式,更要將眼光立足長遠,避免走整村拆除重建的歧途。

現代化建設對傳統聚落的保護是挑戰,但更是機遇,如果尊重聚落自身的發展規律,采取合理的措施,并進行有序的規劃,不僅可以提升當地的旅游資源價值,帶動農村經濟和文化發展,而且對恢復原有家庭結構與農田風光、提高村民生活水平與質量有促進作用,所以,現代化進程與傳統聚落的保護并不是矛盾的。

2 北朱村傳統聚落保護存在的問題

2.1 聚落建筑現狀

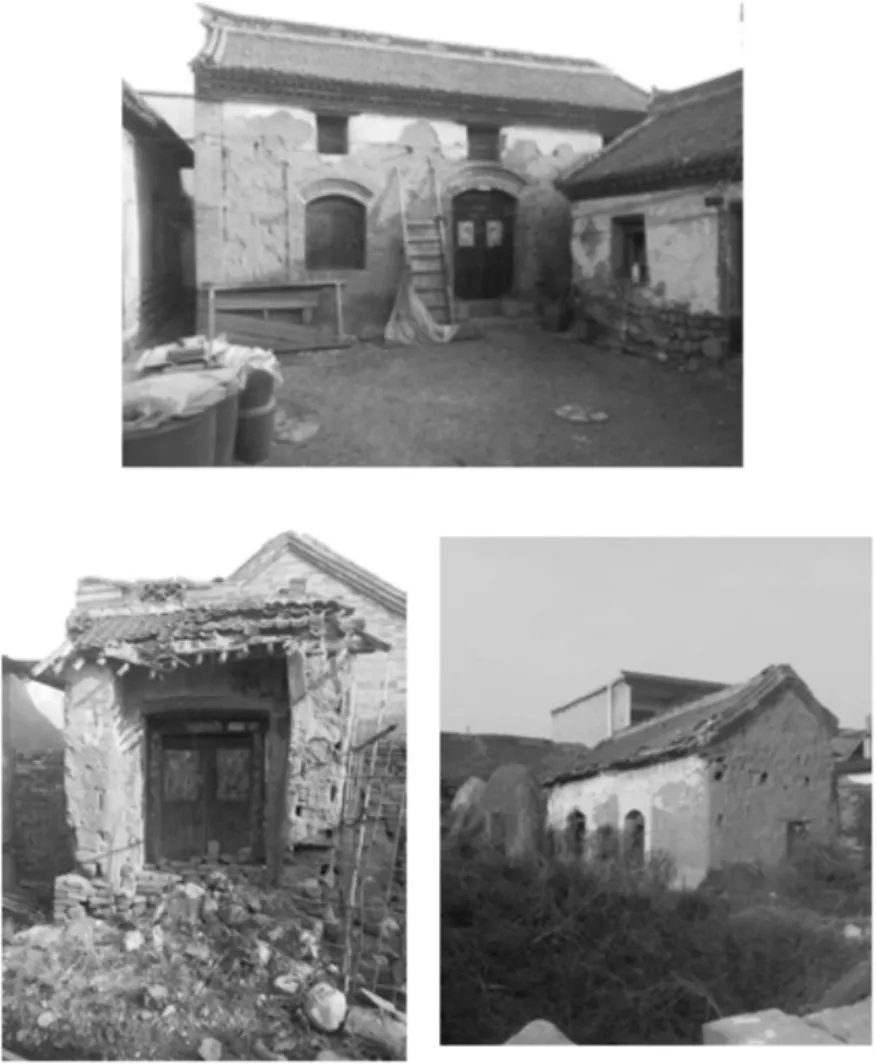

2015年6月,北朱村成為焦作市首家民俗博物館,現存較完整的院落有64個,單體建筑有116座388間。該傳統聚落中的建筑物可以歸納為三類:風貌較好的建筑、風貌尚存的建筑、新建筑。風貌較好的建筑,保留了硬山雙坡式屋頂、檐廊、門樓等豫北合院式民居樣式,灰瓦、青磚墻體較完整,木門窗等構件堅實,墻基等細部裝飾保留完好,院落格局完整。風貌尚存的建筑,因年久失修,灰瓦、青磚墻體、木門窗等部分損毀,細部裝飾缺失,部分廂房坍塌。墻面裝飾層及地面面層翻新,原材料被水泥砂漿和混凝土代替。部分傳統建筑被拆除,現代建筑夾雜其間,院落整體格局被打破,建筑傳統風貌受到一定程度的破壞。在原址上修建的新民居,無傳統院落格局,多采用磚混結構、平屋頂,立面采用瓷磚、推拉窗、鋼板門,建筑風格現代化,與傳統村落風貌迥然不同。

北朱村風貌較好的建筑已被列入省級文物保護單位的傳統民居的院落,得到了妥善修繕,但部分外墻立面被白色涂料翻新,木門與木窗被深色油漆翻新,與村落主題色調差別較大,原真性遭到一定程度的破壞,如圖1所示。對風貌尚存的建筑而言,當舊民居局部破損或坍塌時,已進城的舊屋主人不會對其進行修葺或維護,家中年長者雖對故居十分留戀,但因其隨同子女一起搬離,礙于自身的人力與財力,最終對故居采取放任不管的態度,如圖2所示。仍在舊屋內居住的主人,因缺乏對文物的保護意識,擅自修補或局部改造,如使用水泥砂漿翻新墻面,利用紅磚代替青磚等,使其整體性受到損壞,如圖3所示。更有甚者,干脆將舊屋推倒重建,選擇具有現代特點的磚混結構取代原建筑,原始風貌被徹底破壞。

2.2 聚落古巷現狀

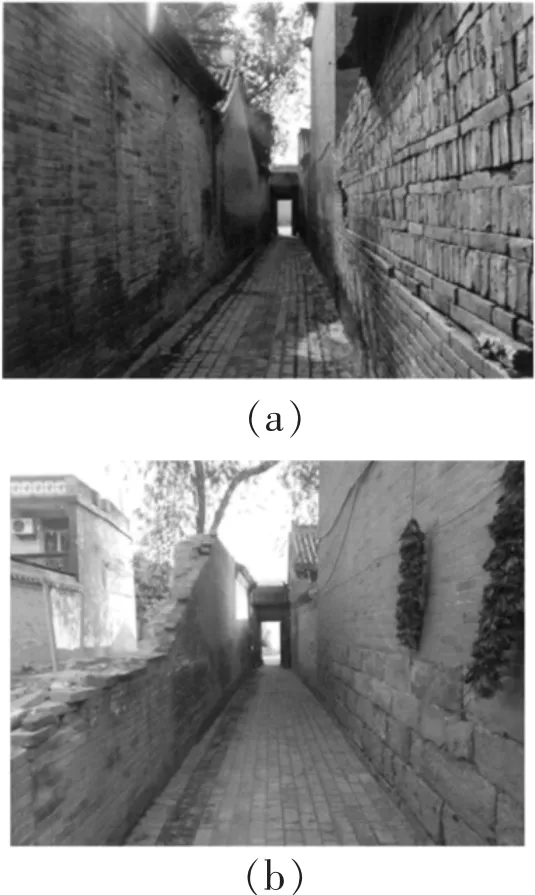

北朱村的骨架由5條古街組成,均以線狀空間的組合,形成村落的脈絡。巷道內青磚鋪砌,尺度宜人,并與兩側規整平直的院落圍墻共同形成富有歷史滄桑感的街巷風貌。傳統院落多數分布在街巷的橫縱布局內,被圍合為大小不一的單元。各院落相鄰緊密,雖存在空隙,但連續的圍墻與門樓的交相呼應,成為街巷中的主要景觀,如圖4(a)所示。近年來,隨著生活水平的提高,傳統聚落的建筑格局以及古街的尺度已不適應當今快節奏的生活,部分古民居拆除重建,圍墻被破壞,傳統街巷的原貌與整體性被瓦解,如圖4(b)所示。

圖1 被列入省級文物保護單位的傳統民居

圖2 局部破損或坍塌的建筑

圖3 擅自修補或局部改造后的建筑

圖4 不同時期古巷對比

2.3 聚落趨于空心化

目前,北朱村的原住村民相繼搬遷到北朱村南的新村居住,原始聚落實際居住人口減少,且多以老年人口為主。老年人對新生事物的興趣與接受能力均較弱,可見現代化對傳統聚落仍有較大的沖擊力。北朱村部分舊民居經過有效地改善完全可以適應當代人的生活,但卻以“保護”的名義人為地割裂,使傳統聚落失去活力。

公共建筑是具有某種特殊意義并供村民集體活動的場所。北朱村現存的公共建筑有張昺墓祠和奶奶廟,其中張昺墓祠2000年被認定為河南省重點文物保護單位(如圖5所示),村里除了修繕建筑墓祠硬件設施外,對祭祀活動也特別重視:一是春節張昺后裔尊宗敬祖的祭祀活動,二是農歷五月十一的“神誕告廟日”祭祀活動。奶奶廟為唐代建筑,但因歲月流逝,已被歷史洪流淹沒,現存民俗建筑奶奶廟于2010年重建修復(如圖6所示)。2012年迄今,北朱村連續舉辦了數屆異彩紛呈的民俗文化節,雖然祭祀活動與民俗文化節在一定程度上帶動了當地旅游業的發展,但若不激活聚落自身的生命力,僅依靠財政的扶持,傳統聚落的本質特征將隨之消失,終將演變成“兵馬俑”一樣的文物標本[2]。

圖5 張昺墓祠

圖6 奶奶廟

3 北朱村傳統聚落的保護與更新

北朱村民居中的三、四合院落形式大多呈長方形,均由三面或四面房屋圍合而成,正房位于院落中軸線處,體量大于院內的其他建筑。東西廂房對稱分布,但間距較小,最小處僅3米左右。夏季院落可最大限度處在陰影區內,起到陰涼的作用,但建筑內部開窗面積較小或背面不開窗,造成室內采光效果相對較差,通風效果不良。地坪大多采用灰土或青磚,使得建筑內的濕度較大。受當時傳統思想的影響,室內的功能分區并不明確,甚至互相干擾。隨著家庭結構的變化以及思想觀念的轉變,傳統的室內空間與人們的需求不匹配,居住者最常見的做法是在舊民居的基礎上加蓋新建筑或更改舊民居的原有功能。改造后的民居與傳統建筑風格相差較大,即使對空間進行了改造與擴充,最終還是因缺乏專業的設計與指導,使得空間布置不合理,并未從本質上改善居住條件或為生活提供實質性的便利。

對傳統聚落建筑的改造要分別對建筑進行適應性評價與價值評估。北朱村墻體較厚,約為 70 cm,熱工性能較好,所以在現代化與傳統聚落的博弈過程中,應以專業改造為原則,而不是搬遷。在衡量如何提高人們居住舒適度的同時,應綜合考慮建筑的整體形態與改造后的預期效果,綜合以上情況,可從以下幾方面進行探索:

3.1 改善建筑內部的光環境

一方面可通過對空間照明進行優化設計,改善室內陰暗的程度,另一方面,在保證建筑外立面不改變的條件下,可通過屋頂增設玻璃灰瓦或開設老虎天窗來增大建筑內部的采光面積,盡量隱蔽地改善采光效果。

3.2 改善建筑內部的濕環境

改善建筑內部光環境,一定程度上提高了通風的效果,但灰土地坪與磚砌地坪的防潮效果較差,地面潮濕環境仍得不到較大改善。灰土地坪耐磨性差,易起灰,對室內環境有直接的影響。所以利用修舊如舊的方式對地面進行改造,如鋪設做舊的水泥地面,或者鋪設仿古木地板,不僅可提高防潮效果,觀感也不會過于突兀。

3.3 建筑外墻體立面改造

傳統聚落建筑墻體以棕色、青灰為主,墻面材料以青磚和土坯為主,但因年代久遠,環境潮濕,墻體酥堿或松動現象頻發。可在墻體清理并加固后使用水泥砂漿抹面,并對外墻進行裝飾罩面,墻面顏色一定要與周圍整體聚落的樸素磚墻面色調相近,或者采用顏色相仿的磚進行補砌加固。另外,門和窗的修舊處理,應首選木質材料,依照原樣進行修補、拼接、加固,或按照原樣進行復制,并涂上與原來顏色相仿的底漆,以抵抗外界腐蝕。

3.4 空間改造

重點針對空房且無法滿足現代生活需要時,采取相應的優化更新設計。北朱村傳統民居堂屋兼具供奉、社交、起居室、廚房與餐廳的功能,一廳多用。堂屋的結構形式為抬梁式,墻體并不承重,所以必要時可對空間進行重新分隔,在保留原有梁柱結構的前提下對內部平面進行局部調整。為適應現代化生活,應在民居內增設衛生間與淋浴間。

4 結論

在恢復傳統建筑面貌的基礎上進行改造,在更新建筑功能與完善服務設施的基礎上提高傳統民居建筑的宜居性,不僅可以促使傳統聚落內的居民回流,而且延續了傳統聚落的生活與文化,為傳統聚落進一步的旅游開發奠定基礎,更為美麗鄉村的建設作出相應貢獻,進而實現現代化進程下傳統聚落的活化與可持續發展。

[1]李依蔓,白胤.現代化進程中的傳統聚落保護與更新策略[J].中外建筑,2016(12):77-78.

[2]郭琳琳.再議傳統聚落的保護策略研究[J].建筑知識,2016 (10):214-218.