我們共同編織著世界

廖敏

在烏茲別克斯坦的沙漠中終日跋涉之后,保羅·薩洛佩克在喂自己的驢子。沙中散落著舊時商隊丟棄的陶瓷碎片。

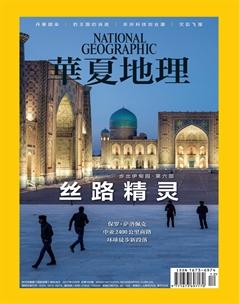

2013年1月起出發,一個名叫保羅·薩洛佩克的記者開始環球徒步,全程3.4萬公里,計劃耗時十年。在這個追求速度的時代,這場慢速旅行、深度報道令人側目。跟隨保羅的腳步,我們從埃塞俄比亞出發,跟隨石器時代第一批人類的腳步走出非洲,穿過紅海到達中東開啟圣地之旅,在塞浦路斯、土耳其、阿塞拜疆見證秋日戰爭。2016年春季以來,他穿越里海,行至哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦,眼下,絲綢之路的旅程仍在進展中。

在古代,“絲綢之路”并不是一條真正意義上的路。就連“絲綢之路”這個詞,也是遲至1877年才由德國人馮·李希霍芬提出來。絲綢之路并非66 號公路那樣,是一條軌跡明確、貫穿大陸的高速公路。正如比爾·波特所說:“它只是過路商隊留下的動物骨骸和糞便所形成的小路。一場沙塵暴過后,小路消失得無影無蹤,直到下一個商隊再踩出另外一條小路。這些小路穿過世界上最荒涼的地方,從一個綠洲到達另一個綠洲。走這條路要穿越漫天的風沙和炙人的熱浪,歷經種種詭異,這是只有瘋子和被流放者才走的畏途。我不知道自己算哪類人。”

幾千年間,一隊隊駱駝商隊在這漫長的商貿大道上行進,他們穿越崇山峻嶺,跋山涉水,將中國的四大發明、絲綢、茶葉、瓷器等傳送到了世界各地,也把世界各地的特色物產傳入中國。除了商貿往來,這條路網也是全球著名的東西方宗教、藝術、語言和新技術交流融合的大動脈,在人類文明的發展史上扮演了重要的角色。雖然,在程度上古代的跨地域融合無法與如今的全球互聯互通相提并論,但如果沒有始于數千年前、長期持續的交流,沒有“絲綢之路“把沿途的這些地方連成網絡,我們生活的世界會大不一樣。

就這個意義而言,你會更加認可保羅的觀點:絲綢之路與其說是一條路,不如說是一張網,是一個想法,是全球化的原型。隱藏于絲綢之路路網背后的是,只有通過商品的交換和流動,人們才能在遙遠的聚居地之間建立聯系,只有通過思想、藝術和人群本身的交流和互動,人類才能得到繁榮和發展。

我們共同編織著世界——或許這才是絲綢之路無窮魅力的來源。

保羅·薩洛佩克的“走出伊甸園”項目由美國國家地理學會資助,美國國家地理雜志、美國國家地理網站全程跟蹤報道。此行的文字、圖片、音視頻創造了一部人類生活的環球記錄,請訪問www.nationalgeographic.org/projects/out-of-eden-walk了解他的最新紀錄。

放慢腳步、仔細觀察,我們就可以重新發現我們的世界。