小口徑步槍彈之華約/蘇俄篇

華約國(guó)家的小口徑化進(jìn)程與北約有相似之處,但又有很大不同。相似之處在于兩者都有一個(gè)事實(shí)上的領(lǐng)導(dǎo)者在影響或者是主導(dǎo)這一過(guò)程——北約的5.56毫米口徑選擇與改進(jìn)始終唯美國(guó)馬首是瞻,而在華約內(nèi)部當(dāng)仁不讓地承擔(dān)這一角色的,是同樣具有帶頭大哥身份的蘇聯(lián)。不同之處在于,北約標(biāo)準(zhǔn)口徑雖然由美國(guó)制定把關(guān),但內(nèi)部仍可謂百花齊放,各主要國(guó)家?guī)缀醵甲孕醒兄七^(guò)自己的小口徑彈種。而華約中除了蘇聯(lián)之外,其他國(guó)家的相關(guān)成果卻乏善可陳,有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)基本上都是和政治模式一起從蘇聯(lián)處全盤接受而來(lái)。蘇聯(lián)解體后,繼承這一領(lǐng)導(dǎo)者位置并繼續(xù)加以發(fā)揚(yáng)光大的則是俄羅斯。因此,華約的小口徑步槍彈發(fā)展史,實(shí)質(zhì)上就是蘇聯(lián)和俄羅斯小口徑步槍彈發(fā)展史。

二戰(zhàn)結(jié)束后不久,蘇軍率先大量裝備發(fā)射中間威力步槍彈的AK-47突擊步槍,后改進(jìn)為AKM系列。比起歐美同時(shí)期裝備的發(fā)射大威力步槍彈的半自動(dòng)或自動(dòng)步槍來(lái)說(shuō),AK系列突擊步槍的火力、機(jī)動(dòng)性和單兵攜彈量都明顯占優(yōu),同時(shí)整個(gè)武器彈藥系統(tǒng)成本反而相對(duì)較低。

這一時(shí)期,蘇聯(lián)的單兵和班組輕武器曾一度領(lǐng)先于世界上其他國(guó)家。但是,這一優(yōu)勢(shì)在美國(guó)于60年代末期裝備小口徑突擊步槍后受到了挑戰(zhàn)。為迎頭趕上,蘇聯(lián)也開(kāi)始對(duì)小口徑武器進(jìn)行試驗(yàn),而且是按照一貫傳統(tǒng)完全自行研制開(kāi)發(fā)。最初的測(cè)試是將5.6×39毫米民用狩獵步槍彈配用于經(jīng)過(guò)改進(jìn)的AKM突擊步槍,結(jié)果發(fā)現(xiàn)AKM的射擊密集度得到很大提高,后坐沖量也明顯變小。而且,高初速?gòu)楊^對(duì)有生目標(biāo)的殺傷效果使得蘇聯(lián)設(shè)計(jì)師開(kāi)始重新審視小口徑步槍彈的殺傷機(jī)理。

最終,在外界一無(wú)所知的極度保密情況下,蘇聯(lián)于1974年完成了新一代5.45毫米小口徑槍族的設(shè)計(jì),包括采用固定槍托的AK-74以及折疊托的AKS-74突擊步槍,以及采用固定托的RPK-74和折疊托的RPKS-74班用輕機(jī)槍。同時(shí),先后裝備蘇軍的還有GP-25型30毫米槍掛榴彈發(fā)射器、PKM 通用機(jī)槍和NSV大口徑機(jī)槍,與5.45毫米小口徑槍族一起,構(gòu)成了完整的新一代班用輕武器系列,很好地覆蓋了近、中和遠(yuǎn)距離上點(diǎn)、面殺傷的需求。

蘇聯(lián)研制的這種小口徑步槍彈主體為5.45×39毫米7N6普通彈,另有7T3曳光彈、7H3空包彈以及相應(yīng)型號(hào)的惰性教練彈。7N6槍彈的設(shè)計(jì)思想是在盡量減小彈殼體積和全彈重量的前提下,利用較小的口徑獲得較大的斷面比能,以期提高侵徹力,并通過(guò)合理的彈頭結(jié)構(gòu)和外形設(shè)計(jì),獲得較好的存速能力,并對(duì)有生目標(biāo)造成足夠的殺傷。從實(shí)踐來(lái)看,7N6槍彈的確達(dá)到了預(yù)期的設(shè)計(jì)目標(biāo)。

該彈的彈殼是當(dāng)時(shí)乃至今天所有在役小口徑軍用步槍彈中最短的一種,全彈重也最輕,僅重10.65克,比起標(biāo)準(zhǔn)的SS109槍彈還要輕近1.7克。7N6槍彈為了在彈殼比SS109短的情況下獲得較大的裝藥量,其彈頭裝入彈殼的深度較淺,同時(shí)彈殼直徑略粗一些,實(shí)際裝藥量為1.45克(SS109裝藥量為1.63克)。加上專門研制的性能優(yōu)良的雙基球形發(fā)射藥,使得7N6槍彈的實(shí)際彈道性能十分優(yōu)異。

7N6槍彈的最大亮點(diǎn)是其尖頭船尾形彈頭,彈尖部弧線半徑達(dá)到口徑的11倍,明顯超過(guò)M193彈的5.62倍和SS109彈的9.03倍,彈頭長(zhǎng)徑比則為4.66,也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于M193彈的3.44和SS109彈的4.14。因此,其彈頭的流線型以及氣動(dòng)性能非常好,遠(yuǎn)距離上的存速能力很強(qiáng)。盡管7N6槍彈的彈頭僅重3.45克,初速僅為900米/秒,但即使飛到1000米外,存速仍有292米/秒,落點(diǎn)動(dòng)能達(dá)147焦耳。而SS109槍彈彈頭重4克,槍口初速為940米/秒,1000米處的存速也只有281米/秒,落點(diǎn)動(dòng)能為158焦耳。從上述對(duì)比可見(jiàn),SS109彈頭盡管比7N6更重、裝藥量更大、初速更高,但在1000米處的實(shí)際存速還稍低于后者,只是因?yàn)閺楊^更重,所以落點(diǎn)動(dòng)能略高于7N6槍彈。

7N6的彈頭結(jié)構(gòu)同樣特殊,彈頭部在覆銅鋼被甲下有長(zhǎng)約5毫米的空腔,彈頭內(nèi)部為“鉛套+鋼芯”結(jié)構(gòu),前后帶有錐體的圓柱形鋼芯總長(zhǎng)約占彈頭全長(zhǎng)的三分之二。這種結(jié)構(gòu)的彈頭重心靠后,有利于遠(yuǎn)距離飛行時(shí)的穩(wěn)定,同時(shí)碰撞軟體目標(biāo)后,彈尖空腔極易變形和破裂,鋼芯前部的鉛套會(huì)發(fā)生流動(dòng),進(jìn)而導(dǎo)致整個(gè)彈頭失穩(wěn)。由于彈頭長(zhǎng)徑比較大,失穩(wěn)后就會(huì)瞬間釋放出巨大能量,給有生目標(biāo)帶來(lái)極大殺傷。

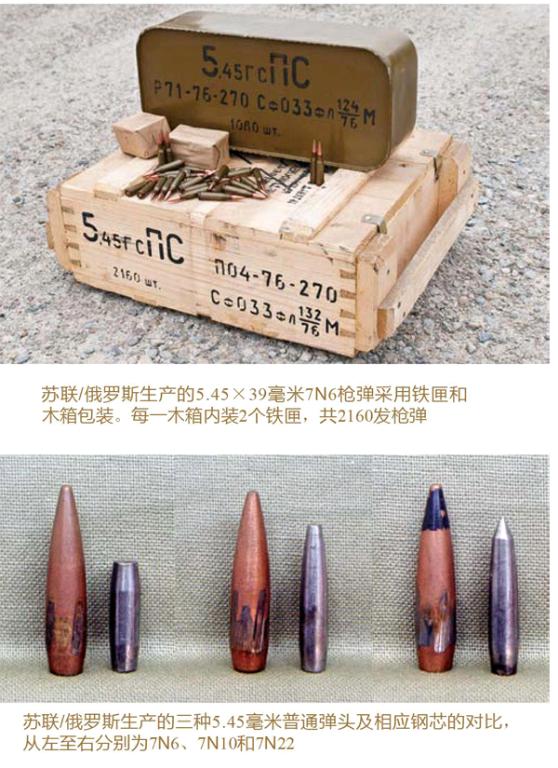

該彈在蘇聯(lián)入侵阿富汗的戰(zhàn)爭(zhēng)中投入實(shí)戰(zhàn)使用,其對(duì)人體的巨大殺傷效果給外界留下了深刻印象,以至有人稱其為變相的達(dá)姆彈。此外,7N6槍彈同樣具備小口徑步槍彈特有的輕便小巧的特征,按一個(gè)木箱內(nèi)裝兩個(gè)鐵匣包裝箱的蘇式軍用槍彈包裝方式,每箱最多可裝下7.62×39毫米步槍彈1400發(fā)、每匣700發(fā),如果是7.62×54毫米有底緣槍彈,每箱最多只能裝880發(fā)、每匣440發(fā),而用來(lái)盛裝7N6槍彈,則每箱可裝下2160發(fā)、每匣1080發(fā)。在同樣體積、近似重量下,小口徑彈藥的攜行量得到了顯著提升。

蘇聯(lián)在研制5.45毫米小口徑槍彈時(shí),沿承的是一貫強(qiáng)調(diào)班組輕武器火力密度的戰(zhàn)術(shù)思想,對(duì)其定位非常明晰,就是供短突擊步槍、突擊步槍和班用輕機(jī)槍使用,要求的最大有效射程不超過(guò)600米。同樣在600米處,以AK-74步槍發(fā)射時(shí),7N6彈頭存速為441米/秒、存能336焦耳,以RPK-74輕機(jī)槍發(fā)射時(shí),存速為462米/秒、存能368焦耳。而同一距離上,M16A2步槍發(fā)射的M855彈存速不過(guò)443米/秒、存能393焦耳。在這樣的距離上,5.45毫米與5.56毫米兩種小口徑步槍彈的動(dòng)能差距并不大。若從比動(dòng)能來(lái)看,由于5.45毫米槍彈橫截面小,比動(dòng)能還稍高一些。

據(jù)我國(guó)對(duì)5.45毫米槍彈的測(cè)試結(jié)果,7N6普通彈在300米處穿透2毫米厚50號(hào)鋼板后,在彈尖業(yè)已外翻、阻力明顯增大的情況下,仍可以射入松木板達(dá)160毫米之深,可見(jiàn)其侵徹力是相當(dāng)優(yōu)秀的。而在600米外的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)火力壓制與殺傷任務(wù),則由7.62毫米PMK通用機(jī)槍和12.7毫米NSV大口徑機(jī)槍來(lái)完成,同時(shí)還有SVD狙擊步槍作為精確火力補(bǔ)充。較遠(yuǎn)距離上的面殺傷,則由AGS-30型30毫米自動(dòng)榴彈發(fā)射器來(lái)實(shí)現(xiàn)。1000米前后的各個(gè)距離上,蘇軍都有相應(yīng)的火力覆蓋,相互間也有較為完善的火力重合區(qū)。

這些武器大量采用沖壓件設(shè)計(jì),重量比西方同類武器輕,因此可以裝備到軍隊(duì)中更小的單位。所以,盡管5.45毫米槍彈的槍口動(dòng)能和在1000米處的侵徹力略低于5.56毫米槍彈,但前者已經(jīng)滿足了既定要求,不像北約那樣要求小口徑槍彈在1000米處還有較高威力。因此,5.45毫米槍彈大量列裝后,蘇聯(lián)軍方對(duì)其性能基本滿意,不像5.56毫米槍彈曾遭受過(guò)如此之多的非議。

此外,早期的5.45毫米7N6槍彈采用軟鋼芯,侵徹力還未達(dá)到極限。1987年以后生產(chǎn)的改進(jìn)型7N6普通彈,全部改用較硬的高碳鋼材來(lái)制造鋼芯,進(jìn)一步改善了侵徹性能。在繼承了蘇聯(lián)衣缽的基礎(chǔ)上,俄羅斯在1992年研制出新一代的高穿透力7N10槍彈,專門對(duì)付較遠(yuǎn)距離的有單兵防護(hù)的目標(biāo)以及躲在遮蔽物后面的有生目標(biāo)。該彈由巴爾瑙爾彈藥工廠研制成功,初期型7N10外形與普通的7N6槍彈沒(méi)有太大區(qū)別,只是改用一種較長(zhǎng)的弧形船尾形鋼芯,頂部有一很小的平面,因此彈尖內(nèi)部還是保留了一個(gè)小空腔。這種新彈頭的重量增加到3.6克,裝藥量提高到1.8克,具有在100米處80%的彈頭穿透14毫米鋼板的能力。但這種高硬鋼芯尖端較細(xì),在侵徹目標(biāo)時(shí)容易折斷,并且預(yù)留的空腔不利于精確控制彈頭零件裝配尺寸,對(duì)射彈精度不利。

經(jīng)過(guò)改進(jìn),1994年俄羅斯又推出了改進(jìn)型的7N10普通彈,鋼芯用70或75號(hào)高碳鋼沖壓而成,并進(jìn)一步減小了頂部直徑,被甲與鋼芯尖端之間的空腔由鉛套填滿,彈頭重量進(jìn)一步增加到3.62克,但裝藥量調(diào)整為1.72克,彈頭初速約為880米/秒。這種重新設(shè)計(jì)的彈頭在侵徹目標(biāo)時(shí),被甲會(huì)像襪子一樣從鋼芯上脫落,避免隨鋼芯一起進(jìn)入目標(biāo)而耗費(fèi)更多能量,進(jìn)而提高了侵徹能力,在100米處90%的彈頭可以擊穿16毫米鋼板。為與普通的7N6槍彈相區(qū)別,7N10在彈頭與彈殼口部涂有紫色的密封漆,而7N6涂的是紅色。

盡管7N10的性能已經(jīng)比較出色,但俄羅斯并沒(méi)有停止對(duì)5.45毫米步槍彈的進(jìn)一步挖潛。1998年,俄羅斯又研制出7N22穿甲彈,其鋼芯采用Y12A高碳工具鋼沖壓成形,尾部為船尾形,頭部經(jīng)車削成尖錐形,彈尖內(nèi)部同樣由鉛套填滿。7N22彈頭重3.69克,裝藥量為1.75克,彈頭初速為880米/秒,具有在250米處80%射彈擊穿6毫米厚裝甲鋼板的能力,而同樣距離內(nèi),7N6和7N10兩種槍彈均無(wú)法擊穿這種鋼板。為與普通彈區(qū)別,7N22穿甲彈的彈尖部特意涂成了黑色。但7N22為了保證鋼芯的直徑和重量,將彈頭被甲與鋼芯之間的鉛套設(shè)計(jì)得很薄,所以彈頭擠進(jìn)膛線時(shí)緩沖作用不足,槍管在大量發(fā)射7N22槍彈后會(huì)快速磨損。

針對(duì)這種情況,2002年,俄羅斯聯(lián)邦阿姆斯基彈藥工廠開(kāi)始研制一種采用新型高密度鋼芯的新彈種。其彈頭全長(zhǎng)相對(duì)于7N6縮短了約2毫米,但因使用了高密度的碳化鎢彈芯,彈頭全重達(dá)到4.1克,裝藥量仍為1.75克,由于彈頭加重,初速降為840米/秒。為增加鉛套厚度,碳化鎢鋼芯設(shè)計(jì)成前大后小的蘑菇形狀,前半部分為尖錐形,后半部分為圓柱形,其圓柱部分比錐形部分的最大直徑要小,同時(shí)彈頭被甲與鋼芯頂部之間預(yù)留有約3毫米的空腔,以期提高彈頭的停止作用。該彈在2007年正式定型為7N24普通彈,專供特種部隊(duì)使用,其加重彈頭即使在采用短槍管的AK74U短突擊步槍上使用時(shí),仍可以發(fā)揮出較大的威力。

5.45毫米小口徑槍彈自定型之日起,就一直在不斷改進(jìn)和提高之中,而且由于槍彈最初設(shè)計(jì)時(shí)留下余地較大,通過(guò)不斷改進(jìn)彈頭結(jié)構(gòu)和鋼芯材料,潛力得到充分挖掘,侵徹力和殺傷效果的結(jié)合點(diǎn)總體達(dá)到了較高水平,遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家的小口徑步槍彈。雖然在精度上還略遜于SS109槍彈一籌,但5.45毫米系列小口徑步槍彈采用涂漆鋼彈殼,價(jià)格低廉,而且重量更輕,更加符合蘇軍從二戰(zhàn)中得出的步兵武器主要依靠火力和可靠性、精度要求適可而止的經(jīng)驗(yàn)。畢竟大多數(shù)普通士兵都不是神射手,在緊張的戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境下,即使高精度武器也很難發(fā)揮出應(yīng)有水平,而以持續(xù)的火力來(lái)彌補(bǔ)是最可行和有效的方法。

1974年以后,原本裝備AK系列的華約國(guó)家都開(kāi)始相繼仿制和換裝了AK74及5.45毫米槍彈。不過(guò),90年代蘇聯(lián)解體,東西陣營(yíng)格局發(fā)生巨變,地理位置上更靠近歐洲的一些國(guó)家都轉(zhuǎn)而投向北約,改用北約SS109槍彈,而與俄羅斯接壤的若干前華約國(guó)家則繼續(xù)保留使用5.45毫米口徑系列。總的說(shuō)來(lái),在全球范圍內(nèi),目前還是北約5.56毫米小口徑槍彈的使用范圍更廣一些。

(編輯/筆嘯)