編者按:機器社會的降臨

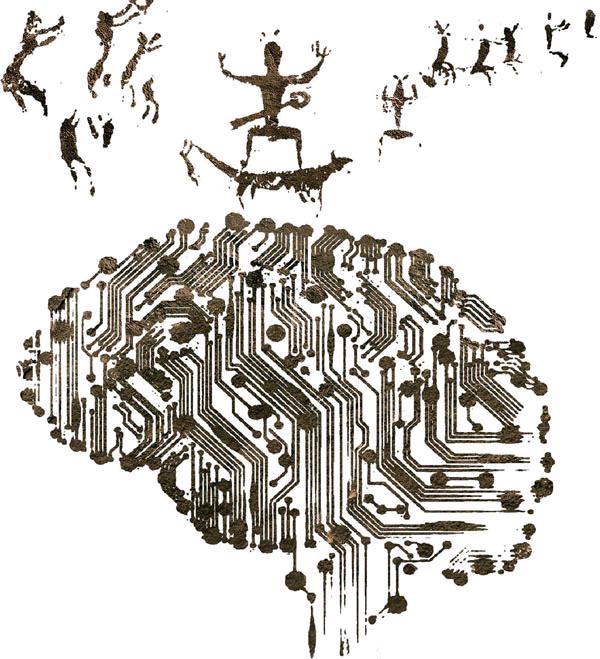

近期,柯潔和AlphaGo的對戰,再次掀起人工智能問題的討論。人們似乎共同意識到,人工智能正在從概念走向現實,從科技研發走向行業應用,進而開始重塑人類社會。其實,人工智能的發展史已有60多年,哪些因素促使其在近年來實現爆炸式的發展?劉鋒指出,今天人工智能的熱潮依然是互聯網進化,屬于“互聯網云腦”的一次階段性發展浪潮,物聯網、云計算、大數據、工業4.0、工業互聯網、無人機、智能駕駛、虛擬現實,它們都是互聯網發展的產物,不是從石頭縫里蹦出的新概念;其發展同時也為人工智能當下和未來的爆發奠定了無法替代的基礎。

人工智能的蓬勃發展,正在顛覆人類社會現有的形態。一方面,不再是以智人為中心,而是大量的非人主體,包括機器人、人工智能、賽博格等,將把人類從大量傳統的行業中推擠出去,包括醫學、法律、會計、制造、廣告、金融乃至媒體和文學藝術領域。一個真正的“機器社會”正在大步朝我們走來。

王曉立足于此,系統回顧了“人機互動”的前程往事,并提出,人類社會從工業時代向智能時代的轉型,無法單獨依靠人類或機器來實現。機器,需要借助人類對于環境、對于其他個體、對于世界所擁有的常識知識;而人類,則需要機器更大的存儲和更快的計算能力,進行決策。二者缺一不可,人工智能與智能產業的發展需要人類與機器協同合作與互相擴展。

另一方面,人工智能對人類的認識論構成根本性沖擊。人如果不再是萬物靈長,如果遠離真正的生產勞動和創造,成為附著于機器社會的寄生群體,勢必會給涉及宗教、經濟、政治、倫理的各個方面帶來革命性的沖擊。

對此,呂超和金觀濤從不同側面予以了回應。從科幻文學的角度,呂超探討西方社會中人工智能倫理的歷史脈絡——從拒絕接納,到奴化控制,再到交融共生,其文化動力則是基督教神學傳統和人類中心主義哲學,以及對現代性的反思。由此,作者呼吁突破傳統“物我兩分”的認知觀念,將人類自我進化和人工智能升級放到統一的維度去審視。這樣,對人工智能倫理的思考就不再是二元關系的難解困局,而是人類如何面對自身進化的深刻哲思。

金觀濤則從“科學與人文”的視角,強調當前這場人工智能革命實質是對“智能”認識的某種退步,AlphaGo的工作原理是仿生學,而人類智能的內核——創造并使用符號的能力卻遭到忽視。究其原因,這是現代社會中人文精神喪失、與科學被技術異化的惡果,今日對人工智能沖擊的憂慮,根源于現代社會包容一日千里科技革命的能力急驟地退步。而未來人類社會的持續發展,必然離不開科技與人文這兩大支柱。