《申報》所載《牡丹亭》的晚清傳播*

尹麗麗

《申報》所載《牡丹亭》的晚清傳播*

尹麗麗

晚清《申報》以新聞、廣告、評論和文學知識等多種形式傳播著《牡丹亭》。這些報道涉及《牡丹亭》的舞臺演出、曲本出版和戲曲禁毀等多種信息,具有內容豐富、文字淺顯和傳播快捷等特點,直接展現了舞臺演出和曲本出版的情況,反映了滬上茶園和劇場、昆劇和昆班的盛衰變遷。報刊傳播擴大了傳統戲曲傳播的途徑,使《牡丹亭》走出了宮廷和廳堂,登上大上海的戲曲舞臺。

《申報》 晚清 《牡丹亭》 傳播

晚清時期報紙和雜志等近代傳媒開始對戲曲進行報道和傳播,由此傳統戲曲傳播發生了翻天覆地的變化。“《申報》是中國近百年來具有悠久歷史的一份報紙,自清同治十一年三月二十三日(西歷一八七二年四月三十日)在上海創刊,至神洲大陸赤沈(一九四九年),前后七十七年間中國的外患內亂、進步與反動、革命與維新種種事情,它都盡可能地予以記錄。就認識和了解中國近代的演變來看,它真是非常可貴的第一手史料。”*上海申報館:《申報》1,臺北:臺灣學生書局1965年版,前言第3頁。《申報》以廣告、評論和文學知識等多種形式,傳播著《牡丹亭》的演出、出版和禁毀等相關信息,成為傳統戲曲和大眾傳媒成功結合的典范。

一

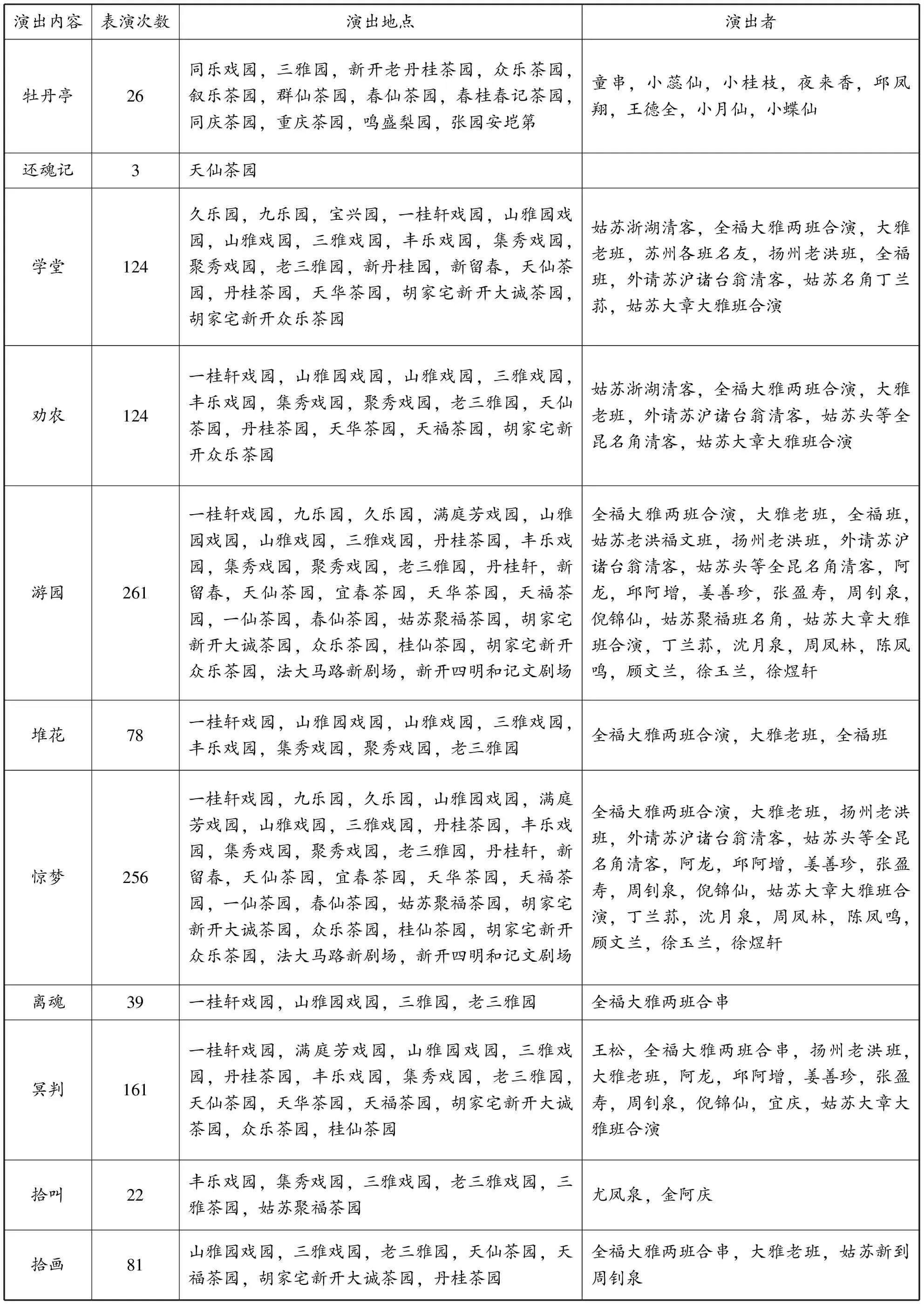

晚清《申報》中《牡丹亭》的信息以廣告為最,還有一些戲曲評論和禁毀信息等,其中廣告信息以演出廣告和出版廣告居多。早期的戲曲演出廣告只列出演出地點、戲目和演出的農歷時間,后期的廣告信息逐漸豐富。晚清《申報》中的《牡丹亭》舞臺演出廣告最多,將其信息進行歸納和整理,參見表1。

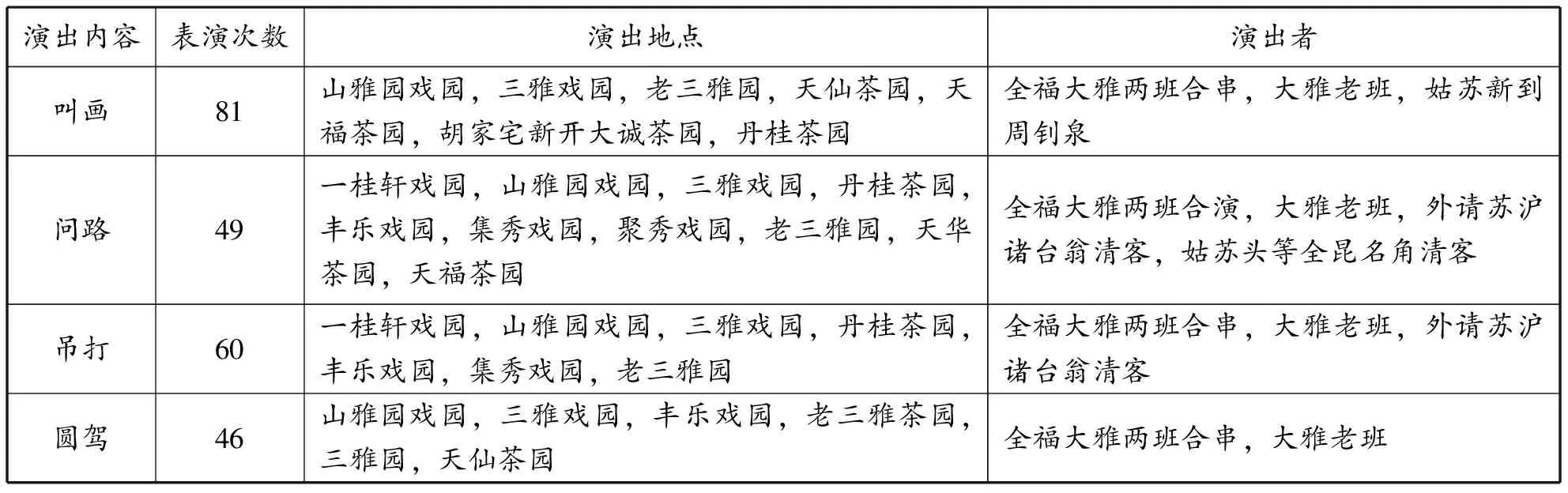

晚清時期有同文書局、簡玉山房和古香閣書莊3家書局在《申報》上刊登《牡丹亭》書籍出版的廣告,將其出版信息進行歸納和整理,參見表2。

《申報》還有2篇提到《牡丹亭》的戲曲評論,分別是《新春雨夜丹桂茶園觀劇贈》(1888年2月23日)和《文人輕薄箴》(1890年4月30日)。它們篇幅短小,內容較少,如《文人輕薄箴》“湯玉茗文章鉅公,四夢之成海市蜃樓,涉筆成趣,然尤以《牡丹亭》一曲,轉為口業竟墜犁泥”。整篇評論不過200字,涉及《牡丹亭》的內容只是寥寥幾句話。這些評論還是秉承傳統文學批評的范式,偏重于曲本批評。“評劇文字可分為兩大類,即演藝的評論與腳本的評論是也”*進:《〈評劇〉的辨別》,《梨影雜志》,1918年第2期。。兩篇評論都專屬于“劇評欄目”,它們為后來出現更多的專版專欄的文學戲曲評論做了準備。

此外《申報》的禁毀信息、文人竹枝詞、聯集戲名和燈謎都出現過《牡丹亭》,如《淫戲不可不禁論》“淫戲淫書均為攘人心術,貽誤子弟之事。而充其流弊則淫戲更甚于淫書,蓋淫書約有二種,一則以文言道俗情,借風花雪月諸般點綴秘戲,非略解吟詠善讀小說章回書者,雖日置案頭猶覺漠然無睹,即如《西廂》《牡丹亭》淫褻極矣,試與掩卷而曼舞酬簡,《驚夢》數出患省不知也。……若傳之于戲,則置其曲調而不之聽,至一切丑態,當場現出,稍知人道,莫可自制”*《申報》,1897年10月16日。。該文認為《驚夢》等戲曲表演壞人心術,將淫戲和淫書對舉,列出其傷風敗俗的弊端。這說明在晚清時期涉及到性愛場景的戲曲也曾受到過抵制。

表1:《申報》所載《牡丹亭》演出信息簡表

(續表)

表2:《申報》所載《牡丹亭》出版信息簡表

二

晚清《申報》中《牡丹亭》的信息不僅包括舞臺演出和曲本的出版,還涉及戲曲禁毀和文學知識等內容,其中舞臺演出的信息最多,內容最為豐富。“上海擁有近代中國最發達的出版機構和傳播媒介,這在戲曲傳播接受的近代轉型中發揮了極大的作用。……到同治十一年(1872年)五月間,《申報》特辟‘各戲園戲目告白’欄目,專供戲園刊登演出宣傳廣告,這是我國近代戲曲史上最早的報載戲園演劇廣告。自此,報紙的戲目告白代替街頭廣告成了廣告的主要形式,各戲園為擴大影響,紛紛在報上發布戲目告白,促進戲園營業。因此,報紙就成為向廣大群眾傳送演劇信息的主要陣地。它們不但發表廣告,還發表劇評”*趙山林:《中國戲曲傳播接受史》,上海:上海人民出版社2008年版,第551-553頁。。這些訊息修正了中國古代戲曲論著重劇本輕表演的流弊,將讀者和觀眾的注意力引向了戲曲舞臺和表演,開啟了現代戲曲批評的大幕。

(一)關注演出、舞臺信息豐富

晚清《申報》的戲目告白有《牡丹亭》的演出信息1400多條,它是戲園對即將演出的戲劇做的廣告。除了國喪時期茶園禁止開業外,《申報》創刊不久就刊登了滬上各茶園的戲目告白。舞臺表演是戲劇作品最終的完成和體現,“任何戲劇,只有通過舞臺演出才能使它達到完美的地步”*[英]阿·尼柯爾:《西歐戲劇理論》,徐士瑚譯,北京:中國戲劇出版社1985年版,第73頁。。最早在《申報》上刊發演出廣告的茶園是九樂園。“初四日日演:《九錫宮》《三岔口》《抱娃》《進府》《一捧雪》《混元圖》《百花亭》《游園》《驚夢》。”*《申報》,1872年8月7日。這則廣告只列出了演出地點、戲目和演出的農歷日期,后期很多廣告則列出了表演的環境、舞美、藝人、班社和營銷手段等詳細的信息。從表1來看晚清《申報》的戲目告白提供了《牡丹亭》滬上演出的各種信息,它涉及到《牡丹亭》重點出目13個,標出姓名或藝名的表演者40多位,開列的表演班社10個,表演的茶園劇場26家,幾乎是上海《牡丹亭》舞臺表演的一個縮影。

戲目告白中《牡丹亭》表演的出目有《學堂》《勸農》《游園》《堆花》《驚夢》《離魂》《冥判》《拾叫》《拾畫》《叫畫》《問路》《吊打》和《圓駕》等,其中《游園》《驚夢》依然是表演最頻繁的場次,如《游園》表演為261場,《驚夢》為256場。明末《驚夢》由原來的一個花神變為眾花神,且新增四支合唱的曲子,清代民間舞臺增加了《堆花》,(《堆花》)“到了咸豐、同治年間(十九世紀五、六十年代)又有一變,十二月花名與花神人物對應逐漸固定下來。《堆花神譜》說大花神拿的旗上扎一牡丹花,牡丹有花王之稱,那就不用大花神,干脆改稱花王,即是一個較大的變化,晚清出版的《吳友如墨寶·古今人物畫》載‘十二月花神圖’,與當時蘇州文全福班所演‘堆花’的花神名目完全相同,可視作戲曲與流俗傳統互相影響的反映”*陸萼庭:《清代戲曲與昆劇》,北京:中華書局出版社2014年,第163頁。。它有時作為單獨的表演場次,雖未說明表演的情狀,但《游園》《驚夢》間加入《堆花》表演已成常態。

早期的廣告有《全本牡丹亭》演出的宣傳,但從演出的時間來看不可能是全本演出。“各戲園演戲之鐘點,日戲晝長時,約十二點半鐘開鑼,五點鐘止。晝短時,十二點鐘即開鑼,四點半鐘止。夜戲則無論夜長夜短,開鑼俱在七時左右,止則皆在一點鐘前。”*周華斌、朱聯群:《中國劇場史論》(下),北京:北京廣播學院出版社2003年版,第570頁。以1899年10月7日眾樂茶園夜場戲為例,演出的劇目有《白鶴山》《男祭彈詞》《雙恩凡》《新排雙新戲義緣》《全本牡丹亭》和《全家福》。茶園在五、六個小時之內演出六個劇目,平均一個劇目一小時,根本無法完成全本戲的演出。瘦碧的《耕塵舍劇話》認為“昆曲全本之名識者已譏其誤,又如皮黃腔中之《過江》,京師竟稱為《浣紗記》,實亦昆曲《浣紗記》中一齣耳,蓋近時伶人已不能演昆劇全本。僅擇所能之,一齣為之,至其果合于昔日之昆曲與否,恐無能斷言者矣”*《申報》,1916年5月29日。。廣告中所謂的全本是商家吸引觀眾的宣傳手段,并不是真正意義的全本演出,應該是折子戲或串演的小本戲。

戲目告白還列出了很多表演者的姓名或藝名,最早的是1875年5月15日一桂軒茶園的戲目告白,日演《冥判》王松。王松是這出戲的演出者,他是“晚清同、光年間活躍于蘇州上海的昆劇名凈。……一度曾任清宮內廷供奉。后成為蘇州大雅昆班臺柱,與張八齊名”*吳新雷:《中國昆劇大辭典》,南京:南京大學出版社2002年版,第342頁。。此后廣告對在滬上演出過《牡丹亭》的藝人進行廣泛地宣傳,很多昆曲名角由此悉數登場,如全福班的臺柱沈月泉,大雅班名旦邱阿增,大雅班名丑姜善珍,天仙茶園臺柱周釗泉,全福班名旦丁蘭蓀,“昆旦第一”的周鳳林,全福班名伶陳鳳鳴和大雅班小生邱鳳翔等,報刊廣告也逐漸顯現昆劇的名角效應。戲目告白還出現了表演《牡丹亭》的班社,如蘇州的全福班、大章班、大雅班、聚福班、老洪福文班和揚州老洪班等。清末上海已成為昆劇傳播的中心,江浙昆劇藝人和班社多揚名于滬上。《申報》刊發大量的昆曲藝人和班社的舞臺演出信息和廣告,其宣傳作用功不可沒。

戲目告白中《牡丹亭》在上海舊式茶園表演居多,后期才出現了在新式劇場表演,它的演出場次最多的是三雅園,且昆劇茶園表演占多數。“上海最早一家戲園是三雅園,其創建時間當在咸豐初年。三雅園專演昆劇,當時稱為文班戲,即使在徽班南下、京腔盛行的時期里,它仍然保持著這一傳統,堅持演出前后達三四十年之久。”*陸萼庭:《昆劇演出史稿》,上海:上海教育出版社2006年版,第282頁。清末上海兩個三雅戲園,《申報》中有些戲目告白標注老三雅(石路中市),更多廣告沒有標注,只能根據演出的時間和地點加以區分。“福建路上的三雅園仗著牌子早、名氣響,自稱老三雅,就這樣,新老兩家三雅園為爭奪顧客展開激烈競爭。新三雅邀請全福、大雅兩班,以角色全、行頭新為號召,同時以座位贈送號票一張,對號取物以招徠觀眾。為了將老三雅壓倒擊垮,除演出昆曲外,還邀請外國魔幻團演出,并經常調換劇目。……老三雅不甘失敗,擴大經營范圍,一度邀請浙湖維揚戲,外國雜技等進場演出。”*周華斌、朱聯群:《中國劇場史論》(下),第581頁。兩個昆劇戲園為了招攬顧客,相繼開出了聘請名角和名班,提高表演質量,改善觀劇環境和加大促銷力度等優惠政策。它們的競爭在某種程度上刺激了昆劇的短暫繁榮。

(二)實用簡潔、文字淺顯通俗

《申報》刊發的《牡丹亭》訊息實用性大于文學性,多數是利用廣告傳播《牡丹亭》演出和出版的信息。以往《牡丹亭》的傳播就有口頭、舞臺、文字和圖像等多種傳播形式,“藝人對劇作及戲曲藝術的接納,主要通過師徒口耳相傳,但隨著戲曲藝術的發展和觀眾欣賞水平的提高,對精品意識的追求逐漸成了欣賞群體與創作、演出團體的共同追求”*趙興勤:《折子戲·短劇·單齣選本與戲曲傳播》,《徐州工程學院學報》2007年1期。,這些傳播多受時間、文化和地域的局限,速度慢,范圍小。報刊則克服了這些局限,不僅傳播速度迅速,范圍廣泛,且易于保存和閱讀。“所謂媒介即是訊息只不過是說:任何媒介(即是人的任何延伸)對個人和社會的任何影響,都是由于新的尺度產生的;我們的任何一種延伸(或曰任何一種新的技術),都要在我們的事務中引進一種新的尺度。”*[加]馬歇爾·麥克盧漢:《理解媒介——論人的延伸》,何道寬譯,南京:譯林出版社2011年版,第18頁。《申報》以簡潔明了的文字準確及時地刊發《牡丹亭》的各種信息,對《牡丹亭》起到了廣而告之的作用。

《牡丹亭》也利用了《申報》這種新興媒體成功地向大眾傳遞了它的相關信息。它的訊息也吸取了報刊語言的優點,多具有簡潔明了和通俗易懂的特點。“現在各國報紙,因為看清了這一點,總是向通俗的一方面走,有全用口語的,有絕對不用古字的,有減少引用外國成語的,總要使這張報所登載的,能夠家喻戶曉。……我國的教育程度不必說,是極端幼稚的,我國的文字,又是極端繁難的,我們為促進報紙發展和國家進步著想,不可不有這種覺悟,就是趕快改用白話,要使初等小學卒業的人或程度相當的人,就能夠有報讀”*戈公振編譯:《新聞學撮要》,北京:商務印書館1929年版,附錄第3頁。。早期文言演出廣告文字繁縟,如聚秀園“昆腔名班夫霓裳詠奏,唐代之遺風,絲竹悠揚,熙朝之盛事,逮近日古風漸邈,識者尤希,以故生涯寥落,更加去冬經理諸人不善,以致觀者不悅,今欲起而振之,為此赴蘇逢請各班名友來申開演,日劇準于十二點鐘開演,夜戲準于七點鐘開演,班內腳色盡皆竭力,以冀重振斯風,諒風雅諸君子亦皆樂觀也。是月十七起,每逢禮拜日、三、六夜,一、五停演,余者皆演,風雨不更。石路中聚秀園全福班謹啟”*《申報》,1878年2月15日。。后期演出廣告則用白話,如新開四明和記文劇場廣告為:“八月初九,夜戲,正廳每位四角……顧文蘭、徐玉蘭、徐煜軒《游園》《驚夢》”*《申報》,1910年9月12日。。它直接標出演出的基本信息,簡短易記,一目了然。

《申報》中《牡丹亭》的書籍廣告也漸趨直白。早期的書籍廣告用文言,文字不精煉,如同文書局的廣告:“《牡丹亭還魂記》一書,隸事新奇,含情綿邈,間以繡像悅目賞心,坊刻屢翻漫漶太甚,今搜得初印大板,原書圖繪精良,煥然奪目,本號特請同文局石印,極其工致,式樣照舊,律畫更清,裝成四本,外加綾套,現已一律告成,每部價洋一元六角。……如蒙惠顧請至三馬路逢源里慎記號,面議此佈”*《申報》,1888年6月26日。。后來的書籍廣告用詞直白淺顯,《牡丹亭》只是同文書局總廣告下的一個條目,列出了書籍的名稱、價格和發售的地址,對曲本內容、特色和印刷風格等不做的介紹。其他的書局在《申報》刊登廣告時,也仿效此法,如“簡玉山房發兌石印書籍……繪圖牡丹亭一元六角。……新出各種之書,均皆齊備,賞鑒者請至上海二馬路千頃堂購取。”*《申報》,1888年6月26日。晚清《申報》共有3個書局出版《牡丹亭》曲本,初期廣告中曲本的題目還附有“還魂記”字樣,后來的題目都為“牡丹亭”,簡潔通俗成為報刊文字的主流。

(三)傳播快捷、受眾廣泛眾多

報刊的時效性就是讓讀者最先得到信息。《申報》運用郵政、電報和電話等新式通訊工具傳遞訊息,這使它的刊發和銷售都出現了傳播迅速的特點,朝登一紙,夕布萬邦。清末《申報》已達到“朝甫脫稿,夕即排印,十日之內,遍天下矣”*解弢:《小說話》,上海:中華書局1924年版,第116頁。的程度,尤其是新聞信息,隨時報道,及時刊發。“本館自開設以來,所有京報上奏疏,畢按日分排;諭旨則隨到隨錄。而南北相去三千里,京報極快亦需六七日方可接到。本館因念諭旨為國家最大最要之件,閱報諸君均以先睹為快,故不吝重資,與津友訂定,請將每日京報上諭旨,由中國新設之電報局傳示。”*《申報》,1882年1月16日。本埠的訊息發稿也要求及時快捷,“自上海報界之情形言之,每遇本埠及國內發生大事時,嘗于最后之數十分鐘內,互爭消息之先后。故印刷愈遲,消息愈速,然非備有高速度印機不為功。語云:‘工欲善其事,必先利其器,’其此之謂矣”*戈公振:《中國報學史》,北京:生活·讀書·新知三聯書店1955年版,第237頁。。晚清《申報》已建立了先進的通訊網絡體系,不受時間和地域的限制,快速及時地獲得和報道信息,使人足不出戶而能知天下之事,贏得更多人的認同。

同時它還建立了龐大的銷售體系,其發行不拘泥于一鄉一邑,受眾面非常廣。它的印刷量和發行量也逐年遞增,“開頭幾天,報紙隔天出版,分八個版(當時稱之為頁)每版高寬約為20厘米。到了第五號(期)改為每天出版,星期日沒有輪船開航,無航船信息,報紙休刊。至1874年4月27日起不再休刊。最初用手工制造的毛太紙,以手搖印刷機印刷。發行量增加后,改用煤氣發動。毛太紙不敷應用,改由機制賽連紙印刷。第一年發行量只有1000份左右。1887年起在江浙及全國三四十個城市設分銷處,還在日本、英國和法國等國家的首都設分銷處,發行量增加到1萬份”*宋軍:《申報的興衰》,上海:上海社會科學出版社1996年版,第15-16頁。。由于它的受眾定位廣泛,購買容易,略通文字者便可購買閱讀。“余嘗聞之,售報人言,皆謂閱報之人,市肆最多。我等亦曾詢諸肆友君等,何以眾皆喜閱《申報》。肆人應曰:《申報》文理不求高深,但欲淺顯,令各人一閱而知之。購一《申報》,全店遞觀,多則數十人,少則數人,能識字者即能閱。既可多知事物,又可學演文墨”*《申報》,1877年2月10日。。它在公共場合售賣,被眾多人傳閱品評,即使不通文字者通過識字者的閱讀行為也會獲得相關的信息。

茶園也接受了報刊這種大眾傳媒,持續在《申報》上刊登戲曲廣告,及時刊登演出資訊,甚至刊發表演者的表演特色、表演方式、觀劇的環境和訂票電話等信息。“及新聞報出世,斯時各戲園已知廣告效力,相率樂為刊登,惟尚只每天戲目,刊資皆以月記,為數甚微。自特別廣告發現,遇有北來名角到滬,或新戲出臺,報中皆刊極大木戳,于是耗資乃巨。近則凡戲班中視為臺柱之角,每日皆有木戳廣告,刊資乃月需洋數百元。故新聞報及申報之各后幅,幾于目不暇給。并有斥資百元,或數十元,登封面一二者,蓋以收效甚宏,報紙之宣傳力,較諸傳單海報尤廣也。”*周華斌、朱聯群:《中國劇場史論》(下),第567頁。很多茶園在廣告中還列出觀劇贈送綢緞、洋貨、衣料、鐘表、洋傘、廣貨和彩票的活動,看戲獲得贈品成為一些茶園廣告的有效促銷手段。茶園以此來招攬顧客,擴大觀眾群。

從表2來看,晚清《申報》共有同文、簡玉山房和古香閣書莊刊發《牡丹亭》的曲本廣告。它們長期持續刊發,傳播曲本的銷售信息,擴大曲本的銷售范圍,如同文書局從1886年11月到1887年2月的《繪圖牡丹亭還魂記》廣告,1887年2月到1888年8月的《圖繪牡丹亭》廣告,文字相近,標價相同,版次有別。這種持續性廣告有效地宣傳了書籍。“光緒初年,石印書局最先為點石齋,其次為同文書局,以后為大同書局、鴻寶齋、蜚英館、積石書局,鉛印書局則為申報館、廣百宋齋、圖書集成局。但各局中以點石、同文、蜚英所出的書最好,紙張堅厚潔白,楷書亦一筆不茍,其小說的插圖皆請名手繪成,對于文化傳播,盡了很大力量”*高拜石:《古春風樓瑣記》(第14集),臺北:臺灣新生報社出版社1979年版,第286頁。。廣告中同文書籍的發行地已不限于上海本埠,還出現了其他各地的經銷地點,如“經售處在北京、奉天、吉林、直隸、山東、江蘇、安徽、江西、湖北、四川、貴州、云南、浙江、福建、廣東、西各省府電報招商局及上海三馬路逢源里本號”*《申報》,1888年3月3日。。書籍的發行已經涵蓋全國很多省份,銷售范圍明顯擴大,傳播范圍更加廣泛。

三

《申報》將《牡丹亭》的各種信息及時準確地提供給的讀者和觀眾,它普及了戲曲知識,提高了受眾的戲曲欣賞能力,使看戲評戲成為市民日常生活的一部分。從這些報刊訊息來看,盡管上海茶園在傳播媒介、演出質量、表演環境和營銷策略等方面有所改善,但作為昆劇經典的《牡丹亭》表演已出現了頹勢。這些信息展現了新舊劇場的變遷、名角和班社的盛衰,勾勒了《牡丹亭》舞臺演出的軌跡,是晚清上海戲曲尤其是昆劇變遷的一個縮影。

《牡丹亭》是晚清上海茶園表演的經典劇目之一,透過它的演出廣告能夠發現滬上茶園劇場的興衰變遷。清末至民國上海茶園戲曲表演盛極一時,從三雅園開張到桂仙園歇業,曾經出現過一百多家傳統戲園。黃楙材描述同治初年茶園:“夷場大小戲園,共有三十余所,或男串,或女串,或男女合串。文班則聚美軒、三雅園為著。武班則丹桂軒、滿庭芳為盛。園中層樓長廡,結彩鋪茵,肅客而入者曰案馬,伶俐宛轉,善侍人意。坐定,則茗淪龍井,果進時鮮,歌舞并陳,觀者忘倦。”*政協上高縣文史資料委員會:《黃楙材文集》,宜春:內部刊行,1989年,第145頁。傳統戲曲茶園存在著明顯的安全隱患,到民國時期逐漸被新式舞臺代替。從晚清《牡丹亭》的廣告來看,上海演出過《牡丹亭》的茶園和劇場就有20多家,且以舊式茶園居多,到1910年才出現了新式劇場,如法大馬路新劇場和新開四明和記文劇場。《牡丹亭》的表演以昆劇折子戲為居多,后期也出現過其他劇種《牡丹亭》折子戲表演,但演出場次并不多,如同慶戲園、重慶戲園和鳴盛梨園表演的《牡丹亭記·夢魂相會》就是粵調。

舞臺演出廣告還折射出昆劇茶園漸趨衰落的趨勢。《牡丹亭》早期多在昆劇茶園表演,表演者多為蘇州藝人或班社,重點出目常常被反復上演,如《游園》在新舊三雅園上演102場,后期則多在京劇茶園表演。一些藝人為了生存到京劇茶園演出昆劇,甚至改隸京劇茶園。“文班唱昆曲皆姑蘇大章,大雅兩班所演,始于同治二年。自徽班登場而文班減色,京班出而徽班皆唱二黃。邇來京班以丹桂茶園、金桂軒為最,金桂武戲較勝文班,惟三雅園皆吳下舊伶,惜知音鮮矣”*(清)葛元煦:《滬游雜記》,上海:上海書店出版社2006年版,第131頁。。《牡丹亭》的重點出目在京劇茶園也被反復上演,如《游園》在天仙茶園演出75場。“近代上海昆劇在這一系列事件中發生了重大轉折,由昆亂競爭演變為京戲園之間的對壘,從而促成昆班分化。京班集文(昆曲文班戲)、京、徽、梆于一臺,增添了劇目、演員,加強號召力。昆班則因人才流失,演出受到沉重打擊。尤其最具競爭力的燈彩戲,經過京戲園‘小園首先演唱’的宣傳和‘每演一戲蠟炬費至千余條’的鋪張,反而成為京班的優勢”*方家驥、朱建明:《上海昆劇志》,上海:上海文化出版社1998年版,第3頁。。昆劇的藝術生命在京劇茶園中得以延續。

天仙茶園京昆同臺的成功在某種程度上也說明昆劇舞臺表演的頹勢。《申報》中天仙茶園廣告整場演出以京劇為主,中間穿插藝人的昆劇表演,京重昆輕。不少優秀的昆班藝人只能轉向京昆同臺的戲園以求生存,學習京劇,昆亂不擋。如周鳳林,“吳人,小字桐蓀,三雅部中妙選也。三雅既歇,子弟散若晨星,法曲飄零,幾至音沉響絕,鳳林遂隸大觀京部,既復改隸天仙,年可二十余”*(清)黃式權:《粉墨叢談》,上海:上海古籍出版社1989年版,第173頁。。昆班也在其他劇種的戲園進行演出,以求生存。“由于大雅班經常排演新戲,使其常以新人輩出之態示人,一時間令其他昆班望塵莫及,難以企及。它的演出場所除三雅園外,還有滿庭芳、一桂軒、丹桂、大觀、天福、天仙等茶園。民國九、十年間,它與大章班、全福班合班,先后在上海新舞臺、天蟾舞臺、小世界、大世界等地演出,然而難挽飄零落寞之勢,終于在民國二十一年春,從滬上劇壇銷聲匿跡”*葉長海、郭宇:《昆曲》,上海:上海文化出版社2011年版,第153-154頁。。昆劇藝人和戲班多轉投他園以求生存,昆劇表演漸趨衰落可見一斑。

《牡丹亭》的演出廣告還展現了班社人員的變化。豐樂園列出大雅班的花名:付末李瑞福,老外吳錦山、又田成虎,老生張南、又夏雙壽、又朱順福,官生陳蘭坡、又沈壽林、又周庚金,小生張榮春、又呂雙全、又孫永昌,大面張八駿、又顧大奎,白面陸祥林、又張茂松、又朱招福,二面姜善珍,又施茂,小面小王四、又華小四,老旦丁蘭亭,正旦呂金福,作旦小招弟,刺旦金福、又夏巧福,五旦李連甫、又倪錦仙、又卞錦松,五旦袁小元,六旦吳松麟,六旦邱增壽,六旦葛子香,耳旦增龍,耳旦雙林,耳旦劉海,耳旦小寶。*《申報》,1877年2月20日。老三雅列出大雅的花名:張介生、吳錦山、田成虎,葉老永、陳吟槎、朱春中、沈壽林、陳福來、王鶴鳴、張榮春,吳慶壽、陸云喬,王松、陸祥林、張茂松、陸壽卿、陸老四、馬金、小王四、趙金寶、徐瑞寶、丁蘭亭、陳老四、闞四、季生、邱喜、金福、施松福、卞二、葛子香、福官、李長生、陳蘭生,施四喜,小阿虎,全福。*《申報》,1880年8月29日。相同的班社,不同的戲園三年后表演者有很大的變化。

《牡丹亭》的出版信息還展現了當時書籍和報刊的印刷水平。傳統的曲本多為抄本或刻本,《申報》廣告中的《牡丹亭》標明為石印本。“石印書籍,用西國石板。磨平如鏡,以電鏡映像之法,攝字跡于石上,然后傅以膠水,刷以油墨,千百萬頁之書,不難竟日而就。”*(清)畹香留室編:《淞南夢影錄》,上海:進步書局影印,第26頁。石印技術屬于西方平板印刷術,制作省時省力,具有費用低廉和攜帶方便等優勢,一經引進便被很多出版商采用,“上海石印業發達,其所印中國書以百萬計”*《捷報》,1889年1月30日。。這些民辦書局及時引進石印技術,降低了生產成本,提高了印刷質量,大量發行《牡丹亭》曲本。“上海逐漸成為當時全國石印業的中心,擁有當時最先進的印刷技術,聚集著最優秀的技工,印刷量居全國之首,供應著各地的圖書。自此,印刷術在晚清社會傳播的格局初步形成,石印術以上海為中心,向全國各地輻射”*元青:《中國近代出版史稿》,天津:南開大學出版社2011年版,第101頁。。現代印刷技術使《牡丹亭》曲本的發行量大增。

結 論

晚清《申報》保存了《牡丹亭》文字的資料,且記錄了其舞臺表演和曲本出版等眾多信息。它以當時最先進的印刷技術,最發達的新聞出版機構和最新的傳播媒介傳播著《牡丹亭》各種信息。《牡丹亭》也改變了以往傳媒的局限,充分地利用新興的傳媒,以令人耳目一新的形式展現給讀者和觀眾。報刊傳播擴大了傳統戲曲傳播的途徑,使《牡丹亭》走出了宮廷和廳堂,登上大上海的戲曲舞臺,走進大眾的視野。

[責任編輯]黎國韜

尹麗麗(1973-),女,吉林省吉林市人,徐州工程學院人文學院副教授。(江蘇 徐州,221008)

* 本文系江蘇省社會科學基金項目“新世紀江蘇昆曲研究”(項目編號:14YSB008)的階段性成果。

I207.3

A

1674-0890(2017)04-033-08