青島基督教建筑文化遺產的空間生產機制*

趙斯羽

青島基督教建筑文化遺產的空間生產機制*

趙斯羽

作為一種較為特殊的宗教場所,被認定為文化遺產的基督教建筑,處于宗教空間與大眾生活空間的交匯處,其影響不僅限于宗教范疇,也涉及世俗領域。基督教建筑文化遺產的空間生產是一場連續的政治、宗教、資本實踐,在不同的歷史階段及社會背景下,通過不同的動力機制,促成了基督教建筑和與之相關的社會空間和城市景觀的再生產。作為文化遺產的基督教建筑不僅是社會歷史的象征,也參與建構社會歷史,生產社會結構,維系社會關系。青島的基督教建筑是青島近代史的產物,同時也主動地參與了社會變遷中的社會建構。

文化遺產 基督教建筑 空間生產

一、引言

隨著基督教在中國的發展,以及教徒人數的增長,基督教建筑已經在悄然間遍及我國城鄉的許多地區。在這些基督教建筑中,那些建造于較早時期、形制優美或富有歷史文化內涵的教堂建筑,有許多被認定為各個級別的文物保護建筑,并在旅游業發展的熱潮中成為旅游消費的對象,甚至構成城市景觀的組成部分,參與了地方的社會發展。基督教建筑成為文化遺產,是基督教傳播和文化遺產熱兩場全球化運動合力作用的產物。景教傳入中國后,留下了一些基督教建筑遺跡。但大規模的基督教傳教活動是伴隨著鴉片戰爭后的西方入侵得以開展的,中國許多著名的基督教建筑也建造于這一時期。20世紀80年代后,基督教在中國特別是鄉村地區的復興,引發了又一輪基督教建筑建造的潮流。在遺產政治和城市文化的語境中,基督教建筑形成了超越宗教領域、涉及世俗生活的商業價值,基督教建筑甚至成為了旅游消費的對象。基督教宗教建筑在無神論意識形態主導的國家成為文化遺產,宗教遺產在消費時代繼續發展,這些易被忽略的現象,反映出基督教建筑擁有豐富的社會文化意涵。

基督教建筑,因其所承載的社會文化信息,引發了建筑學者、歷史學者的關注。建筑學者首先對這些建筑遺產進行物質層面的分析,包括對其裝飾構件、建造手法的分析等。進而也有學者突破了物質層面,但這些關注主要是將基督教建筑視為一種物質遺產,并主要關注其對社會歷史的銘刻作用,如薛熙明*薛熙明、朱竑、唐雪瓊:《城市宗教景觀的空間布局及演化——以1842年以來的廣州基督教教堂為例》,《人文地理》2009年第1期。、李凡*李凡、司徒尚紀:《清至民國時期基督教在佛山傳播的空間透析——以教堂景觀為視角》,《熱帶地理》2009年第5期。、張蕓*張蕓、王彬、朱竑:《外來宗教在口岸城市的空間分布及擴散特征》,《地理科學進展》2011年第8期。等將宗教景觀與其所處的自然地理、人文地理環境一并研究思考,對廣州、佛山、福建的城市宗教景觀教堂發展變遷進行了梳理,并將其背后的社會因素合并起來思考,蔡凌*蔡凌:《事件人物“多樣性語境下的中國近代建筑解讀——以長沙近代教會建筑為例》,《建筑科學》2008年第3期。對長沙教會建筑的研究則從建筑史研究的理路,以事件、人物為線索,將長沙市教會建筑的復雜而生動的歷史過程重現出來。但這些研究缺乏對物質遺產的建構作用的關注,也缺乏對當下消費時代宗教建筑的新處境的解讀和回應。

隨著消費時代的來臨和旅游經濟的興起,宗教建筑逐漸成為一種文化遺產、旅游產品。這類現象也得到了學界的關注和回應。劉志偉*劉志偉:《“遺產”的現代性——〈文與物:國保單位佛山東華里的構建〉序》,《開放時代》2013年第5期。、朱嫦巧*朱嫦巧:《文物——一個帶有時間維度的文化認同物》,《四川文物》2007年第3期。指出了遺產政治背景下,遺產認定的消極影響,但這種關注缺乏對社會現實合理性一面的分析,即對宏觀的社會結構和政治經濟背景的分析。文物古跡,包括基督教建筑不僅是一種固態的物質遺產,本身也置身于世俗社會之中,要經歷在社會中的接受、再現。

隨著社會學研究的空間轉向*潘澤泉:《當代社會學理論的社會空間轉向》,《江蘇社會科學》2009年第1期。,許多社會問題的研究都在空間視角下展現出了更豐富的面向*何雪松:《社會理論的空間轉向》,《社會》2006年第2期。,文化遺產也在這個理論關注的視野之內。一些研究中已經從空間生產的角度對旅游文化遺產的空間生產進行分析,如孫九霞*孫九霞、周一:《日常生活視野中的旅游社區空間再生產研究——基于列斐伏爾與德塞圖的理論視角》,《地理學報》2014年第10期。從微觀角度對世界文化遺產開平碉樓與村落社區的空間生產邏輯進行分析,黃劍鋒、陸林*黃劍鋒、陸林:《空間生產視角下的旅游地空間研究范式轉型——基于空間涌現性的空間研究新范式》,《地理科學》2015年第1期。提出了文化遺產的空間生產的研究范式,郭文等則對惠山古鎮空間生產資本化進行研究,發現作為文化遺產的空間生產的內在沖突與融合。*郭文、王麗:《文化遺產旅游地的空間生產與認同研究——以無錫惠山古鎮為例》,《地理科學》2015年第6期。這些研究開辟了文化遺產研究的空間面向,卻對文化遺產與宗教空間的復合特性的關注并不充分。特別是缺少對基督教建筑的有針對性的研究,基督教因其社會組織上的特殊性,需要特殊處理。

因此,本文將文化遺產、基督教建筑、空間生產融為一個分析框架,選取擁有殖民歷史的近代興起的城市——山東省青島市的基督教建筑文化遺產作為個案進行分析討論。青島的基督教建筑在城市景觀中有重要的地位,保存較為完好,而且隨著社會變遷一直在進行著新的更替和再生產。本文通過作為文化遺產的基督教建筑的空間生產過程及背后的社會關系的分析,來進一步認識基督教在城市發展過程中的角色和作用以及他們之間的相互影響,并通過這一過程反觀宗教與地方社會的關系。并對基督教文化遺產的發展提出建議。

二、基督教建筑成為文化遺產(一)青島市基督教建筑歷史

在本文中,基督教建筑特指教堂建筑。早在1870年前后,美國北長老會的傳教足跡就已經踏至青島市的鄉野地區。嶗山區南北嶺教會和城陽區的西石嶺教會建造了如今青島轄區內最早的教堂。基督教在青島的大規模發展在1898年德軍占領膠州灣以后,一直到1949年,大量的外國教會在青島傳播基督教,建立了許多精美的教堂建筑,江蘇路基督教堂(基督教福音堂)系由德國殖民當局支持所建,修建于1903年,而浙江路天主教堂(圣米埃爾天主大教堂)是由德國天主教會自行籌建,籌備及建造過程歷時三十年,這兩座教堂是青島旅游資源的重要組成部分。到1949年建國前,青島共有教堂及聚會點有150多處。經歷過建國后宗教政策調整,到1980年前后,青島的教堂建筑留存30多處,其中一些已做他用。至今,根據市基督教兩會的統計數據,共有堂點40個,其中具有單體建筑的有16個(表1),其中一些被確定為文物保護建筑,并擁有更強的社會關注度,如江蘇路教堂、圣米埃爾大教堂、南北嶺教堂、浸禮會教堂,本文主要對這些教堂的空間生產的機制和背景進行描述和解讀。

(二)成為遺產的基督教建筑

文化遺產的熱潮,作為一場全球化運動,伴隨著基督教跨越世紀的全球傳播,前后相繼地塑造了基督教多元化的社會空間。文化遺產的基督教建筑與一般的基督教建筑不同,它既位于宗教領域,承擔宗教功能,也涉及世俗生活,這一類建筑從初建,重建,都與整個社會生活息息相關。

在文化遺產保護運動的背景下,江蘇路基督教堂、圣米埃爾天主大教堂、清和路教堂大禮拜堂等教堂建筑被評為歷史優秀建筑物,到目前(2016年10月)為止,青島的基督教建筑中(新教及天主教)被掛牌認可為文物建筑的有6座之多*劉敏:《青島歷史文化名城價值評價與文化生態保護更新》,博士論文,重慶大學,2003年。,其宗教價值和歷史價值,得到政府及公眾的接納和認可,也都成為了青島市的著名旅游景點。這些遺產常常成為象征資本,被決策者和規劃師認為是城市歷史和文化價值的代表物。如路德堂(清河路教堂)重建時,就考慮了其所處的步行街風格與教堂本身風格的協調和一致。*參見青島基督教兩會網站,http://www.qingdaochurch.com。殖民時代的宗教建筑是否能成為文物建筑,曾是一個備受爭議的問題。*王艷平:《關于對殖民建筑遺產性的教學討論》,《旅游學刊》2005年第1期。青島市殖民時代的基督教建筑,如江蘇路基督教徒、浙江路天主教堂,本身具有鮮明的西方特征,1949年代以前的青島市教堂多是由外國差會主導修建的宗教建筑,特別是江蘇路基督教堂最初是在德國殖民當局的主導下修建的,并僅供德國人使用,但這些歷史記憶并沒有影響其日后成為這座城市的遺產之一。教堂作為一種視覺形象,是在城市發展和城市文化逐漸形成的進程中,在全球化、城市化背景下被重新定義和接受的。

表1:青島市目前所存教堂表*內容根據《青島市志·宗教民族志》,青島基督教兩會網站公布的堂點信息,以及實地走訪補充所得。(不包括已經不用做禮拜的舊教堂)

三、基督教建筑文化遺產空間 生產的機制與背景

將作為文化遺產的基督教建筑視為一個統一的對象考察,是因為其具有同質的特征,即處于世俗社會和宗教空間的交集,但對其進行仔細考察,則會發現,這些遺產建筑各自形成于不同的歷史背景和動力機制之中。在列斐伏爾關于空間的論述中,空間生產“就是空間被開發、規劃、使用和改造的全過程,空間的形成不是設計者個人創造的結果,而是社會生產的一部分,受多種社會驅動力的控制。”*孫九霞、周一:《日常生活視野中的旅游社區空間再生產研究——基于列斐伏爾與德塞圖的理論視角》。以本文的案例來講,青島市基督教建筑文化遺產的空間生產,既包括在殖民時代和基督教傳播背景下西式教堂的建造,也包括由本土信徒在不同時代主要依靠自身力量建立的社區教堂,還包括在現代化背景下,在旅游業發展的刺激下對教堂建筑文化遺產的改造、開發。總的來說這類空間生產可以分為三種類型,第一種西方殖民者的統治服務為目的,采用象征的機制,通過宗教建筑傳遞政權、教權的文化。第二種是以嵌入具體的社會關系為主要方式,依托特定的社會團體實現建筑的建造。第三種則是以資本化為主要機制,在市場和資本的力量下進行社會生產。下文就對青島市基督教建筑文化遺產的空間生產的機制和背景進行具體分析。

(一)象征:西方文化的入侵及其反抗

“空間在馬克思主義社會學家眼中不應只是充當一種輔助物或背景,恰恰相反,它本身就是主角,空間是可以將經濟、政治、文化子體系重新加以辯證整合的一個新的視角。”*李春敏:《列斐伏爾的空間生產理論探析》,《人文雜志》2011年第1期。空間的生產是社會關系的生產,也是社會關系的合法化過程。象征是空間生產的一種較為常見的形式。在本文的案例中,象征的空間生產機制是指統治者或者強權者、建造者以對空間生產的操縱來滿足特定的需求,如殖民政府通過建造精美的教堂來彰顯西方文化的先進和文明。青島市大部分基督教建筑都建于1949年以前,在這一時期教堂建造的主體主要有三種:一、殖民統治者,二、外來國家、教派的宗教團體,三、新興的本土教徒。這三種不同主體以不同目的建造基督教建筑,但都使用了有鮮明象征意味的空間元素和視覺符號。

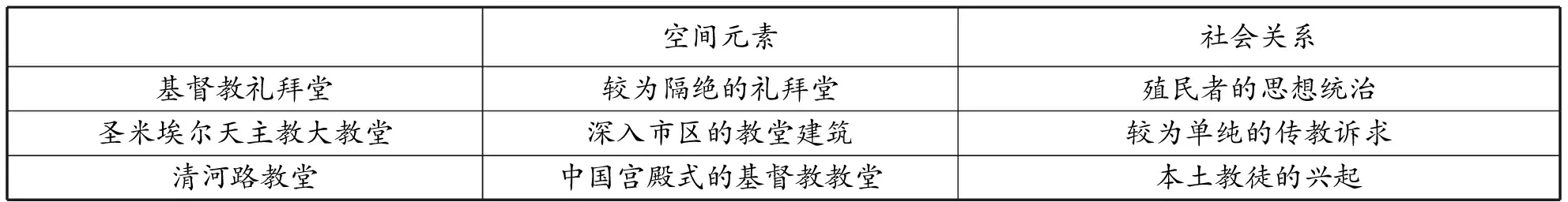

江蘇路基督教堂,是在德國殖民當局的主導下修建的,有著鮮明的殖民建筑特色。這是一座為殖民者服務的教堂,僅供禮拜使用,“與中國人無關,并從建筑這個方面極大地滿足與適應他們那種思鄉懷家之情。*徐飛鵬:《中國近代建筑總覽·青島篇》,北京:中國建筑工業出版社1992年版,第25頁。”因此,在選址上稍顯隱蔽,在視覺符號上則彰顯了同一時期德國建筑的審美追求。教堂坐落于一座小山之上,進入教堂需拾級而上,與背后的信號山和南麓的平地形成視覺上的遺世獨立的神圣感,造成遠觀的視覺效果。在視覺形象上則有著鮮明的西式教堂的特點,建筑整體呈德國古堡式,立面粗琢的石塊顯出粗狂的羅曼風格。建筑學者、歷史學者已經從專業角度對這座著名建筑給出了足夠的解讀。作為以象征機制生產的基督教建筑文化遺產,它的社會影響主要是在建造藝術方面。在專業領域以外的社會生活中,并不是具有豐富內涵的建筑手法,而是一些重復出現的構件細節更引人注目。例如,馬牙石的在建筑底座、路面和臺階的多處運用,就使其成為了一個隱喻般的象征符號,馬牙石在日后本土宗教人士的表達、著述中多次出現,這些石塊的運用體現了基督教信仰的堅定,《圣經》文本中不乏用路和石頭來比喻真理的文字。通過宗教建筑及其空間生產,舶來的基督教信仰、文本構建的知識世界與本土人士的精神世界得到了鏈接和溝通,同時西方文化得以緩慢地滲透進本土文化之中。與上述江蘇路基督教堂相同,浙江路天主教堂對視覺符號傳達宗教價值的作用同樣十分重視。像大多數天主教教堂一樣,青島圣米埃爾天主教堂擁有圣母瑪利亞像,玻璃上由耶穌門徒的畫像構成。*參見鄧強、劉敏:《青島圣彌愛爾教堂研究》,《山西建筑》2008年第23期。參見徐飛鵬《中國近代建筑總覽·青島篇》,第23-30頁。與江蘇路基督教堂不同的是,在青島的天主教會并沒有政府的強有力的支持,也不同于殖民當局有著具體的殖民訴求,而是更加注重對于本土居民的在宗教上的影響。因此在選址上,考慮到接近華人居住的區域,并且不設圍欄,以開放歡迎的態度接納本土信徒的來訪。這也為浙江路天主教堂日后在城市景觀中的作用提供了條件。與有明顯的西式風格的教堂不同,作為對于上述這種外力的、強權的抵抗,清河路教堂從初建時的一般形式,逐漸演化為一座的中國宮殿式的教堂,被稱為為“臺東大廟”*臺東是青島市人流最旺的步行街,臺東有“三大怪”:東南西北掉了向、教堂建成中國樣、圖畫也能爬上房。參見李明:《青島,老房子的記憶》,濟南:山東畫報出版社2004年版,第117頁。。1900年,作為總督顧問的青島信義會創始人昆祚,在現清和路的42號創辦柏林教會,這是青島的第二座禮拜堂。1940年,在得到了美國信義協會青年團國外布道會的捐助后,路德堂在原教堂的基礎上,開始改建宮殿式的大禮拜堂。這座中式教堂,是伴隨著本土教徒的興起而出現的。總的來說,這三座教堂,象征了不同的社會力量,是直接的對社會的反映,具體來說是對不同社會運動、思潮的反映(表2)。上述基督教建筑的空間生產即是以象征的機制被制造和修改的。在這場東西方遭遇的歷史進程中,西方殖民者和傳教士的到來,并不是簡單地與青島本土人士形成對立的群體,而是加強了本土社會的分化,除了是一場政治、宗教的全球化運動以外,更是一場影響持久的文化傳播運動。

表2:基督教建筑空生產與社會關系

(二)嵌入:鄉村教堂的建造

作為一種分析策略的“嵌入”,由波蘭尼首創用來描述經濟與社會的關系,強調經濟從屬于社會的基本屬性。近年來,嵌入概念被廣泛地使用于社會學研究當中。空間生產的嵌入機制,是指空間生產的過程依托于特定社區的社會關系,空間是社區權力結構和社會關系的反映。

青島最早的教堂并非引人注目的德國人所建的兩座精美建筑,而是分布在嶗山鄉區的鄉村教堂——南北嶺教堂。這座鄉村教堂的建造和重建,主要是依靠本土社區信徒的力量。南北嶺教堂是坐落于青島市嶗山區的山脈中的一座歷時150年的鄉村教堂,是鄉土社會中的社區教堂。1873年,先于德國教會憑借殖民勢力在青島展開的傳道活動,美國北長老會已經在青島鄉區,在即墨、膠州等地建構了教會網絡。南北嶺村民集體皈信基督教之后,當時長老會奉行“自傳自養”的傳教原則,信教的南北嶺村民在教會的幫助下自籌資金,親手建造了一座簡易教堂*連警齋:《郭顯德牧師行傳全集》,上海:上海廣學會,1940年,第332頁。。與城市教堂不同,鄉村教堂有很強烈的社區屬性。鄉村教堂多是由世代居住的社區居民承建,依托穩定的社會關系,基督教信仰通常也都嵌入*嵌入是新經濟社會學首先提出的概念,在這里借用這一詞語闡釋基督教信仰與農村社區生活的關系。到具體的社區社會網絡和村莊秩序之中。教堂的修建、改造已經是社區生活的公共事件,社區教堂的發展變遷與當地的社會生活相協調。所以鄉村教堂的視覺形象的制造更多的是“地方性知識”的體現,并不在意其視覺風格,以滿足基本的宗教活動需要為目標。

嵌入鄉村的社區教堂的形成,有著深刻的社會歷史背景。鴉片戰爭后期,西方傳教士大規模地涌入中國,其中一部分選擇了鄉村傳教作為主要方式。一方面是因鄉村人口所占比重較大,另一方面因為鄉村居民對西方教會的敏感度相對較低。青島是在殖民刺激下形成的近代城市,城鄉發展極不平衡,鄉區生活貧苦,基督教恰恰成為生活的寄托,還可以為貧瘠的鄉村帶來社會資源。因此,基督教在這些鄉村以各種形式繼續發展,產生了一批鄉村教會,基督教發展的規模直接取決于其對鄉村社會生活的嵌入程度。每個社會為了能夠順利運作其邏輯,必定要生產出與之相適應的空間。隨著鄉村教會發展,就有必要重修或重建教堂。

有了教堂,才可以按時如期舉行教會活動,舉辦婚禮,進行復活節、受難日、圣誕節的大型的宗教活動。而活動的安排、籌備需要組織人員的工作,這就使得借由教堂落成的社會再生產機制得以推行和運轉。近年來,鄉村教堂的興建,使得在鄉村形成一批教職人員,在城市化的進程中,不僅這些鄉村教堂可以變為城市教堂,相當一部分來自這些鄉村教會的非職業或半職業化的信教群體進入青島市教會成為專職神職人員。在這一社會過程中,基督教建筑作為物,發揮了主動的建構作用。

(二)資本化:城市景觀、旅游文化與宗教空間

不同于殖民時代的宗教建筑要為強權服務,改革開放后的宗教建筑的空間生產,已經不需要為強權服務,轉而形成一種象征資本,以資本化的機制,間接地影響、作用社會生活。資本化的機制是指教堂建筑成為一種象征資本,可以被轉化為其他資源,而不是直接為西方殖民者服務。消費機制,是指教堂的建造、改造是在市場、消費主義的背景中得以形成的。基督教建筑的社會建構作用,在市場化和資本化的背景中得以實現。

作為文化遺產的清河路教堂、圣米埃爾天主教堂,在旅游業發展的背景下,都迎來了重修重建。2000年5月5日至2001年9月3日,位于青島市步行街的清河路教堂的房屋進行全面改造,除大禮拜堂由市基督教兩會進行大修外,其余房產全部參加威海路步行街統一改造。改造后的清和路教會煥然一新,成為威海路步行街的一處景觀*參見青島市基督教兩會網站。與此情形類似,在青島市中山路歷史街區的改造工程中,天主教堂及其前廣場成為改造項目之一。在《青島市中山路商貿旅游區改造規劃設計》*李匡:《城市舊區更新與復興設計研究》,博士論文,清華大學,2004年。中,天主教堂所在的中山路片區被總結為四個總體特色:海路交融特色、歐陸風情特色、浪漫懷舊特色、文化與宗教特色。在經濟發達的地段中,天主教堂區也成為了一個重點控制地段,其具體的要求是形成適度規模的居民休閑空間,在規劃指導下,該區域形成分布有咖啡廳、啤酒屋、文化用品商店等,并以浪漫懷舊和宗教文化為特色的區塊。天主教堂本身的異國情調,在消費主義話語下,成為許多“文藝青年”聚集地,而他們也成為了上述規劃中商業活動的目標消費群體。在上述整體規劃中,基督教堂兼具三自辦公室、景區和宗教空間的角色,周六日進行宗教活動時對信徒免費開放,在其他時段對參觀的游客收取門票。在旅游業發展的背景下,宗教建筑成為文化資本,以資本化的機制獲得發展。宗教建筑既是宗教空間,又是旅游資源。信徒、游客分別有不同的策略在這一空間中活動。安排得當,并不會產生沖突,反而可以互相促進。

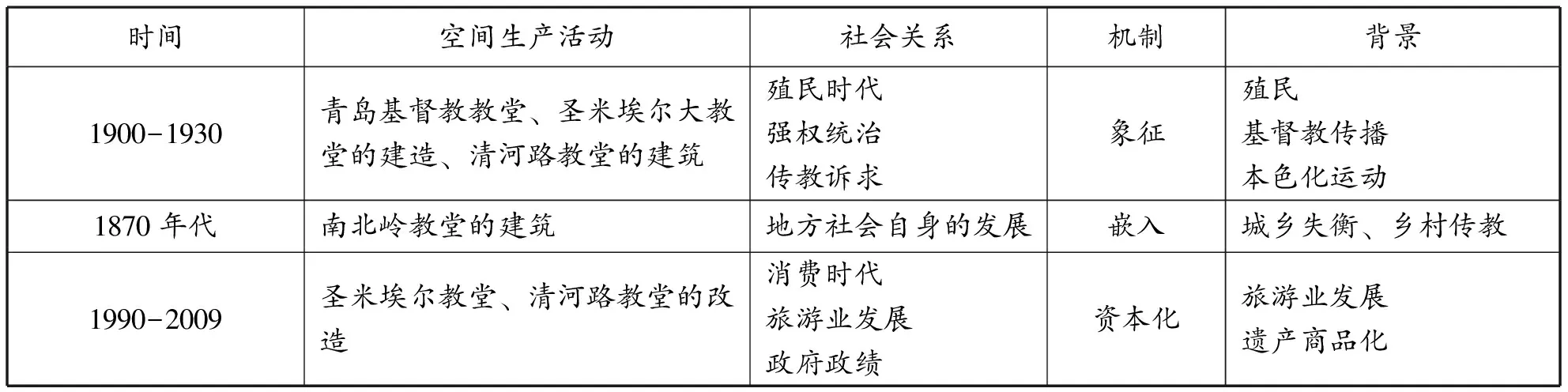

綜上所述,青島市基督教建筑的空間生產有著三種不同的機制,分別形成于不同的時代背景,回應不同的社會需求,適應不同的社會關系,總的來說。在象征機制下的基督教建筑的空間生產,主要適應殖民時代的強權統治和西方文化的強勢輸出;在嵌入機制下建造的基督教建筑則適應了本土鄉村社會自身的發展趨勢;而在資本化機制下進行的基督教建筑的改造規劃等空間生產,則是適應了消費時代、遺產市場化的社會趨勢(表3)。

表3:青島基督教建筑文化遺產空間生產的機制與背景

四、結論與建議:基督教建筑與 社會的動態關系

通過對青島市作為文化遺產的基督教堂的梳理,可以發現青島市的城鄉教堂雖然共享同一種信仰,但具體的教堂與教會都有自己的社會網絡和歷史意義。從“奪人先奪志”的殖民策略,到建造花園城市的規劃理念,從鄉土社會網絡的表征,到象征資本與宗教建筑的結合,圍繞著作為文化遺產的基督教建筑這一核心命題,我們可以看到基督教建筑的背后,是政治、文化、經濟、宗教等復雜的社會進程,每座基督教建筑背后都是一個獨一無二的創造過程。而基督教建筑是歷史的銘刻物,是基督教教義和基督教中國化的象征。

基督教建筑在中國的社會語境中能夠獲得文化遺產的身份,一方面,是由于基督教建筑本身的藝術價值得到了社會的認可;更重要的原因是其所象征的歷史價值、宗教價值,在全球化趨勢和話語中,得到了認可,這也說明了中國社會對于世界性宗教開放和接納的態度。基督教建筑的建成和合法性的取得,使得基督教建筑背后的社會關系得以維系,社會結構得以再生產,促使了基督教群體的增長。另一方面,基督教建筑的建造,有助于青島市形成有著歐陸風情的旅游城市風貌,基督教建筑與其他殖民時代的建筑遺存共同構成了這座旅游城市的象征資本。

空間是社會關系的反映,同時也建構社會關系。空間與社會是互動的關系,而非簡單的決定與被決定的關系,空間既是社會發展的背景和條件,又是社會活動的產物。因此,空間的物質形態會成為社會歷史的銘刻物,空間自身也會形成一股力,建構社會生活。基督教建筑的空間生產也遵循這一規律(見下圖)。基督教建筑的建造主體并非全然是出于宗教信念的教徒,亦無法避免政治、商業的考量,宗教與資本的關系絕不是割裂或涇渭分明的。正是宗教與世俗生活的交匯處,基督教建筑的影響超越宗教場域,進入世俗生活。在特定的歷史背景下,宗教建筑可以為政治、經濟目的服務,不僅要看到資本、社會結構對宗教建筑的影響,也要看到宗教建筑反過來對社會的建構作用。

圖:基督教建筑與社會的互動關系

[責任編輯]王霄冰

趙斯羽(1986-),女,山東濟南人,中山大學人類學系博士研究生(廣東 廣州,510275)

* 本文系國家社科基金重大項目“中國宗教藝術遺產調查與數字化保存整理研究”(項目編號:11&ZD185)的階段性成果。

G122

A

1674-0890(2017)04-096-06