印度和不丹:特殊關系背后

張曉東

最近這段時間,“印軍越界進入中國領土”事件頻頻登上全球媒體頭條。但實際上,印軍越界進入的中國洞朗地區,位于中國西藏自治區亞東縣,西與印度錫金邦相鄰,南與不丹王國相接。1890年,中國與英國簽訂《中英會議藏印條約》,劃定了中國西藏地方和錫金之間的邊界。根據該條約規定,洞朗地區位于邊界線中國一側,是無可爭議的中國領土。目前,洞朗地區與錫金之間的邊界是中印邊界錫金段的一部分;此次印度邊防部隊越界的地點與中國、印度、不丹三國交接點問題沒有關系。而且,中不邊界問題是中、不兩國的事情,與印度無關。印度作為第三方,無權介入并阻撓中不邊界談判進程,更無權為不丹主張領土。

這就引發了一個頗為有趣的話題:印度為何會在此次事件中自稱代表不丹王國的利益?

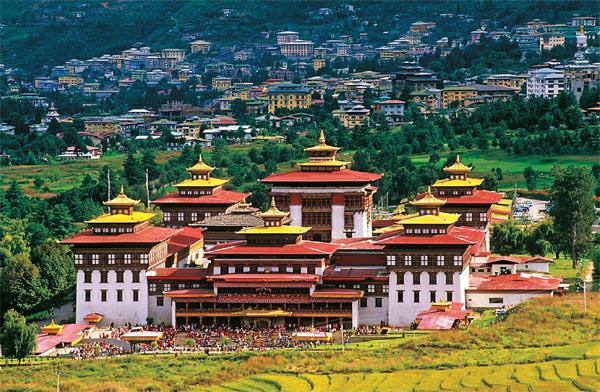

不丹首都廷布

原來,名義上作為獨立主權國家的不丹曾長期是印度的“被保護國”,根據一系列的條約和協議,不丹的外交政策要接受新德里的所謂指導。盡管中不雙方在陸上接壤,但中國和不丹的雙邊關系在很大程度上一直受到印度的干擾。

值得注意的是,不光是和中國沒有建立外交關系,“接受新德里指導”的不丹也沒有和其他很多重要的大國建交,包括美國、俄羅斯、英國和法國這四個聯合國安理會常任理事國。

“特殊關系”

位于喜馬拉雅山山麓的小國不丹一直以來充滿了神秘色彩,直到近代以來西方殖民主義對其入侵,掀開了它成為大國博弈棋子的歷史。1772年,在印度立足后的英國殖民主義者染指不丹,使其成為英國保護地;1865年,英國東印度公司又強迫不丹簽訂《辛楚拉條約》,割讓不丹2000平方公里的土地;大約半世紀后,英不之間再次簽訂了《普那卡條約》,規定不丹在對外事務上受英國指導。

一般認為,《普那卡條約》是當今印度-不丹特殊關系的最早源頭。印度獨立之后,印度政府通過1949年的《永久和平與友好條約》,從英國那里繼承了“指導、保護”不丹的特殊權利。這意味著印度不僅可以作為不丹的所謂保護國干涉不丹外交,也在不丹國內有駐軍——在中國和不丹的邊境上,常年駐守的除了不丹軍隊以外,還有印方的指揮官。

美國《外交學者》網站曾刊文稱,現今印軍在不丹領土上有著相當數量的駐軍。印度東部陸軍司令部和空軍司令部本身就承擔著所謂“保護”不丹的任務。由一名少將負責的印度軍事訓練大隊在不丹安全部隊訓練中發揮著關鍵作用。

印度首任總理尼赫魯1958年在印度國會發表演講中曾經說過:“任何對不丹的進攻,都被自動視為對印度的進攻”,兩國之間的“大哥帶小弟”的特殊紐帶可見一斑。

不丹現任國王吉格梅凱薩爾·納姆耶爾·旺楚克和王妃吉增·佩瑪

《永久和平與友好條約》不僅從軍事和外交意義上讓不丹附庸于印度,也讓不丹在經濟上成為印度的附屬國。《印度斯坦時報》稱,印度現在是不丹最大的貿易伙伴,不丹有79%的進口貨物來自印度,而出口產品的90%也流向印度。

除此以外,不丹貨幣與印度盧比掛鉤,石油消費全部來自印度,生產的近九成水電由印度控制,而水電出口收入占不丹財政預算的30%。從水電站、公路到學校和醫院,今日不丹的很多基礎設施建設都有印度資本的色彩。

事實上,即使是印度公民,也在不丹境內享受有其他外國人無法享受的特權。比如,近年興起的不丹旅游業,規定外國人入境時必須參加由不丹政府認證的特別旅游團,還需要每天消費200美元以上;然而對印度游客來說,前往不丹并不會這么麻煩,他們可以以散客身份免簽入境不丹——如今被不丹豁免簽證的國家只有三個,除了印度以外還有孟加拉國和馬爾代夫。由于印度對不丹的外交和軍事有著非常強大的影響力,兩國邊境也基本不設防。

不丹的反抗

名義上是聯合國會員國之一的獨立主權國家,實際上卻在內政外交政治經濟諸多方面處處受制于新德里,這就是小國不丹所要面臨的現實困境。不丹一代又一代領導人采取了各種各樣的迂回方式,試圖減少印度方面的操控,逐步實現國家的自力更生。

1949年條約之后,不丹曾經有一段時間甚至無法直接和除了印度以外的國家展開經濟交流。直到1960年,印度政府才允許不丹和一家瑞典企業合建造紙廠,并邀請法國專家到不丹展開醫療服務。

在1962年的中印邊界自衛反擊戰中,不丹對印度軍隊利用不丹領土展開軍事行動大為不滿,并表示1949年的條約“不是防衛條約”。《第一印度》網站作者沙布漢·格拉什認為,這是不丹領導層第一次公開表達對印度駐軍的不滿。

在此之后,不丹尋求自主權的步伐加快:1969年不丹首次發行了自己的貨幣扎努姆,并規定扎努姆與印度盧比以1:1的方式互換通兌;次年,不丹自己的外交部宣告成立;又一年后,不丹正式成為了聯合國會員國。

1978年,不丹駐新德里的使節團宣布更名為不丹皇家大使館,這在當時成為轟動兩國的政治事件。很多印度人第一次感受到了不丹渴望獨立自主的強烈愿望,并將其視為對1949年條約的某種意義上的“背叛”。1979年9月,不丹時任國王吉格梅·辛格·旺楚克又表示,印度提供給不丹的外交指導意見“不再具有強制性”。

不丹能夠減少對印度的依賴得益于其逐漸打開的外交通道——該國不僅僅與鄰近的孟加拉國、馬爾代夫和尼泊爾等國建立了外交關系,還將大使館開到了比利時和科威特等國。此外,像國際貨幣基金組織等非政府機構也給予了不丹財政上的援助,讓它能夠減少在經濟上對印度的依賴。

到2007年,不丹終于迎來和印度重新修訂1949年條約的契機。新的印度-不丹友好合作條約剔除了“不丹必須接受印度在外交層面指導”的條款,賦予了不丹更多的獨立自主權,此外還首次允許不丹獨自從第三方國家進口武器。

不難看出的是,在過去的幾十年里,不丹在走向真正意義上主權國家的路上進步不少,但在《連線》雜志印度分社的P·斯塔布丹看來,在可見的未來,不丹并不敢完全將印度的影響力驅逐出境,“印度更不會允許不丹這么做”。

斯塔布丹舉例稱,與境況相同的尼泊爾相比,不丹從來沒有在新德里面前打過所謂的“中國牌”,對于印度在不丹境內攫取水電資源的做法,不丹也沒有太大的反對聲,反而還幫助印度打擊不丹境內的印度反政府武裝。

現任印度總理莫迪也深知不丹的戰略重要性。2014年當選總理后他出訪的第一站就是不丹。莫迪承諾繼續加大對不丹的經濟援助,尤其是在IT領域。印度媒體當時評論稱,“莫迪專程到不丹,就是為了確保不丹不倒向中國”。

“幸福國家”的不幸

當今的不丹常常被視為世外桃源般的美好象征。這個深居高山峽谷間的小國面積和瑞士相仿,因為高端旅游業的引入逐漸成為了工業化地區居民心中“人生必須到訪的圣潔目的地”。

這樣獨特的國家品牌形象在很大程度上要歸功于前任不丹國王吉格梅·辛格·旺楚克在1972年創造的所謂“國民幸福總值”(GNH)概念,這個概念倡導政府領導人和公民都不要單一地關注經濟衡量指標GDP,而是要更關心國民內心的幸福感。不丹政府還將GNH指標細化成了心理幸福、生態、衛生、教育、文化、生活標準、時間使用、社區活力及良好的管理狀態這九大區域,每個區域都有相應的指數標準。

現任印度總理莫迪也深知不丹的戰略重要性。2014年當選總理后他出訪的第一站就是不丹

一方面,GNH的引入讓許多工業化國家開始反思片面追求經濟發展帶來的某些負面效應,比如環境污染、心理疾病等;但也有批評者認為這項指標太過主觀,是政客為推卸經濟發展不力的責任而創造出來的“噱頭”。

以不丹的例子來看,GNH的諷刺意義更是有些明顯:作為全球最后一個通電視和網絡的國家,該國國民曾長期生活在與世隔絕的環境中,也無法與外界做比較,因此會產生“盲目的幸福感”。更甚者,在聯合國的《最不發達國家》報告中,不丹長期在列,其極度落后的經濟面貌和基礎設施很難讓人信服其“幸福國家”的說辭,這和歐洲一些發達國家的幸福指數有著天壤之別。

從長期來看,不丹在經濟上對印度的嚴重依賴也很難讓不丹人“幸福”起來。印度學者比哈·比斯特發表于2012年的一份研究指出,不丹約有60%的政府開支都用來從印度進口貨物,其國內企業在印度資本和產品面前幾乎沒有任何競爭力。比斯特估計,約有90%到95%的印度對不丹援助,在實際上都以某種形式還了回去。另外,因為貨幣長期與印度盧比掛鉤,不丹政府在匯率控制上也非常無力。

比斯特指出,由于不丹國內沒有像樣的工業門類,大量的產品都需要進口,這也導致不丹政府對外(主要是對印度)負債累累。在2011年度,不丹的政府負債率竟然占到了其GDP的八成。

2007年修約之后,印度控制不丹的法理依據已經消失。因此,從經濟上來制衡這個弱小的國家是新的途徑。《外交學者》曾報道稱,2013年不丹大選前夕,印度通過停止對不丹提供家用燃氣和柴油補貼等手段使不丹國內燃料價格翻倍,讓尋求連任且有意與中國建交的首相吉格梅-廷萊在選舉中落敗。

如今,印度以不丹為借口侵入中國領土,不僅侵犯了中國的領土主權,而且是對不丹主權和獨立的挑戰。