重新發現中國園林

1937年,留學美國、游歷歐洲歸來的童寯,在建筑設計之余開始遍訪江南園林,于戰亂之際寫成《江南園林志》一書,被認為是近代以來開啟中國園林研究第一人:“吾國舊式園林,有減無增。著者每入名園,低迂歔欷,忘饑永日,不勝眾芳蕪穢,美人遲暮之感!吾人當其衰末之期,惟有愛護一草一椽,庶勿使為時代狂瀾,一朝盡卷以去也。”

若干年后,童寯的孫子——同濟大學城市規劃學院教授童明,也開始投入園林研究,被稱為當代“園林四君子”之一。

茅頂不禁歐風

我是童寯最小的孫子。從我1968年出生,一直到他1983年去世,我都和祖父生活在一起,而且有很長一段時間,我跟他睡一個房間。我小時候正值“文革”,祖父留給我最鮮明的印象就是一個背影,整天在小閣樓里沒頭沒腦地看書、寫文章、畫畫,大夏天也大汗淋漓地在那里寫和畫,那是他的一段高產期。那時他已經70多歲了,作為中國“第一代建筑師”的代表人物之一,他遠離了塵世的喧囂,時光的沙子正逐漸地埋沒著他。

他給人的印象是很少笑,甚至很少微笑,即使開玩笑也繃著嚴肅的表情。我小時候很怕祖父,后來逐漸意識到,他這種令人敬畏的嚴肅氣質,一方面是因為“文革”的影響,另一方面則來自一種文化慎獨。在他深層的精神世界里,時刻秉承著與生俱來的文人傳統,不依附政治權勢,不以時俗為轉移。對他來說,做學問是一件極其嚴肅的事情,他時刻在同精神上的懈怠做斗爭,也相應地采取了更為冷靜的態度來對待文化和歷史。

祖父的一生經歷了三個朝代——晚清,民國,共和國。他出生于一個滿族家庭,后來考取了清華留美預備班學建筑。他多年后說,他選學建筑專業的動機,主要是爭取自食其力,“靠技術吃飯,盡量不問政治”。1925年,他啟程赴美留學,進入賓夕法尼亞大學,與楊廷寶、趙深、陳植、梁思成是不同級的同學,如果再加上留學日本的劉敦楨,正是日后的“中國第一代建筑師”。

祖父回國后,一開始在東北大學任教,后因1931年“九一八事變”爆發倉促移居上海,與趙深、陳植共同組建了華蓋建筑事務所。三人相約在復古潮流中,摒棄“大屋頂”,堅持創作有機的、功能性的現代主義建筑,這并不是對于中國傳統文化的拒絕,而是對于一種幼稚的簡單化的拒絕。

回顧起來,第一代建筑師的集體崛起是一個耐人尋味的現象。以現在的視角來看,他們來自一個封閉而落后的國度,處在嚴重缺乏信息與氛圍的環境中,而且在外留學時間并不算長,多則五六年,少則三四年。而不可思議的是,他們對于國外發達的技術與文化的吸收是如此快速,之后幾乎個個成為中國建筑界的棟梁之材。

對于年齡相仿、經歷相似的第一代建筑師來說,山河破碎現實下的使命感和責任感是非常強烈的。在當時的建筑界,存在著“五四”時期傳承下來的“體用二分”的社會思潮:官方認可的建筑風格為內藏鋼筋混凝土、頭戴大屋頂的建筑,如南京的中山陵、金陵女子學院、南京博物院,而這一風格的代表人物——美國建筑師墨菲,甚至被聘為國民政府的建筑顧問。

他們歸國之后的走向各有側重。大致可以認為,以劉敦楨、梁思成為代表,側重于中國傳統文化的發掘與搶救,以營造學社為陣地;楊廷寶、董大酉、徐競直等,側重于中國傳統風格復興的建筑創作;而趙深、陳植則顯得較為開放,所創作的建筑更具西方現代風格。

建筑學家童寯,1930年于德國法蘭克福

祖父在其中是更為復雜的一個。盡管他的學術觀念中同樣也充滿著民族文化的情感,但他對于傳統價值觀的看法頗為冷靜。一方面,在盛吹西化之風的環境中,祖父對于中國建筑狀況深堪憂慮:“誠恐茅頂不禁歐風,竹窗難當美雨。”但他秉持一種進化論觀點:“現今建筑之趨勢,為脫離古典與國界之限制,而成一與時代密切關系之有機體。科學之發明,交通之便利,思想之開展,成見之消失,俱足使全世界上建筑逐漸失去其臨時與地理之特征。”所以,面對當時的所謂“復興式”建筑,他不客氣地將其稱為“辮子式建筑藝術”,從20世紀30年代就開始撰文批判。他曾說:“以宮殿的瓦頂,罩一座幾層鋼筋水泥鐵窗的墻壁,無異穿西裝戴紅頂花翎,后垂發辮,其不倫不類,殊可發噱。”而最讓他厭惡的,是那些膚淺的“蟒袍玉帶下,穿毛尼卷筒外褲和皮鞋的‘文藝復興的紳士們”。

可以說,他人格中的雙源性是非常鮮明的——非常西方又非常中國,極其保守又極其現代。他一生很洋派,總是西裝革履,對技術和時代的思潮非常敏銳,建筑風格也堅持現代性。但他骨子里又是傳統的中國文人,曾提到倪攢的山水畫,“從來不見一人,只二三棵枯樹,幾塊亂石,有時加一亭子”,自認就是“陶醉于這種畫中的人”。

對于中國新建筑的走向,祖父也并不以單一的民族文化特征為標準,而是在一個更高的層面上探討:“如何在中國創造按外國方式設計與建造,而又具有‘鄉土外貌的建筑,正是一個令中國建筑師大傷腦筋的問題。”他認為:“西方依然有用木、石、磚、瓦傳統材料設計成為具有新建筑風格的實例,日本近30年來更不乏通過鋼筋水泥表達傳統精神的設計創作,為什么我們不能用秦磚漢瓦產生中華民族自己的風格?西方建筑家有的能引用老莊哲學、宋畫理論打開設計思路,我們就不能利用固有傳統文化充實自己的建筑哲學嗎?”

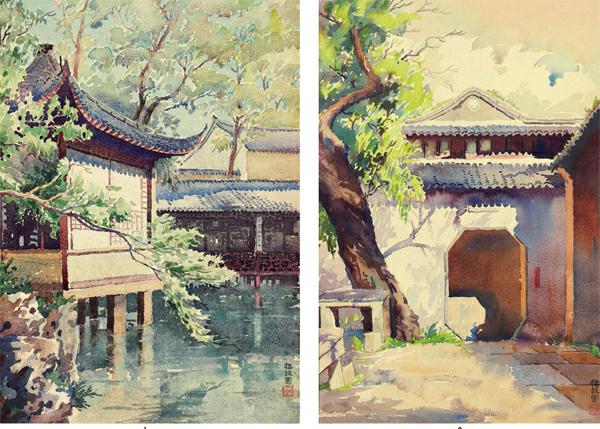

《江南園林志》

祖父一生中最有影響的著作是《江南園林志》,被公認是繼明代計成《園冶》之后,中國近現代園林研究的開山之作。從某種意義上也可以說,他重新“發現”了中國古典園林,將園林帶入當代。

《江南園林志》初步成形于1936年,當時對園林也感興趣的劉敦楨來上海與祖父見面,看到了初稿,當即決定由營造學社出版。梁思成見稿后也專門寫信贊賞,還邀請他去清華任教。不過兩人的學術訴求完全不同,估計這也是他后來沒去的原因吧。書稿在排印時盧溝橋戰事爆發,其手稿照片和測繪圖紙被營造學社存在天津銀行的地庫里面,在次年的一場洪水中全部泡爛了。這本他36歲時寫成的書,最終得以出版是在1963年,他已是花甲老人了。劉敦楨在出版時補寫的序言中說,童寯的寫作初衷是“目睹舊跡凋零,與乎富商巨賈恣意興作,慮傳統藝術行有澌滅之虞”。

同濟大學城市規劃學院教授童明

祖父介入園林研究是從1932年就開始了,其實最初是一種業余愛好似的游覽。那時候祖父剛從東北到上海,和江南文化是沒有任何交集的,相當于進入了一個全然陌生的世界。很難考證這是如何開始,很可能是初至上海的某個周末,他與搭檔趙深和陳植兩人在城隍廟聚會時,無意間進了旁邊的豫園。可以想象,江南園林的景象對于一位接受西方古典建筑教育的學者來說是極其震撼的。于是他做出計劃,基本每個周末都往返于江浙滬一帶的園林之中,以至于當時在天津工作的摯友楊廷寶到上海時,他的招待也就是兩人約好一同前往。據大伯童詩白回憶:“星期天父親很少在家休息,他休息的方式是帶著照相機到上海附近或鐵路沿線有園林的地方去考察,偶爾也帶我去,那些地方有些是荒蕪的園子,主人早已不住在里面,父親向看守人說明來意并給一些小費后,就能進去參觀照相。”

當然事情并未總是如此浪漫。30年代城市之間的交通很不方便,火車汽車的線路極其有限,大多數的市鎮可能還只能坐船前往。由于正值抗戰期間,祖父有兩次在調研昆山、吳江兩地時,還被誤認為日本奸細而抓進警察局。進入園林之后,他并無幫手,一般只能自己一人進行踏勘,無法測量時,只能用步數來估算,竟然也能八九不離十。

那時的園林并非如今景象,從他的諸多園林文章中,以及一些30年代的老照片中可以看出,很多已經是房屋傾塌、假山荒蕪、雜草叢生了。面對戰亂時局和園林狀況,祖父在《江南園林志》前言中感慨:“吾國舊式園林,有減無增。著者每入名園,低迂歔欷,忘饑永日,不勝眾芳蕪穢,美人遲暮之感!吾人當其衰末之期,惟有愛護一草一椽,庶勿使為時代狂瀾,一朝盡卷以去也。”這種緊迫感促使他將業余考察轉化為嚴謹的學術研究,而且在之后的50多年間,對于園林的研究始終勤耕不輟。

中國古典園林的研究難度眾所周知。在歷史上,園林雖然整體上由園林主人進行規劃,但是實際操作者大多為匠人,因此造園方法很難流傳。比較系統而完整地論述造園的原則、要素、經驗等方面的理論專著首推明代計成的《園冶》,其他則散見于詩文、繪畫以及方志小說,這些雜識記錄都有些斷錦孤云,不成系統。祖父也意識到這一點,他曾批評古人:“除趙之壁《平山堂圖志》、李斗《揚州畫舫錄》等書外,多重文字而忽圖畫……昔人繪圖謂之為園林,無寧稱為山水畫。”因此,在總結古人造園經驗的基礎上,他的貢獻主要在于,它為這門傳統建筑技藝納入了現代科學的方法,具體表現為他在江南一帶花費大量精力所進行的園林調研測繪,以及所撰寫的文字分析。許多《江南園林志》中的園林如今早已蕩然無存,書中的測繪圖紙和照片就更加珍貴。他還提出了很多開創性的見解,比如關于園林三境界的說法:“第一,疏密得宜;其次,曲折盡致;第三,眼前有景。”

祖父《江南園林志》的獨特性,在與其幾乎同時出版的另一本園林研究著作——劉敦楨的《蘇州古典園林》的比較中更加突出。1935年前后,中國營造學社已經開始注意到江南園林的價值,劉敦楨在來上海與祖父見面后,對園林更感興趣,不再囿于營造學社重點關注的中國木構體系了,但要真正運作起來還是身在上海的祖父比較有條件。劉敦楨在1943年到南京任中央大學建筑系主任之后,組織全系師生做了很多年系統性研究,對于蘇州大部分古典園林做了非常精細的測繪、歷史挖掘、圖片拍攝、文字描述,《蘇州古典園林》作為研究成果,是很重要的一個大部頭著作。

這兩本園林著作的區別,在我看來有點像列維·斯特勞斯所說,一個是野性的,一個是科學的。《蘇州古典園林》類似于科學分目,把園林分解成建筑、植物、山石,然后建筑又分成屋頂、柱子、窗格等,可以與西方建筑體系里的分類相對應。而《江南園林志》更多是用浸潤于中國文化脈絡之中的傳統文人的方式,關注比如疊山理水的觀看方式,能夠給人什么樣的感染力等,更加偏重野性思維。

這種差別再進一步拓展,可以說是在全球的視野里面,如何探尋中國建筑的特性。當時在營造學社主導的中國建筑研究的大結構中,關注的重點是官式建筑,園林是無暇顧及和接觸的一個領域。這是耐人尋味的,因為梁思成中國建筑史研究的初衷是去建構一個和西方建筑史相媲美的中國建筑體系,而西方已經存在了一個自文藝復興以來的成熟體系,梁要利用這套成熟體系來相對應地梳理中國傳統木建筑。園林在這個體系中是完全沒有對應的,它是更加具有中國性的一個對象。或者說,它有自己的一套體系,對于世界的理解不一樣,建構的順序不一樣,情景的解讀也不一樣,就像是西方體系的一面鏡子。

某種意義上來說,江南園林是祖父的夢幻之境。他曾說,對幾個最著名的園林,他幾乎熟悉它們的每塊石頭。這也讓他對中國園林有了與西方不一樣的觀點。之前在西方比較有代表性的一個觀點來自英國宮廷建筑師錢伯斯,他認為中國園林的景色給人三種體驗,即愉悅、畏懼和著迷。祖父則強調了中國園林的親切感。他說,中國園林旨在“迷人、喜人、樂人”,同時體現了某種障蔽之術。“無意說游人確知自己被障蔽,但一旦從游‘園而入‘畫,他便不再感受到現世的煩擾。世界在他眼前敞開,詩銘喚起他的遐思,美景誘發他的好奇。的確,每件景物都恰似出現在畫中。一座中國園林就是一幅立體山水畫,一幅寫意的中國畫。……中國園林不使游人生畏,而以溫馨的魅力和纏綿擁抱他。”

祖父最后一次去園林探訪是在上海淪陷之前。此后,他再也沒有勇氣重返故園,雖然只有咫尺之遙。但他一有機會就不斷打聽它們的現狀,他太怕這些國粹毀于幾度浩劫。這些園林的存在,似乎比他自己的存在還重要。即使這些園林安然無恙,它們的美麗與趣味如果受到損害,對他來說依然是一種災難。他生命中的一個希望就是保持它們的遙遠與夢境。

傳承

祖父去世的時候我還很小,雖然我后來也從事建筑,但家族傳承在嚴格意義上不太成立。直到進入東南大學建筑系讀大學之后,我才意識到他的影響力。我發現身邊的人都很崇敬的樣子,當然不是崇敬我,是因為我是童寯的孫子,這種感覺是有些詫異的。

我父親這一代沒有從事建筑專業的,他們三兄弟讀書時正值抗戰,學建筑是沒有任何未來的,于是紛紛去學無線電,走“科技興國”路線。我們這一代里,其實哥哥童文是作為傳承人由祖父來培養的。他比我大6歲,祖父去世的時候他已經上大學了,小時候接受了更嚴苛的教育。童文后來考取了東南大學,卻沒有如祖父所愿學建筑,而是去了父母工作的無線電系。他逃走之后,祖父也沒說什么,只是默默地把家里所有的丁字尺、三角板和繪圖工具全部捐給學校了。

建筑業真正開始提供大量機遇是在90年代以后,在我讀大學的1986年還是冷門,我當時覺得建筑就是蓋房子,是一個很low的專業,所以一開始報的是數學。但我媽不同意,說這個家的后人千萬不能再學別的了,一定要學建筑,因為祖父留下了一堆書籍和手稿。后來我常開玩笑說,我的培養目的就是用來做檔案整理的。大學畢業之后,我就在業余時間開始整理祖父的手稿,整整干了15年,因為他的手稿都是蠅頭小字,很多是英文,非常難辨認,先識別出規律來,再連蒙帶猜中間的字,反反復復才能把一個意思連貫起來。另外文字處理和學術思想認知完全是兩回事,當我真正意識到他的思想價值所在,已經相當晚了,所以我對于祖父文稿的梳理和研究仍在繼續。

我后來時不時地介入園林話題,也是因為兩個“不得不”:一是我作為童寯的直接后人,不得不長期沉浸于對他文稿的研究,開始接觸有關中國園林的事情;另外一個原因則是我畢業之后大概一半時間在蘇州,因為我夫人是蘇州人,我的一堆朋友,也隔三岔五地來到蘇州參觀園林,一起喝茶、聊天。我和王澍、董豫贛、葛明四個人,因為對園林的共同興趣被并稱“園林四君子”,其實我們觀點不同,湊在一起老吵架。但我們四個的主要意圖都在于造園,把園林作為與當代建筑不一樣的另外一個建造體系。

我和王澍是同濟大學讀博時的同學,我當時在整理祖父的《東南園墅》時,他在邊上看。他后來多次提到,這本書對他有深刻的影響。《東南園墅》是用英文寫的,開篇就是一個看似天真的問題:“當我們在欣賞一幅中國山水畫的時候,會很詫異地看到一位老者騎在一頭毛驢上,背著酒壺,前面是一條羊腸小道和一座湍流上的顫巍巍的小橋,這位醉醺醺的隱士怎么能跨過去呢?或者看到一個人面前一座低矮茅舍,這么大的人怎么鉆入如此小的茅舍呢?但這是一種意境,這種意境是另一個世界的表述。這種玄虛的做法同樣也適用于中國園林,事實上,園林就是三維的中國畫。”王澍受此啟發,“園林里面有八個字很精深,‘小中見大,大中見小,是非常有智慧的。怎么樣才能讓一個局部在整體中變得更奪人眼目?如何處置在非常嚴整的秩序中,突然性出現的既不符合邏輯也不遵從秩序的事件?”他覺得看見了另一個世界,在那里,山石與人物等價,尺度自由轉換。

在我看來,從狹義上來講,園林在今天已經死亡了。因為我們失去了整個系統,包括營建系統、價值觀念、生活方式,作為一種社會生產的基礎全都不在了。如果單純地要把園林當作一門手工藝復活,比如再仿造一個拙政園,我覺得意義不大,我們畢竟已經不能再像古人一樣在園林中生活。但這并不表明園林研究在當下是沒有意義的,相反我覺得它的價值是無限的。就像一面鏡子,你只有看到另外一個側面,才能認識到自己的存在狀態。

我們現在總是用“瞬間烏托邦”的方式來理解世界,把一個地方徹底拆了,再然后請大師重新設計,兩年之后又徹底不一樣了。但是不要忘記我們還存在另一個世界,那并不是一種進步的、高效的,而是與生活逐步相融的一個過程。那個世界只是暫時地隱去了。

(實習記者李南希對本文亦有貢獻。參考資料:《關于童寯》,童明、楊永生編,知識產權出版社;《童寯的職業認知、自我認同和現代性追求》,賴德霖著)