別處園林

唐克揚

對園林而言,“里子”和“面子”關系很微妙。

主動的誤取

德國德累斯頓郊外的皮爾尼茲宮

我總在想,今天我們是怎么走到“園林”里去的?和那些一眼就看到的氣派的火車站、廣場、摩天大樓不同,沒什么城市空間的或者社會經濟的上下文,沒有來路或者去處,當久了現代人的我們稀里糊涂就到了那,空降于園林之中了。對園林而言,(對自己人的)“里子”和(對來訪者的)“面子”關系很微妙。如同張永和在《不可畫建筑》中所說的那樣:

然后,調轉頭來,看到蘇州留園。看到也沒看到。因為我對留園的外表毫無印象。想來(并不十分肯定)留園的外部應有粉墻灰瓦,如果沒被四鄰遮擋的話。對于園的內部的記憶也沒有一個單一形象,甚至沒有建筑物的形象,記得起來的是重重疊疊的空間。我對留園印象很深……

2007年的歲末,當我第一次到達德累斯頓郊外的皮爾尼茲宮(Pillnitz Schloss,俗稱夏宮)的時候,大概也有類似的感受。我不懂德語,對此地的歷史也一無所知,在薩克森的鄉間路上暈頭轉向地走了許久,扎進了這片樹林,突然看見了“山宮”和“水宮”,剩下的就只有“看到也沒看到”,撲入眼簾的一切留不下確鑿的痕跡,是沒有印象的“很深的印象”。

在靠近易北河的“水宮”和“山宮”之間,巴洛克的草坪分明是數百年前的時髦,兩棟古怪的建筑風格卻不同,木百葉的法國窗,青銅的飛揚的檐角,游牧人氈帳式的屋頂,說不上來什么來歷。東北行去,灰黃的樹林的盡頭,是一幢類似的“雜拌兒”式的建筑;后來我知道,它叫“中國亭子”,其他還有“日本亭子”,以及叫不上名字的異國情調的花房。這一切都是源于薩克森的選帝侯“強人”奧古斯都二世(1694~1733年在位),其名言是“君王因他的建筑而不朽”——但最匪夷所思的是,在它當時的主人心目中,這其實是一座“中國園林”!除了建筑和景觀,他甚至還燒制了向中國看齊的梅森(Meissen)瓷器充實他的園林。

一切事出偶然。那一年,我代表中國美術館在此地做一個兩國文化交流的展覽,叫“活的中國園林”,柏林和德累斯頓兩地的美術館卻都爆滿了——時任德累斯頓國家收藏館館長,一周前剛剛去世的馬丁·羅特先生說,“干脆給你個貨真價實的歷史建筑吧,在郊外,它還和中國人有點淵源呢”。這就是意外“發現”的皮爾尼茲宮。再往前,我大概不會想到,想做一個有關當代的“中國園林”的展覽,卻撞上了這么一處有意思的歐洲人山寨的“中國園林”,它們之間的關聯在哪兒呢?

徐冰作品《石徑》

這種因緣促使我回溯展覽本身的緣起。我忽然意識到,在今天談論傳統文化的展覽提案,已經注定帶著“他者”的視角。在海外已經生活了整整十年,“活的中國園林”這個題目在紐約的那臺電腦上跳躍出來的那一刻,它就是個既近且遠的話題。

曾幾何時,歐洲啟蒙時代的“中國風”(Chinoiserie)是我們文化輸出的明證,使人欣然自得。但那位公認建造了海外最早“中國園林”的威廉·錢伯斯(William Chambers,1723~1796),他形容的三種“中國”特征,分明混合了“愉悅、驚怖和迷醉”(pleasing,horrid and enchanted)。伊麗莎白·B.羅杰斯(Elizabeth Barlow Rogers)進一步解釋說,那是“獻祭給怪力亂神的寺廟,巖間的深穴,直向地下人間的梯道,長滿了灌木和荊棘,附近是鐫刻著可哀的悲劇事件的石柱,各色使人作嘔的殘酷勾當,前朝的盜匪和違法亂行者流竄其間……”。這種陌生的東方風景不僅僅是異國的圖像,也是整個“自然”在西方文化中的象征,換句話說,我們的“園林”不過印證了他們眼中的“景觀”。

寫進建筑史和園林史的這種“中國風”,既非簡單的“中國園林對于歐洲文化的影響”,也不是西方人有意創造來惡心中國人的(既然那時候兩種文明并未真的接觸),它只是一種“主動的誤取”——從古至今,中國人自己不也時常沉醉于某種異域想象的“西洋景”嗎?羅杰斯就說到,圓明園里帶有洛可可風味的歐洲古典主義園林是皇家贊助人的專好,對稱于遠銷海外的“中國餐館”,中國君主私造的西餐廳可稱為“法風”(Francoiserie)了。要知道尋求異趣(eclecticism)并不一定是道德墮落的表現,而恰恰是“景觀”之“觀”的趣味所在,“如畫”的風景絕不僅僅是“自然”,而是遙遠的“他人丘壑”。

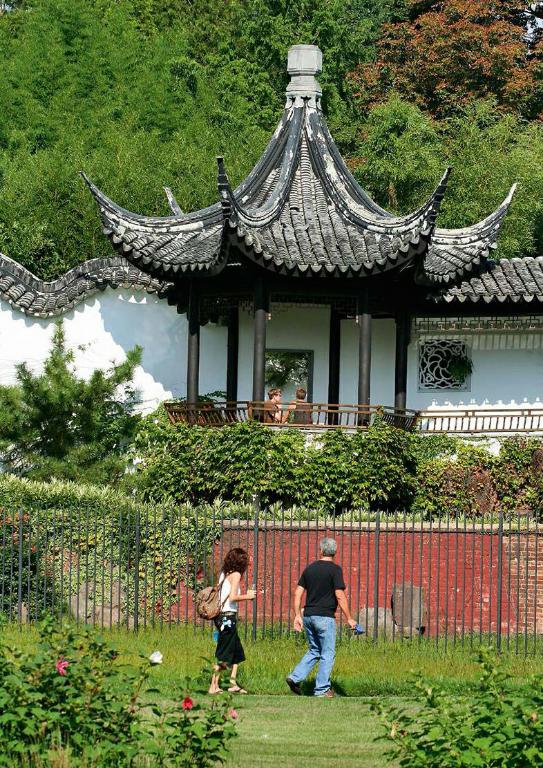

在今天中國園林對世界已不陌生,甚至我生活的紐約也有兩座。第一座是普林斯頓大學的方聞教授“進口”到大都會博物館的,它復制了號稱“小園極則”的蘇州網師園內的一部分殿春簃,起了個洋名叫“明軒”(Astor Court)——在中美建交后不久,兩國加強文化合作的大背景下,又是第一張出口的中國名片,明軒的施工質量無可挑剔,連地磚都是從中國精心燒制帶去的,比原作看上去還要干凈利落,就是缺了那么一點“生活”的氣息,抬頭看見大都會本身的玻璃天頂,就知道這不過是個完美的沙盤模型——不管怎么說這座園林居然大受歡迎。第二座在斯塔滕島于1999年開放。20年后“出口中國園林”已經成了一項業務,它夸口“原汁原味”,卻不可避免地變成一座空間的蠟像,帶著旅游景點的胎記——這樣的園林不能說是“活著”的。

紐約斯塔藤島植物園內的中國園林——寄興園