印巴分治再審視

劉怡

穆斯林群體對自身人口和經(jīng)濟劣勢的不安、國大黨對創(chuàng)建單一印度人國家的寸步不讓,以及殖民地當局倉促決定退出的“甩包袱”態(tài)度,共同促成了導致印巴分治的“蒙巴頓方案”。70年后,這個一廂情愿地“發(fā)明”出新民族國家的計劃,依然在顯示它的長期安全和政治影響。

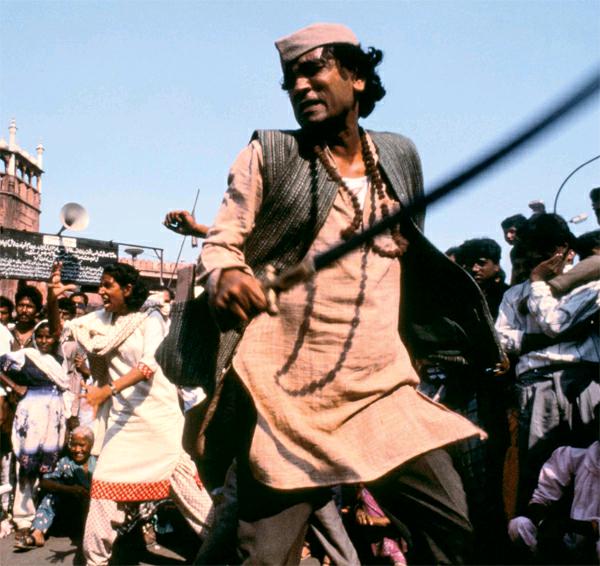

1990年11月20日,在席卷海得拉巴邦的印度教徒—穆斯林沖突結(jié)束之后,新德里一家教育劇團在著名的紅堡舉行集體演出,還原沖突中的暴力場景,希望借此引起公眾的警醒

這是20世紀歷史上影響最大的“離婚”之一,或許僅次于俄羅斯—蘇聯(lián)帝國的兩度崩潰。它涉及當時全球總?cè)丝诘?/6,關(guān)系到整整431.7萬平方公里的領(lǐng)土、超過560個政治實體、3億英鎊黃金儲備和現(xiàn)款以及120萬軍隊的最終歸屬。而分治引發(fā)的邊界沖突、民族對立和宗教矛盾,直到70年后的今天仍在發(fā)酵。

當?shù)貢r間1947年8月15日凌晨零時,一面鑲嵌有“印度之星”紋章的米字旗從新德里印度副王宮上空緩緩降下;在東印度公司商人登上孟加拉灣沿岸335年之后,英屬印度殖民地的大部分版圖正式成為擁有準獨立地位的自治領(lǐng)(Dominion)。在此之前半個小時,穆斯林人口云集的西北五省已經(jīng)宣布建立巴基斯坦自治領(lǐng)。末代印度副王路易斯·蒙巴頓子爵為兩國首都沒有爆發(fā)暴力沖突感到欣慰:在和巴基斯坦領(lǐng)導人真納同乘敞篷轎車穿行于卡拉奇街頭時,他曾無數(shù)次擔心會跳出一個懷揣炸彈或手槍的不速之客,像1914年暗殺斐迪南大公那樣終結(jié)他的生命。與此同時,在旁遮普省和東孟加拉,1400萬印度教徒、穆斯林和錫克教徒正沿著一條由英國律師西里爾·拉德克利夫草草劃定的國界,展開你死我活的械斗和逃亡。短短3個月間,累計有50萬人死于流血沖突,100多萬人受傷,超過1000萬人流離失所,造成的難民規(guī)模是“二戰(zhàn)”時期的4倍。

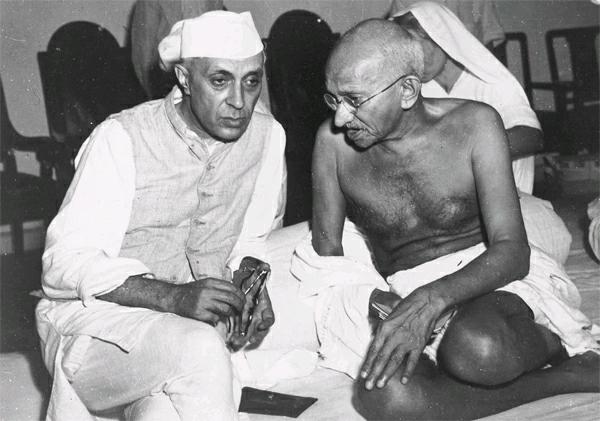

1946年7月6日,甘地(右)和尼赫魯在國大黨全國委員會孟買會議上交談

70年過后,印度和巴基斯坦依然沒能走出分治造成的長期陰影。在克什米爾這塊命運未決之地,兩國軍隊仍在進行著經(jīng)久不息的小規(guī)模沖突;而在穆斯林人口云集的印度西部各省,因教派對立引發(fā)的暴力流血事件即使是在進入21世紀之后也從未中斷。評論者往往會將主要責任歸咎于前宗主國:他們僅用了不到70天時間去操辦這場涉及4.5億人命運的分家,其中諸多問題的解決方案之草率,足以令人瞠目結(jié)舌。甚至有一種論調(diào)認為,在非殖民地化過程中蓄意引入對立和動蕩,是英國的一項長期政策,意在阻撓新興國家的崛起。

這當然不是全部事實。南亞問題的微妙性在于,即使是在英國入侵之前,也不存在一個統(tǒng)一的、由中央王朝實施有效治理的單一印度人國家;作為民族國家的現(xiàn)代印度,是由甘地、尼赫魯?shù)葒簏h早期領(lǐng)袖從無到有地“發(fā)明”出來的。由于將獨立的基礎(chǔ)建筑在絕對理想的理念基礎(chǔ)之上,他們對英屬印度在社會經(jīng)濟狀況、人口分布乃至信仰歸屬方面已然存在的分裂持否定態(tài)度;甚至不惜為貫徹國大黨對“大印度”方案的偏好,壓制其穆斯林盟友的政治權(quán)利訴求。后者在屢次尋求妥協(xié)未果后,終于決定放棄對單一國家的奢望,轉(zhuǎn)為尋求建立獨立的巴基斯坦國。而對一統(tǒng)次大陸格局和大國愿景的執(zhí)念,絕不只存在于國大黨一家,在今天人民黨莫迪政府的高層決策中同樣時有浮現(xiàn)。從這個角度說,70年前那場分治,至今依然是“正在進行時”。

被延宕的自治

是否存在一個可以作為“大印度”歷史憑據(jù)的統(tǒng)一南亞國家?印度民族主義者給出的回答是肯定的。在17世紀歐洲殖民者涌入阿拉伯海和孟加拉灣之前,南亞次大陸曾經(jīng)為崇信伊斯蘭教的莫臥兒帝國所統(tǒng)治。然而令他們相當頭疼的是,究竟是把莫臥兒帝國看作外來征服者,還是印度民族發(fā)展史的有機組成部分,甚難形成公論:統(tǒng)治這個帝國的是從印度河谷地南下的蒙古人后裔,他們通過對印度教和錫克教土邦國的軍事征服來實現(xiàn)領(lǐng)土統(tǒng)一,并且?guī)缀鯊奈慈局高^次大陸最南端。而即使是這種形式上的“大一統(tǒng)”,維持的時間也未超過100年。整個17世紀,版圖萎縮到北方一小塊邊緣地帶的莫臥兒帝國一直在和阿富汗帝國以及崛起于次大陸中部的印度教馬拉塔帝國做長期交戰(zhàn),直至它們在19世紀相繼為英國所征服、成為英屬印度的一部分。

在“日不落帝國”的治理架構(gòu)中,印度構(gòu)成一個相當獨特的存在:由于1857年的士兵起義令倫敦長期心有余悸,英國政府始終拒絕給予印度和加拿大、澳大利亞、南非類似的半獨立地位,而是實行一種名為“拉吉”(Raj)的直接統(tǒng)治制度。構(gòu)成殖民地主體的次大陸領(lǐng)土的絕大部分(包括60%的土地和75%的人口)被劃分成17個行省,由英國委任的省督或政治專員在同樣是由英國人組成的行政參事會和立法會議協(xié)助下,進行自上而下的治理。行政會和立法會成員由倫敦派出的印度副王(Viceroy)提名,后者也是英王在印度的最高代理人。至于“拉吉”以外的另外40%領(lǐng)土,它們依然按照前莫臥兒帝國時代的做法,處在562個大大小小的土邦王公的統(tǒng)治之下;倫敦的印度事務(wù)部承認土王對其所轄領(lǐng)土的管理權(quán),土王則自視為英國的保護國。

在20世紀初的英屬印度治理問題中,效率與權(quán)力之爭一直是白廳面臨的最重大考驗。從最大限度地壓榨殖民地土地和人力資源的角度看,必須提高垂直管理機構(gòu)的執(zhí)行力,這也是“一戰(zhàn)”前夕英國在美洲和非洲的通行做法。但支離破碎的土邦國領(lǐng)土的存在,在降低了英國的直接統(tǒng)治成本的同時,也使從經(jīng)濟和行政上對南亞進行統(tǒng)一整合變得極為困難。而在實行直接統(tǒng)治模式的“拉吉”領(lǐng)土上,正在興起的本地中產(chǎn)階級以1885年成立的印度國民大會黨(簡稱“國大黨”)為中心,要求與殖民者分享立法權(quán),為此不惜進行暴力反抗。1909年,國大黨接連策劃了幾起針對殖民地高官的暗殺行動,迫使印度副王明托勛爵通過了一項改革法案,擴大各省立法會的規(guī)模,允許本地人自行投票選出40%的議員。但選民資格須以財產(chǎn)標準為依據(jù),而全印度符合相應(yīng)要求的只有區(qū)區(qū)600萬人,僅相當于17個省中最小的阿薩姆省的人口。而大戰(zhàn)的爆發(fā)卻使本地人的胃口進一步被抬高——“一戰(zhàn)”期間,印度為英國提供了用于中近東戰(zhàn)場的絕大多數(shù)兵員和給養(yǎng),對所有財政索取也是有求必應(yīng)。既然屬于戰(zhàn)敗國領(lǐng)土的東歐都能依照美國總統(tǒng)威爾遜的“十四點宣言”,享有民族自決和獨立建國的空間;有什么理由不滿足印度人起碼的自治請求,給予他們和加拿大相仿的權(quán)利呢?