某結(jié)構(gòu)減振器異響問(wèn)題的成因分析及改進(jìn)

黃甲洲

【摘 要】本文通過(guò)對(duì)某車(chē)型因減振器內(nèi)部結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的異響故障進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)試和原因分析,總結(jié)出該模式異響的成因,以及異響與減振器特性曲線間的關(guān)系,并最終通過(guò)對(duì)流通閥系的結(jié)構(gòu)優(yōu)化,來(lái)消除減振器的異響。

【關(guān)鍵詞】減振器;異響;空程;畸變

起初汽車(chē)產(chǎn)生的振動(dòng)和噪音沒(méi)有太多的人進(jìn)行關(guān)注,但隨著人們生活的提高,對(duì)整車(chē)的舒適性要求也在不斷的提高,汽車(chē)產(chǎn)生的振動(dòng)和噪聲問(wèn)題漸漸成為汽車(chē)制造者和使用者關(guān)注的焦點(diǎn),現(xiàn)在其他運(yùn)動(dòng)零部件的噪聲問(wèn)題慢慢引起人們的重視,尤其是懸架液壓減振器引發(fā)的車(chē)內(nèi)異響噪聲日益變得嚴(yán)重,亟待需要解決攻關(guān)。此文就液壓后減振器發(fā)出的異響模式進(jìn)行成因分析及改進(jìn),消除該結(jié)構(gòu)存在的缺陷產(chǎn)生的異響。

1 問(wèn)題描述

某車(chē)型減振器批量形成銷(xiāo)售后,陸續(xù)接到客戶反饋當(dāng)車(chē)輛以超過(guò)20km/h行駛在稍微不平整的路面上時(shí),后減振器安裝部位傳出類(lèi)似開(kāi)水沸騰的“咕嚕”異響。

2 原因分析

2.1 故障確認(rèn)

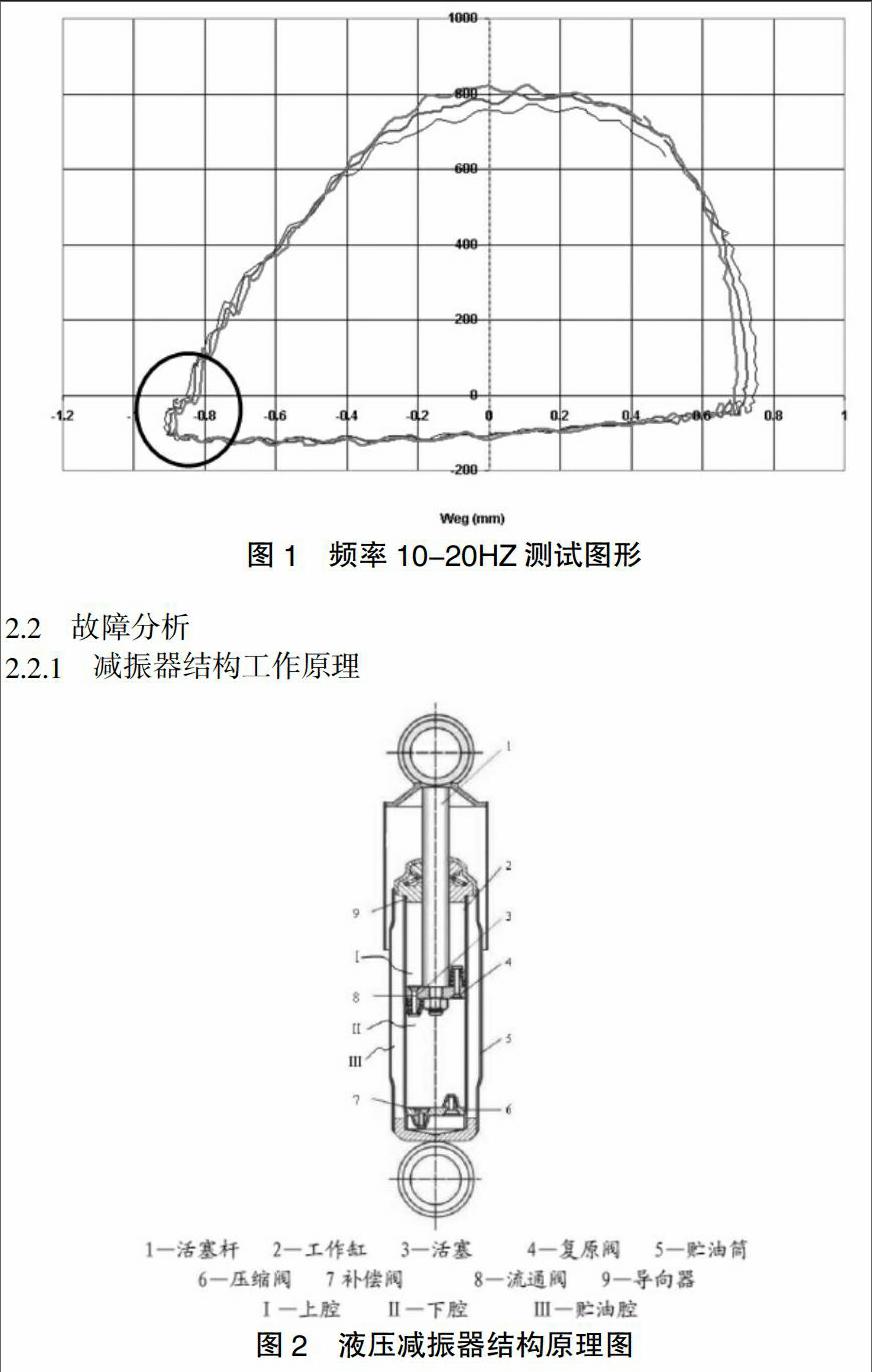

首先,將產(chǎn)生異響的零件從車(chē)上拆下做了以下排查,按照?qǐng)D紙要求進(jìn)行尺寸及性能檢測(cè),結(jié)果表明零件尺寸、阻尼力等均合格。但通過(guò)MTS高頻測(cè)試時(shí),發(fā)現(xiàn)圖形由壓縮阻尼力向復(fù)原阻尼力轉(zhuǎn)換的瞬間,圖形產(chǎn)生了畸變(畸變圖形見(jiàn)圖1)。

2.2 故障分析

2.2.1 減振器結(jié)構(gòu)工作原理

典型的液壓減振器結(jié)構(gòu)原理如圖2所示,其工作原理如下:

車(chē)輪上跳時(shí),減振器處于壓縮行程被壓縮,活塞3相對(duì)工作缸2向下運(yùn)動(dòng),由于壓差活塞3上的8流通閥與6壓縮閥被打開(kāi),壓縮阻尼力由油液流過(guò)這兩個(gè)閥時(shí)節(jié)流作用產(chǎn)生的壓差形成;車(chē)輪下落時(shí),減振器處于復(fù)原行程被拉伸,活塞3相對(duì)工作缸2向上運(yùn)動(dòng),由于壓差活塞3上的4復(fù)原閥被打開(kāi),復(fù)原阻尼力由油液流過(guò)復(fù)原閥4時(shí)節(jié)流作用產(chǎn)生的壓差形成,車(chē)輛行駛時(shí),由于車(chē)輪不停上下振動(dòng),減振器在壓縮行程和復(fù)原行程之間不停轉(zhuǎn)換運(yùn)動(dòng)著。

2.2.2 故障產(chǎn)生的原因分析

了解液壓減振器結(jié)構(gòu)的工作原理之后,分析圖1圖形產(chǎn)生畸變的過(guò)程是活塞3相對(duì)工作缸2剛開(kāi)始啟動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的畸變,此時(shí)是復(fù)原阻尼力剛開(kāi)始產(chǎn)生的時(shí)間。這時(shí)候圖形產(chǎn)生畸變說(shuō)明活塞3上的復(fù)原閥4和流通閥8存在某種缺陷,當(dāng)壓縮阻尼力向復(fù)原阻尼力轉(zhuǎn)換時(shí),由于上腔Ⅰ在瞬間出現(xiàn)了空程,導(dǎo)致活塞3相對(duì)工作缸2剛開(kāi)始啟動(dòng)時(shí)產(chǎn)生一個(gè)沖擊力,從而發(fā)出異響。

由于畸變的時(shí)間很短,而且瞬間畸變后圖形又馬上恢復(fù)到了正常狀態(tài),從而說(shuō)明復(fù)原閥4存在問(wèn)題的可能性較小。但恰巧相反的是當(dāng)減振器處于壓縮行程時(shí),活塞3上的8流通閥與6壓縮閥被打開(kāi),而當(dāng)向復(fù)原阻尼力轉(zhuǎn)換時(shí)即刻產(chǎn)生了畸變,由此斷定與流通閥8存在較大的聯(lián)系。

經(jīng)分析流通閥8的結(jié)構(gòu):發(fā)現(xiàn)流通閥8主要由流通閥片與導(dǎo)圈組成,并且兩者之間存在著0.1mm的高度差,由于減振器處于壓縮行程時(shí),活塞3上的8流通閥被打開(kāi),而當(dāng)向復(fù)原行程轉(zhuǎn)換時(shí),由于流通閥片與導(dǎo)圈存在0.1mm間隙的高度差,使流通閥片處于懸空狀態(tài),未能及時(shí)關(guān)閉,導(dǎo)致油液從流通閥片與活塞3之間出現(xiàn)泄流,使上腔Ⅰ在瞬間出現(xiàn)空程,導(dǎo)致活塞3相對(duì)工作缸2剛開(kāi)始啟動(dòng)時(shí)產(chǎn)生一個(gè)沖擊力,從而發(fā)出異響。

3 改進(jìn)對(duì)策

根據(jù)故障產(chǎn)生的原因分析,提出了2種消除該結(jié)構(gòu)產(chǎn)生異響的改進(jìn)措施:

①調(diào)整流通閥片與導(dǎo)圈的厚度,保證兩者之間不存在高度差;

②改變流通閥片結(jié)構(gòu),使流通閥片與導(dǎo)圈貼合,流通閥片打開(kāi)后需要關(guān)閉時(shí)能及時(shí)復(fù)位。

4 改進(jìn)對(duì)策效果驗(yàn)證

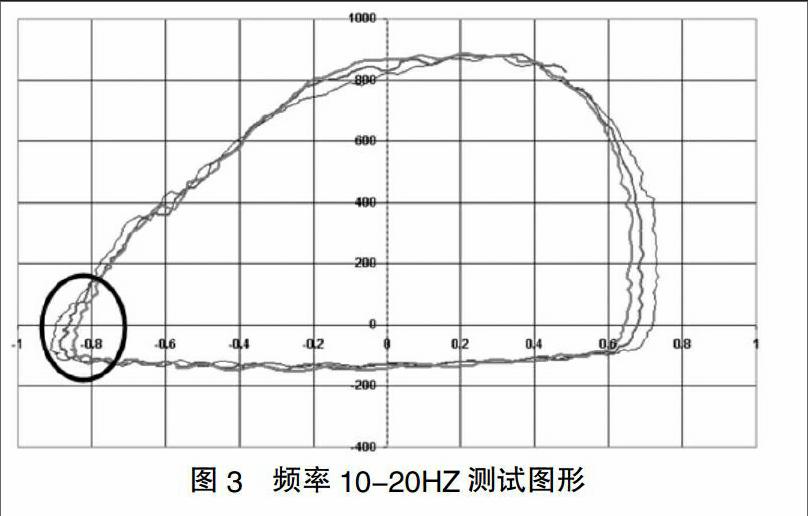

將采用改進(jìn)對(duì)策的流通閥結(jié)構(gòu)依次進(jìn)行組裝,裝好減振器之后進(jìn)行MTS高頻測(cè)試,結(jié)果見(jiàn)圖3(黑色圓圈內(nèi)的畸變已經(jīng)消除),圖形恢復(fù)正常。

分別將圖形恢復(fù)正常的2種改進(jìn)后的減振器依次換裝到起初產(chǎn)生異響的故障車(chē)上,再次進(jìn)行鑒定,異響都已消除。

5 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)調(diào)整減振器流通閥的結(jié)構(gòu),加快了流通閥閉合的時(shí)間,使得該減振器結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,解決了出現(xiàn)畸變的問(wèn)題,最終消除了減振器的異響,減少了客戶的抱怨。

【參考文獻(xiàn)】

[1]俞德孚,馬彪.車(chē)輛懸架減振器的理論和實(shí)踐16-23頁(yè).兵器工業(yè)出版社,2003.

[2]傅曌,俞德孚.懸架減振器外特性畸變及其臨界速度9-15頁(yè).兵工學(xué)報(bào)(坦克裝甲車(chē)與發(fā)動(dòng)機(jī)分冊(cè)),1993.

[責(zé)任編輯:田吉捷]