旅游文創產品設計視閾下土族刺繡的傳承與創新

胡 亮

(南京旅游職業學院,江蘇 南京 210000)

旅游文創產品設計視閾下土族刺繡的傳承與創新

胡 亮

(南京旅游職業學院,江蘇 南京 210000)

土族刺繡具有自身鮮明的特點,在我國大力發展旅游業和提倡全面復興中華傳統文化的新背景下,如何根據其特點將其轉化為旅游文創產品已成為重要的研究課題。本文從土族刺繡的特點引入,對其工藝、造型、色彩等進行總體分析與闡述。以此為切入點,從現階段旅游文創產品設計的角度出發,探尋土族刺繡在這一視閾下的傳承與創新之路。

土族刺繡;文創產品設計;傳承與創新

土族刺繡的起源最早可追溯至漢代的絲綢之路,2006 年被列入我國第一批國家非物質文化遺產保護名錄。土族被譽為“彩虹的民族”,目前主要集中在我國青海省境內的三川、大通和互助土族地區。綜合來看,土族刺繡受到當地文化、歷史、宗教、民族等諸多因素的綜合影響,具有鮮明的特點。

一、土族刺繡的特點

2016年12月,南京旅游職業學院受國家教育部委派承接了文化部、教育部非遺傳承人群研培計劃——青海土族刺繡傳統工藝與旅游紀念品設計研修班。通過與土族藝人一個月的交流、研討和學習,筆者認為土族刺繡現階段具有以下特點。

(一)工藝的傳承性與自發性相結合

土族刺繡目前仍然沿襲著古老的家族式的口傳心授,繡姑都是從小就跟著母親在家里學習刺繡,從最初模仿已有的圖案而逐漸掌握刺繡的針法,之后逐漸開始自己琢磨出新的圖案。繡姑們通常都是利用做農活的空閑時間做針線,沒有固定的形式和套路,這種形式本身決定了土族刺繡的自發性很大,各家的刺繡水平也高低不均,很難在品質上形成統一的規模,往往產生的繡品都是“限量版”。繡姑們通常都是三五成群地一起做針線,平時也會相互交流和學習,知識體系不系統但也偶有發展創新。

土族刺繡的繡品多為一些自用的生活用品,例如鞋子、鞋墊、腰帶、襪子、枕頭、錢包、衣領等,這些是繡品的主體內容,另外還有部分禮儀和觀賞類的物品,如口袋片、壽帳、挽聯、字畫等。由于都是傳統的手工縫制,這使得土族刺繡始終不具備現代社會機器化大生產的優勢(圖1)。

(二)圖案的地域性與民族性相交融

圖1 土族藝人在研修班中學習研討

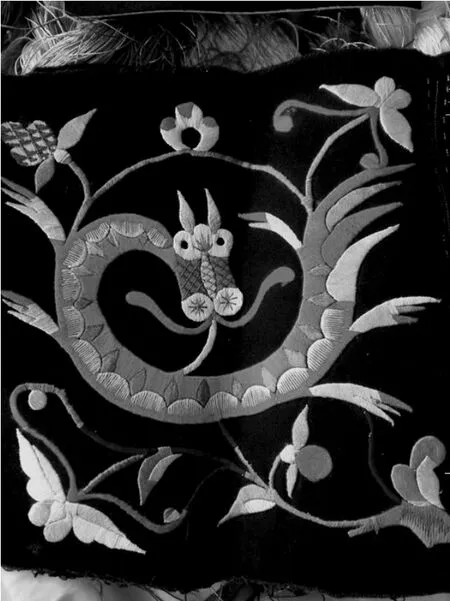

土族刺繡不同程度地汲取了中原文化的養分,屬于高原刺繡,不論從圖案的題材、造型還是色彩來看,都散發出古老的氣息。土族刺繡的圖案可分為動植物和抽象題材,土族有“頭枕牡丹腳踩蓮,上來的后人不受難”的諺語,因此在植物圖案的選擇中石榴、蓮花、菊花、牡丹、佛手、桃等最為常見,動物題材中,龍、鳳、虎、鳥居多。其動物的造型與中原刺繡的圖案相比更為概括和簡練,尤其是龍和虎的形象通常顯得憨態可掬,多顯可愛而不見霸氣(圖2),這與當地土族人民崇尚平和、美好的生活心態息息相關。

在造型上,土族傳統刺繡構圖飽滿、布局獨特,不受固定形式的約束。線條粗獷卻做工精細,體現出不拘小節、豪放的民族特質。土族繡品中通常不論動植物造型都經過一定變形和夸張,而抽象的題材如點線面三大構成要素在造型上則是極力追求在有限的平面空間中表現出豐富的立體空間。

土族刺繡在色彩上追求對比強烈的效果居多,偶有追求漸變和諧,用色大膽,通常選用七彩色來賦予作品的裝飾性。土族盤繡通常是在黑色的底色上表現強烈的對比色,而又在色彩過渡處追求和諧的漸變效果。這樣的色彩效果既符合色彩構成的規律,又在經驗的基礎上有所創新,線條明快,具有強烈的民族性視覺效果。

(三)傳承的延續性與需求的矛盾性相交織

通過研修班的交流,筆者發現與老一輩的繡姑們相比,年輕一代的繡姑不論思想還是心態都發生了一些變化。現代社會的發展和信息互聯網技術的普及使得許多當地的土族姑娘漸漸對傳統刺繡失去了興趣,這使得傳統刺繡的傳承遇到了人才斷層的瓶頸,甚至面臨失傳的危機。究其原因,筆者認為主要有以下3個方面:

1)土族刺繡整體的經濟效益十分有限,很多繡品都是當地土族人自用或是僅在當地流通,而作為當地的旅游紀念品出售所得到的收益也非常有限,不具備較高的價值

2)土族刺繡工藝傳承的方式傳統單一,需經年累月的不斷練習和提高,這與目前普遍快節奏的社會形態格格不入

3)許多當地的土族人迫切希望將土族刺繡轉化為更高品質的產品適銷對路,而由于各種原因造成資源整合難以實現,傳統的土族刺繡在題材和形式方面都相對局限,無法與現代社會的機器化大生產相適應

圖2 土族刺繡中的龍

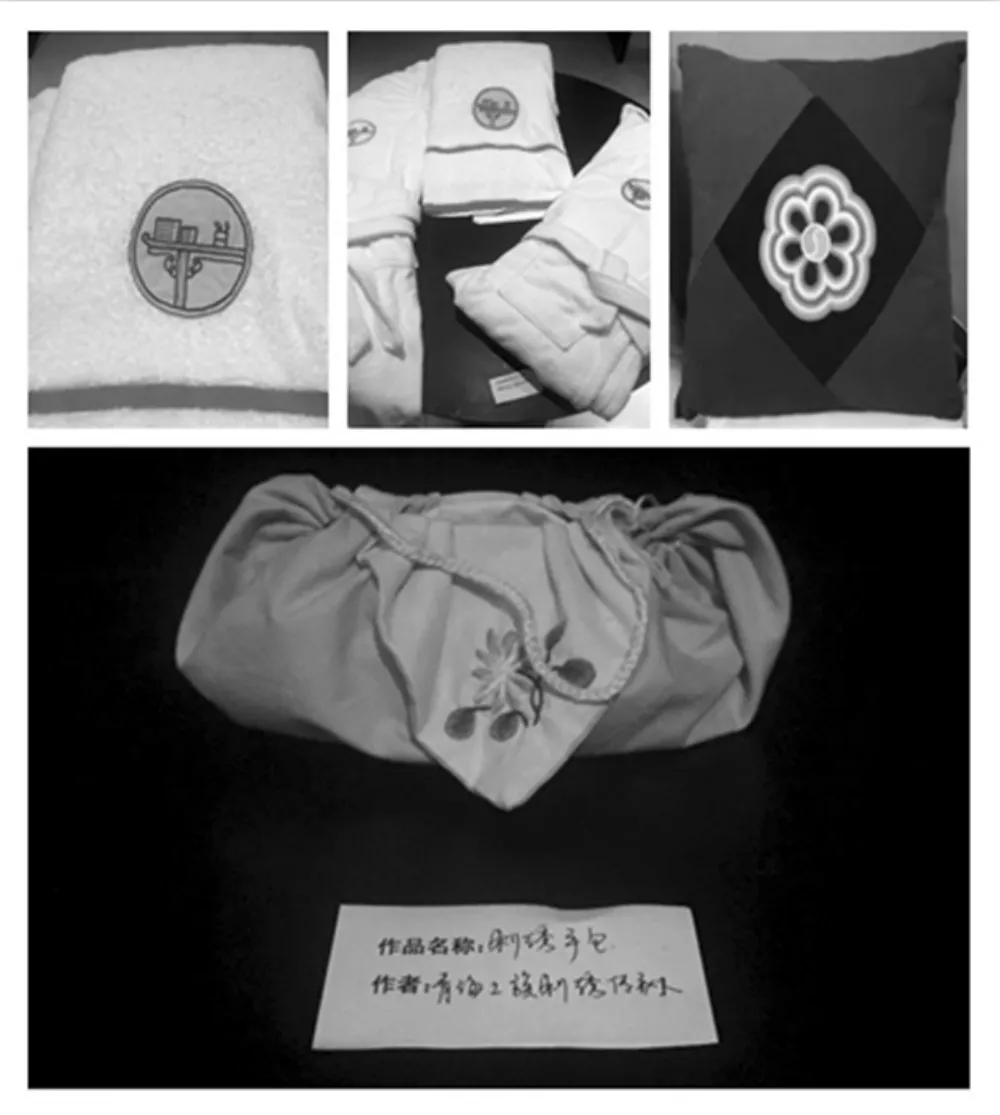

圖3 土族刺繡為御冠酒店開發的系列文創產

為了更好地傳承土族刺繡這一非遺項目,除了通過政策扶持大力發展當地旅游業、發展當地經濟以外,讓土族刺繡更好地與現代社會的需求相結合,將文化與創意這兩個關鍵元素注入其中,緊緊圍繞旅游行業,必定會成為今后推動土族刺繡傳承與發展最有效的良方。

二、土族刺繡文創產品的探索與創新

通過以上對土族刺繡特點的闡述,我們可以看出它絕不可能尋求機器化大生產的發展路徑,否則將會失去其作為非遺存在和保護的意義。針對此次研修班,南京旅游職業學院的教學團隊緊密圍繞旅游行業,對土族刺繡的傳承與創新做了一些新的探索,筆者結合此次非遺研修班的交流心得和經驗成果,認為土族刺繡可以朝以下幾個方向不斷探索和創新。

(一)酒店文創產品設計

1.布草

布草是酒店行業的專業名詞,泛指酒店內一切與“布”相關的東西,即酒店的紡織品。酒店布草主要包括客房布草和餐飲布草。具體來看,酒店客房布草包含毛巾、浴巾、枕套、抱枕、拖鞋、窗簾、地毯、壁毯等,而餐飲布草主要包含臺布、杯墊、口布、椅套、方巾等。從簡單的制作層面來說,土族刺繡的圖案和裝飾元素完全可以直接繡在酒店的布草上并輔以色彩的搭配,例如可以將酒店的logo通過土族刺繡的平繡技法裝飾在客房的毛巾、浴巾、枕套和餐廳的口布、杯墊上。在本次研修班上,土族刺繡藝人就成功地為南京旅游職業學院的御冠酒店開發制作出了一套主題文創產品(圖3),成為一種全新的嘗試。這種合作形式完全可以在國內其他酒店中復制并推廣。

2.酒店軟裝與主題客房

除了酒店布草以外,客房的屏風、沙發、布藝燈具等也可以與土族刺繡進行有機結合,從而通過酒店軟裝營造極具特色的主題客房。利用軟裝飾裝點客房,除了需要在布草上做文章以外,在客房的沙發、屏風和布藝燈具等重點“部位”上更需要下足功夫。土族的刺繡元素完全可以用在現代新式屏風的裝飾上,例如將牡丹、石榴等圖案繡在屏風上喻示花開富貴、碩果累累,而繡上荷花、錦鯉等圖案喻示錦繡連年等。現在國內很多酒店都拿出若干間客房做成異國風情的主題客房,如伊斯蘭風格主題客房、藏傳佛教主題客房等。在伊斯蘭風格主題客房中,地毯和壁毯的裝飾會成為主題客房裝飾中的重中之重。若以土族刺繡的技法加以宗教圖案刺繡,不僅不會失去伊斯蘭風格的韻味,而且還能起到畫龍點睛的作用。

(二)校園文創產品設計

目前文化部、教育部正在大力推進“非遺進校園”,許多地方也提出了“校園旅游”,因此包括各省市旅游和藝術類專業的本科、中高職院校都可以成為土族刺繡傳播的優質土壤。土族刺繡進校園的同時,校園類文創產品的設計也應成為土繡的重要關注點。

1.校園伴手禮

作為饋贈其他院校和企業中重要嘉賓的校園伴手禮一直都受到不同學校的關注,土族刺繡完全可以根據不同學校的特點打造具有校園特色的伴手禮。例如我們將南京旅游職業學院的圖書館照片先以插畫的形式進行電腦圖形的編輯,然后土族繡姑再將編輯過的圖形繡在手提布袋上,這樣就為學校增添了一款具有民族特色的宣傳頁。此外校園文創產品諸如手機套、手包、校園文化衫、絲巾等物件都可以通過類似的方法進行再加工。具有民族特色的手工技藝加上有限的成品數量增加了伴手禮本身的附加值,也賦予了其文化內涵和藝術審美。

2.創意小商品

憑借青年學生的大膽創意,刺繡藝人在指導和傳授學生刺繡技藝的同時,還可以對日常生活中的物品進行再設計,比如思考是否可以將家庭中的春聯對聯和“福”“囍”字的傳統材料進行替換,用土族刺繡的形式進行制作等。這樣的形式不僅使學生學以致用,提高學習的積極性,而且也為土族刺繡的校園傳承提供了固定的、長期的土壤。土族藝人們還可以繡一些卡通圖案的襪子、鞋墊、帽子、零錢袋等在校園內外的跳蚤市場、小商品展銷會上進行宣傳和銷售,這樣的創意商品不僅美觀實用,而且價格低廉,一定會受到人們的歡迎。

(三)“互聯網+土族刺繡”文創產品設計

目前,中國正在大力推進網絡強國建設,這是當前和今后一個時期我國發展的總要求和大趨勢。互聯網技術的爆發式發展已經大大超越人們傳統的認知方式,土族刺繡應該利用好互聯網,通過線上+線下的模式更好地傳承與創新,趕上這趟極速飛馳的列車。

1.新媒體技術

“VR+旅游”已經從概念設計轉化為現實,成為人們全新的旅游體驗方式。2017年春節期間AR技術又在中國大行其道,如春節期間“支付寶掃五福”“QQ掃紅包”等手機游戲風靡全中國。土族刺繡也可以借助一定的網絡資源開發一些手機游戲及軟件App,例如參考“大家來找茬”的電腦游戲,通過區分兩件繡品的圖案和色彩來進行人機互動,讓人們在玩游戲的同時也增加對土族刺繡的了解與關注,這也是一種互聯網思維式的非遺文化傳承方式。

2.電商平臺

如今年輕的土族繡姑們都能熟練使用互聯網和手機來溝通資訊,微信朋友圈、微博、QQ空間、支付寶、朋友圈等軟件工具都可以成為土族繡品推廣的平臺。土族的年輕人還可以利用資源的優勢,將一些優美的具有實用價值的繡品放到電商平臺上展示和銷售,從而通過線上推廣+線下制作的模式更好地實現土族刺繡的經濟效益。還可以根據網絡平臺上個性化客戶的要求進行私人定制,這樣也能夠從市場需求的角度逆向推動土族刺繡的創新發展。

三、結語

綜上所述,土族刺繡作為我國獨具特色的少數民族民間工藝,應緊緊抓住我國大力發展旅游業和“互聯網+”的契機得以傳承與創新。傳承是創新的前提,我們要繼續做好土族刺繡非遺在社會范圍內的傳承,大力推進非遺進校園。創新又是土族刺繡在新時期得以傳承的強勁動力。在國家與地方政府的政策扶持下,土族刺繡在向旅游文創產品積極拓展的道路上還有很多值得改進和提升的空間,土族刺繡即將古木逢春,煥發出勃勃生機。

[1]馮衛紅.旅游產品設計與開發[M].北京:中國科學技術出版社,2005.

[2]高亮.淺析土族文化特點在服裝設計中的應用[J].黑龍江紡織,2010(3).

[3]甘泉.土族刺繡的審美價值及開發前景[J].攀登,2006(4).

[4]蘇晨.區域性文化特色旅游商品的開發研究[J].包裝工程,2010.

F590.8

A

南京旅游職業學院課題《設計素描與色彩》優質課程(項目編號:2017YZKC30)。