2017年精河MS 6.6地震前重力變化特征分析

艾力夏提·玉山 李瑞 劉代芹 王曉強 朱治國李杰 劉立人 蘇力坦·玉散 陳麗

新疆維吾爾自治區地震局,烏魯木齊市新市區科學二街338號 830011

0 引言

北京時間2017年8月9日7時27分,新疆維吾爾自治區博爾塔拉蒙古自治州精河縣發生MS6.6地震,震中 44.27°N、82.89°E,震源深度 11km。震中位于精河縣托里鎮,距精河縣城37km。初步分析認為,此次地震發震構造為庫松木契克山前斷裂,該斷裂是全新世活動的右旋逆斷裂,西起賽里木湖西部阿克巴依塔勒,經南岸松樹頭,順庫松木契克河南岸科古琴山北麓延伸至阿沙河左(西)岸,斷層長度大于120km,總體走向280°,傾 SW或 NE,傾角50°~80°。該斷裂的最新活動性在構造微地貌上有強烈響應,在賽里木湖東南隅,斷裂切割了早更新世至晚更新世巨大的山前沖洪積扇。而在庫松木契克河中下游,斷裂亦切割過同期的山前沖洪積扇群,1958、1962年在此發生2次6.5級地震(王秋亮等,2015)。由于地球內部密度不均勻,地殼內物質受到的重力作用也不同,這必然引起地殼內部能量積累的不平衡,同時,在應力作用下的地殼內物質運移受到阻擋后,形成擠壓、推覆、逆沖與走滑構造,這為地震的孕育發生創造了條件(馬杏垣,1989;陳石等,2011)。區域重力場的非潮汐變化信息、地殼內部的物質遷移、地殼構造和地震的形成過程等都可以在流動重力復測結果中反映出來,地表重力場的變化則能較好地反映地殼厚度的差異、地殼密度的變化和深部物質遷移等構造活動信息(賈民育等,2000;祝意青等,2001),因此,流動重力測量是了解地震孕育與發生機理的有效手段之一。系統分析研究地震前后重力場時空變化特征,對認識地震的孕育發生規律、捕捉地震前兆、開展中強地震預測的應用研究等具有現實意義(祝意青等,2013)。本文利用2015~2017年的流動重力觀測資料,分析測區重力場分布變化及其與2017年8月9日精河MS6.6地震間的關系。

1 重力觀測與數據處理

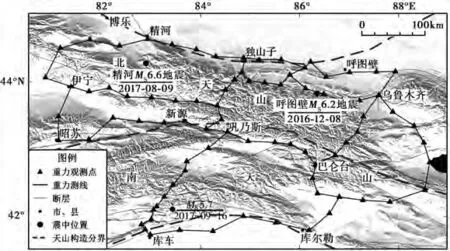

20世紀90年代,新疆地震局在北天山地區以烏魯木齊、獨山子、呼圖壁、寧家河等為中心布設了幾條沿天山一帶的重力測線(劉代芹等,2012),2013年對北疆重力測線進行全新改造,形成了由45個點組成的北疆重力網,至2015年北疆重力網通過2次優化改造,觀測點數達到了97個,覆蓋范圍擴展至天山中段、伊犁盆地等地區。從2015年重力網優化改造以后,每年5月、9月對整個監測網進行定期常規復測,觀測儀器均使用中國地震局地震研究所提供的2臺CG5型高精度重力儀。2017年8月9日精河地震發生前新疆地震局已完成對該地區的2017年度第1期流動重力常規監測(圖1),積累該地區共4期流動重力觀測數據。

圖1 北疆重力測網及近期地震分布

表1 北疆重力網測量資料情況

本文利用2015~2017年精河地震前觀測的共4期流動重力觀測資料,研究該區域近2年以來的重力場變化以及精河地震發生前的重力變化特征(表1)。研究范圍包括精河地震震中附近的伊犁盆地地區以及北天山中西段等地區。所有測段觀測值均符合規范要求,即往返測自差小于25μGal,互差小于 30μGal。平差計算采用 LGADJ軟件。在平差計算時,選取測區中的庫車、庫爾勒、烏魯木齊等3個點的絕對重力值進行經典平差計算。最終平差計算結果顯示,各期平差結果的點值精度為6~14μGal,解算精度均滿足重力場變化特征研究的需求。得到平差結果以后,對個別被破壞轉移的點以及周圍環境有較大變化的點進行刪除(艾力夏提·玉山等,2017)。最后,分別計算研究區半年、1年尺度重力變化量,利用克里格插值法對重力變化量進行內插計算得到整個研究區重力變化等值線圖,并結合此次精河地震和區域地質構造,分析研究區重力場變化特征及地震孕育與重力變化之間的關系。

2 重力場變化特征

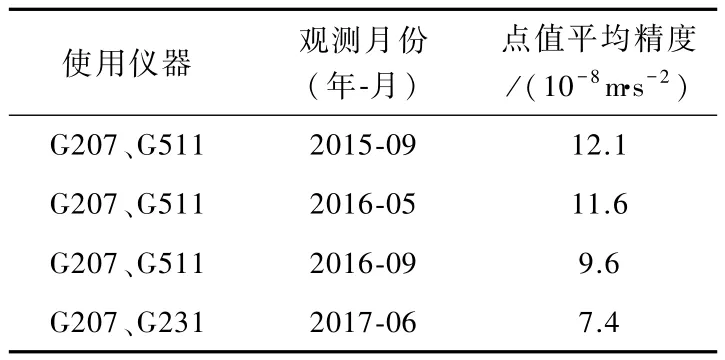

利用2015年9月~2017年6月共4期的流動重力觀測數據,繪制了北天山測網近2年重力場變化以精河地震發生前測區內重力變化圖像(圖2)。

2.1 半年尺度重力場變化

由2015年9月~2016年5月2期的重力變化(圖2(a))可見,南北天山地區出現明顯的分區特征,北天山西段地區出現重力負值變化,而北天山中段、南天山地區出現重力正值變化。位于北天山山前地帶的呼圖壁、獨山子、精河、伊寧等地區重力變化-40μGal左右,南天山地區的重力正值變化主要出現在和靜、庫爾勒、庫車以北地區,變化量+20μGal左右,其中,呼圖壁以南、巴倫臺以北地區重力變化量達到+40μGal。重力變化零值線從烏魯木齊開始沿著北天山往西延伸至獨山子以南地區后發生轉折,再沿鞏乃斯、庫車往西南方向分布。天山中段的烏魯木齊、呼圖壁地區出現走向與斷裂帶走向一致的重力變化高梯度帶,正負累積變化量達80μGal。整個測區最大重力變化出現在精河地區,呈現重力負值變化,變化量達60μGal。

2016年5月~9月的重力變化圖(圖2(b))顯示,與前期重力變化情況相比,北天山中段地區的重力變化有所增強,范圍也擴大。此外,呼圖壁、鞏乃斯、新源等地區的重力變化轉為正值變化。從重力整體變化趨勢來看,重力正值變化往北、往西擴展,精河、獨山子以及伊犁盆地的重力負變化逐步減弱或轉為正值變化。整個測區重力變化為-40~+50μGal,最大正值變化出現在巴倫臺周圍地區,最大負值變化出現在精河以北地區。2016年12月9日在呼圖壁境內發生的6.2級地震就發生在巴倫臺重力高值異常以北的零值線附近。精河地震孕育地區的重力變化從前期的-30μGal減弱為-10μGal,并在精河地震震中以南的新源地區出現重力正值變化。對比圖2(a)、2(b)可以發現,2016年12月8日呼圖壁MS6.2地震發生前半年,在呼圖壁以南地區開始出現重力正負高梯度帶,至呼圖壁地震前3個月,呼圖壁以南的高梯度帶繼續擴大,并正整體往西擴展。

2017年6月的觀測資料(圖2(c))顯示,沿北天山地區的烏魯木齊、獨山子、精河、伊寧等地區出現重力負值變化,而南天山大部分地區出現重力正值變化,從變化量級上看,重力負值變化量級大于重力正值。重力最大變化出現在精河地區,變化量達-50μGal,新源、鞏乃斯以及庫車以東地區出現重力正值變化最大值,變化量30μGal左右。測區本期重力分布與上一期(2016年5~9月)的重力分布相比,受到呼圖壁地震的影響,呼圖壁及周邊地區的重力正值變化轉變為負值變化,同時,在呼圖壁地震震中以南的巴倫臺地區出現的重力變化從50μGal減弱到20μGal。此外,精河及周圍的重力變化再次增強,達到了-50μGal,庫車以北地區也出現小范圍的重力高梯度帶,重力變化量為-40μGal左右。2017年9月16日庫車縣發生5.7級地震,震中位于重力正負變化中間的零值線附近。值得注意的是,2017年8月9日精河MS6.6地震發生前,震中附近地區出現重力正負值變化高值區,正負累積變化量達70μGal;2017年9月16日庫車MS5.7地震發生前,震中附近地區也同樣出現了正負高值區,2次地震都發生在重力變化負高值區內。

圖2 北天山測區相鄰兩期重力場變化圖像

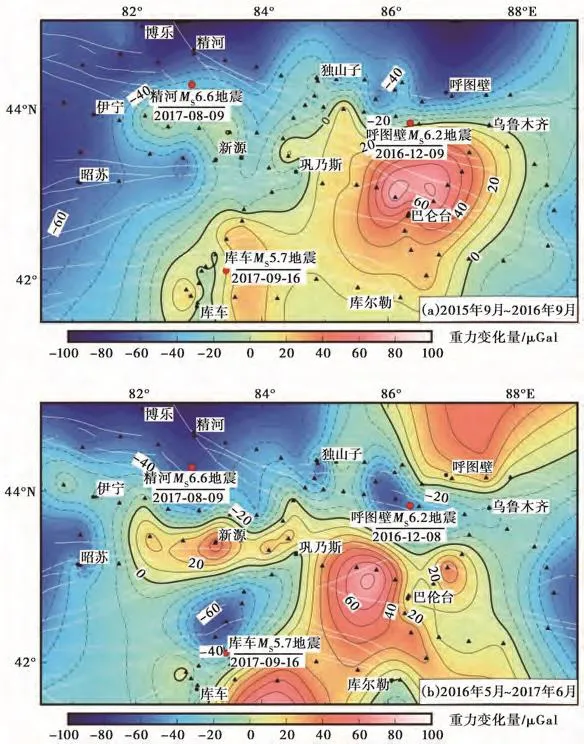

2.2 重力場1年尺度變化特征

考慮到季節性變化對重力觀測數據的影響,選擇精河地震前同季節觀測(春季和秋季)的重力數據,分別繪制了1年尺度的重力變化圖(圖3)。由2015年9月~2016年9月1年尺度的重力變化圖(圖3(a))可見,整個測區重力變化有明顯分區特征,即天山中段烏魯木齊以西、巴倫臺、庫爾勒、庫車等地區出現重力正值變化,北天山北側、伊犁盆地等地區出現重力負值變化。最大重力變化出現在和靜縣巴倫臺鎮周圍地區,變化量達60μGal。巴倫臺高值異常區以北地區重力等值線比其它區域相對密集,正負累積變化量達100μGal,并分布有高梯度帶和零值線。2016年12月8日呼圖壁MS6.2地震就發生在該異常區內,震中落在重力正負高梯度帶附近的重力變化零值線上,在呼圖壁以南地區出現的重力高梯度帶很可能是呼圖壁地震前的前兆異常。在該時間段,精河地區重力變化以負值變化為主,雖然出現50μGal的重力負值變化,但沒有出現正負高梯度帶和零值線特征。

圖3 北天山測區重力場1年尺度變化圖像

由2017年6月獲取的1年尺度重力場變化圖像(圖3(b))可見,測區重力變化比較劇烈,變化范圍為-60~+60μGal,分別在庫車以北、新源-鞏乃斯、石河子以南等地區出現重力變化高值,其中,新源、鞏乃斯地區為重力正值高梯度帶,庫車以北和石河子以南地區為重力負值高梯度帶。北天山地區的重力變化等值線基本保持EW向分布,與北天山大型斷裂帶的走向一致。與前期1年尺度重力變化圖(圖3(a))相比,巴倫臺地區的重力高值集中區有所減小,并在新源地區出現30μGal的重力正值變化區,精河地區的重力變化量為-50μGal左右。由圖3(b)可見,精河地震震中以南約60km處出現重力正負變化高梯度帶和零值線,重力高梯度帶累積正負變化量達80μGal,很有可能是精河地震的前兆異常。此外,2017年9月16日庫車縣發生的MS5.7地震也正好在重力正負變化高梯度帶附近的零值線附近。由圖3(b)還可見,精河地震、庫車地震前,在震源區及其附近出現明顯的重力異常。

3 重力場多尺度小波分解

地表重力場是不同深度、不同密度、不同規模、不同形狀的地下物體產生的疊加,因此,采用適當的數據處理方法,正確合理地進行重力場的分離是研究區域重力變化的關鍵步驟。而小波分析方法已廣泛應用于地球物理信號處理領域(刁博等,2007)。對于重力異常的處理,前人已做過很多有意義的探索,楊文采等(2001)將小波分析首先應用于重力異常的分離和處理,為重力異常的分離提出了新的途徑。本文選擇最近一期重力觀測結果(2016年9月~2017年6月)進行5階小波分解,因1階和2階細節圖主要以噪聲為主,故本文主要針對3~5階細節圖進行分析。

圖4為北天山測區重力場小波分解細節圖,反映了分解后重力場分布信息,比較3~5階細節圖可發現,隨著階次的增大,重力場具有異常等值線圈閉加大、弱小異常消失、分布規律逐漸增強的趨勢。重力變化小波細節圖主要反映了不同深度處局部地質體密度橫向差異引起的重力異常現象。本文利用功率譜方法計算了各階次細節圖所反映的重力變化深度,但該深度僅為統計意義上的估計,只能用來作為參考深度(姜文亮等,2011)。3階細節圖對應深度5~7km,許多弱小細節連成較大的重力變化閉合線,重力變化量小于10μGal,分布較均勻,主要反映的是近地表沉積層的密度變化,因此,我們認為重力變化除了與地殼淺層巖石密度不均勻有關外,還可能與重力觀測中的誤差有關。4階細節圖對應深度約10km,重力異常主要分布在精河至庫車一帶,從北向南呈現負—正—負的重力變化特征。其中,精河地區出現-20μGal的重力變化,精河地區與庫車地區中間的新源地區出現+30μGal的重力變化,而庫車地區出現-20μGal的重力變化。該地區的重力變化等值線走向與該地區的斷裂帶走向基本一致。原始重力變化圖中,在鞏乃斯同巴倫臺中間地區以及呼圖壁地區出現±40μGal的重力正值變化異常區,而通過小波分解后,這些地區的重力變化在4階細節圖上消失。5階細節圖對應的場源深度約為15km,由圖4(d)可見,測區中重力場分布范圍較大,最大變化出現在庫車以北地區,變化量達-30μGal。其次,為布倫口以西和呼圖壁以北地區,變化量達20μGal。從重力場分布特征來看,5階細節圖上,在精河附近地區沒有出現明顯的重力異常,而在庫車以北地區出現了明顯的重力負值異常,說明不同場源深度重力異常對地震孕育發生有不同的反映能力。

4 討論與結論

從2015年9月開始的鄰近2期(半年尺度)重力變化情況來看,精河地區一直處于重力負值變化區域,并在天山中段出現重力正值變化逐步向孕震區遷移的趨勢。地震發生前2個月,精河以南距震中約60km處出現重力變化高梯度帶,說明該地區的地下物質密度發生了明顯的變化。在精河以南地區出現重力變化高梯度帶以外,庫車以北地區也出現重力變化集中區,該地區出現的重力異常類似于精河地區的重力異常,但其范圍比精河地區的異常更集中一些,變化量級基本相等。通過3個震例(呼圖壁地震、精河地震、庫車地震)可以看到,地震發生前,在震源區及其附近地區都出現不同程度的重力正負高梯度帶異常。通過小波分解后,有效分離了不同深度的重力變化,3階小波分解后的細節圖反映了近地表和上地殼的重力變化,其重力變化沒有規律性,變化量較小,很有可能是由地表沉積層、地表、地下水以及觀測誤差等綜合效應所致。而4階小波分解圖中重力變化等值線與構造分布較一致,構造運動強烈地區重力變化較大,能較好反映由構造運動引起的重力變化,尤其是精河以南地區出現的重力異常反映了精河地震震源區及附近地區的物質密度變化。4階細節圖中精河至新源地區出現重力正負變化高梯度帶,精河地震即發生在負值高梯度帶內。在5階細節圖中,精河地區的重力異常消失,在庫車以北地區出現了重力高梯度帶,庫車地震也發生在該梯度帶內。通過分析2015~2017年重力變化特征發現,北天山地區的重力變化比較劇烈,大部分情況下,在北天山地區的重力變化等值線呈EW向分布,這種變化特征與該地區的構造分布比較一致。場源深度10km的小波分解4階細節圖中,在精河地區出現重力異常,而場源深度15km的小波分解5階細節圖中,庫車地區出現明顯的重力負值異常,能較好反映地震孕育過程。從精河地震發生前2年開始,震中地區出現重力負值變化,而震中周圍的重力正值變化高梯度帶逐步向震中地區遷移,地震發生前震中以南約60km處出現重力變化零值線,且零值線兩側出現重力正負集中值。小波分解結果顯示,震中周圍地區出現的

圖4 北天山測區重力場小波分解細節圖

重力異常場源深度為17~20km,重力異常呈現負—正—負高值集中區的SN向分布,該異常正好處于精河MS6.6地震震中與庫車MS5.7地震震中的中間區域,很可能是與精河、庫車地震的孕育發生有關的重力異常。因此,通過小波分解可以有效分離不同深度的重力異常,有助于消除部分噪聲信息,提取與地震孕育有關的重力異常。