跨文化視野下中法親屬稱謂語言比較研究

連 毅 胡曉冬 沙 萌 刁遠豪 陳文孔 潘曼詩

跨文化視野下中法親屬稱謂語言比較研究

連 毅 胡曉冬 沙 萌 刁遠豪 陳文孔 潘曼詩

本文從體系、構詞特征和語義特征三方面對中法親屬稱謂語言進行了比較分析,揭示了中法親屬稱謂在區分父系與母系、宗族與非宗族、血親與姻親以及長幼輩分等方面存在的異同及其背景原因。試圖通過這種比較研究,對跨文化交際、法語教學以及漢法互譯起到積極的促進作用。

親屬稱謂;中法對比;文化差異

語言是心靈溝通的橋梁,承載著民族文化傳承與交流的重要功能。近年來,中法兩國之間的政治、經濟、文化交往愈發頻繁,語言的交流碰撞也越來越密集。隨著中法關系熱度的穩步上升,為了減少雙方在交流中的阻力,對語言文化進行深入研究顯得尤為重要。本文意欲通過對中法親屬稱謂語言進行比較并探究其背后的深層次原因,為促進中法兩種語言的互譯以及兩國的交流做出一點貢獻。

一、中法親屬稱謂語言的異同

(一)親屬稱謂的界定

“親屬稱謂”就是對與自己有親屬關系的人的稱呼方式。所謂“親屬”,《中國大百科全書》說是“因婚姻、血緣和收養而產生的、彼此間具有法律上權利與義務的社會關系”。所謂“稱謂”,就是稱呼方式,《現代漢語詞典》說是“人們由于親屬和別方面的相互關系,以及身份、職業等而得來的名稱,如父親、師傅、廠長等。”

親屬關系的發生一般有三種情況,一是由出生等血緣關系所致,即為血親;二是由婚姻關系所致,即為姻親;三是由法律認定所致。據此,人們又根據是否與自己有直接關系,將血親分為直系血親和旁系血親,將姻親分為直系姻親和旁系姻親。同時,基于我國長期以來存在的傳統宗法觀念,又把親屬分為宗親和外親。

(二)中法親屬稱謂語言的分類比較

中法親屬稱謂語言系統類別繁多,兩者基于共同的劃分依據才具有可比性。中法稱謂語言的分類比較主要在以下類別框架下進行:對父系、母系的區分;對直系、旁系的區分;對長輩、晚輩的區分以及對平輩中長幼的區分。

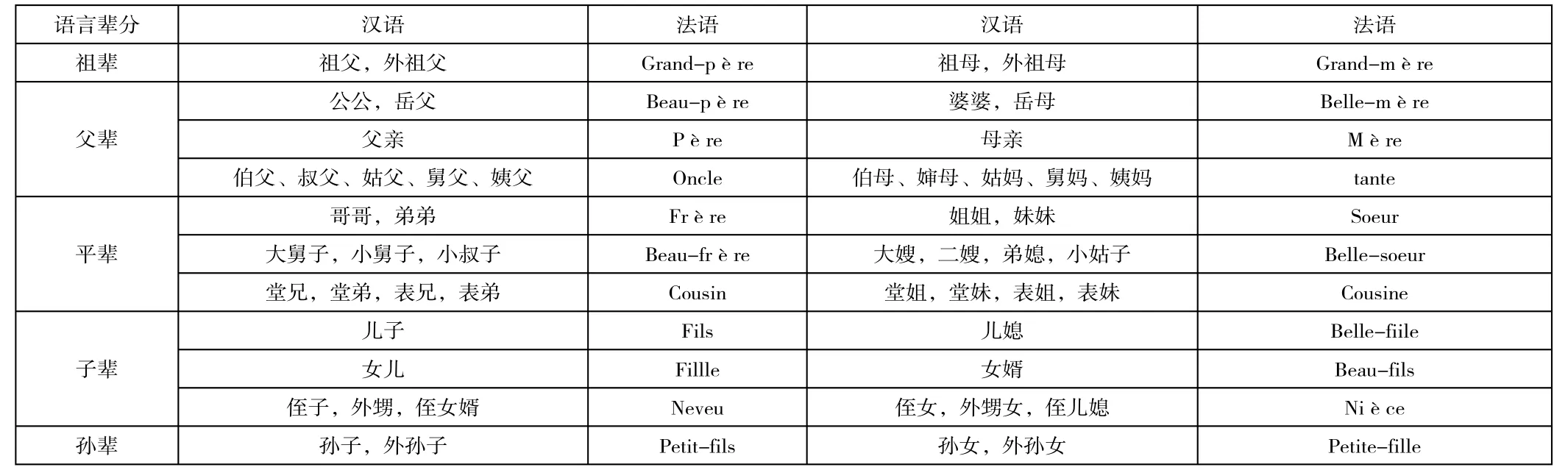

詳見下表:

表一 中法親屬稱謂系統的對比表

1.父系和母系

在漢語傳統中,父系是所有社會關系中占據中心地位的親屬關系,因此父系男性親屬的稱謂語區分較為細致。而母系被視為“外系”,故凡是涉及女性親屬的稱呼則沒有過多講究。如父親的兄弟有“伯父”“叔父”之分,而父親的姐妹統稱為“姑姑”。

法語則不存在對父系母系進行區分的情況,父親的兄弟和母親的兄弟都統稱為oncle,父母親的姐妹都是統稱為tante。

2.直系和旁系

在中國家庭中,直系親屬是指有直接血統關系或婚姻關系的親屬,是屬于同宗的,如祖孫、父子、母女及夫妻等。旁系親屬是指具有間接血緣關系的親屬,即出于同一血緣的非直系親屬,如叔伯、姑、姨、舅等。除血親外,姻親也是稱謂系統的一個重要分支。姻親是以婚姻為紐帶形成的親屬關系。如,舅子、叔子、嫂子、弟媳等都是屬于姻親。

而在法國,直系旁系親屬以及血親姻親的區分在日常生活中應用很少,例如,叔伯和舅舅都稱為oncle,姑母姨母稱為tante;大舅子、小叔子則被稱為beau-frère,嫂子、弟媳則是belle-soeur。只有在法律層面的財產繼承權上,這種區分才會在身份上有所體現。

3.長輩和晚輩

在中國家庭中,不同輩分相互稱呼時,長輩可以呼晚輩的乳名或學名;而晚輩對長輩,則只能嚴格按相應的稱謂進行稱呼,直呼其名是有違禮教的表現。

在法國,晚輩對長輩的稱呼也大都使用固定稱謂語。但稍有不同的是,法語親屬關系中長幼有序的要求并不絕對,法語家庭中晚輩直接稱呼長輩的情況亦不少見。

4.平輩中的長和幼

漢語的同輩親屬稱謂之間長幼序列清晰,規定嚴格。比如,兄弟姐妹之間,一定要以“哥哥”“姐姐”等稱謂語稱呼兄或姐,不能以姓名相稱。反過來,哥哥姐姐則可稱呼弟弟妹妹的大名。

法語的親屬稱謂的同輩長幼之間并沒有十分清晰的界限,兄弟姐妹之間都是直呼名字。在向別人介紹自己的兄弟姐妹時,一般使用mon frère或ma soeur+名字,在必須區分長幼時才會加grand或petit以示區別。

(三)中法親屬稱謂語言構詞特征及語義特征的異同

1.構詞特征比較

中法親屬稱謂語的構詞,均以詞根復合法為主,但仍存在較大差別。漢語親屬稱謂語更為復雜,嚴格按照特定原則組合語素,詳細區分宗族關系輩分地位。相比之下,法語的親屬稱謂則更為簡單,主要區分姻親和輩分,而長幼、親疏、內外等一般忽略不計。

1)漢語親屬稱謂語的結構

漢語稱謂語的構詞,多以詞根復合法為基礎,按照一定原則組合語素。漢語親屬稱謂語以直系宗親親屬稱謂語為中心語素,大量采用詞根復合法中的偏正式,如定中結構、離心結構,以及重疊式和詞根單用的方法對其進行拓展,最后衍生出旁系宗親、外親、姻親等親屬稱謂語。其中,中心稱謂語素包括祖父、祖母、父、母、兄、弟、姊(姐)、妹、子、孫,衍生語素包括伯、叔、舅、堂、姑、姨、甥、侄、外、表等。

①定中結構

定中結構又稱向心結構或左擴式,其使用頻率和數量在中文親屬稱謂語中占主導。左擴式的基本結構為衍生語素加中心稱謂語素。一般情況下,在中心語素左側加“伯”“叔”“姑”“堂”“侄”以稱呼旁系宗親,在中心語素左側加“外”“表”“舅”“姨”“甥”以稱呼外親或姻親,如:以直系宗親“弟”為源點,在其左加“堂”形成“堂弟”,以稱呼父親兄弟的兒子。

②離心結構

離心結構又稱右擴式,即中心稱謂語素加詞綴,其所占親屬稱謂語數量較少,較多用于方言。

③重疊式

重疊式將中心語素進行重疊,第二個音節為輕聲,如爸爸、媽媽等,一般血緣關系親密的情況下使用。但重疊式不限于直系宗親,如叔叔、姑姑等。

④詞根單用

例如爸、媽等。較為口語化,與重疊式使用情形類似。

2)法語親屬稱謂語的結構

法語親屬稱謂語構詞雖以復合構詞法為主,但同中文的復合構詞形式不同的是,法語多以如形容詞+名詞等形式進行構詞。

①Grand或Petit +名詞,區分輩分

Grand和petit語義分別為大的、小的,因此可直接用以區分輩分。如對祖輩、外祖輩的稱呼,法語稱謂中統一加grand作為前綴用以稱呼(外)祖父母,具體表現為grandpère(外)祖父和grand-mère(外)祖母。而對孫輩、外孫輩的稱呼,統一加petit(grand的反義詞)為前綴用以稱呼(外)孫子孫女,具體表現為petit-fils(外)孫子和petitefille(外)孫女。

②Beau或belle +名詞,表示姻親

Beau和belle語義為美麗的,這種構詞方法體現了語用交際功能中的禮貌原則,表達了對被稱呼方的贊美。如配偶的父親以及繼父稱為beau-père,配偶的母親及繼母稱為belle-mère。

法國人受啟蒙思想家自由、平等思想的影響,喜歡以人名直稱。同輩之間一般直呼其名,或使用愛稱,比如Christine(全名)→kris(愛稱);夫妻之間的愛稱如mon chéri/ma chérie(親愛的);稱呼長輩也可用稱謂+名字的方式如l’oncle Michel(Michel叔叔);稱呼配偶的父母親時可用Monsieur/Madame+人名表示尊敬。

2.語義特征比較

語義是指語言的意義,語言形式所表達的內容。它是對客觀事物的概括反映,包括著人們對客觀事物的認識。法語中的某些親屬稱謂詞對某些語義特征是不加區分,而漢語中則嚴格加以區分。

1)中法親屬稱謂語語義特征的共同點

①性別特征

中法親屬稱謂均是男女分明的,基本不存在男女通用的情況。例如:父親(男性)——père、堂兄弟或表兄弟(男性)——cousin等。

②輩分特征

中國傳統社會中,輩分高低是家庭維護宗法秩序非常重要的尺度。長輩可以直呼晚輩的名字,晚輩對上輩,則只能嚴格按照相應稱謂進行稱呼,即使晚輩的年齡比長輩大,也要作如是稱。

法語親屬稱謂雖不那么講究輩分高低,但是同樣對不同輩分的親屬有著不同的稱謂。例如:按直系男性親屬排列:祖父(grand-père)——父親(père)——兒子(fils)——孫子(petit-fils)等。

③血緣親疏特征

中法親屬稱謂系統均對直系、旁系親屬進行了不同程度的區分。例如,直系:(親)兄弟——frère;旁系:(堂)兄弟或(表)兄弟——cousin等。

2)中法親屬稱謂語語義特征的差異

①系屬特征

傳統的中國社會是父權社會,家庭中存在的男尊女卑、內外有別的倫理綱常理念,要求對家族中父母雙方的親屬分別使用不同的稱謂,對父系母系親屬進行區分。

漢語中嚴加區分的父系親屬和母系親屬,在法語中都得不到體現。父母親的兄弟都稱為oncle;無論是堂兄弟還是表兄弟都稱為cousin。

②親屬關系特征

血親與姻親雖同為親屬,但血緣親疏卻相去甚遠。漢民族的宗族以及血親等級觀念濃厚,因此漢語親屬稱謂中對血親姻親稱謂也加以嚴格區分。

相比之下,法語親屬稱謂中基本不區分血親和姻親,只有在非區分不可的場合,才會用“beau-frère”表示漢語中的姐夫、妹夫、大伯、小叔等;用“belle-soeur”表示漢語中的嫂子、弟媳、大姑子、小姑子等,以示與血親的區別。

③宗族特征

漢親屬稱謂語中宗族觀念濃厚。宗族為同一父系家族的成員,其中又不包括出嫁的女兒。傳統的中國社會中有著視出嫁的女兒為外族,故用“外”來稱呼母親、姐妹或女兒方面的親屬以區分外宗族。例如:祖父、侄子、孫子屬同宗族;外祖父、外甥、外孫屬外宗族。

法語親屬稱謂一般不區分宗族與外宗族,而常以輩分來對親屬關系進行分類。只有在必須說明是“祖父”還是“外祖父”的情況下,才會以“grand-père paternal”和“grand-père maternel”來區別。

④同輩之間的年齡特征

在中國社會中,長幼有序是非常重要的道德準則,即使是同輩也要區分年齡長幼。例如:父親的哥哥稱“伯父”,父親的弟弟稱“叔父”。

在法語親屬稱謂中,同輩之間不區分年齡長幼。例如:“frère”表示兄弟,“soeur”表示姐妹,僅從字面上看不出其年齡特征,在必須說明是“哥哥”還是“弟弟”的情況下,則用“frère a?né”和“frère cadet”來區別。

二、中法親屬稱謂系統差異原因探析

從以上中法親屬稱謂系統的體系分類、構詞特征和語義特征來看,中法親屬稱謂語言存在共同點也存在差異。對雙方背后的政治經濟文化背景進行探究,可得出差異存在的原因。

(一)傳統經濟方式對個體及社會思想的影響

經濟基礎決定上層建筑,中國封建社會以小農經濟作為儒家思想的經濟基礎,使儒家文化得以數千年占統治地位。受其影響,漢語親屬稱謂從構詞到語義,都遵守著“禮”的原則,并強調宗族。親屬稱謂語中反映禮制、宗族的現象,在鴉片戰爭后隨著自然經濟解體而逐漸弱化。資本主義經濟的入侵一定程度上推動了漢語親屬稱謂的變遷。首先,稱謂語趨于簡單化,如從“兄長”“阿哥”到“哥哥”。其次,親屬稱謂語趨于親昵,如堂兄弟、表兄弟等稱謂開始去掉前綴,直接被稱為“哥”。此外,許多英文音譯詞,如 “媽咪”“爹地”也開始被使用。最后,漢語稱謂語也趨于平等化,如對兄弟姐妹,從稱呼“姐姐”“哥哥”到名字后加“哥”“姐”的后綴的轉變。

而法國位于歐洲西部有利地理位置,不僅與多國接壤,且多面臨海。獨特的地理環境促使法國工商業、海航貿易發展。在資本主義經濟環境下,人們以能力論高低,忽略長幼尊卑,因此在法國,個人與父系和母系的親屬無所謂血緣遠近,都一律平等,例如姥爺和爺爺都統稱為grand-père,姥姥和奶奶都稱為grand-mère。父母親的兄弟和姐妹都分別統稱為oncle和tante。

(二)政治文化傳統對親屬關系的界定

漢語親屬稱謂系統等級森嚴,講求內外有別、長幼有序,而中國兩千多年的封建專制制度正是形成這個特征的重要原因之一。自秦始皇滅六國以來,最高權力一直都是在親屬之間傳承,即“家天下”。為了明確每個人的權利與權力,就需要森嚴的等級制度來進行規范。如秦以前的西周用鼎制度,天子是九鼎,諸侯是七鼎,依次遞降。稱謂不同的背后反映的是各人地位、尊卑的差異。

法國雖然也經歷了較長一段時間的封建社會,但是君主的權力并不算強大,政治權力對親屬稱謂所產生的影響也比中國小得多。此外,19世紀一系列變革也使得自由主義的理念深入人心。因此,在親屬稱呼方面法國人并沒有把父系親屬和母系親屬加以區分,對同一輩分同一性別親屬的稱呼都是一致的。

在男女政治權力的分配上面,中法差別也較大。法國大革命前后,婦女運動蓬勃發展。其中,人類歷史上第一部完整的要求男女平等權利的宣言也是在大革命期間發表的。即使是中世紀時期的法國,婦女也享有一定的權利,如宗教界的婦女有權推舉代理人出席三級會議等。由此可以看出,法國女性享有的政治權利遠遠大于中國女性,男女更趨于平等。

(三)東方社會獨特的親緣關系對稱謂的影響

東西方思維方式的一個顯著差別是東方思維方式講究求同原則,而西方更是強調求異原則。中國社會被稱為“血緣社會”,人際關系也基本是按照血緣相關度由近及遠發展的。因此,中國人對于不同血緣關系的人會有不同的稱呼,由此形成一種較為復雜的注重長幼親疏、地位關系的稱謂模式。而西方社會則推崇“平等”的觀念,喜歡不分親疏長幼地直接使用姓名進行稱呼或被稱呼,形成了一種較為平等直接的稱謂模式。

在漢語文化中,人們主張人和社會的和諧融合,注重群體觀念和裙帶關系,喜歡將個體置于一定的社會關系中,因此漢語十分講究稱呼語的形式,甚至可以將親屬稱謂用到沒有血緣關系的人身上。比如,我們喜歡對素不相識的年長女性稱呼為“奶奶”,這也是受到周禮“家天下”思想影響的結果,而這種用血親關系名詞稱呼陌生人的做法在西方國家是相當罕見的。

在法國文化中,人們注重人的自我獨立與個性解放,傾向于將個人與社會關系相分離,所以表現在稱謂語中,便為直呼親屬名。

三、結語

中法親屬稱謂語反映了中法兩國之間的民族特性、文化內涵以及社會意識形態隨著時代發展的不斷變化。中國為大陸文化,較為封閉。從小農經濟中誕生的君主專制政治制度千年未變,形成了以血緣宗法組織為基本單位的社會結構。國人缺乏個性和平等意識,依附并重視家庭,也造成了漢語親屬稱謂語細化的特點。直到近代社會,社會和經濟性質改變,親屬稱謂語也才隨之呈現新特點。法國為海洋文化,較為開放。殖民地的開發和海上貿易為日后的資產階級社會性質的建立奠定了基礎,而啟蒙運動則帶來了自由、民主、平等思想。隨著一系列社會革命,法國推翻君主專制進入資本主義社會。資本主義社會所造就的個體自我中心主義,使得法國的社會關系更為簡單,親屬稱謂也呈現出隨意、簡化的狀態。

[1]胡士云.漢語親屬稱謂研究[D].暨南大學,2001.

[2]楊寧霞.二外法語教學中的跨文化交際——以稱呼語系統為例[J].湖南稅務高等專科學校學報,2013(4):55-57.

[3]孫玉卿.漢語方言“右擴式”親屬稱謂詞的構詞特點[J].暨南學報(哲學社會科學版),2008(3).

[4]趙晶.從語義學的角度看英漢親屬稱謂的差異[J]. 湖南科技學院學報,2007(7):109-111.

[5]康月惠.漢語親屬稱謂及其泛化使用:類型、成因和功能[D].福建師范大學,2007.

[6]孫瑋.漢法稱謂語文化涵義對比研究[J].語文學刊(外語教育教學),2014(10):31-33.

G4

A

連毅(1984-),女,吉林人,碩士,華南師范大學國際商學院,研究實習員,研究方向:國際化辦學、語言文學教學及研究。