簡論劉奇的藝術格趣

文_ 薛繼先

簡論劉奇的藝術格趣

文_ 薛繼先

劉 奇Liu Qi

在中國的書畫史上,書畫從來都沒有像今天這樣繁榮。這主要表現在:一是隊伍龐大,從事書畫職業的人員眾多;二是書畫作品產出量大,在市場上銷售占有率高。分析出現這種現象的原因:首先是祥和的社會環境為人們提供了豐厚的、有益于精神享受的土壤;其次是物質豐富之后,人們對藝術的需求量增大;最后是書畫家個體意識超前活躍,借助書畫藝術表達個體思想成了他們介入社會、介入生活的獨特語言表現形式。無疑,由南陽而旅居上海的劉奇就是其中的一員猛將,運用他的繪畫語言,在向世人述說著他對時下生活的理解,對世界一山一水一草一木的熱愛。

劉奇的書畫語言表達是獨特的。這種獨特,在我看來,與他所追求的藝術“格趣”有著密切的關系。“格趣”是個聯合詞組:格者,品格、格調是也;趣者,志趣、趣味是也。中國現代著名畫家潘天壽說:“畫者,畫也。即以線為界,而成其畫也。筆為骨,墨與彩色為血肉,氣息精神為靈魂。風韻格趣為意志,能具此,活矣。”潘天壽先生這里的“格趣”,所指自然也是十分清楚的,屬于意志、品行方面的范疇。如果一個畫家品格高、格調高,有健康向上的志趣,那么他的畫作所表現的精神境界就高,思想就有深度。讀劉奇的畫,不難看出,每一幅都洋溢著高格趣的氣息,表達了他獨到的思想境界和精神向往。

“格趣”這個詞,說著容易,但真要在書畫作品里把它完美地體現出來,卻不是一件容易的事。它要求畫家不僅要有精湛的繪畫技巧,還要具有分析事物、準確把握事物的能力;不僅要有熟練運用墨與色彩的方法,還要具有獨特的藝術審美表現能力;不僅要有縝密細致的現實物象觀察能力,還要具有根據作品立意需要而刪繁就簡的棄舍能力;不僅要有準確反映現實、表現現實的能力,還要具有從現實中提升、提煉精神境界、思想內涵的能力……凡此諸種能力,都是畫家不可缺少的基本素質。因為繪畫不是對現實物象的簡單素描,不是對現實物象的簡單摹寫。它是經過畫家的藝術提煉而展現在觀眾面前的一幅客體與主體相統一的全新的藝術畫面。現代藝術家石魯在他的《學畫錄?造型章》中曾說:“藝術形象貴在典型而生動,畫之高下亦當有別于此。典型有新舊之分,形象當寧新勿舊。造型之為造,非徒模仿自然為能,因襲陳樣為本,乃親目所睹,親身所感,獨具匠心而創造典型,故畫家各有各家樣也。偏于主觀者以形象為符號,偏于客觀者以形象為拜偶,皆不足取也。余謂當取于客觀,形成于主觀,歸復于客觀,故創造之過程乃為客觀—主觀—客觀之式也。”

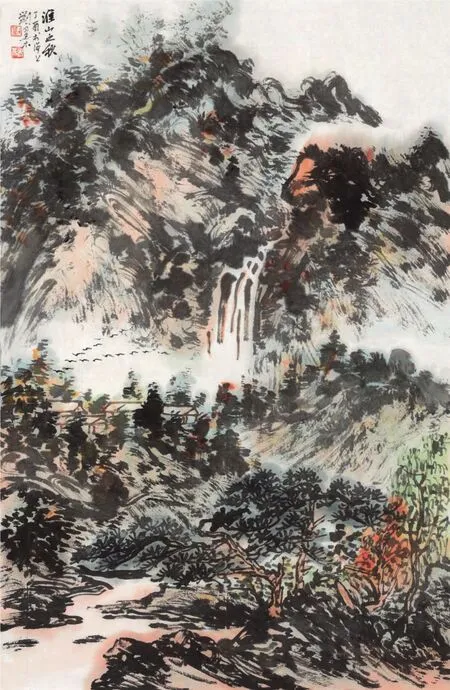

1.劉奇 淮山之秋69cm×45cm2017

2.劉奇 春來丹江正垂綸69cm×45cm2017

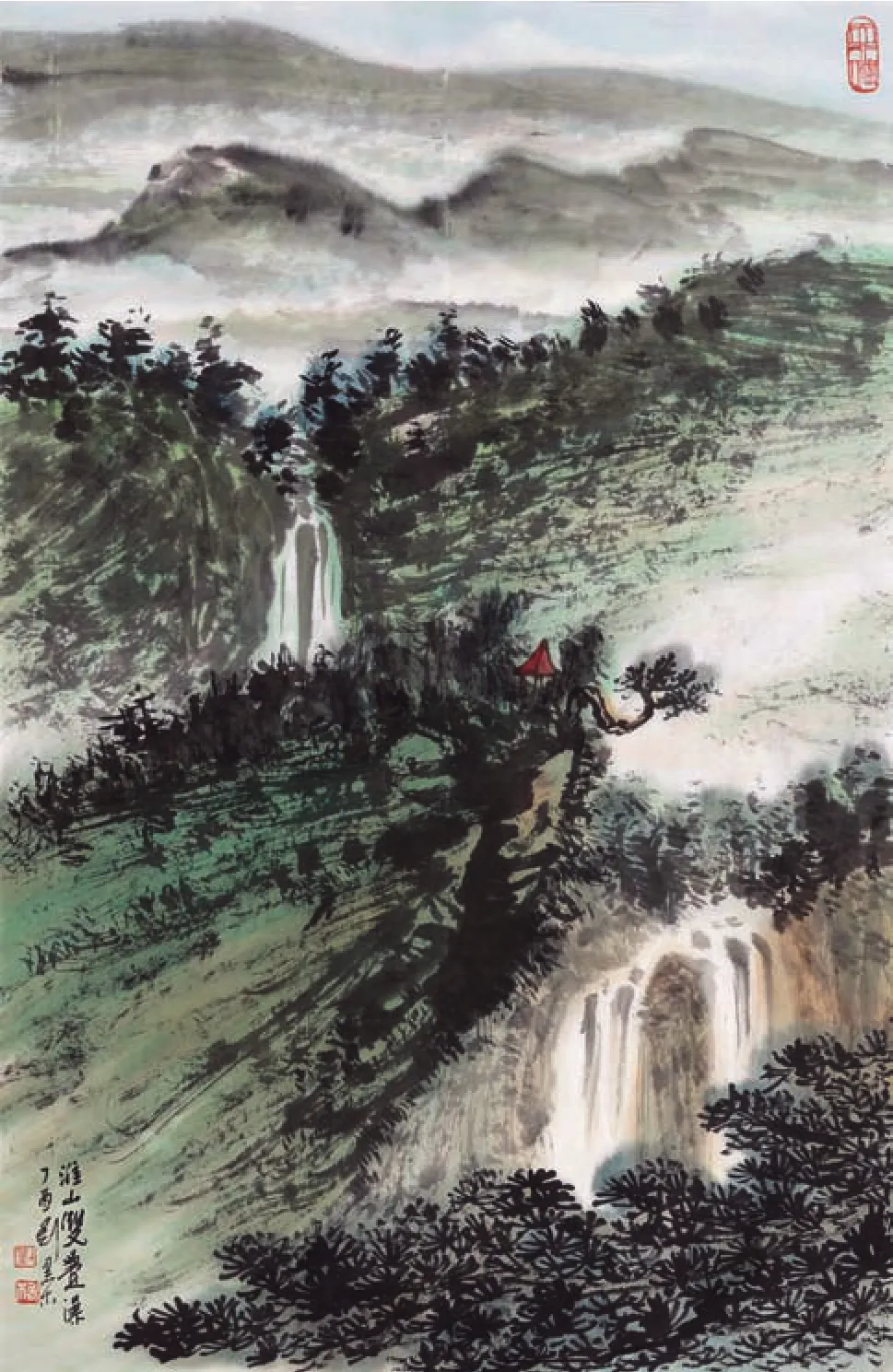

劉奇的可貴就在于他的每一幅畫作都是經過客觀與主觀的不斷往復思辨形成的客觀世界——既源于現實又高于現實的藝術世界。2017年春季,劉奇在他家鄉南陽舉辦“大美南陽”書畫展,展中的作品大都是他近幾年旅居上海創作的以書寫南陽山水為主題的畫作。從中我們可以非常清晰地看出,出現在他作品里的老界嶺、桐柏山、寶天曼、五垛山、鴨河口水庫、南水北調渠首、丹江小三峽等自然山水,已經不再是對現實山水的簡單寫照,而是融進了劉奇主觀意識的客觀山水,內里表達著劉奇的格趣、精神和情感。在這里,他不求山體坡勢的形似,不求一草一樹、一水一橋的物似,他是憑借自己對物質世界的獨特理解,表現他心里的山、心里的水、心里的樹和心里的草。

是的,在劉奇看來,這些山、這些水以及這些樹木花草都是有生命的。它們有呼吸,有情愫,會說話,四時的交替是自然生命的律動,山茂水瘦是大地的情感變化。他要用他的筆畫出這些不被人理解的自然情感,傳達出大地的心聲。因此,我在讀劉奇的畫時,會在他濃墨重彩的畫作中,時時感受到內中涌動著的澎湃激情,感受到大地博大、寬厚和仁慈的情懷。對于劉奇的這種畫風格趣,有人沒有深解,以為劉奇的畫面畫得太滿,顏色過于濃郁,不夠空靈。然而我以為,劉奇之所以成為劉奇,就在于他畫面的“滿”上,就在于他畫面色彩的濃郁上。畫面的“滿”,正說明他對畫面客體的情感豐富、飽滿;色彩濃郁,正說明他對畫面客體的藝術把握處理得準確到位。它既寓含了現實的真實,又表現了畫家的心靈世界。它是藝術化了的真實,是畫家心靈里的真實,是情感的宣泄,是情感的張揚,是對自己主觀世界淋漓盡致的表現。劉奇的這種藝術格趣留給讀者的思索和想象空間不是依靠虛空的留白去強迫讀者思索和想象,而是利用畫面情感,利用畫面視角,利用畫面景深,利用畫面的色彩變幻,感染讀者,吸引讀者,產生藝術的審美魅力。

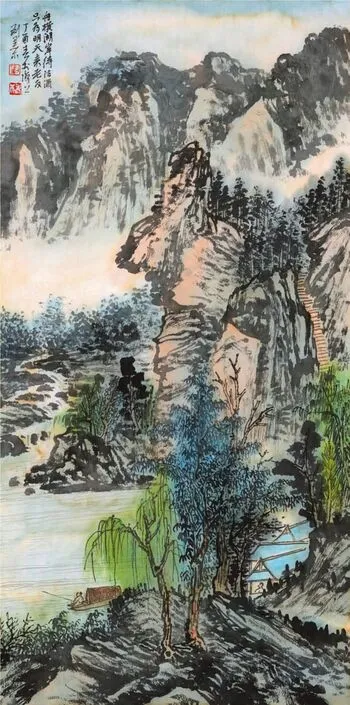

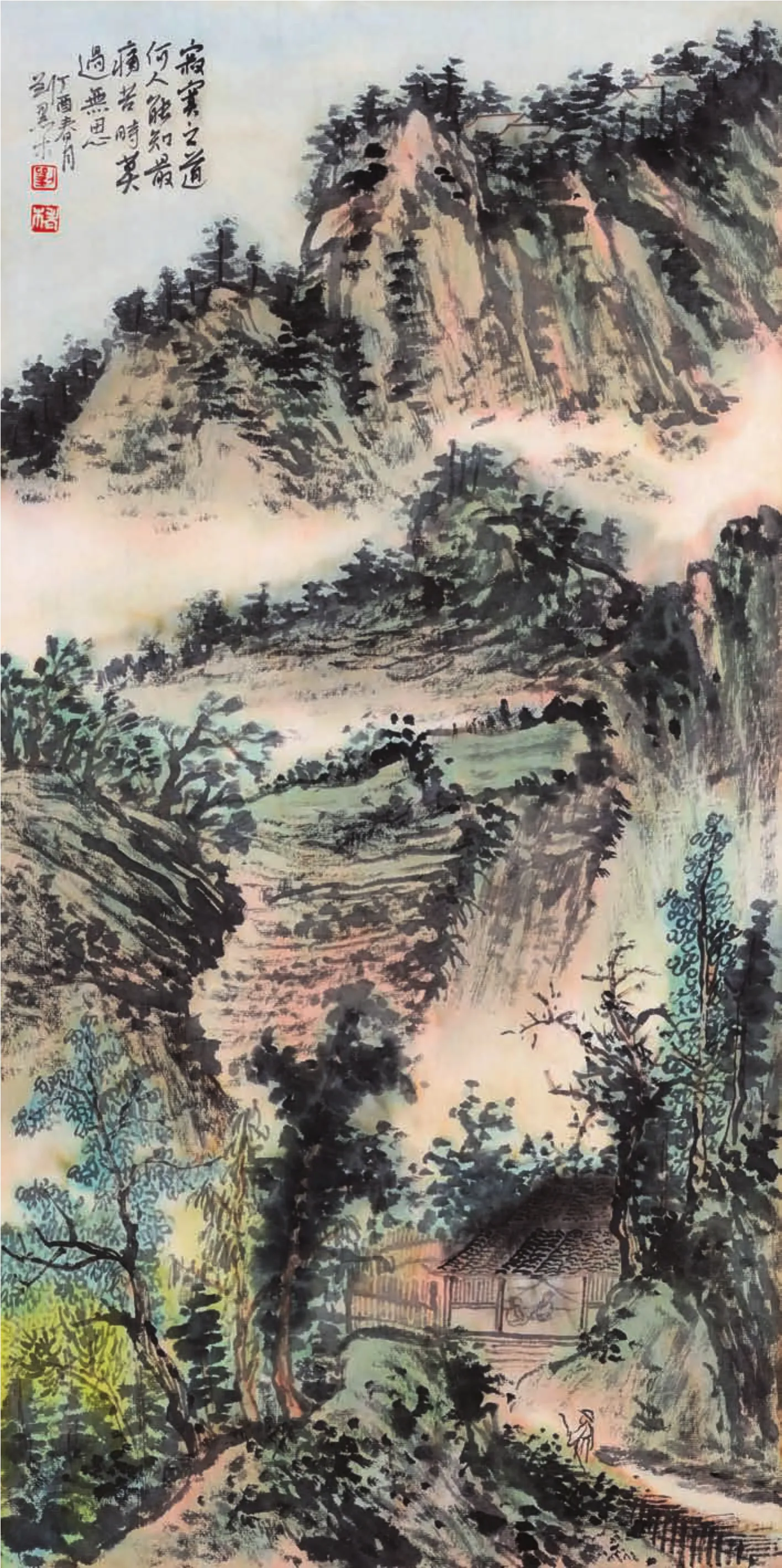

因此,我們在讀劉奇的畫作尤其是山水畫時,所見到的畫面都是全景式的、由近及遠的整體客體世界。即使是他的尺牘小畫,也多如此。為此,劉奇多次在他的小幅畫作里題記,闡釋他的創作理念。如他在桐柏山小景畫作的題記中曾說:“小畫作簡易,作繁則不易。小中見大乃小畫之過人處也,今人作小畫多以簡筆為主,不可取。所謂惜墨如金,非偷工減料矣。”在這里,劉奇說的是小畫,那么對于大畫,劉奇更是以執著的繁筆技法表達著他的藝術追求。如我們所見到的他的《淮山雙疊瀑》《春來丹江》《淮山之秋》《舟橫湖岸待沽酒,只為明天來老友》《寂寞之道何人能知,最痛苦時莫過無思》等一組以書寫南陽山水的畫面,其用筆之繁是可見一斑。

4.劉奇 舟橫湖岸待沽酒69cm×34cm 2017

自然,對于畫面的繁,不是誰都可以為之的。這需要畫家調動起各種用筆技法和藝術元素,給予縝密處理。對此,劉奇在他的另一幅畫作的題記里這樣寫道:“畫畫之人常言:畫不夠點來湊。其實點也是一種皴法,自宋米元章所創米點法后,已被公認是一法。然光用點法畫出來總感到有所單調,故一畫中應用多法而成方佳。”多種技法同時出現在一幅畫作里,不唯是豐富了畫面的表現效果,更重要的是豐富了畫家在畫面中所表達的思想內涵。當然多種技法同時出現在一幅畫里,要求畫家的不僅是對于技法的熟練掌握,也要求畫家對這些技法進行心靈操控。清代畫家唐岱在《繪事發微》一書的“筆法”中說:“用筆之法,在乎心使腕運,要剛中帶柔,能收能放,不為筆使。”唯有如此,畫面才能協調一致,實現整體的和諧完美。如果各種技法不能在胸中融匯為一體,根據畫面需要交相運用,那么即使畫家掌握了再多的技法,也于事無補。劉奇有這個能力,有這種智慧,所以他敢于扯這個大旗,挑這個話頭,表達自己對于一幅完美畫 4作的看法。

5.劉奇 雨歇楊林東渡頭69cm×34cm 2017

其實,劉奇不只是這樣說的,更是這樣做的。我在他的每一幅畫作里看到的都是多種技法的綜合運用。無論是在筆法、墨法、著色上,還是在皴法、濡染、點苔上,他都是多種技法靈活地交互使用,見不出生澀之處。讀劉奇的畫,就像是在讀一篇行云如流水的優美散文,讓讀者隨著他營造的畫面美景把思緒投向闊遠的物質世界,悟徹它的精神寓意。

誠然,在強調主觀世界對客觀世界的主體作用時,并非是要忽視畫家對客觀世界的深入了解。相反,它不是在弱化畫家深入生活,實地寫生,而是在強化畫家深入生活,多到現場觀察寫生。至于寫生與創作的關系,林風眠說:“我作畫時,只想在紙上畫出自己想畫的東西來。我很少對著自然進行創作,只有在我的學習中,對自然作如實描寫,去研究自然,理解自然。創作時,我是憑收集的材料,憑記憶和技術經驗去作畫的。例如畫西湖春天,就會想到它的湖光山色和綠柳長堤,而這些是西湖最突出的東西,也是它的特性,有許多想不起來的,也許就是無關緊要的東西了。我大概就是這樣去概括自然景象的。”可以說,林風眠的話是誠懇的夫子之道。他不僅說出了“學習”時的態度,重要的是說出了學習對創作的作用和創作時對學習的材料如何處理的辯證關系。這是每一位嚴肅的畫家都所必須遵循的法則。劉奇是嚴肅的,盡管平時他說話容易給朋友們留下不夠嚴肅的印象,但他在創作上的嚴肅態度在圈內是有目共睹的。他的“大美南陽”畫展不僅使讀者看到了他的主觀意識對客觀主體的作用,更重要的是在畫作的“似”與“不似”

5之中,看出他對客觀事物的整體把握和細微理解。可以說,劉奇畫作中的這種“似”與“不似”,與他長期重視到一線認真觀察、寫生分不開的。正是因為他有了這種對客觀物質世界的認真觀察和細致研究,才使他在創作中,駕輕就熟、自然準確地捕捉到事物的精神之核,調動起各種繪畫藝術元素進行創作。

劉奇創作中的這種理念,長期以來都是畫家們爭論的焦點。北宋的蘇軾是“不似”論的代表者,他曾作詩戲曰:“論畫以形似,見與兒童鄰。”對于“似”,唐人白居易則說:“畫無常工,以似為工;學無常師,以真為師。”隨著當代畫家們個體意識的不斷強化,“形似”論似已不占主流,可是隨之而來的是畫家們在畫作里如何處理“不似”的問題。是完全拋棄客觀世界憑著自己的主觀臆造畫出所謂的客觀世界,讓客觀世界成為偽命題的標簽被畫家隨意貼上去呢,還是在客觀世界的基礎上將主觀世界寓含其中?作為嚴肅的畫家,我們對此是清醒的。我們要在“不似”中畫出它的“似”來,在主觀意識的介入中畫出真實的客觀世界,這是一位畫家的科學精神,即實事求是的精神。在劉奇的“大美南陽”畫展中,我看到了這種精神,看到了這種格趣。——我看他的任何一幅畫作,都能從中看出他所畫的客觀物體的神韻,見出所畫客觀事物的風范。

2017年6月3日于善養齋

約稿、責編:金前文、史春霖

6.劉奇 寂寞之道69cm×34cm2017 6