水墨乃鄉愁

文_ 島子

水墨乃鄉愁

文_ 島子

劉軍平Liu Junping

劉軍平是學有所成的藝術史論學者。近年來,他著力于水墨畫創作,旨在打通學理與畫理,使理論與實驗相互印證,相互促進,在學科門類的跨越中實現創造力的表現,在水墨當代性中確立自身的風格創新。

他的水墨興味來自厚重、廣袤的西北山川大地。綜觀其作品,多取材于鄉村風情與記憶:一則,山水;一則,風俗。他力圖運用意象美學和表現主義來觀照、重寫西北畫派慣常傾心的景物。

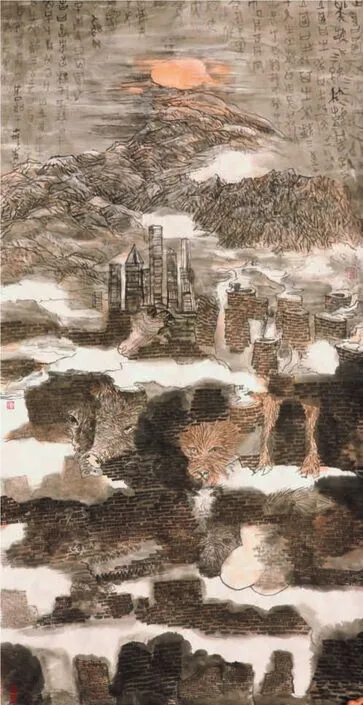

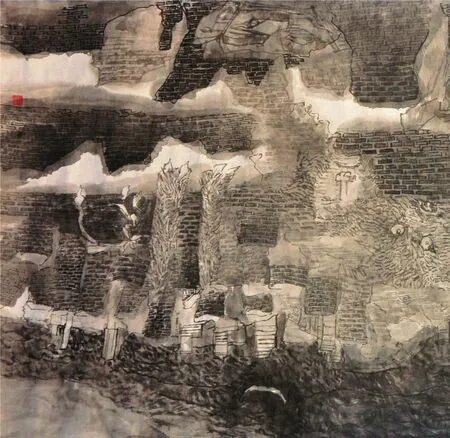

他的山水筆法,多用短線皴法,取法黃賓虹的“亂柴皴”。如同法國后印象派大師塞尚將靜物、山巒抽象為幾何形體,此為形式自律立法。劉軍平的山水畫,同樣倚重水墨形式感—把對客觀物象的再現轉化為短線皴自身,渴求線條的自足。畫家以一種中西融合的現代語言敘述方式,結構畫面。他善于使用淡墨渲染,呈現天高地遠、空曠而寂然的意境。他的筆墨并不完全舍棄自然的有機再現,以便在自然的有機再現與非自然的抽象之間尋找意象的詩意表現,寄寓心性與鄉愁。

廣袤的黃土塬,荒涼的古村落,村婦頑童,廟會社火,雜技秧歌,粗獷不羈的皮鼓嗩吶聲悠然回蕩。畫家通過經驗、記憶的提純,將其呈現為筆下一幅幅生趣盎然、稚拙天真的水墨圖景。在一系列風俗氣息濃郁的水墨畫中,我們可以感受到到黃土高原民間遺存的傳統儀式因素:社火、廟會、戲劇臉譜、皮影、剪紙等。誠然,對畫家而言,表現這種遠逝的鄉村生活記憶,不只是對個體置身支離破碎的現代都市的身份焦慮,更多的是對一種精神的呼喚,對一種遙遠的天地境界的懷想。

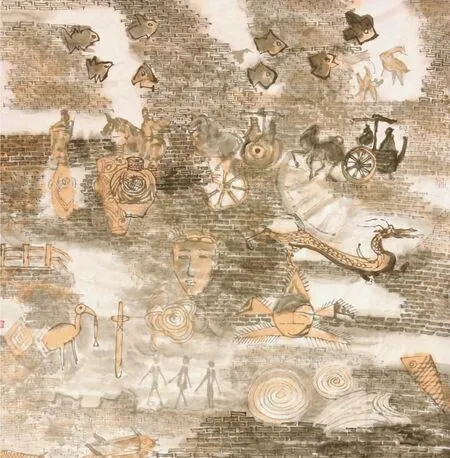

社會現代性的負面機制導致人人淪為離開家園的浪子,既生活在別處又無所依歸。在出走與返魅的張力中,存在的經驗與超越的形象疊加、移位。如此,生成了荒誕的生態鏡像,甚至帶有魔幻現實主義的濃厚色彩。這一系列作品可以看作是視覺無意識語言的再現:破碎的城墻浮現出獸像頭顱,傳統山水圖景被黑框分隔,裸體女人身體寫滿文字……觀者不難發現,畫家對勃魯蓋爾、蒙德里安、畢加索、達利、馬蒂斯、塞尚等西方大師的截取與貫通。更重要的是,畫家將種種西方圖像形式與中國文人藝術對接,如已故水墨大家張仃所言,“城隍廟加畢加索”——剪紙、皮影、戲劇臉譜等傳統文化要素,在此成為一種生命哲學的本體所思與表征。當水墨成為鄉愁的獨特載體,也就意味著畫家在此精神性載體中確立了主體意識。

1.劉軍平 文明曙光NO.1 136cm×68cm2017

2.劉軍平 霧霾136cm×68cm 2017

約稿、責編:徐琳祺、史春霖

3.劉軍平 差別68cm×136cm 2017

4.劉軍平 文明曙光NO.2 68cm×68cm2017

5.劉軍平 榆樹坡225cm×120cm 2014